余华的困惑和新时代一起到来。

近几年,余华常常被骂,理由各有不同——他出新书,人们批评他的写作渐失水准,江郎才尽;他参加商业活动,教高三生写作文,人们指责他,自己都没通过高考,还教别人考试;

他接受采访,谈及自己喜欢的足球明星C罗,他说:“梅西有那么多金球奖,应该分一两个给C罗”。

言论引发球迷不满,他们纷纷喊话余华:“你有那么多版税,能不能分我一点。”毕竟,单凭《活着》这本书,余华就获得了超过1550万的版税。

再比如,前不久,他的书在社交网络上被网友称为“踩雷文学作品”,原因是内容太过沉重,容易让人不适。

对此,余华偶尔困惑,但却并不痛苦:“我已经被骂了40年,也不差这一回。”

当然,“被骂作家”的人设也并不总伴余华左右,当换一个角度再看余华时,他又变成了“段子手与脱口秀达人”。

比如他将《活着》的成名归结于运气,将自己独特的行文风格总结为“不认识几个字”,对于喜欢自己的读者,他说:“他们哭得越伤心,我越高兴。”

作为从80年代文学界走来的重要参与者,莫言、史铁生与苏童都是他的好友,在他口中,这些作家都变得生动起来:

他说史铁生是最惨守门员,说苏童是“单纯老实人”,形容莫言为“你一看他,就会灵感尽失的糟老头子”。

从“先锋作家”到“段子手”再到“常年被骂”,余华的人设不断迭代,一变再变。但似乎,这种“不断变化”,或许才是余华身上“不变”的人设。

当然,也是他“活着”的证据。

几乎对每一个作家而言,“故乡”都是他们创作中,无法被割舍的母题。

纵使已经在北京生活了30多年,但余华依旧觉得,北京只是别人的城市,就算在这里捕捉到了好故事,余华也总会在写入小说时,将故事背景换成故乡海盐。

他说:“我觉得一个作家童年生活的地方才是属于他的城市,童年就像复印机一样,把世界的最初图像复印在我的整个知觉中,成年以后只是在这复印图上增加一点或修改一点而已。”

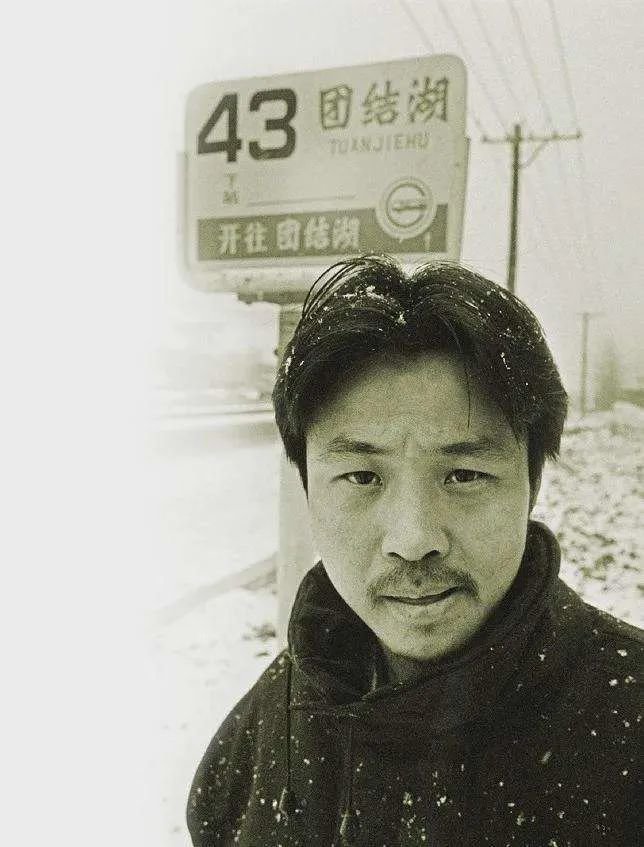

余华旧照

虽然余华的家乡是浙江省海盐县,但他的出生地是在杭州。

余华的父母都是医生,在他三岁那年,父亲因为工作调动,先独自前往了海盐县,之后他写信给余华母亲,形容海盐为一片“绝美之地”。

但实际上,当母亲带着余华与哥哥到达这里时,才发现海盐极其落后,甚至连一台自行车都没有。

后来,年幼的余华偶尔在县城的公路上看到卡车经过,都会跟在车后面奔跑,大口吸着卡车的尾气,他说:“那时候我觉得尾气有一种令人向往的香味,工业之香。”

余华旧照

搬去海盐后,余华一家入住了父亲的员工宿舍,宿舍就在医院里,从余华家门口望出去,左边是一间太平间,中间是厕所,右边则是父母工作的外科手术室。

那时,厕所没有门,太平间也没有门,因为一旦装上门,没过两天这扇门就会被村民们偷走,扛回家中做家具。

所以每当炎热的夏天,余华便会偷偷跑到太平间的水泥床上睡午觉。

多年后,余华回忆起那些睡在太平间的午后,他说:“在我心目中,最干净的地方,不是现在我们的五星级宾馆大堂,而是我小时候睡过的太平间”。

因为隔壁就是手术室,余华半夜总会被人们失去亲人的哭声吵醒,那些哭声点缀了他人生意识渐渐成型的阶段。

从那时起,余华就总觉得死亡只是一件稀松平常的事情。所以日后在创作小说时,死亡也成为了他无法割舍的内容元素。

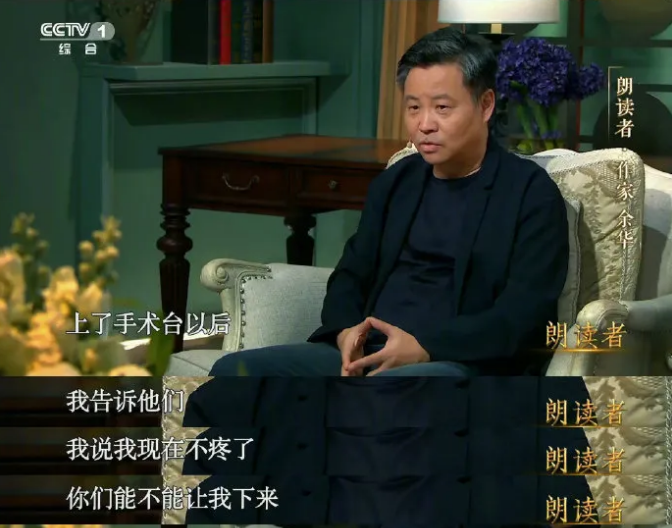

余华谈童年

余华贪玩。

读小学时,为了逃避上学,他常会在出门最后一刻装作肚子疼,时间久了,父亲总担心余华有阑尾炎。

于是,在余华又一次故技重施,装肚子疼满地打滚时,父亲立刻将他抓去手术室,果断对他进行了阑尾切除手术。

手术当天,为余华主刀的是他的父亲,替他打麻药的则是母亲,在昏迷前,余华听到的最后一句话是来自母亲的惋惜——“可惜了,孩子以后没有办法当飞行员了”。

1973年,海盐图书馆重新开放,为了消耗余华过剩的精力,父亲为他与哥哥办了一张借书证,这一年余华13岁,开始接触各种各样的书籍。

那时除了看外国名著,余华还喜欢看金庸小说,但每次总会跳过恋爱部分,他说:“我看金庸就是看打架的啊。”

升入高中后,同学们之间开始传阅一些小说,有些书因为被传阅太多次,常会失去前面几十页或是后面几十页。

余华最不能忍受的就是小说失去结尾,一旦读到了这样的小说,他会持续多日在每天睡觉前,闭着眼在脑海中编写结尾,一天构思一个结尾,持续到读下一本小说。

那些年在脑海中,余华给不同的小说写出了上百个故事结局,而那些缺失页数的小说,也成为了余华日后写作的基建。

青春时期的余华没有梦想,更别提职业规划,毕竟,那个年代的年轻人们,工作大多都是分配制。

在余华高三那年,中断10年的高考被恢复,之后他连续参加两年高考,都以失败告终。

没上成大学,余华被分配去往武原镇卫生院报道,成为一名牙医。在此之前,他没有上过一天医学院,报道之后,师父只让他看了一遍拔牙的过程,就让他开始拔牙。

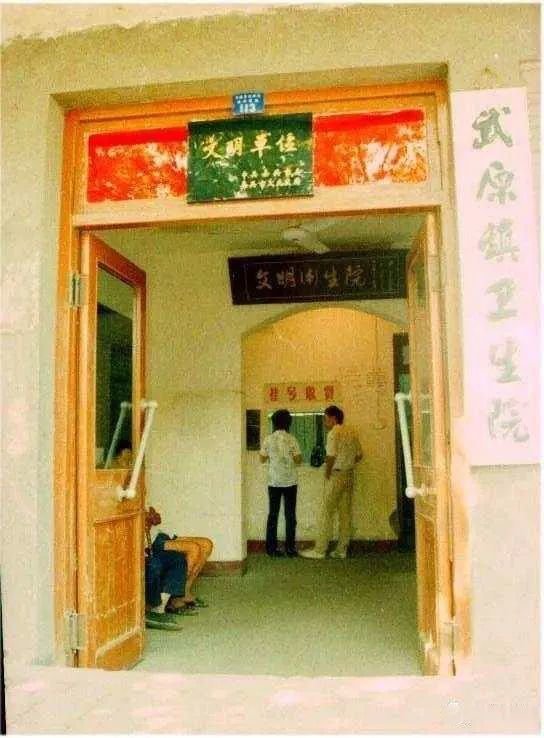

余华工作过的武原镇卫生院

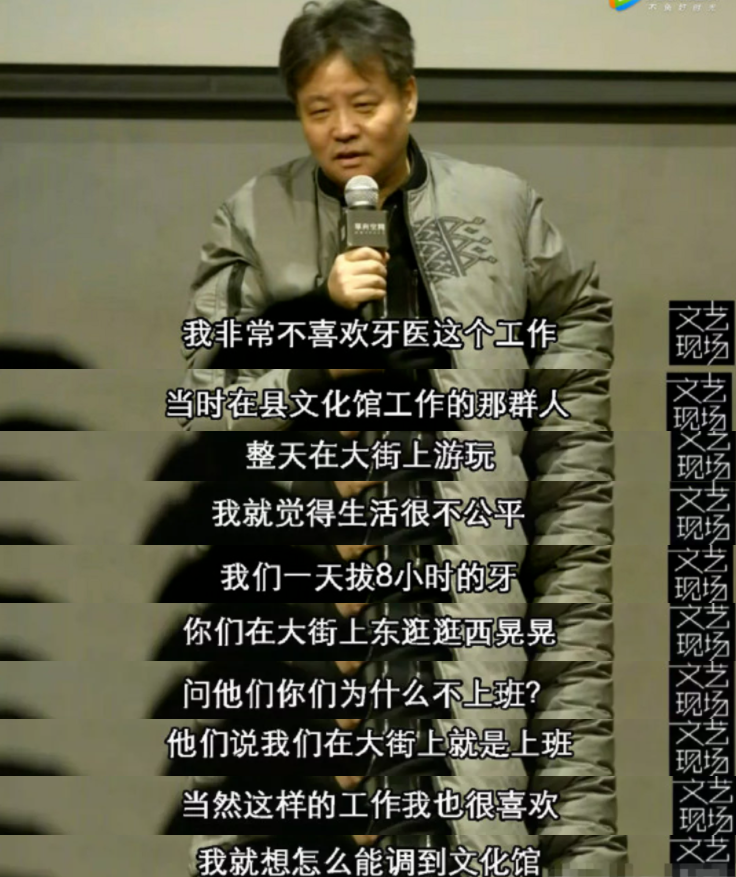

多年后回忆起这段做牙医的经历,他说:“我非常不喜欢那份工作。每天看着别人张开的嘴巴,那是世界上最没有风景的地方。”

余华所在的牙科医院,位于小镇的最中心,从诊室的窗户向外看去,能看到一架桥,没有病人的时候,余华常会站在窗户边看着外面惆怅:

“我的人生难道就将要如此吗?”

也是在窗边陷入忧伤时,余华发现桥下总有一群人在上班时间走来走去,他很是羡慕,有一次亲自跑到楼下,问他们为什么不用上班,得到的回答是:“我们是县文化馆的,我们在大街上就是上班”。

听完这句话,余华眼里冒起光,从那之后,进入文化馆工作成为了他最大的梦想。

余华谈牙医工作

后来有个美国记者问余华,为何要放弃富裕的牙医生活,去从事贫穷的写作,但实际上,那时候的牙医工作和在文化馆的工资差不多——都很少。

余华说:“都是穷人,我干嘛不去做一个自由自在的穷人”。

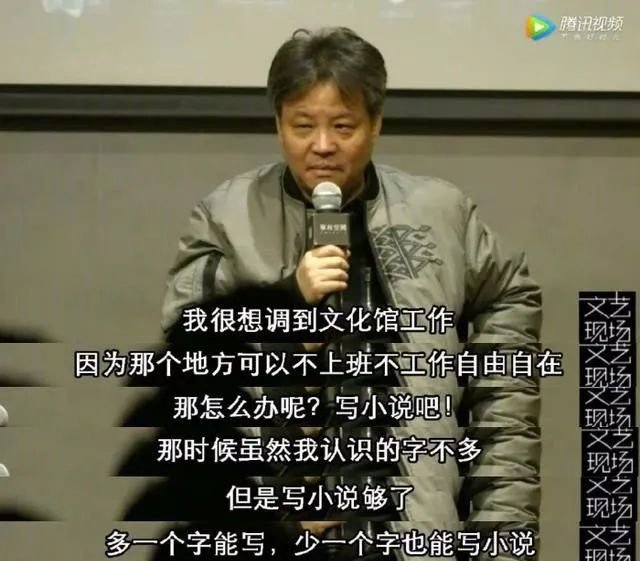

为了实现进入文化馆的梦想,余华开始尝试写小说。

他找来几本《人民文学》,对着里面的小说学习了一下如何使用标点符号以及段落分行,便开始照着葫芦画瓢,创作起自己人生中第一部小说。

后来余华说:“评论家都赞扬我的语言简洁,那是因为我认识的字少。”

开始写作那年是1982年,余华22岁,那段时间他白天在医院里拔牙,晚上便坐在桌子前写小说,有时一写就是一夜,常常第二天上班时哈欠连天。

夏天蚊子多,余华的屋里没有纱窗,他只好穿着厚牛仔裤,再将裤脚塞入高帮雨鞋中,以躲避蚊虫。同时,他的左手腕还会绑着一条毛巾,以防汗液沾湿稿纸。

虽然努力,但那时余华被退稿却是常态。

每当有退稿时,邮递员总会将信封从围墙扔进余华家的院子,只要听到“吧嗒”一声,父亲便会对余华说:

“退稿又来了。”

这样的日子持续了五年,直到1986年的秋天,余华接到一通电话,对方称自己是《北京文学》的主编,邀请余华去北京参加改稿,并承诺不仅会报销他的路费与住宿费,每天还有额外补贴。

余华立刻买了一张火车票,站了几十个小时来到北京。到达编辑部后,编辑对余华说:“你的稿子写得很好,就是结尾太阴暗,你得改的光明点。”

余华立刻回答:“你只要能够给我发表,我从头到尾都给你改光明!”

余华谈改稿

之后,他只花费一天的时间,就改好了稿子,并给其取名为《十八岁出门远行》。副主编李陀对于这篇稿子十分喜欢,并决定将其发表在《北京文学》第一期的头条位置,他对余华说:

“你已经走在中国文学的最前列了。”

改稿结束后,编辑部开始给余华计算差旅费,那是1986年底,回家的时候,余华兜里揣了近90块钱。

余华觉得自己富有极了,在归家途中,他还在火车停靠山东时,从站台的小摊给父亲买了四只烧鸡。

凭借着去北京改稿的经历,回到县城的余华如愿被调入县文化馆,这一年是他成为牙医的第5年,他已经拔掉了一万多颗牙齿。

进入县文化馆的第二年年初,在一周时间内,余华连续收到三封约稿信,他将信一字排开,放到了父亲面前,自信地对父亲说:

“你儿子,出名了。”

余华说:“我只在那个时候有过出名的感觉,后面再也没有过。”

好友莫言曾如此形容余华:

“他说话期期艾艾,双目长放精光,不会顺人情说好话,尤其不会崇拜‘名流’。据说他曾当过五年牙医,我不敢想象病人在这个狂生的铁钳下将遭受什么样的酷刑。”

余华旧照

余华与莫言的相识,要追溯回80年代末。

彼时余华已凭借短篇小说《十八岁出门远行》崭露头角,之后他又连续在《收获》杂志上发表小说《四月三日事件》和《一九八六年》,逐渐在文坛确立了自己的地位。

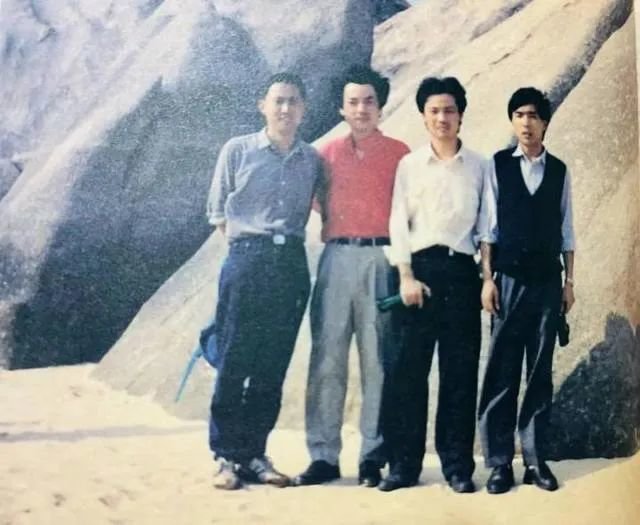

余华(右二)与朋友们

1987年2月,余华被邀请前往北京,参加鲁迅文学院讲习班,次年,他进入了鲁迅文学院与北京师范大学合办的研究生班学习,和他同班且同宿舍的,便是莫言。

没有课的时候,余华与莫言常常会窝在宿舍里写小说,两人从走廊里捡来一个柜子,与屋里的柜子合在一起,将只有十几平米的宿舍分隔成两个区域。

但纵使如此,偶尔两个人在写作时,依旧能透过柜子缝看到彼此,余华说:“我们都感觉很别扭。”

直到莫言又找来了几张画报,将柜门的缝隙贴上,两人才算拥有了各自的“舒适区”,在那里,余华写出了《在细雨中呼喊》,而莫言则完成了《酒国》。

余华与莫言

虽然在写作时,余华与莫言不愿被打扰,但这种创作的革命情谊却在他们之间形成。

从研究生班毕业后,1994年,余华在家里写《许三观卖血记》,莫言正在高密写《丰乳肥臀》,彼时余华家里刚安装了第一台电话,几乎每两个周,他便会与余华通一次电话,交流写书进度。

回头看,在鲁迅文学院的岁月,成为了余华人生中最自由且肆意生活的阶段。

遇到秋收的时候,莫言常会请几个月的假,回家去帮着收小麦,每当这时,余华就会邀请文学院的其他同学来宿舍做客。

那时余华和史铁生关系很好,偶尔从学校去市中心逛街,总会顺路去史铁生家看望他,与他聊聊生活,谈谈创作。

后排左至右:刘震云、莫言、余华、王宁、万琦

前排:史铁生

有一年,辽宁文学院举办了一次活动,邀请余华、莫言、史铁生以及刘震云出席。

那是余华认识史铁生后,他第一次出远门,一路上,刘震云负责背史铁生上下火车,轮椅及四人的行李,则交给了余华与莫言。

出席完活动后,他们还与文学院的学生们踢了一场足球赛,余华将史铁生推到球门前,让他担任守门员,并对学生们说:“你们要是一脚把球踢到史铁生身上,他很可能被你们踢死了”。

意料之中,余华的“战术”十分奏效,在球场上,没有人敢向史铁生守住的球门进攻,那场比赛自然也大获全胜。

多年后,余华回忆起来,他说:“那时候确实很好玩”。而如今,史铁生已离去十三年,余华距离自己的青年时代,也早已相隔数十年。

1992年,刚拍完《秋菊打官司》的张艺谋,看中了余华的中篇小说《河边的错误》,计划将其翻拍成一部惊悚片。

在讨论过程中,余华突然对张艺谋说:“我写了一部小说,叫《活着》,你要不要看看。”

为了更了解余华的风格,张艺谋用一晚上的时间看完了尚未出版的《活着》。

第二天再见面,他激动地对余华说:“这部小说太好了, 看完之后我一整夜没有睡着”,之后张艺谋当即改了主意,决定导演《活着》。

余华说:“我那时不了解,还以为张艺谋真的失眠,后来才知道他本来就是一个一天只睡两小时的人”。

余华谈张艺谋

1994年,《活着》上映并大获成功,葛优更是凭借这部电影,摘下了戛纳电影节影帝,而与此同时,电影的成功也带动了余华小说的热度——小说先后被翻译成20多种语言,且拿下了多项文学大奖。

电影《活着》中的巩俐

回溯《活着》的成功,余华的妻子陈虹,是其中的制胜关键。

陈虹是余华的第二任妻子。

在此之前,余华还拥有一段婚姻,1985年,在县文化馆里,他认识了自己的第一任妻子潘银春。

刚结婚的日子,两人也度过了一段甜蜜时光,但没过多久,随着余华去往北京读书,两人之间的感情渐渐有了隔阂,而余华留在北京工作的决定,更是成为这段婚姻结束的导火索。

最终两人和平分手,余华去往北京,潘银春则继续留在海盐生活。

在北京鲁迅文学院里,余华认识了同为作家的陈虹,后来他形容两人的相识为:“初见就被秒杀”。

陈虹(左)余华(右)与朋友

而陈虹也被余华的才华所吸引,两人很快谈起恋爱,那时他们都住在集体宿舍,有时晚上吃完饭,余华会和陈虹拉着手在街上遛弯,那时他十分羡慕那些拥有自己房子的人。

每次路过开着灯的住宅,看着窗帘隐隐约约透出的人影,他总会酸溜溜地说一句:“我们没有房子,但我们有青春。”

余华旧照

1991年,余华与陈虹结婚,婚后,两人租了一间十平方米的小房子。一天,余华从一场午觉中睡醒,脑子里突然出现了“活着”两字,他说:“当时我就觉得,这是一部我一直想写的小说的题目。”

之后他以美国民歌《老黑奴》为灵感出发,开始创作小说《活着》。

在最初写作时,余华常被卡住,他将手稿拿给妻子陈虹,向她讲述了自己的困惑,看完之后,陈虹建议他将过去常使用的第三人称描写,换为第一人称。

余华采取了这一建议,转换叙述角度,以《活着》主人公福贵的口吻推进,并顺利完成了这本小说。

后来,余华再聊起《活着》的成功,他说:“没有陈虹,就没有《活着》。”

33岁这年,余华成为了父亲。

1992年底,余华回浙江探亲,回北京后的一个月,陈虹总觉得身体疲劳,去医院检查过后才得知,自己已有一个月身孕。

陈虹拿着检查报告回到家中,问余华这个孩子要不要留下,余华搓了搓脸对她说:“留!”

因为儿子的来到不在两人的计划之内,所以余华给他小名起为“漏漏”,意为“漏网之鱼”,大名则是余海果。

陈虹与儿子余海果

回头看,那几年的余华正处于自己的创作顶峰——1991年,他发行了自己的首部小说《在细雨中呼喊》,又连续创作了小说《活着》与《许三观卖血记》。

但在1995年完成《许三观卖血记》后,余华却放慢了创作节奏,之后长达10年的时间里,他没有再写过小说,大多数的作品都是以随笔为主。

一方面,他开始将更多的时间用于陪伴孩子——在儿子余海果十岁那年,余华就给他制定了读书计划,而余海果阅读的前两部长篇小说,就是父亲余华的《活着》与《许三观卖血记》。

后来成年后的余海果,还曾将父亲余华的《许三观卖血记》拍成了电影。

余华一家三口

另一方面,他将创作速度的放缓归结于时代变化,以及诱惑太多——

进入中年后,余华的生活开始充斥着太多杂事,写作只得断断续续,常常一篇小说没写多少,他就失去了兴趣,开始寻找新的内容。

余华说:“这是我人生里很大的缺点,这个缺点在我年轻时就找上门来了,现在还和我在一起。”

余华

直到2005年,他才时隔10年推出自己第四部小说《兄弟》,之后,他又分别在2013年推出了小说《第七天》,2021年推出了小说《文城》。

但花费如此多时间写出的小说,却常常毁誉参半。

几乎每次发表新书,余华都会招致许多批评之声,有人说他的作品不再深刻,江郎才尽,有人则说他的作品过于商业。

比如好友王朔曾在受访中评价余华为:“余华,他沉不下来,就没戏。躺在屋子里打不开自己的内心世界,所以跪得最狠。”

对于批评,余华早已坦然接受,他并没铆着劲儿一定要写出一本书来超越《活着》,反而接受了那就是自己的顶点——

“我这辈子再怎么写,把自己往死里写,也写不出像《活着》这么受读者欢迎的书了,老实坦白讲,我已经没有信心了。”

今年,余华63岁了。

他开始发觉写作是一个体力活——过去他能在书桌前连续创作2个小时,而如今,只坐半个小时,身体便开始吃不消,熬夜写稿更成为天方夜谭。

渐渐步入老年,他偶尔会想起来,小时候短暂住过的杨家弄,那时巷子头走到巷子尾只有200多米,但对于年幼的余华而言,200米总让他觉得漫长且没有尽头。

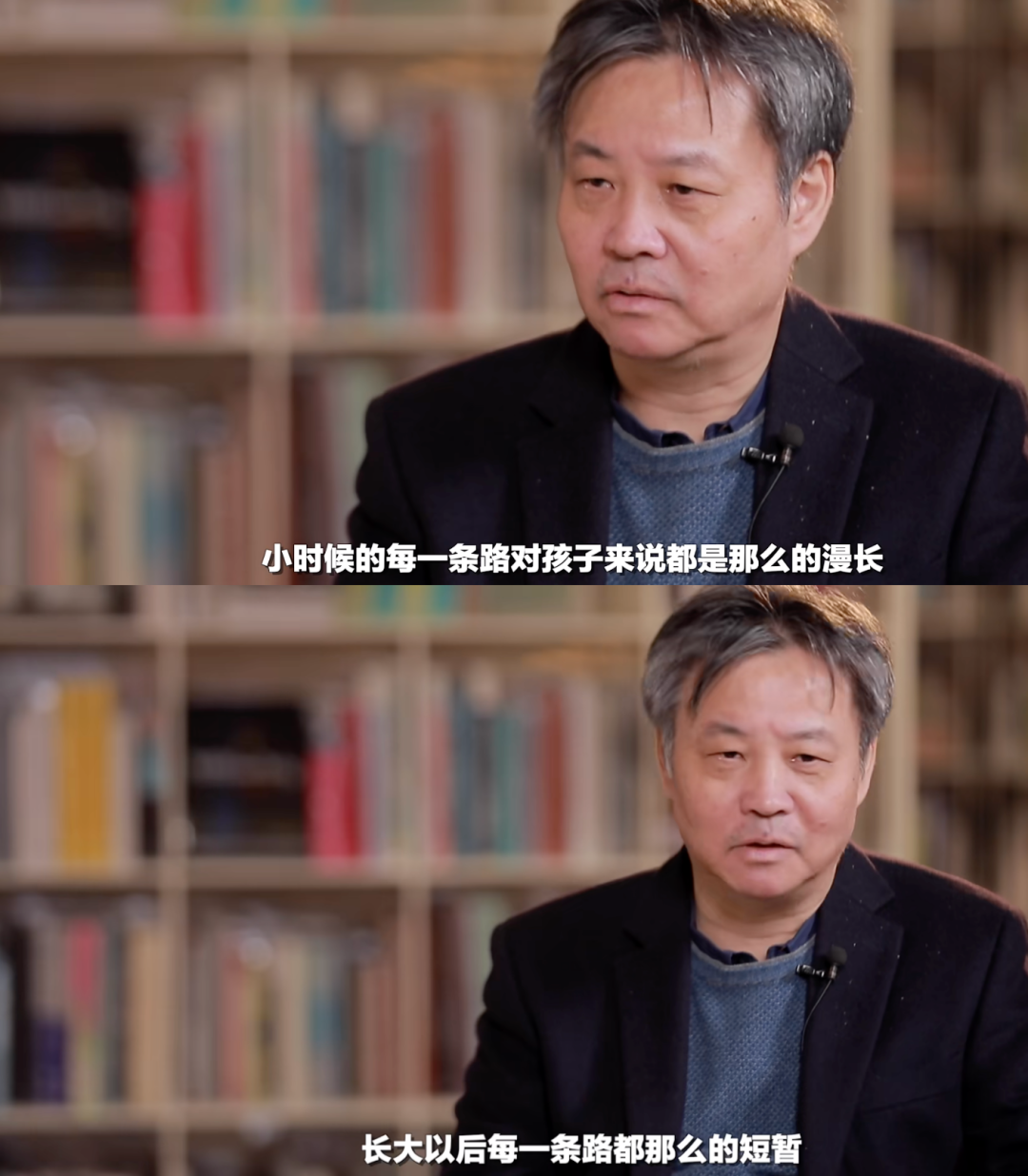

他说:“小时候的每一条路都是那么漫长,长大以后的每一条路都是那么的短暂。”

2020年初,巩俐给余华发来一段视频,内容是1993年张艺谋在山东周庄拍摄《活着》时的花絮。

那一年余华33岁,因为孩子刚刚出生,他无法前往现场,时隔18年,再看这段视频,画面里,周庄的芦苇被风吹得来回荡漾,年轻的巩俐坐在张艺谋身旁,被他的话逗得不断大笑。

余华不禁感叹:“那时候的张艺谋真是生机勃勃啊,现在张艺谋也老了。”

拍摄《活着》时的巩俐与张艺谋

《活着》拍摄完后,余华只见过张艺谋一次,那是1997年,张艺谋导演的电影《有话好好说》上映,在试映现场,两人匆匆见过一次,此后十几年再没见过面。

余华感叹时间无情,青春不再。

看完巩俐发来的视频,他打下四个字回复:“年轻时光”。

余华明白,自己的黄金时代,也随着那些时光,渐渐消散了。

相关:

曾轶可工作室回应演唱会争议 否认迟到半小时等12月31日,网传曾轶可因演唱会迟到、后半场一直在打碟等行为,不少观众齐喊“退钱”,引发热议。对此,工作室1月3日发声明回应。工作室表示,“双倍时长双倍幸福新年专场”是营销号传谣;因扫码缓慢导致演出延迟半小时开场,否认迟到半小时;直言现场dj打碟是演出的一部分,并非演出欺骗;因舞台已撤台、演出乐手已撤离,所以拒绝了歌迷“你现在还愿意多唱几首歌给我们听吗”的要求。

乐视宣布实行每周四半天工作制 周三弹性半天凤凰网科技讯 1月3日消息 乐视CEO张巍今日发布内部信,宣布自2023年1月1日起,公司将执行每周四天半工作制,每周三实行弹性的半天工作制,考勤时间调整为连续的5小时,比如午10点至下午15点、上午11点至下午16点都是符合规定。2022年7月乐视曾表示,今后可能在公司推行每周工作四天半、36小时工作制。五个月后,四天半工作制正式推出。乐视在公开信中表示,该工作制有四点好处:1、有利于员工和家人及时就医。疫情让我们认识到..

听说有VC开始搞末位淘汰制了?企业搞KPI似乎已经是司空见惯,但是当这种考核制度照搬到VC身上时,一些奇怪投资标的开始出现。“我们搞赛马机制,好几队人马一起看同一个大方向。”刘贤华是华东一家人民币机构的投资经理,“同一家机构的不同团队抢一个项目的情况,时有发生,项目方觉得摸不着头脑,我们内部也会拍桌子打架。”“闹到最后,变成了内部争一个项目。”刘贤华告诉融中财经记者。同一家机构的投资人在内部抢项目,这一现象在VC机构中并非个案。要..

血氧仪涨价数倍?鱼跃医疗回应原标题:血氧仪涨价数倍?鱼跃医疗:没有涨价,成本上涨取消折扣优惠新冠感染人数激增,血氧仪需求“一夜暴涨”,价格更是从几十元涨价至三百元。有生产企业被投资者质疑发“国难财”。1月2日晚,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(鱼跃医疗,002223.SZ)在投资者互动平台接连回答了十余条投资者提问。针对鱼跃医疗血氧仪的价格,有投资者指出,鱼跃医疗自12月初疫情放开后,电商平台的血氧仪售价“火箭般上升,从最初的几十元涨到..

“千疮百孔”的大型科技股后市如何?分析师回应原标题:“千疮百孔”的大型科技股后市如何?分析师:今年料迎全面反弹财联社上海1月3日讯(编辑 黄君芝)市场研究公司Constellation Research首席分析师兼创始人R“Ray”Wang日前表示,虽然2022年对科技股来说是惨淡的一年,但大型科技公司的股票很可能会在2023年反弹。他说,这是糟糕的一年,然而我实际上认为2023年将会更好。从长远来看,苹果处于有利地位,而且它们的服务很棒。中国将重新开放。经济将会好转,可能是在今..

曝SpaceX在新融资中筹集7.5亿美元 估值达1370亿美元【CNMO新闻】除了电动汽车公司特斯拉之外,马斯克还有一家太空探索技术公司——SpaceX。CNMO了解到,美国消费者新闻与商业频道(CNBC)发布的最新消息显示,根据CNBC获得的信件,SpaceX将在新一轮融资中筹集7.5亿美元(折合人民币约51.8亿元)资金,该公司的估值达到1370亿美元(折合人民币约9464.5亿元)。SpaceX将在新一轮融资中筹集7.5亿美元据悉,根据美国私人风投公司安德里森·霍罗威茨(Andreessen Horowitz)发给SpaceX..

卖不动了!苹果iPhone等四大产品线砍单:需求减弱是主因这次苹果真卖不动了!据供应链最新消息,苹果以需求减弱为由,通知中国大陆供应商本季减产AirPods、Apple Watch和MacBook组件。这是继iPhone 14系列传出因入门款机种销售不佳,苹果缩减相关订单之后,苹果又一次砍单大动作。业内人士表示,iPhone、AirPods、Apple Watch、MacBook是苹果目前最重要的四大硬件产品,若四大产品线都面临砍担风险,这意味着目前全球消费性产品市况比预期糟。这也将对苹果代工厂造成不小的影响,尤..

嫦娥四号登陆月背4周年 玉兔二号行驶里程突破1455米IT之家 1 月 3 日消息,今年是嫦娥四号登陆月背 4 周年。2019 年 1 月 3 日,嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地内的冯・卡门撞击坑底部,开展人类历史上首次月背探测。据央视新闻报道,截至目前,玉兔二号月球车在月背行驶达到 1455 米,工况正常,创造了多个举世瞩目的成绩。IT之家了解到,“玉兔二号”为嫦娥四号任务月球车,于 2019 年 1 月 3 日驶抵月球背面。2022 年 1 月 6 日,“玉兔二号”月球车行驶里程突破 1000 米。

韩多地民众目击UFO?韩国防部回应原标题:韩多地民众目击UFO?韩国防部回应:系自研固体燃料运载火箭试飞财联社1月3日电,综合《韩国日报》、MBN电视台1月2日报道,近日韩国多地有市民表示在天空中目击到不明飞行物(UFO)和奇异光芒,引发混乱和恐慌。对此,韩国国防部于本月2日回应称,30日晚曾进行韩国自研固体燃料运载火箭的第二次试飞,当时市民所看到的飞行物正为此物。对于事前未告知试飞计划,希望民众予以理解。

CES 2023前瞻:沉寂了十年的VR市场,终于要爆发了?不知不觉,2022年即将结束,伴随着新年一起到来的便有我们的老朋友——CES。CES是全球最大的科技展览会之一,每年都会有不少厂商在该展会上公布它们的最新技术和各种黑科技产品,显然这几年CES的风头基本都被VR/AR给抢走,各大厂商的发力点也逐渐开始往VR上靠。在经历几年的发展后,除了我们熟悉的Oculus、HTC、三星等国际巨头,国内的腾讯、百度、暴风、乐视也都在屯兵VR领域,各家都不差钱,也全都积极布局VR生态圈。借此机会..