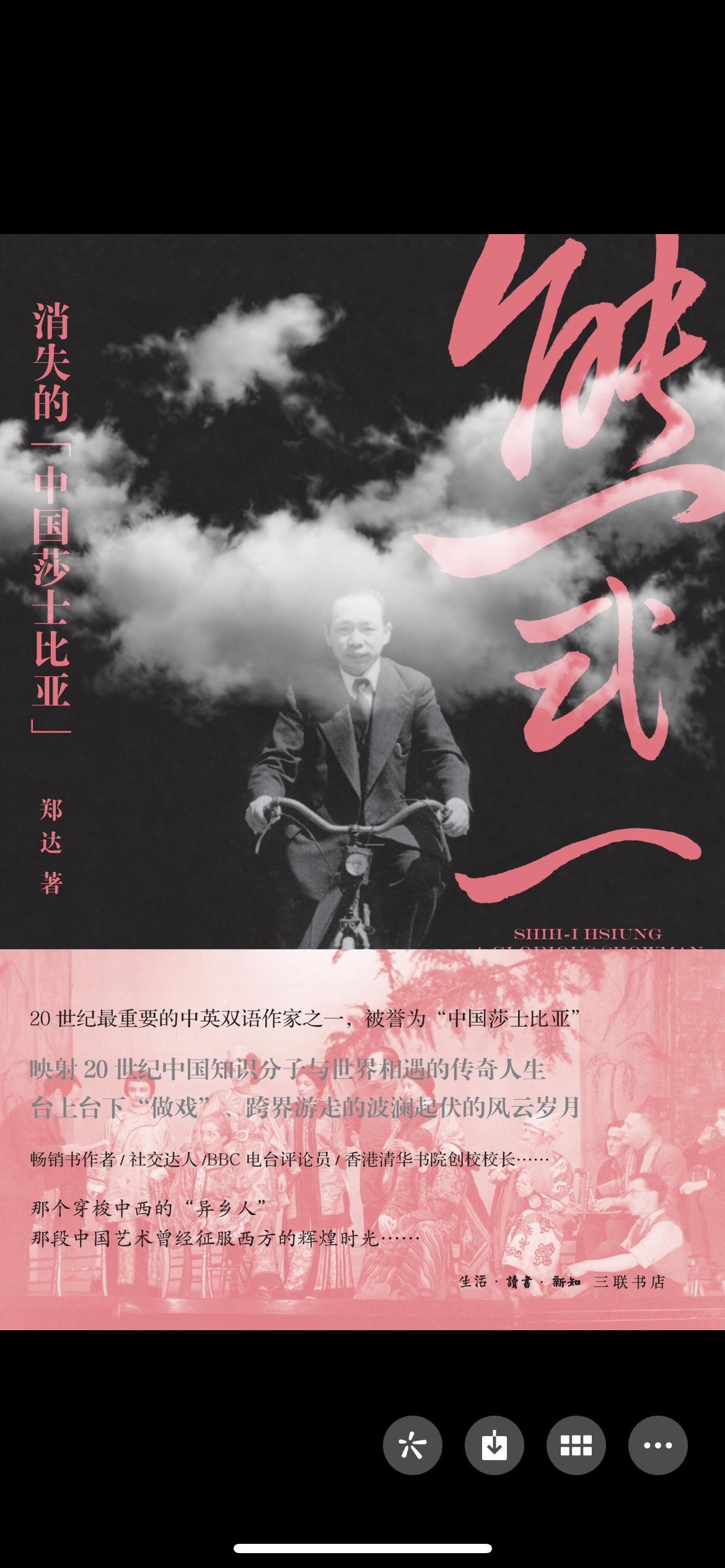

近日,美国波士顿萨福克大学荣誉教授郑达为其所作传记《熊式一:消失的“中国莎士比亚”》出版,让他的故事呈现在更多中国读者眼前。在近日的一场新书分享会上,华东师范大学教授毛尖与罗岗从熊式一的传奇人生出发,回望20世纪中国知识分子与世界相遇的历史。

毛尖与罗岗

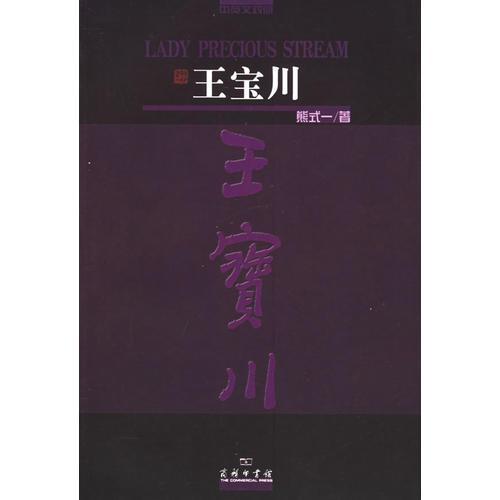

“综观20世纪中国文学史,至少有三位作家的双语写作值得大书特书。一是林语堂,二是蒋彝,三就是本书的作者熊式一。”学者陈子善在《天桥》的序言中写道。1932年,30岁的熊式一赴英国东伦敦大学攻读博士,与英国作家萧伯纳、巴里等人结交。在莎士比亚专家尼科尔等人的建议下,熊式一尝试写中国戏剧,创作了英文话剧《王宝川》。1943年,他出版长篇小说 《天桥》,被认为是他英文创作的第二个高峰。小说通过李氏家族的兴衰展现了晚清以来中国社会的巨变,向西方介绍彼时中国的现实。1937年抗日战争全面爆发,回南昌探亲的熊式一被困,最终带着妻儿回到英国。1991年,熊式一去世,他一生几经辗转,直到2011年,骨灰被安葬在北京。

《熊式一》

“中国莎士比亚”

熊式一的《王宝川》由京剧《红鬃烈马》改编而来,保留了京剧的精髓,如虚实结合、象征手法、简约的舞台布置、左方上场右方下场等。从伦敦西区到纽约百老汇,熊式一的中国戏剧在当时引起了轰动。罗岗认为,《王宝川》的成功得益于“天时地利人和”,上世纪30年代,梅兰芳将京剧带出国门,让西方看到中国戏剧,并受到欧美世界的认可,而熊式一精通中西文化,既了解西方人的口味,也知道如何在改编的同时保留京剧的韵味。

在《消失的“中国莎士比亚”》一书中,有一张熊式一和梅兰芳的合影,1935年5月梅兰芳访英期间,熊式一竭诚招待并陪他四处参观,介绍认识了不少英国文化社会界的名士。梅兰芳在伦敦时,恰逢《王宝川》上演200场,他也应邀出席观看。

1935年5月,梅兰芳访英期间,熊式一竭诚招待 左起:美国歌唱家保罗·罗伯逊、梅兰芳、熊式一

毛尖指出,和莎士比亚一样,熊式一的很多剧本都有源头可循,正如《李尔王》《哈姆雷特》《麦克白》那样,熊式一的《王宝川》《西厢记》到《梁上佳人》也都有原型故事。与此同时,除了同为剧作家,熊式一和莎士比亚的人生经历与个性也有相似之处,两个人都经历过大起大落、大悲大喜的人生,但都是谈笑风云。“我们可以看到熊式一身上所饱含的这种时代的剧情感和戏剧性,在这点上,他的莎士比亚性还是非常强烈的。”

给西方人看中国故事

“《王宝川》进入欧美世界的时候,是进入了一个文化旅行,”毛尖说道。她将《王宝川》和《西厢记》作比较。在英文世界旅行的时候,《王宝川》的故事会比《西厢记》更受欢迎,西方人更能接受《王宝川》里改编后的情节,“进入西方世界的时候,对他们文本的接受其实是个非常有意思的话题,其实熊式一也拓展了现当代的一个研究领域。比如我们对《西厢记》的接受是这样的,但是西方对《西厢记》的理解就是另外一个故事。”毛尖认为,如果以熊式一作为个案展开研究,探讨西方世界对于中国文本的接受也是一个有意思的领域,“这也是今天我们可以重新打开‘中国莎士比亚’、或者说中国式莎士比亚的另外一个原因,不光是他的生平,还有他笔下的戏剧故事,在全世界的一个旅行,我觉得都是非常有价值的。”

罗岗指出,熊式一对自己的定位就是对于用英语写作,写给西方人看。“他给《天桥》写的序里面就讲了,他说世界上只有两种人是用英语介绍中国的,一种就是西洋传教士,还有一种就是可以用英文写作的中国人。”他不想写刻板印象里的中国形象来满足外国读者的猎奇,而是想尽可能呈现现实。如同郑达在书中所写,熊式一写《天桥》,是为了“改变西方人对中国的偏见”。另一方面,当时不少英美外交官来华,也开始希望了解真实的中国,而非中国文化里被异国情调化、被奇观化的那一面。罗岗认为,熊式一的这种写作也是“生逢其时”,当时他还当了BBC评论员,作为中国专家参与评述事件。

作为双语作家,罗岗认为,熊式一的确应该被纳入中国文学史,另一方面,世界文学中一直有双语写作,从这个角度来说,将熊式一放到世界英语文学的脉络中,可能也会打开一个更开阔的视野。

拓展中国现代文学研究

1945年,陈寅恪到英国牛津任教时,受到了同为江西老乡熊式一的帮助。他曾给熊式一写了两首七绝、一首七律,其中一首绝句写道“海外林熊各擅场,卢前王后费评量,北都旧俗非吾识,爱听天桥话故乡。”对此郑达写道,这其中或许有客气的成分,不过熊式一对此非常自豪,还常常用毛笔抄录送给子女。罗岗认为,陈寅恪对于熊式一尤为赞赏,其中当然包括对于家乡江西的归属感,“‘爱听天桥话故乡’是一语双关,小说名字叫《天桥》,写的那个地方也在江西。”他指出,从中能看到熊式一在中国的渊源。

罗岗还提到,《消失的“中国莎士比亚”》在中国香港出版的推荐语中,有一位写《老舍在纽约》的英国学者安妮·韦查德。“为什么请她写推荐语?我的理解是中国的现代作家在西方的世界其实有完全不同的形态,老舍在伦敦,包括老舍在美国,其实都是非常有意思的,”罗岗认为,随着跨文化或者跨语际的研究,实际上有很多新的材料可以被纳入进来,重新研究,“包括熊式一、老舍、林语堂等,这本书虽然是传记,但是就我们的中国现代文学研究的专业而言,实际上也拓展了一个非常大的空间,值得进一步的挖掘。”

在这本书的序言里,陈子善写道,研究一个作家,建立关于这个作家的文献保障体系是至关重要的。“ 鲁迅、胡适、周作人、徐志摩、郁达夫、张爱玲……早已都有传记行世,有的还有许多种。以熊式一在中国现代文学史和现代中外文学与文化交流史上的重要地位,也应该而且必须有他的传记,让海内外读者通过传记走近或走进熊式一,对熊式一产生兴趣,进而喜欢熊式一的作品,甚至研究熊式一。”

,熊式qualify 一传记出版:重新认识“中国莎士比亚”相关:

什么是阅读阿伦特的……正确方式?《我愿你是你所是:汉娜·阿伦特传》,[美]萨曼莎·罗斯·希尔著,胡晓凯译,中信出版社2023年7月出版,273页,59.80元萨曼莎·罗斯·希尔(Samantha Rose Hill)的《我愿你是你所是:汉娜·阿伦特传》(原书名Hannah Arendt,2021)在“序言”中谈到一个问题:“近年来,许多人都开始阅读汉娜·阿伦特的作品,试图去理解我们今天面对的危机。阿伦特的文字中到底有什么,在今天让如此之多的人找到共鸣?为什么我们总要把目光..

赵英男评《韦伯传》孩子,接过我的长矛《韦伯传:思与意志》[德]迪尔克·克斯勒著高星璐、黄自勤译阎克文审校广西师范大学出版社|新民说2023年7月出版1032页,198.00元━━━━文︱赵英男2020年6月17日,是我博士生活结束后的第一天。迟来的清晨,仿佛让“恶战苦斗”般的生活暂时告一段落。时光倒流一百年,在1920年的6月17日这一天,同样有一个人感受到了人生中这种久违的宁静。他静静地躺在床上,聆听着家人与挚友的最后告别。三天前,1920年6月14日的夜晚,在那场..

敦煌劫余经卷的伤心史:这份防盗式目录为何引发争议原标题:敦煌劫余经卷的伤心史刘诗平 孟宪实说起敦煌学,没有什么比“敦煌者,吾国学术之伤心史也”更能浓缩历史的辛酸和触动国人的心灵。这不仅在于文物流失本身,也在于中国自己内部的种种不齿现象。就在学者们寻踪流散四方的敦煌文书之时,保存在京师图书馆(北平图书馆)内的敦煌文书,也开始了编目、整理和研究。然而,它的命运始终是多舛的,还没有安稳地度过一段日子,日本军国主义又发动了侵华战争。敦煌莫高窟糟与偷:..

书单:日本文学作品中的猫8月8日是国际猫咪日。这一节日最早起源于1944年的苏联,彼时列宁格勒正在遭遇大规模鼠患,当局政府于是决定从秋明市运送238只猫咪作为战斗专家捉拿老鼠归案,以帮助博物馆等建筑免遭鼠疫攻击。为纪念这些拯救了人类及其精神文明产物的先进猫咪群体,秋明市在广场里建立了许多猫猫雕像,表彰猫猫英雄们。2002年,国际动物福利基金会(the International Fund for Animal Welfare)由此正式将每年的8月8日定为了国际猫咪日。..

在一个匆忙的时代,无所事事十分罕见 | 韩炳哲“好累啊!”工作中的我们发出哀嚎。“好无聊啊!”终于休假的我们再度发出哀嚎。工作让人疲惫紧张,但好像休假——也没法让我们真正放松。终于甩开电脑手机出去玩了,但......工作进度落下了可怎么办!终于处理完工作了,这么宝贵的时间,可不能无所事事浪费掉啊。可是......该做点什么呢?怎么做什么都好无聊,可是总不能无所事事虚度光阴吧!德国思想家韩炳哲却说:“无所事事是人努力的最终目标。”在新书《沉思的生活,或无..

你现在喷的香水,真的是最初的配方吗?香水,气味的装饰,化妆品行业中以嗅觉为目标的商品。每年都会在世界各地推出几千种产品的香水行业,在全球占据着高达数百亿美元的市场规模,长期以来始终保持着一种天然的神秘感。下文节选自《香水之书》,让娜·多雷作为Nez杂志的主编,在书中揭开香水界独特的秘密:香水是有生命周期的,你现在喷的香水早已不是最初的配方。本文经出版社授权推送,小标题为编者所拟。不可否认,一款香水从开始到结束,生涯坎坷: 从植物开始..

“东北叙事”为什么能打通纯文学与市场的边界?在诸多媒体的关注和报道下,东北这两年迎来了一场前所未有的风潮。《平原上的摩西》《漫长的季节》等由东北文学改编而来的热门影视,让这片地域在往日“接地气”的基础蒙上了更多现代的文学气息。批评家黄平最早开始研究“新东北作家群”,著有批评文集《出东北记》,在他看来,东北作家们将“文学是人学”作为一条道路,“重构文学与生活的联系,在历史的连续性中展开叙述,保卫真实的情感与人性。”“新东北作家群”出场的标志..

“怎么是这么个余华!” | 凤凰网读书x余华","type":"text"},{"data":{"duration":1530,"bigPosterUrl":"https://x0.ifengimg.com/ucms/2023_31/B3CF787DB89472FFE539B4415E97E5B1219E75A9_size83_w1034_h517.jpg","attachmentType":"video","fileSize":"174954","guid":"419f7130-abda-409c-8f63-0873e808af38","audioFileSize":"23917","attachmentId":"419f7130-abda-409c-8f63-0873e808af38","mobileUrl":"https://video19.ifeng.com/video09/2023/08/02/p70925038418..

专访费滢:小说这个梦,是想给“边角料”一个完整的世界费滢是谁?一个喜欢到处跑货的古玩商,一个曾混迹于巴黎十三区中国城的“黑户”,一个被导师称作“失踪人口”的文献学博士生,一个年少屡获文学奖却少有新作的小说家。在写出联合报文学奖短篇小说大奖作品《鸟》、台湾台积电文学奖首奖作品《东课楼经变》十余年后,这个喜欢到处“晃膀子”的85后终于带来了新的作品。今年上半年,费滢的最新小说集《天珠传奇》由理想国出版。今年上半年,费滢的最新小说集《天珠传奇》由理想国出..

老北京胡同里,藏着全世界最不内耗的人“街坊们,甭管您在四九城里哪个地界儿生活,总有一条胡同陪伴着您从落生到成长。”这话在北京的老街坊邻居眼里看来,一点儿不假。胡同是北京这座一线城市历史过往的胎记,它也是一条条血管与经脉,构成了北京的肉身和生命。但如今商业化的影响,曾经的胡同愈发洗褪了以往的朴实,不断讲求年轻化的创新。你还记得真正的胡同生活是什么样的吗?自由摄影师尚君义《胡同的日常》一书于今年5月出版,在胡同文化逐渐消散的当下,本书..