如今,在全球大多数国家和地区,专门的口腔诊所遍布大街小巷,俨然成为独立于医疗体系的存在。我们习惯将负责保养、修复、拔除、更换病牙的专业人员笼统称为“牙医”,不过这一称谓背后可能会模糊其出现的历史语境。

现代医学意义上的“牙科医生”(dentistes)至少要追溯到17世纪末的巴黎。在那之前,拔牙匠和当地的打铁匠没什么分别。用“现代牙科之父”皮埃尔·福沙尔(Pierre Fauchard)的话来说,“牙医”这一群体实则相当现代,他们不仅开始用专门的工具修饰牙齿,而且不忘照拂病患的感受。但也正是自这一群体出现起,一口“精致的牙”与精英阶层画上了等号。

当年牙医们的论调,对于今日做过牙齿矫正的人而言,想必都不会陌生——一口丑陋的牙齿在迷恋外表的社会里意味着风险。笑口常开的前提必须得拥有一口“精致的牙”吗?什么偷走了你的笑容?这就要从历史上第一位“牙医”的发迹说起。下文经出版社授权,摘编自《微笑偷盗者:难以启齿的牙科学艺术》中的第三章《福沙尔和牙医》,内容有少量删减,小标题为摘编者所拟,文中图片均由出版社提供。

![《微笑偷盗者:难以启齿的牙科学艺术》,[英]理查德·巴奈特 著,黄维佳 译,理想国|北京日报出版社,2022年10月。](http://x0.ifengimg.com/res/2022/08176744384EE193F3DB1BE75095FEAE671318BE_size47_w640_h386.jpg)

《微笑偷盗者:难以启齿的牙科学艺术》,[英]理查德·巴奈特 著,黄维佳 译,理想国|北京日报出版社,2022年10月。

牙医之前:

拔牙,人类颌骨的噩梦?

让·托马斯(Jean Thomas,伟大的托马斯,“人类颌骨的噩梦”)像演员一般站在舞台帷幕前,身后是巴黎新桥的车水马龙。他是个异常魁伟的家伙,身型足有那个衣衫褴褛、蹲伏在他面前矮凳上的学徒的2倍还多。托马斯的右手托住男孩的头部,稳妥又不失友善,而他伸展的左手大拇指和食指之间,捏着的正是一颗磨牙,在天空的映衬下,看上去似乎在散发着微弱的光芒。

《伟大的托马斯,神乎其技的游医》(Le Grand Thomas, la perle des charlatans,约1729年)

在这幅1729年的版画作品的说明文字中,托马斯被称为“神乎其技的游医”(la perle des Charlatans),若对此持有异议似乎不太礼貌。从1710年到他去世的1757年间,托马斯是巴黎拔牙匠中最耀眼的一位。他的座右铭是“Dentem sinon maxillam”(意为“牙齿,要不就是颌骨”)。在另一幅版画中,他坐在装饰奢华的马车上,车角上挂着一颗巨大的牙齿——“卡冈图亚的巨型磨牙”(Gargantua’s awesome molar)。

彼得罗·隆吉(Pietro Longhi)《牙科医生》(The Dentist,约1750年),一位拔牙匠正在大秀其技。

各种添油加醋的传说围绕着这位拉伯雷讽刺画式的人物:他有常人的3倍体重、4倍食量,因此如果有哪颗牙齿特别顽固难拔,他会用喙夹钳住它,顺势将病人整个拽离地面,利用他们自己的体重使牙齿脱落。在诗歌、讽刺画和各类市集表演中,他时常被“亲切问候”和嘲笑,但这位鼎鼎有名的游医并非看起来的这般浮夸无脑。

在艳红色军大衣和羽毛装饰的帽子之下,托马斯实际上是欧洲最杰出的外科组织之一——圣葛斯默医学院(College de St Cosme)的外科专家。同时,他也是个精明的商人,一生兼具富足与名望,不过对于牙科医生这一野心勃勃的新兴群体来说,托马斯所展现的一切,恰巧是他们想要极力抹去的。

牙医兴起:

“解决它,忘了我是国王!”

18世纪初,在法国全新外科学版图中崭露头角的牙医,将他们自己和他们的工作定位于服务具有自我意识的巴黎精英。

他们宣称,依靠全新理论知识和既有实践经验的结合,牙科将会提供更少疼痛和更高效率的治疗,着重存留和维护牙齿,不到万不得已不会拔牙。他们优雅谨慎,穿着最时髦的服装,在私人诊所或顾客的豪宅内工作。在他们笔下,“伟大的托马斯”和其他游医被描述为骗子和屠夫,最重要的是,这些人是旧世界的人,确切地说是属于战乱和瘟疫横行的中世纪的人,与今时今日受到启蒙时期良好教育的巴黎精英格格不入。

第一位自称为“牙医”(dentiste)的从业者是皮埃尔·福沙尔。这个名称包含双重意义:既是一种颂扬,同时也是对旧世界的果断告别。只可惜牙医和游医之间的界限从未分明,甚至福沙尔本人就是从走街串巷的拔牙匠起家。这位牙医祖师的成功,很大部分来自其巧妙的辞令和对职业概念的明确建构。

从技术上来说,牙医这一职业的兴起主要是源于17世纪末和18世纪初的法国手术变革。外科医生试图超越他们既有的匠人形象和地位,进而与内科医生平起平坐。因此他们利用熟谙解剖学知识的优势,将自己重塑为饱学的专科医生。从传统上来讲,拔牙匠在外科学界处于一种模棱两可的等级地位,虽然牙科治疗被公认为外科实践的一部分,但拔牙匠只能屈居“外科等级的最低阶层”。在郊外,许多拔牙匠其实由本地铁匠兼任,他们只是偶尔将钳子用于拔牙而已。

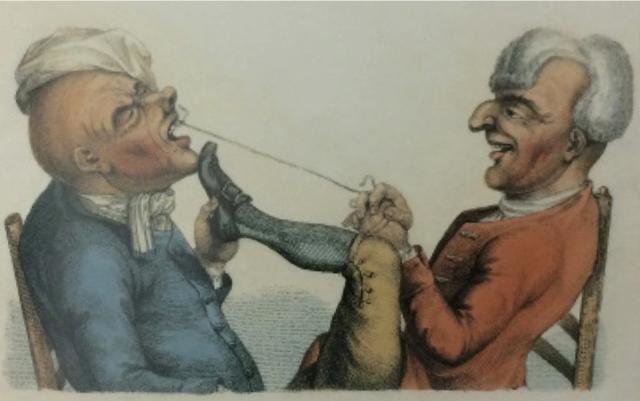

讽刺漫画家约翰·科利尔(John Collier)所作钢笔画。

若要在巴黎城内执业,手续则更为复杂。因此,只有少数人会耗费时间和金钱在巴黎医学会(Paris Medical Faculty)进行学徒实习。为国王们拔牙的那一拨人秉承皇家匠人的美誉,另一些则得到皇家授权,准予他们售卖诸如“orviétan”(风行于17-18世纪,号称能解百毒的骗子神药)之类的药品。1699年起,凡是通过为期两天的行会考试的人,就能获得圣葛斯默医学院授予的专家头衔。还有些拔牙匠自封为“牙科专家”,尽管他们被禁止自称为外科医生。

为了理解牙医和他们希望得到尊重的愿望,我们来看一下他们的客户——路易十四的朝臣们。

大多数中世纪的君主会嘉奖那些在战场和竞技场上表现勇武的手下,但太阳王的臣子们却以竞相炫示奢靡的花费来取宠于他们的君主。他们流连于巴黎的豪华酒店,乘坐镀金马车一路到达凡尔赛,自然也不会忘记用精致的服饰珠宝、假发、美人痣、香水和化妆品作为装饰。对贵族们来说,一口整齐炫白的牙齿是政治优势,为了武装到牙齿,一位好牙医当然是必不可少的。

路易十四本人对笨拙的拔牙匠带来的痛苦丝毫不陌生。

1685年,他的首席御医安东尼·达奎因(Antoine Daquin)召来一位“牙外科手术员”来拔除太阳王右上颌的几枚龋坏磨牙。一开始,这位术者将牙齿牢牢固定住,待到拔牙结束时,病人的上颌骨被撕开了一个大缺口,通过腭部直穿鼻道。创口最终是愈合了,但达奎因记录道:“王上每次一喝水或漱口,液体就会像喷泉般从鼻子里流出来。”

国王的首席外科医生查尔斯-法兰科·菲利克斯(Charles-François Félix)被传入宫廷,路易十四给了他严正警告:“解决这事,忘了我是国王,我想像农民一样被治好。“治疗过程惨无人道,菲利克斯用滚烫的烙铁把那个洞焊了起来。

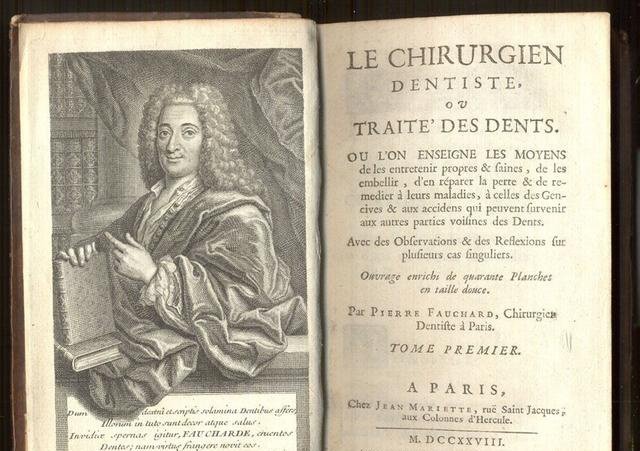

在《牙外科医生》(LeChirurgien-Dentiste,1728年)这部给有志于牙医事业者的教科书和野心宣言中,福沙尔着重强调了太阳王可能会赞同的一条悖论:

自然状况下的牙齿是人体骨骼中最光滑和坚硬的,但它同时也是最有可能造成剧烈疼痛的,有时甚至十分危险。

新派牙医的秘密:

“轻柔、沉着而技艺精湛”的手

福沙尔1678年生于法国卢瓦尔(Loire),在跟随外科医生亚历山大·波特莱特(Alexandre Poteleret)为法国海军服务期间,他积累了作为拔牙匠的早期经验。在昂热大学(University of Angers)待了几年后,他于1719年来到巴黎,这时,他已明确地知道自己想做的事。“伟大的托马斯”赢得了民众的掌声,但福沙尔深谙权力与金钱所在之处,他在巴黎精英中开展业务,并撰写了800页的《牙外科医生》手稿。福沙尔希望这些简洁的文字能够成为牙科学的开山之作,他同时也为自己和同行们树立了新的公众角色,并将那些不够格的家伙们摒除在外。

福沙尔所著《牙外科医生》的扉页。

说起江湖游医们的斑斑劣迹,福沙尔可谓义愤填膺:

收了钱的托儿们时不时走近术者,后者在手心里藏好了一颗牙,裹在皮片内,里面还有鸡血之类的。他把手伸进托儿的嘴里,放入他手里藏着的那颗牙。然后他只需用粉末、麦秆或是剑尖之类的东西触碰那颗牙,接着,如果有必要的话,还可以在托儿的耳边摇一下铃铛,那家伙就会吐出藏在嘴里的那颗带着血的牙。

一旦有真正的牙痛病人上前要求拔牙,游医就会百般推托:什么流出物太多,他需要休息几天集中精力,或者这是颗不能拔的“眼牙”,因为游医声称它们和眼睛相连,若是拔掉了就会导致失明,等等。

福沙尔还列举了游医们的一些可怕错误,作为示例。比如,在奥弗涅的诺内特(Nonette in the Auvergne),有一个叫亨利·阿玛顿(Henri Amarton)的人,他找到拔牙匠,要求拔除一颗腐坏的磨牙,但怎么也拔不下来。不甘心失败的拔牙匠一再用力,终于把牙齿推进了阿玛顿的上颌窦,还告诉他肯定是他自己把牙齿吞下去了。没过几天,阿玛顿的脸就肿得厉害,伴随着剧痛,这种病症如今被称为窦腔脓肿,有致命风险。一位外科医生恰巧发现了这一状况并取出了这颗牙,救了阿玛顿的命,代价是又一次侵入性的手术。

蒂姆·鲍宾(Tim Bobbin)手绘彩色讽刺漫画系列,《笑声和实验》(Laughter & Experiment,1773年绘),其中拔牙匠以十分夸张的方式拔牙。

福沙尔认为,避免此类事故的唯一方法就是寻求正规牙医的帮助,一定要远离拔牙匠,尤其是那些错认为拥有工具就等于拥有技术经验的人:

虽然他们也是另一类专业人士,但在牙齿上乱来的家伙实在太多了。我感觉现在的牙医比牙痛病人还要多。事实上,有那么一撮铁匠在胡乱拔牙。显然,他们面对自己打造的工具跃跃欲试。我知道在这镇上,有个人当了十几年的拔牙匠。这个人在观看了几次江湖游医的“手术”之后,想着也许拔牙和打造刀具一样容易,便毫不迟疑地加入了这一队伍。他想用实践去证明他想象中的技术和工具。他并不是每次都能把牙全部拔下来,那时候他就设法弄下一块碎片来。

福沙尔所主张的独创性依赖于两个创新:他会设法保留顾客的牙齿,而不是一拔了事;他还会让牙齿变得更漂亮洁净,排齐存留牙齿,并用制作精良的义齿修复缺牙。一位牙医会以意式风格用黄金充填龋洞,用黄金或丝绸托槽矫正歪曲的牙齿,如果要追求立竿见影的效果,还可以使用正畸喙夹。象牙或骨质雕刻的义齿可以乱真,还能装饰在精美的银质基座上。

《牙外科医生》中关于解释制作义齿和修复体工具的插图有42页,取材于珠宝匠和钟表匠的工作坊。比起像路易十四那样承受烧灼之苦,病人可以用塞治器(obturator)来弥补腭部缺损或是隐藏梅毒造成的磨损。塞治器是一块海绵,连接有金或银质的板,颜色与皮肤相合。

除却技术革新,新派牙医更有着启蒙时代特有的感性与优雅举止。他们摈弃了过去游医的夸张个性和过分强壮的体格,代之以体察顾客焦虑和痛苦情绪的同理心,以及(用福沙尔的话来形容)一双“轻柔、沉着而技艺精湛”的手。他们会事先温热金属器具,避免刺激到病人娇弱的口腔组织,也会在病人经历了痛苦的治疗过程后给予他们整理情绪的时间。他们不会强迫病人保持不舒服和有失体面的姿势,而是让后者躺在沙发上接受治疗。

与新式凡尔赛宫廷文化折射出的消费资本主义相映衬,牙医同时也是资本家。他们利用社会关系和广告,让健康牙齿与美丽、成功之间的联系变得理所当然(并且有利可图)。

换个角度来看,福沙尔和他定义的牙医本质上也是拔牙匠,只不过他们乘着法国外科革命的“东风”,在巴黎精英资产阶级的嘴里挣得了前程。但他们也是最早一批向那些没有急性牙痛的人们提供咨询服务的牙科从业者。这些牙医的论调在今天任何一位正畸医师的病人听来,都会感到很熟悉:在迷恋外表的社会中长了一口丑陋牙齿的风险,为了获得美丽笑容所要经受的折磨,以及最终拥有精致的嘴的快乐。

原文作者/[英]理查德·巴奈特

摘编/申璐

编辑/张婷

导语校对/ 陈荻雁

,谁偷走了你的笑容:笑地心引力 电影 口常开的前提是拥有一口“精致的牙”?相关:

人类的群体性狂热,为什么总在历史上不断重演?伊斯兰国的极端信仰为何崛起?比特币、元宇宙等新概念为什么令人们疯狂?美国作家威廉·伯恩斯坦认为,人类的宗教与金融狂热有着漫长的历史,他在《群体的疯狂》中将信息技术、金融和神经科学的诸多进步结合起来,对大众幻觉进行了新的阐释,分析人类的群体性狂热背后的社会和心理逻辑。下文经出版社授权,刊发在复旦大学经济学院任教的方钦为《群体的疯狂》所写的导读。原文名为“疯狂之下,理性奈何”。作者认为,《群体的疯狂..

不朽哲学家咖啡馆:11岁女孩与哲学家的六封通信【编者按】11岁的小女孩诺拉·K.收到的生日礼物是一部《苏菲的世界》。阅读了这部哲学普及读物后的诺拉,通过信件向哲学教授赫斯勒提出了充满想象力和哲学意味的问题:时间是一种幻觉吗?动物有意识吗?宇宙是否无限大?维托利奥·赫斯勒在回信中设想出一个哲学游戏来回答这些永恒的有趣的问题。他臆造出一个不朽哲学家的咖啡馆,从古至今的伟大哲学家们在此聚会,共同讨论诺拉的回信。伟大的思想家们互相争执,整个哲学史的主要..

他和他的《金蔷薇》,用“维罗纳晚祷的钟声”唤醒了无数人一早在二十世纪五十年代,帕乌斯托夫斯基的名字就为中国读者所熟知,他和他的《金蔷薇》——一代人的枕边书,用“维罗纳晚祷的钟声”唤醒了无数人冰封已久的温情,用抒情、唯美、浪漫的文字与宏大叙事、理想主义的激情对话,为当时略显平淡的时代氛围注入了一缕如诗般温暖的微风。帕乌斯托夫斯基一八九二年生于莫斯科,后在基辅度过整个青年时代。他的父亲是一个铁路统计员,本该精确、理性的他却是一个不可救药的、彻头彻尾的幻..

大众研究领域的踩踏事故,有哪些求生法则?【编者按】韩国首尔梨泰院的踩踏事故,造成了100多人丧生,令人震惊。法国学者迈赫迪·穆萨伊德为德国柏林马克斯·普朗克研究所研究员,致力于人群行为和大众心理的研究。在通俗易懂的群体心理学入门书《新乌合之众》中,他提到了对于踩踏事故的研究。本文经授权摘自该书,原章节题为《人流汹涌》,现标题为编者所拟。当地时间2022年10月30日深夜,韩国首尔,位于龙山区的梨泰院发生踩踏事故,消防员正在对现场人员进行救助。这..

费孝通:每个父母多少都想在子女身上矫正他的过去每个人的身体里都住着两个自我:理想的我和现实的我。当我们发现现实永远追逐不上理想时,就会焦虑、烦恼、想重头来过。但没有月光宝盒,不能返老还童的普通人,该如何卸去悔恨的重负, 满足“再来一次”的重生愿望呢?在中国传统观念里,答案很可能是——生个孩子。在社会学家费孝通看来,父母将他们所没有完成的理想投射给子女,望子成龙,拼命“鸡娃”,但子女无法理解父母的期望,觉得父母对自身选择的过分干涉没有道理,甚..

推理小说不仅可以比谁的诡计好,也可以比谁的诡计烂在很多人的固有观念中,推理小说等于犯罪小说,其风格是冷峻肃杀的,但当我们有了一定推理小说的阅读经验后,会发现其实推理小说并不只有严肃一个主题,甚至杀人案也并不是必须的。而随着推理小说发展到新本格后期,越来越多的风格开始出现,在我们之前的专栏中就有介绍过科幻推理、日常之谜、历史推理等和血腥恐怖没有一点关系的风格。在这些新型的风格中,有一个既小众又大众的流派,它就是幽默推理。说它小众,是因为在所有推..

“要么读书,要么打工。只能二选其一”打工妹邬霞有一条玫红色的吊带裙,前短后长,走起路来裙摆摇曳。很多个打工之后的夜晚,她会穿上吊带裙,踏着打工姐妹的鼾声,悄悄溜进厕所。然后,把铁窗玻璃当成镜子,静静看着月光里的自己。穿着吊带裙的时候,她叫邬霞。脱下吊带裙,穿上臃肿的工衣后,她叫余真联。14岁起,跟着妈妈来到这家日资企业做童工的第一天,“邬霞”就被“余真联”夺走了。工衣盖住了她娇小的身体,也盖住了她的名字。当城市女孩儿还在妈妈怀里撒娇..

爱上少女之后,诗人不再写诗丨星期天文学周五好,这里是「星期天文学」。也许有读者还记得这个名字,它初创于2016年,是凤凰网读书最早的文学专栏之一。这几年,我们与网络环境相伴共生,有感于其自由开放,也意识到文字载体的不易,和文学共同体的珍稀。接下来的日子里,「星期天文学」将以一种“细水长流”的方式,为纯文学爱好者设宴。这里推荐的小说家,年轻而富有才华,是新文学的旗手,他们持续而毫不功利的写作,值得我们多花一点时间,也补缀、延展了我们的时间..

专访王唯铭:海派文化有三个层面,旗袍只是其中一个很小部分一直书写上海、讲述海派文化的作家王唯铭,近日推出了他的新作《蝶变上海:跌宕百年的海派叙事》(以下简称《蝶变上海》)。令人新奇的是,这样一本关于海派文化的书,王唯铭是从1860年的圆明园大火以及天津口岸、武汉口岸开始谈起的。而海派文化的代表人物,他则追溯到了明朝的徐光启。《蝶变上海》运用了大量的历史资料,以颇具文学性的语言重新梳理了海派文化的来龙去脉,其中诸多人物的命运读来令人动容。不过,对于现在我们..

骆以军:这世界,我除了作作鬼脸,扯两句屁话,就一无所有了采访骆以军是不容易的。一是“时差“,他的在线时间常是凌晨三四点,如小动物般出动,发两个可爱表情包了事。二是他太“跳”,酷爱给人看星盘、讲寿山石,再严肃的对话也被笑声和玄学淹没。三是他“人傻了”。傻是一种温和的自嘲,间带一些现实的锐利——病。骆以军身体不好,或者说,极差。从牙齿到心脏,从皮肉到神经,乃至他原本超凡的记忆力和表达能力,没有一处完好无损。如果我不认识他,会觉得始作俑者是年龄和体质,但不..