隋唐两朝逐渐形成了在当时领先世界的音乐形态——燕乐。《秦王破阵乐》和《霓裳羽衣曲》便是其中最为著名的燕乐大曲。本文经出版方授权选自《中国人的音乐》,内容较原文有删节修改。

《中国人的音乐》,田青 著,中信出版集团,2022年7月。

我们的先辈不但创造发明了众多表现力丰富、各具特色的独奏乐器,还传承并创造了众多传统深厚、丰富多彩的乐队演奏形式,我们把这些各具特色、有一定的组织体系和典型性的音乐形态架构及有严格传承的传统演奏形式称为“乐种”。

从古代到现代,乐种的概念在不断变化。比如曾侯乙墓出土的以编钟、编磬为主,加上建鼓、琴、瑟、篪、排箫等乐器组成的乐队,就是先秦盛行的“雅乐”形态。春秋之际,“礼崩乐坏”,需要大量资源,甚至造成“厚措敛乎万民”、“亏夺民衣食之财”(大量搜刮老百姓穿衣吃饭的基本生活物资),以致国库承担不起的“钟磬乐”消亡,琴、瑟、篪、箫等乐器流入民间。张骞凿空之后,大量外域乐器、乐曲流入中原,成为上至皇帝百官、下至黎民百姓共同追捧的“流行音乐”。在自信包容、海纳百川的隋唐两朝,逐渐形成了一个在当时领先世界各国的音乐形态——燕乐。

敦煌壁画《观无量寿经变》是唐朝燕乐的写照 (《中国人的音乐》内页插图)

燕乐大曲中最著名的有《秦王破阵乐》《霓裳羽衣曲》

燕乐也称“宴乐”,一般说来,泛指当时在宫廷或贵族的宴会上所演唱、演奏的音乐,其中包括独唱、独奏、合奏,大型歌舞曲及歌舞戏、杂技等。而最有影响和艺术价值的,则是被称为“大曲”的含有多种艺术形式的大型歌舞曲。大曲一般有三大段,即散板、慢板、由中板而进入急板。

燕乐所用的音调以汉民族传统的“清商乐”为主,并大量吸收了少数民族和外域的音调。隋初燕乐曾设七部乐,除“清商伎”是汉族南方地区的音乐外,大部分是少数民族或外国的音乐,比如来自西域诸国的“龟兹伎”(今新疆库车)、“安国伎”(今乌兹别克斯坦的布哈拉),还有来自古印度的“天竺伎”和来自朝鲜半岛的“高丽伎”等。

隋朝大业年间,又增设“疏勒”(今新疆疏勒)和“康国”(今乌兹别克斯坦的撒马尔罕)两部伎。唐高宗时,增设“扶南乐”(今柬埔寨)。唐太宗时,又增加“高昌乐”(今新疆吐鲁番),成为十部乐。唐玄宗时,燕乐改为以演出形式分类,即所谓“立部伎”和“坐部伎”。《新唐书·礼乐志》说:“堂下立奏,谓之立部伎;堂上坐奏,谓之坐部伎。”“坐部伎”演出人员少,但艺术水平要求高,很有“室内乐”的意思。“立部伎”演出规模较大,以气势取胜。

燕乐大曲中最著名的有《秦王破阵乐》和《霓裳羽衣曲》,前者规模宏大,声名远播域外。

《大唐大慈恩寺三藏法师传》记载,印度的戒日王曾问玄奘:“师从支那来,弟子闻彼国有秦王破阵乐歌舞之曲,未知秦王是何人?复有何功德致此称扬?”(法师从中国来,弟子听说有《秦王破阵乐》歌舞,不知秦王是什么人?又因为什么功德获得这样的赞扬?)日本遣唐使也曾将此曲带回日本,至今在日本仍保存有名为《秦王破阵乐》的五弦琵琶谱、琵琶谱、筝谱、筚篥谱、笛谱等多种乐谱。

《霓裳羽衣曲》是燕乐大曲发展到顶峰的产物,它在艺术上集中了前辈艺人的丰富经验,继承并发展了燕乐大曲成熟的表现方法,同时凝聚了包括李隆基、杨玉环在内的许多艺术家创造性的劳动。《霓裳羽衣曲》共三十六段:开始是“散序”六段,是器乐的独奏和轮奏,没有舞与歌;中间部分是“中序”十八段,开始有节奏,是抒情的慢板,舞姿轻盈,优雅如仙;最后是“破”十二段,节奏急促,终止时引一长声,袅袅而息。舞者上身饰有多彩的羽毛,下身拖着有闪光花纹的白裙,完全是“仙女”的打扮。白居易、元稹等有幸目睹此乐舞的诗人,都曾将他们的感动与深刻印象凝聚在永恒的诗句中。

燕乐是当时世界上最高水平的音乐文化之一

燕乐是大唐繁荣昌盛的象征,也是当时世界上最高水平的音乐文化,曾给朝鲜半岛、日本、东南亚诸国以深远的影响。安史之乱后,乐工星散,这些瑰丽的音乐之宝只能留存在伟大的中国诗人的记忆里。白居易的《长恨歌》和《琵琶行》、杜甫的《江南逢李龟年》不但记载了盛唐燕乐的美丽壮观给诗人心灵的震撼,也记载了燕乐衰败后诗人的唏嘘哀叹。但中国自古就有“礼失而求诸野”的说法,文化的传播也正如石落水中激起的涟漪一样,很多时候,中心已经平静无痕,而一圈圈扩散的涟漪外围却还在鲜明地涌动。

在日本,据称在唐朝传入的雅乐《兰陵王入阵曲》至今仍被日本艺术界和公众视为珍宝,是日本国粹“能”之祖。2001年,日本申报的“能”和中国昆曲一起被联合国教科文组织批准为第一批“人类非物质文化遗产代表作”。汉字“能”在日语里发音如“傩”,与中国历史悠久的“傩戏”“傩舞”一脉相承。“傩”的最大特点就是戴面具,而戴面具则是兰陵王的“原创”和“专利”。

兰陵王高长恭(541—573),本名高肃,字长恭,北齐宗室、名将,被称为中国古代“四大美男子”之一,作战勇猛无双,但因为貌美无威,所以每每上阵则戴一狰狞假面,称“代面”。唐朝流传的《兰陵王入阵曲》应是北齐将士们的创作。《资治通鉴》记载:“齐兰陵武王长恭,貌美而勇,以邙山之捷,威名大盛,武士歌之,为《兰陵王入阵曲》。”说的是兰陵王高长恭虽然长得漂亮,但非常勇猛,由于邙山战役胜利而威名远扬,战士们为了歌颂他,便创作了《兰陵王入阵曲》。

唐人段安节在其著作《乐府杂录》中说:“戏有‘代面’,始自北齐。神武帝有胆勇,善斗战,以其颜貌无威,每入阵即着面具,后乃百战百胜。”人们认为被称为“代面”的戏剧表演产生于北齐,是因为神武帝高欢虽然作战勇敢,但长相不够威武,所以打仗时戴着面具,后来百战百胜。高欢是高长恭的祖父,这祖孙俩究竟是谁因为长得太漂亮而发明了“代面”上阵已不可确考,但直到今天,日本还保留着这支乐舞。

日本的《兰陵王入阵曲》为一人独舞,表演时头戴狰狞面具,身穿红袍,腰系金带,舞姿一如日本雅乐的特点,缓慢、庄重,仪式感远胜戏剧情节,所有的戏剧冲突都被弱化,音乐同样缓慢,甚至带一点儿凄凉。在主奏乐器筚篥的带领下,唐朝广泛流行的齐鼓、羯鼓、钲、笙似乎从敦煌壁画中走了下来,让我们感到既熟悉又陌生。

泉州南音被称为中国古代音乐的“活化石”

曾经有人认为今天只有在日本才能看到唐朝的建筑,听到唐朝的声音,甚至错误地认为尺八这种乐器只有日本才有,而像敦煌壁画所绘的横抱拨弹的琵琶也只有日本才有。我劝这些朋友到泉州、厦门、台湾,甚至到东南亚的华人社区走一走,看看、听听在闽南文化圈普遍流传的一个古老、美丽的乐种——南音。

泉州南音,也称南管、弦管,是流传于以泉州为中心的闽南地区、中国台湾和南洋的一个古老乐种,被称为中国古代音乐的“活化石”。目前,大部分学者认为泉州南音与唐、宋古乐有着密切的血缘关系,是我国现存乐种中最古老且至今仍呈现活泼生机,得到闽南人普遍热爱与良好传承的传统音乐。

泉州南音能作为华夏正声流传到今天,有着特殊的原因和条件。泉州地处东南沿海,有独特的人文环境和生存条件。从晋、唐、五代至两宋,中原的皇族、士族因为逃避战乱,先后举族南移,一大部分人最终定居泉州。他们把生活中不可或缺的音乐文化也带入泉州,并逐渐流布民间,世代传衍。

中国古乐中绝大部分的物质构成和形态构成,在中原大地以至大江南北,大都只埋在五代、魏晋墓葬中的砖刻和石刻图像里。但许多人不知道的是,活生生的唐宋音乐遗响,不仅大量保存在南音曲目当中,而且,至今南音的琵琶仍然像敦煌壁画里的琵琶一样,被弹奏者横抱怀中;唐朝的洞箫传到日本被称为“尺八”,有人以为在中国已经失传了,但实际上它一直在南音中呜呜而歌;自古便出现在“执节者歌”场景中的拍板,依然在南音歌者的手中庄重地节度着音乐的轻重缓急……南音的演唱规制,南音中自成体系的工尺(chě)谱,以至一首首具体的乐曲,在一定程度上都可以作为中古音乐的历史见证。

曾经有人概括泉州南音的特点是古、多、广、强、美。其所谓古,是南音有上千年的历史;其所谓多,是南音有两千首以上的谱、散曲和套曲;其所谓广,是南音不只活跃在闽南地区,而且扩展到港澳台地区、南洋群岛以及欧美的一些地方,可以说凡操闽南方言的人群里就有它的存在;其所谓强,是南音历经无数的天灾人祸和漫长岁月的磨难,还能够顽强地存活下来;其所谓美,是南音既有如怨如慕、如泣如诉的长撩曲,又有慷慨悲歌、一唱三叹的叠拍声。琵琶大师刘德海一辈子沉浸于琵琶演奏,到晚年才偶然听到南音,他支持中国音乐学院民乐系与泉州文化部门合作,安排该校学生到泉州学习南音。在学习后的汇报演出结束时,大家请刘德海讲话,老音乐家激动得说不出话,只用尽全力喊出了一句口号:“南音万岁!”

赵朴初先生生前在泉州听过南音之后,写下这样一首诗,道尽了南音的艺术魅力和深邃内涵:

管弦和雅听南音,

唐宋渊源大可寻。

不意友声来海外,

喜逢佳节又逢亲。

我与泉州的朋友探讨过南音为什么历经千年而不衰的问题。他们认为,南音的主体部分不是里巷歌谣,也不是所谓的源自戏曲音乐,而是唐宋宫廷和教坊中的乐师、乐工的杰作。如大谱中的“四(时景)、梅(花操)、走(马)、归(巢)”和《阳关三叠》等,都是纯粹的“虚谱无词”的古曲,是非常难得的、艺术水平极高的纯器乐作品。也许它们一开始传入泉州时就已经非常成熟,因而十分凝固,所以历代弦友对待它们只能持认真保守的态度,不敢轻举妄动。有位新文艺工作者发现有首散曲中的一个词只要移动一个音位,就可使咬字发音更加明确,但立即受到多位艺师的斥责,认为“尽管说得有理,但谁敢动它?!”由此可见,南音界忠于传统、保守传统是很坚定的,因此才会历久而不变异。

另外,南音对于其爱好者来说,是深入人心的,是融化在感情深处的,是永远挥之不去的。在海外,有的地方曾长年禁止华文活动,但不少华侨仍然关起门来唱乡音。在他们心中,南音是祖宗的灵魂,是故乡的明月,是游子心中永恒的记忆。“野火烧不尽,春风吹又生”,南音是永远不可禁绝和扼杀的。

张骞带回的《摩诃兜勒》是一首什么音乐呢?

南音由“指”“谱”“曲”三大部分组成。其中的“指”也叫“指套”,是有词、有谱,注明琵琶指法的大曲。“谱”是无词而有琵琶指法的器乐演奏谱,原有十三大套,后增至十六大套。南曲十六大套“谱”,以上文提到的“四”“梅”“走”“归”四套最为著名.“曲”即散曲(亦称草曲),在南曲音乐中占有很大比重,大约有一千首。

《南海观音赞》是保存在南管指套中的一套佛曲,有词有谱,该曲唱奏时通常会加入铙钹、响钟、木鱼等法器,较异于一般南管乐曲的唱奏。此曲特别引人注目的是其使用的曲牌《照山泉·兜勒声》。“兜勒”二字始见于《晋书·乐志》:“张博望入西域,传其法于西京,惟得《摩诃兜勒》一曲。李延年因胡曲更造新声二十八解,乘舆以为武乐。”说张骞(被封为博望侯,所以被称张博望)入西域之后,曾在西京长安传授其法,只有一首乐曲《摩诃兜勒》。宫廷音乐家李延年因为这西域“胡曲”的启发创作了二十八首军乐,在车马行进时使用。

张骞出使西域共有两次。第一次在公元前138—前126年,第二次在公元前119年。张骞第一次出使西域时,历尽千辛万苦,费时十余年方归中原,去时百余人,归时只二人,又是仓促逃归,估计不可能携什么乐曲回国。第二次他只至乌孙,归时“乌孙发译道送骞,与乌孙使数十人,马数十匹,报谢”。也许他就是在这次出使归来时带回了这首乐曲?我们今天虽然已无法知道张骞是如何带回这首乐曲的,但我们知道李延年是当时最好的音乐家,一曲西域风格的《摩诃兜勒》竟让他灵感大发,在乐曲的启发下改编或重新创作了二十八首军乐,可见其艺术上的独特魅力。

那么,张骞带回的这首《摩诃兜勒》究竟是一首什么音乐呢?一种说法认为,“摩诃兜勒”是“大曲”的意思。“摩诃”在梵文中是“大”(waha)的意思,“兜勒”在蒙古文中是“曲”的意思,我们现在直译成汉语时一般连读而译成一个汉字“哆”,比如短调(包古尼哆)。埃及也把一种套曲称作“多尔”,在许多突厥—蒙古—通古斯语系里,“曲”的发音皆类似于“兜勒”。值得我们注意的是,无论是在目前的汉文音乐文献中还是在音乐中,只有南音里还保留着“兜勒”二字。

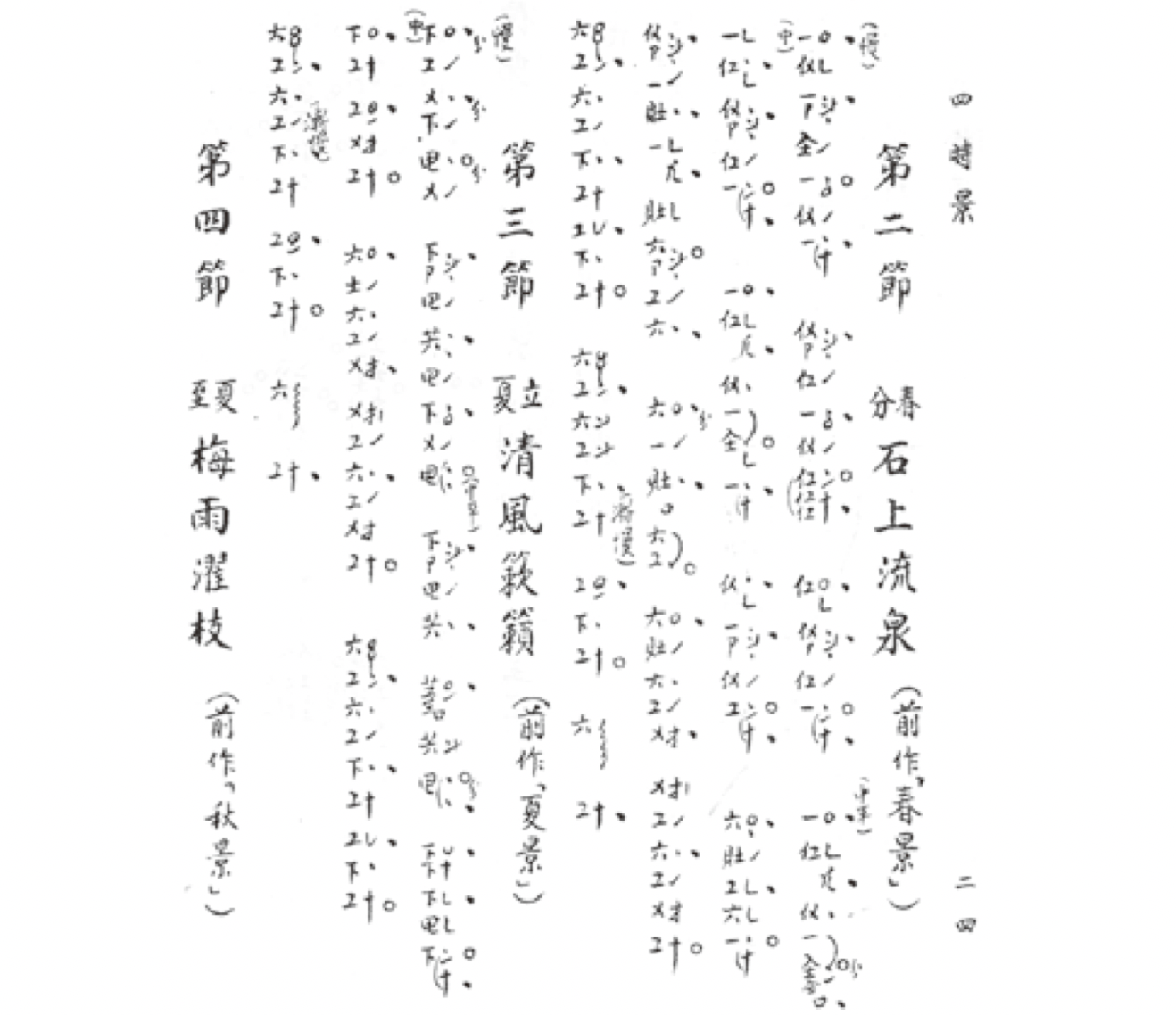

在清咸丰年间刻本《文焕堂指谱》中,许多重要的音乐历史信息和古曲的面貌被比较完好地保存了下来。例如,在其三十六套“指谱”中,有一些与唐《教坊记》中记载的唐朝曲名同名,如《舞霓裳》、《后花》等似与《霓裳羽衣曲》、《玉树后庭花》等乐曲有关。记录这些音乐的乐谱为工尺谱,是中国传统的乐谱之一,中国广大地域的许多不同乐种都在使用,尤其是北方的笙管乐,一直到今天仍然在使用。近代常见的工尺谱,一般用合、四、一、上、尺、工、凡、六、五、乙等字样作为唱名,相当于今天普遍流行的sol、la、si、do、re、mi、fa(或升fa)、sol、la、si。但南音的工尺谱与北方笙管乐使用的工尺谱不尽相同。

一般工尺谱《冀中管乐谱旧抄本》 (《中国人的音乐》内页插图)

南音的节拍称“撩拍”,以“撩”作为节奏基本单位,“拍”为拍板击节之处。在南音工尺谱中,在音符的旁边记有节拍符号,“拍”记为“o”,“撩”记为“、”。工尺谱内凡遇到“o”记号,则击“拍板”一次。南音撩拍共分六种:七撩拍、三撩拍、一二拍、叠拍、紧叠、散板。由于南音的音乐悠长细腻、节奏缓慢,所以在把南音工尺谱译为现代通用的五线谱或简谱时,常常不以常用的四分音符为一拍,而以二分音符为一拍。七撩拍即七撩加上一拍,共八撩,相当于8/2拍,如果用四分音符为一拍,那么一小节则有16拍,即16/4拍。以此类推,三撩拍为4/2拍,一二拍为2/2拍,叠拍为1/2拍,紧叠为1/4拍。

南音工尺谱 (《中国人的音乐》内页插图)

南音的七撩拍可能是世界上最慢、最绵长的音乐了!南音“指套”里有一曲《一纸相思》就是七撩拍。开始的七个字“一纸相思写不尽”竟然要唱整整九分钟!这七个字,是柔肠百转、哀婉入神的七个字!这九分钟,是跌宕起伏、回肠荡气的九分钟!中国传统音乐体现的是一种线性思维,但这条旋律线不是一条直线,也不像现代的摇滚或进行曲那样充满直上直下、棱角分明的“硬”曲线,而是像漓江两岸起伏有致的层峦叠嶂在碧绿清澈的水面画出的那道山影一样,悠游和缓、浑然天成,耐看、耐听、耐人寻味,充满禅意。

中国美学中最有代表性的一个字是“韵”,这个显而易见来自音乐的字所包含的千百种只可意会、不可言传的感觉,其实是中国人在千百年漫长而细致的审美活动中逐渐形成的,它隐含在我们每一个炎黄子孙的血液中,是我们精神的基因,牢固而鲜明,代代相传。假如说汉字书法是线性思维在空间中付诸视觉的极度彰显,那么,中国传统音乐的旋律,则是线性思维在时间里付诸听觉的尽情展现。我们欣赏怀素的《自叙帖》,那飞扬灵动、迤逦周折、充盈着豪情与洒脱的线条让我们感受到扑面而来的氤氲之“气”;同样,我们在聆听南音时,那婉转婀娜、流觞曲水般清丽淡雅的天籁之声,则让我们充分体悟到“韵”的滋味。

南音演唱,中国台湾“汉唐乐府”供图。(《中国人的音乐》内页插图)

在现代社会,尤其是在城市中,生活节奏之快常常令人有急迫紧张之感,甚至引发越来越多的“焦虑症”和“城市病”。当许多青年人为了缓和或暂时逃避紧张仄迫的生活而到处参加“瑜伽班”“灵修班”的时候,我建议你不如去听听南音。你一定会在南音中重新体会到一些久已忘却的感受,你会在南音里体会到什么叫“优雅”,什么叫“婉约”,什么叫“韵致”,什么叫“冲素简淡”,什么叫“一声来耳里,万事离心中”!

注:标题为编者所加;文中所用插图均来自《中国人的音乐》。

原文作者/田青

摘编/安也

,敦煌明星大侦探3 壁画里的“燕乐”,曾处于世界艺术之巅相关:

研究发现62种“长新冠”症状 包括脱发、性欲降低等访问:阿里云服务器精选特惠:1核1G云服务器低至0.9元/月 长新冠(long COVID)的临床定义为“Covid-19的急性后遗症”(PASC),但是这个定义是比较模糊的。例如,世界卫生组织(WHO)将其认定为在首次感染新冠 12 周之后依然存在的 COVID-19 症状;而美国疾病控制与预防中心(CDC)则是认定为新冠症状持续 4 周时间。CDC 还列出了符合长新冠的大约 20 个症状。这项新..

《乌江引》: 向隐秘而伟大的沉默的革命英雄致敬在中国人民解放军建军95周年节庆前夕,由人民文学出版社主办的《乌江引》新书分享会在PAGE ONE(北京坊店)举办。与会嘉宾有著名文学评论家、中国当代文学研究会副会长贺绍俊,资深军事情报专家、电影《战狼2》原型人物王粤,青年文学评论家、中国作协军事文学委员会委员傅逸尘,戏剧及影视演员吴恩璇以及《乌江引》作者庞贝,分享会由该书责任编辑付如初主持。长篇小说《乌江引》自今年三月上市以来,获得了专家、读者的一致好..

阿斯:C罗原本不是首发,他最后时刻决定可以上场今天凌晨,曼联在热身赛中1-1战平巴列卡诺,C罗首发出战踢了半场被换下,《阿斯报》称,C罗原本并不是首发,但他在赛前告诉了球队自己要上场。本场比赛,C罗首发出战但没有进球,下半场他被小将阿马德-迪亚洛换下,后者接着为红魔进球,最终曼联1-1战平对手。《阿斯报》透露,曼联原本没打算让C罗在本场比赛中首发,但赛前C罗告诉曼联教练组称自己可以上场,这改变了滕哈赫的作战计划,最终他得到了首发机会。据报道,在被换下后..

今天,三位美国总统同时悼念一位黑人运动员先驱北京时间8月1日凌晨,北京时间8月1日凌晨,NBA传奇球星、手握11枚总冠军戒指的比尔-拉塞尔去世,享年88岁。这则悲伤的消息迅速引爆美国社会,因为他的伟大之处不仅是美国体育历史上最伟大的赢家,更在于他对于人权方面的贡献:史上第一套有三名黑人首发登场的大学首发阵容,拉塞尔为其中之一(1954年)2.在1961年,当凯尔特人阵中的黑人球员在一家旅馆拒绝被接待之后,拉塞尔引领了一场罢工来捍卫黑人主权(看过电影《绿皮书》的..

来中国一个月就想走的韩国铁帅,却执教了15年中超新赛季开始前的备战期里,一个熟悉的名字回到中国球迷的视野——李章洙执教深圳队。这是他执教的第7支中国球队。对于再次来到中国执教,李章洙的太太十分不理解,甚至有些指责他说:“都这个年纪了,又不是让你出去赚钱的,在家里边看看孙子孙女多好。”李章洙觉得如果错过了,可能就再也没有这样的机会,但孙子和孙女可以过一段时间再看。他还是割舍不掉做了一辈子的足球。对于即将年满66岁的李章洙来说,深圳队大概率是他..

完成一脚漂亮的凌空抽射需要注意什么?(动图演示)由于射门时间的紧迫,机会往往在一念之间,在皮球还未落地之际选择凌空抽射便是最好的选择。凌空抽射对于时机和脚法的掌握要求非常高,成功率也不算大,但如果成功一次便极有可能成为一脚世界波。正前方的凌空抽射,触球部位在正脚背处。射门时,预判皮球落下时机,选好站位,身体稍微往支撑脚倾斜,大腿略微抬高,小腿绷紧伸直,瞄准皮球发力抽射,使皮球有一个向上和向前飞行的力。整个动作要求连贯果断,抓准时机,控制发力。..

赵孟頫逝世700周年一位绝世全才的喑哑与呼啸1322年7月30日,宋太祖十一世孙赵孟頫病逝于吴兴(今浙江湖州)。据说,逝世之日,他仍观书作字,谈笑如常,至黄昏,悄然而逝。在他身后,留下了回荡中国艺术史长达700年的訇訇余响。然而,正所谓“如鱼饮水,冷暖自知”。由于赵孟頫不为士大夫所容的贰臣之举,无论是其身前还是后世,围绕着他的巨大争议一直不绝于耳,以至于这位擅画工书、懂经济、通佛志、嗜篆刻、明音律、冠文章、善鉴定的绝世全才,在无数光环和掌声的背后,..

记忆里的街边小摊,如今都怎么样了也许我们每个人的记忆当中,都或多或少留存有这样的画面:画面里,有走街串巷的手艺人、街头巷尾的小摊贩、驻足交流的人群……嘴馋的小孩,甚至会蹲坐在家门口,一旦某个熟悉的吆喝声如期而至,他便高兴地冲出家门,顺着声音去寻找好吃的东西。如今,这种场景正在从我们的生活中渐渐淡去。随着时代的发展,传统的小摊贩们或改头换面,或“退隐”到了不为人知的角落里,都市的扩张渐渐改变了我们的生活样态。那些曾经在街边常见的..

吹糖人儿,耍毛猴儿,老北京的小玩意儿“味儿”这个字,添上了儿化韵,便不仅仅是香辣咸甜的味道之意,更有一种风格,一种气质,一种人文韵味。所谓“京味儿”,正是北京这座城市独有的城市气质与人文韵味。豆汁、麻豆腐、熬白菜,这是京味儿;四合院、大杂院、黄狗水缸胖丫头,这也是京味儿。估衣街的叫卖声声入耳,胡同里抖空竹的嗡嗡声直上天际,悠长绵远,不是京味儿又是什么呢?京味儿固然发端于传统,但京味儿绝不等于怀旧。时代有殊异,风俗有变革。京味儿文化..

关于精神内耗,梭罗早就开出了药方最近,短视频《回村三天,二舅治好了我的精神内耗》火遍全网,关于当代人精神内耗的解药为何,有人专注于讨论“二舅”的庄敬自强,也有人特别注意到故事的背景板——山村。回到山村去,似乎带有着某种暗示。回到山村,回归自然,在我们心目中仿佛是一种解决现代精神困境的诗意的选择。然而,就像视频创作者也仅仅是“回村三天”,在现实的选择中,我们往往并不会在“山村”逗留太久,一转身,大部分人还是会投入到滚滚红尘中。但..