以自然、休闲、轻松为特点的自然主义风格,一般被认为出现于19世纪末英国工艺美术运动时期。但在18世纪,可能受到欧洲绘画影响的中国绘画产生了一个自然主义风格的分支,直接模仿自然,描绘自然。但该分支最终却没能带来新的艺术风格,这到底是为什么呢?

原文作者 | 奥斯卡·明斯特伯格

![下文经出版社授权,摘编自《中西艺术交流3000年》,[德]奥斯卡·明斯特伯格 著,蒋洲骅 译,中国画报出版社2022年6月版。](https://x0.ifengimg.com/ucms/2022_30/4997139185BD378894E8DF49A979E90FBB51F737_size118_w800_h800.png)

下文经出版社授权,摘编自《中西艺术交流3000年》,[德]奥斯卡·明斯特伯格 著,蒋洲骅 译,中国画报出版社2022年6月版。

署名沈南苹的画作

展现出中国绘画中全新的部分

18世纪,中国的绘画也许是受到欧洲绘画的影响,产生了一个自然主义风格的分支。人们仍然秉持着装饰画的风格,绘画技巧和绘画方式都延续着传统的风格,但人们开始摆脱绘本的影响,直接模仿自然,描绘自然。这个时期从传统中部分地解放,以及对自然的研究,导致原本在绘画书本中不常出现的禽鸟走兽受到画家的格外青睐,他们在野外的自然中仔细观察,将它们的各种姿态与动作描绘出来。

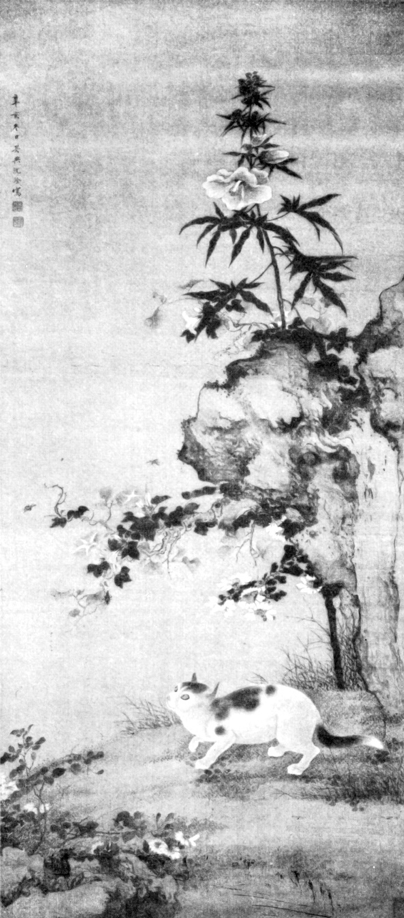

日本藏有大量沈南苹的画作。这位画家在中国本土寂寂无名,本业是商人,自1731年起在日本长崎旅居了三年。刚到日本,他就画出了这幅狸奴图,因为画上的落款是1731年。沈南苹在落款中自称“浙江吴兴沈铨”,南苹是他的字。据传当时许多人向他求画,同时有许多学子拜在他的门下,可以说他在日本收入颇丰。在返回中国之前,他将自己的财产分给了日本的穷人,这才起程。

狸奴图,1731年。《中西艺术交流3000年》内页插图。

他的作品在日本极受追捧,也对日本18世纪中期之后的艺术发展造成了很大影响。当然正如我们一再看到的,日本人对艺术的判断也不总是值得参考。安德森认为,沈南苹只是一个模仿中国古代杰作的出色的模仿家。但是他的画作带有自然主义的色彩,与17世纪时的绘画风格区别明显。

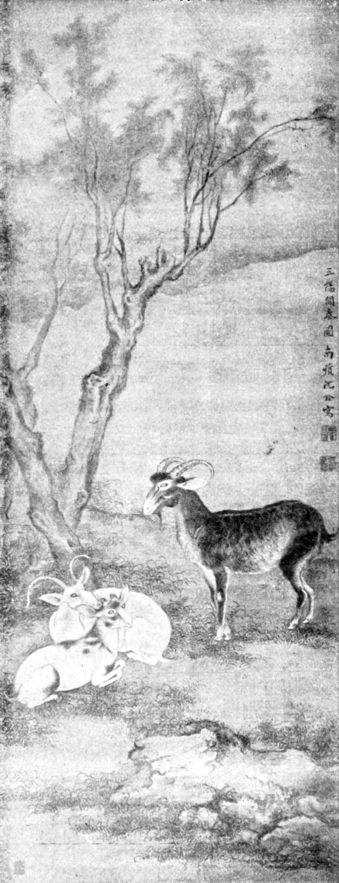

署名沈南苹的画作题材多样,基本不可能全部出于同一位画家之手。其中大部分作品主题相似,立意简约,其余也有一些装饰画风格的复杂构图作品。许多作品极为生动,画法与欧洲的相近,而有一些又是因循传统画法创作的。无论这些画的作者是谁,是原作还是摹本,都展现出中国绘画中全新的部分。

《中西艺术交流3000年》内页插图。

比如画作中轻巧匍匐前进的猫,画家在它上方设计了一丛花,完全是出于构图的装饰性考虑。而其他画作中描绘了野外树下的山羊、野马和野兔,它们都仿佛被定格在某个瞬间,画家观察仔细,动物神形毕肖,画法接近欧洲绘画的风格。地平线退到了更为次要的位置,在许多画作的背景中都不再出现,或是仅用一些渲染来体现,几乎无法看到明晰的线条。画面中虬结多节的树干和风景的意象大多来自更早期的绘画流派,但悠闲的山羊及互相嗅探的野马,包括梅树下乖顺的野兔都十分写实,让人几乎忘记它们是中国画中的形象。这些形象在绘本中并未出现过,因此它们不是来自更早时期的绘画素材库,而是直接来自对草地和树林的直接观察。

《中西艺术交流3000年》内页插图。

这些自然主义风格绘画

仍属于纯粹的中国画

但从绘画的手法来看,这些画作还是属于纯粹的中国画,新的内容仍然装在旧的框架之中。笔触柔和圆滑;马背上呈现出反光,通过野兔身上的光影能够明确地判断出光照的方向。这些画作中我认为最出色的是野兔图,其他的动物虽然姿态也十分写实,但仍然稍显做作,在画工上也有些粗糙。马腿伸得笔直,显得格外僵硬,野鹿则像木雕一般毫无生机。但这些作品在构图和设色方面很见匠心。看看野兔图中的树干与其他画作中的树有多大的区别!很难相信他们出自同一位画家之手。

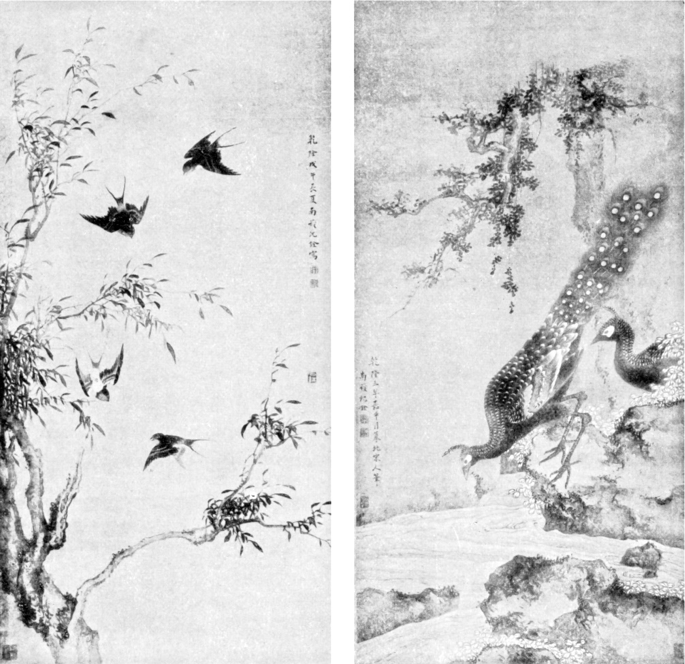

一面屏风上的孔雀和燕子展现出传统中国画的装饰风格,画面中细节丰富,是一件品位优雅的手工艺品。但仔细观察就会发现燕子似乎没有灵魂和生气,孔雀也像是填充的动物标本。描绘更为细腻,但同样是遵循中国古代绘画风格的一幅图中,植物要比动物画得更加成功。其他屏风上也有一些装饰性很强的花鸟图案。在我看来,这几幅画中的花茎在造型上要比动物更加奔放,更富技巧,在画工上也要出色许多。茂盛的花丛透露出几分生机,十分引人注目。

《中西艺术交流3000年》内页插图。

从所有署名沈南苹的画作综合来看,他虽然算不上大家,但可以说是一位风格十分亲切的画家。我认为这个流派最重要的特点表现在敢于打破传统的神话,丰富了绘画的描述对象。这种绘画并不在于其恢宏或深刻,而在于带来了新鲜和多样性,以免艺术走向完全的僵化。当然,这种风格并非由沈南苹首创,但是他将其带到了日本,并流传下许多供我们参考的画作。

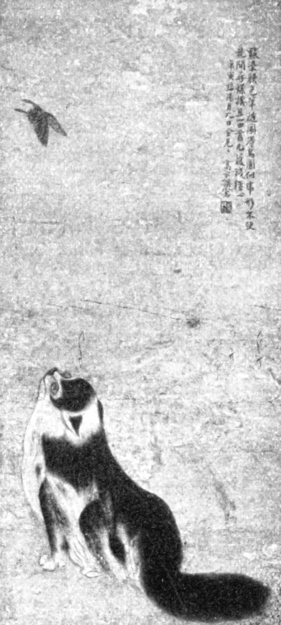

另有一幅描绘的是盯着蝴蝶的猫咪。画上的题字映衬着猫咪柔软的深色毛皮,巧妙地构成了画面的平衡。当然这幅画没有背景的描绘,也缺乏气韵,可以说是动物世界中的风俗画。还有一幅极为古怪有趣的作品,上面先是有一个印章图案,旁边围绕着一群苍蝇。画面中这群微小的动物分布得相当巧妙,瞬间的姿态也抓得很准,但整体来看这更像是一个戏谑的玩笑之作,而非一幅严肃的画作。日本人将这种形象仔细地在铜器和漆器上还原了出来,这幅画作也有可能是出自日本人之手。

《中西艺术交流3000年》内页插图。

在清代,有成千上万张画作是在模仿以前的绘画风格和运笔技巧,也有一些画作是画家基于这些元素重新构图组合,创作出的新作品。但这些画作大多既无内在精神,也无磅礴气势,是艺术化的技巧,而非艺术本身。人们也会着重训练水墨速写,专门写生植物的枝叶,植物画旁边的题字解释了技巧的要点。在这幅写生中,画家追求尽可能真切地直接模仿自然,因而作品暴露出其技巧的短板,并显得有些纷乱。水墨写生仍然属于水墨画的一个分支,同时也属于对造型和构图加强把握的练习。这是一种更为古朴的模仿方式,完全没有象征意义或诗意情怀等方面的内在精神。

与之相比,艺术到了近代又展现出某种程度上的复兴。我们能清楚地看到画家通过这些笔触柔和、色调清澈的画作正在努力表达某种象征性的情绪。首先,画作的布局就极富品位。

《中西艺术交流3000年》内页插图。

欧洲常见的人物肖像

在中国从未被视作高雅艺术

自汉代起,这片土地就已经兴起风潮——在纪念堂中悬挂已逝祖先的画像。这一习俗一直流传到了近代。在庄严的殡葬仪式中,逝者画像会被放在轿子中与队伍随行,之后则被挂到祠堂中。

很奇怪的是,欧洲常见的贴近真实的人物肖像在中国从未被视作一种高雅艺术。这应该与中国人的宗教观念有关:个人的意义要小于集体的意义;生者的意义要小于死者的意义。人们居住在容易腐烂倒塌的木结构房屋中,但却给逝者修建坚固的陵墓,即使是盗墓者也很难掘动。人们认为身体只是盛放灵魂的容器,而灵魂才更值得通过比喻或象征的手法被描画下来。

与祖先崇拜有关的一切都有严格的传统规定,他们的画像也不例外。两千年前的汉代英灵也许就是通过这种方式在今天仍能焕发出光彩。我们在前文中讨论过汉朝受到了古罗马的影响:在希腊科普特人的墓穴中的木乃伊棺木上就有罗马帝国时期的画像,它们数量众多,保存完好,流传至今。这些古罗马时期的画像中人物都以正面出现,眼神直直地望向画面以外,直视观画者的眼睛。中国的祖先肖像也会采用相同的头部姿势。

画这些肖像的目的就是要尽可能地表现逝者的美丽与高贵,因此画中人通常会穿整套官服或是其他华服,并以稍显僵硬的姿势展现他们的礼仪。只要面部显出一丝不庄重或不严肃,姿势稍稍有所放松,这幅肖像就会被认为是背离了画中人高贵的身份;与此相应的,画中人物基本都坐在王座一般的椅子上,椅子上面还要铺上华贵的绸缎。因此,这些肖像画对研究布艺纹样来说有相当的价值,但就目前我们看到的画作来看,它们本身所蕴含的艺术价值实际上似乎是很有限的。

我们看到的两幅肖像画颜色活泼丰富,一切看上去都精细而又可爱,但它们没有展现出任何能够构成真挚的绘画艺术的东西。

《中西艺术交流3000年》内页插图。

近代对罗汉的塑造

多了一分现实主义的色彩

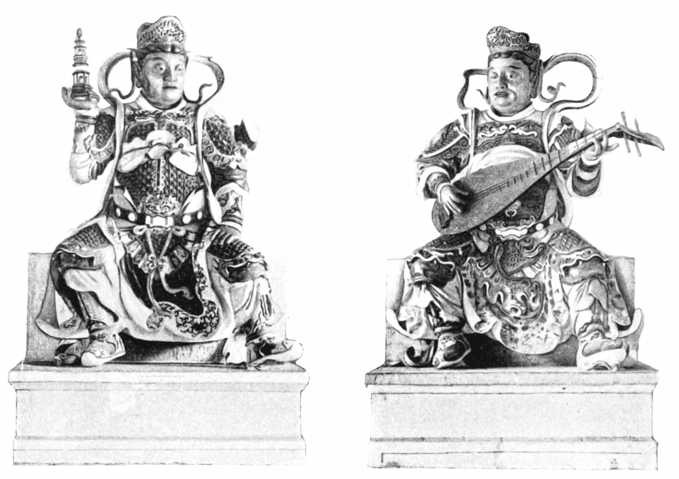

雕塑的发展过程与绘画十分相似。旧的造型不断流传下来,僵化成了传统。人们不再强调精神层面的表现,而是脸谱化地塑造人物。我们所看到的两座雕像从衣物的褶裥和人物的姿势来看都展现出雕塑家相当精湛的技巧。但它们显然无法让人屏气凝神地注视或是平静地感受慈爱的关怀。它们只是一种信仰的表现形式,当然在这样毫无思想的程式化造型下也许信仰本身也会消失飞走吧。

《中西艺术交流3000年》内页插图。

随着道教的发展以及其他宗教的传播,人们开始举行越来越多的迷信活动,于是不断有新的神被创造出来。我们在这里看到的几座笨拙怪诞的海神像令人想起唐代的门神像。翩跹飞舞的飘带不仅象征着他们的神风,同时还表现出海风吹拂的效果。道教最初并没有对神的描绘,它最早只是纯粹的理论观点和思想,因此并没有实际的历史背景支撑。但这些哲学用语对大众来说过于深刻,很难理解,因此在传播教义的过程中就不断被添加一些通俗的元素。老子充满神秘主义气息的哲学理论就这么通过玄幻的故事和思想被扭曲了,最终成为了空洞的仪式的集合。

《中西艺术交流3000年》内页插图。

为了给百姓塑造神的形象来参拜,人们一般都会在佛教绘画中找寻灵感,然后改变一点外在的细节,这样就创造出了保护海员的神仙。这些人物形象根本没有任何艺术价值,但从造型来看还是十分有趣的。他们怪异的脸与日本的面具有异曲同工的意味,同时也说明后者就是从中国的造型中脱胎而来的。

近代对罗汉的塑造更多了一分现实主义的色彩。人物的衣物褶裥显然经过了仔细的观察,脸部表情也各具特色,特别是图中左边那位戴着尖顶帽的罗汉,正仰头向上看去,姿态极为生动。接下来的两尊门神像也展现出雕刻师在把握表情与姿态上的技术,但从细节上过于烦琐的刻画以及有失灵巧的飘带和衣物来看,雕刻师也只是手工艺人的水平。将这样模式化的雕塑作品与尽显高贵气质的唐代木雕或磅礴大气的石雕放在一起比较,其差距就不言自明了,我们可以清楚地看到古代的精神内核是如何慢慢地消失,最后只有僵化的外在形式得以保留。

《中西艺术交流3000年》内页插图。

藏传佛教中的“绿度母”是松赞干布的妻子文成公主的化身,松赞干布另一位妻子的化身被称为“白度母”。为了彰显她的神力,人们在她的双手、双脚和额头处各画了一只眼睛,额头处的眼睛则表示她有预言的能力。这幅作品画风简朴自然,风格典型。藏传佛教相关的人物画像要以数百万计,所用材料各式各样,大小规格也各不相同。其中格外漂亮的是一些比手掌还小的陶板上的浮雕。这些小巧的雕刻展现出明代的风格,饰物和法器上的细节都展现得淋漓尽致。

《中西艺术交流3000年》内页插图。

自清朝开始,绘画艺术的僵化现象进一步加剧。画家按照旧时的方法,以精湛的画艺创作出复杂的构图。18世纪时产生了自然主义的绘画 ,从传统绘画较为狭窄的取材范围内跳脱出来,涉及了更广的题材,但无力做出真正伟大的艺术革新。这些绘画归根到底仍然是一些清新可爱,但没有深层意义的装饰艺术。

从许多角度都可以看到欧洲艺术带来的变革。但祈祷形式的改变并没有创造出新的信仰,绘画技艺的引入也没有带来新的艺术风格。全新的艺术风格不可能通过引入新形式和新技巧创造出来,只能通过由内而外的思想改革来实现。

![本文选自《中西艺术交流3000年》,较原文略有删节修改,小标题为编者所加,非原文所有。文中所用插图均来自该书。已获得出版社授权刊发。原文作者:[德]奥斯卡·明斯特伯格;摘编:安也;编辑:李永博;导语校对:卢茜。](https://x0.ifengimg.com/ucms/2022_30/1E29CC0E90E3717EDB35B6264B91FB8561C71FD0_size2_w22_h10.gif)

本文选自《中西艺术交流3000年》,较原文略有删节修改,小标题为编者所加,非原文所有。文中所用插图均来自该书。已获得出版社授权刊发。原文作者:[德]奥斯卡·明斯特伯格;摘编:安也;编辑:李永博;导语校对:卢茜。

,18世纪中国绘画曾出现的南史 自然主义风格,为何没能带来艺术革新?相关:

《宇宙重建了自身》:程一身的佩索阿对于佩索阿这位葡萄牙诗人,我一直存有一种难以言说的茫然感。作为一个分裂为众多异名的作者,他似乎缺少某种能够让人迅速亲近(抑或反对)的主体性,而众多关于佩索阿的介绍文章都在反复谈论(或难以避免谈论)同一件事,即他的异名写作。佩索阿一生没有多少恋爱经历,但他的众多异名就如同众多绯闻,在我的印象里,他仿佛一个绯闻缠身的演员,谈论他就意味着谈论那些绯闻而非作品,这反过来也很容易使人无法去认真对待他的作品..

分娩中的女性:我不是我,我是疼痛生育,是大部分女性都会面临的重大课题。在《生生之门》中,叶浅韵经由生育经验,写下了女人们共通的悲欢:“我拼尽了全力。我感觉下身被某种器物剪开……更大更深的疼痛又一波波席卷过来。我觉得我就要死了……”但是,一切的疼痛又因为孩子的到来而慢慢消散。“陪伴一个孩子长大的过程是艰辛的,有趣的,当看着他少年英姿,阳光清朗地向我奔来时,我忘记一切疲惫和劳累。”与此同时,生育又不仅仅是生育本身。政策的变动带来了..

《记忆之城》:旧生活从未消失,只是藏得更深初读《记忆之城》的感受是,袁凌终于开始写自己了。这位以非虚构见长的作家,笔下有贫困的农民、城市里打零工的人和受害的女孩,自我却几乎是透明的。托起他者的苦难不是与生俱来的能力,一个人必须把自己折叠起来,克制情感的体验、情绪和观念,才能充当冷静的讲述者。每当想到这些,我便为他的小说读者远不如非虚构的多而感到遗憾,因为相比后者,私人的创作可以承载更多隐秘的真相,以及他如何成为他的证明。至于“记忆之城”..

社交太可怕了吧 | 社恐作家们的自白在今天,“社交恐惧”是一个热词,用于形容一种不愿、不擅长与他人打交道的状态。说是恐惧未免有一些夸张,有一些简单,其实与社交保持距离的原因大多是复杂而深刻的,一个词怎么可能涵盖。我们精选了几位所谓的“社恐”作家的自白,哪一位的描述最符合你的心境呢?欢迎大胆地留言与大家分享。残雪一般来说,害羞内向的孩子往往自我意识较强。小时候我很怕见生人,如果父母向客人介绍我,我总是满脸通红,恨不得立即跑开。到外面..

余华、俞敏洪对谈《兄弟》:两个时代的参与者《兄弟》是余华写于16年前的作品,讲述了两个时代下一对性格迥异的兄弟的故事,他们的命运和这两个时代一样天翻地覆。 余华曾说:“伟大的作家都是这样,哪里有障碍,自己的叙述就往哪里去,而且总是热衷于寻找最大的障碍,然后用最有力的方式去克服它们,叙述的力量就是这样爆发出来的。当时我就想,什么时候我也能这样有力地去叙述故事?我觉得《兄弟》的写作让我看到了这样的希望。”今年7月,新经典推出了新版《兄弟》,将..

海星、海马、海豹……:喂,我们有话对你说呢夏天,是一个适合去海边的季节。从陆地上看,大海只是波动的平面,然而事实上,海洋中居住着我们这个世界75%以上的生物。它们中的一些,如海豹、海獭,是我们熟悉的“毛茸茸的小家伙”。而另一些,像是海绵、海葵,却拥有着挑战我们想象力的形态和生活。试想一下,当它们与我们一一相见,在试图进行自我介绍的时候,它们都会说些什么?下文中,你将听到它们的“心声”。在海洋生物学家理查德·哈林顿看来,我们应该多花点儿时间..

鲁西奇、罗新谈秦吏“喜”与他的世界鲁西奇(右)、罗新(章静绘)武汉大学历史学院的鲁西奇教授长期从事历史地理与中国古代史研究。他最新出版的《喜:一个秦吏和他的世界》将目光投向了睡虎地十一号秦墓的主人,秦朝的一名小吏,喜。秦的社会结构、权力结构这些宏大面相,都以一种结构化的分析与写作方式,在喜的个体生命历程中得以呈现。北京大学历史学系的罗新教授与鲁西奇教授做了一次关于《喜》的对谈,《上海书评》选取部分内容以飨读者。《喜: 一个秦吏和..

我想住回四合院,那里有我熟悉的大娘婶子,知了大黄“味儿”这个字,添上了儿化韵,便不仅仅是香辣咸甜的味道之意,更有一种风格,一种气质,一种人文韵味。所谓“京味儿”,正是北京这座城市独有的城市气质与人文韵味。豆汁、麻豆腐、熬白菜,这是京味儿;四合院、大杂院、黄狗水缸胖丫头,这也是京味儿。估衣街的叫卖声声入耳,胡同里抖空竹的嗡嗡声直上天际,悠长绵远,不是京味儿又是什么呢?京味儿固然发端于传统,但京味儿绝不等于怀旧。时代有殊异,风俗有变革。京味儿文化..

传染病的减少,与人类社会发展之间存在怎样的悖论?随着新冠疫情在全球的肆虐,近年来也有不少有关传染病的书籍出版,包括《传染病与人类历史》等作品都曾提到一个问题:不同年代的瘟疫给人们的健康带来了极大的威胁,但却间接刺激了人类经济社会的发展。这提示我们注意瘟疫问题的复杂性。美国对外关系委员会全球卫生计划主任托马斯·博伊基在新书《瘟疫与发展的悖论》中,则提出了另一个值得深思的悖论:人类传染病防治能力的不断提升固然是好事,但它有可能带来哪些发展上的风险..

乔伊斯在《泽诺的意识》中看到了一种新的英雄主义乔伊斯和斯韦沃的生活和作品相互重叠,在相互学习和影响对方作品的同时,也相互借鉴对方的生活经验。我们可以有把握地说,如果乔伊斯和斯韦沃没有相遇,他们的生活和文学创作的发展将会完全不同。关注这两位举足轻重的艺术家的生活和写作重叠之处的研究有许多。而我的目的是着眼于他们友谊的交集,以及浪迹于斯韦沃家乡的里雅斯特(Trieste)时,斯韦沃的现实生活。乔伊斯和斯韦沃我想强调乔伊斯创作利奥波德·布鲁姆的非凡创作..