初读《记忆之城》的感受是,袁凌终于开始写自己了。这位以非虚构见长的作家,笔下有贫困的农民、城市里打零工的人和受害的女孩,自我却几乎是透明的。托起他者的苦难不是与生俱来的能力,一个人必须把自己折叠起来,克制情感的体验、情绪和观念,才能充当冷静的讲述者。每当想到这些,我便为他的小说读者远不如非虚构的多而感到遗憾,因为相比后者,私人的创作可以承载更多隐秘的真相,以及他如何成为他的证明。

至于“记忆之城”,它并非地理或精神意义上的故乡,而是一个短暂停留过的城市,也是他记者职业生涯开始的地方。那时候,他尚处于一个微观的世界,有志趣相投的好友、学生时代携手的爱人和跑街时认识的“同类”。那时候,青春的躁动能扛住所有的捶打,拉近人与人之间的心理距离,也岔开了他们的关系和命运走向。而城市天翻地覆的变化,与他们有千丝万缕的联系。

撰文 | 渡水崖

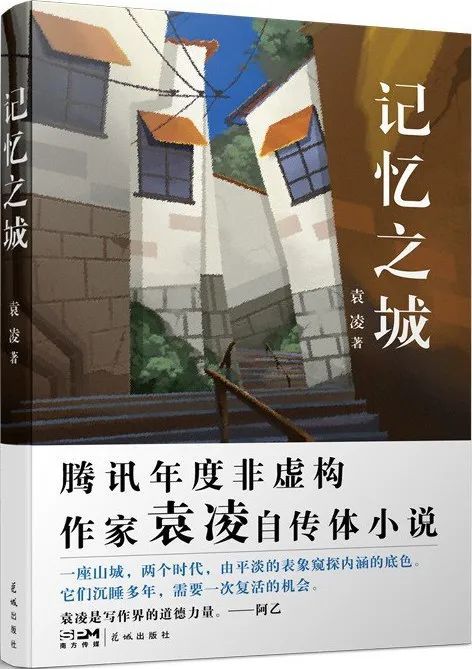

《记忆之城》,袁凌著,花城出版社,2022年3月。

爱与哲学,

文艺青年的生命课题

《记忆之城》的主人公姓冉。书中没有他的全名,也没有刻意描述他的样貌,取而代之的是赋予了他一些都市畸零人的特质:人到中年,漂泊无依,事业无成,踟蹰不前时,在内心的指引下,开启了一场时隔十八年的故地重游。大学毕业那年,他为鱼城有“大城市、大农村”的生活层次感所吸引,来到当地一家报社当记者,顺便把户口挂靠在这里,直到这次回来办理迁户手续,才发现身份证上的地址根本不存在,一如自己在世上的位置。

这种抽离感和萧索,是小说的底色,关乎对现状的不满与珍贵之物的失去,乃至找回的希望的渺茫。这次回来,冉记者与故友、前同事陈天见面,得知了另一位旧识小芹跳江自杀的消息。同为失意者,小芹的选择太过决绝,以至于他不得不猜测背后另有隐情的可能性。带着对她生命轨迹的好奇,抑或是对自我出路的追寻,他重返昔日流连的场所,与打过交道的人们一一见面。最终未寻得答案,反而牵扯出更多现实的困顿。无论过去还是现在,生活的质地一直是粗粝的,无处容身的冉记者和彻底放逐了自己的小芹,是一群人的缩影。

许是受职业影响,冉记者对身边人的社会身份始终保持敏感,且有意识地与权力上位者划清界限。与此同时,他也不失悲哀地发现,“人生的阶梯”是无法任人上下流动的——自己和陈天站在中间,上一层有报社编委吴海子、大学教授琉璃,下一层是印刷厂女工小芹、棒棒军邓要发,“我们和两边的人都是好朋友,可是他们之间没有联系——他们隔了两层阶梯”。

作为连接两边的“介质”,陈天是被写在扉页上的真正的主人公。他年长冉记者几岁,因而在代际的交流中扮演了一个亦师亦友的角色。作为知识分子,他对哲学的痴迷让他从文艺圈子中脱颖而出,却无法为他在外部世界占得一席之地。作为男人,他渴望一种相互认同的亲密关系,但会在对方强大之时显出自尊的受损。心飘到云朵上,眼睛仍看向地面,是两位男主角共同选择的生活方式。陈天采访在房间里堆满骨头的老奶奶,一心想赡养她、照顾她的晚年,冉记者过去暗恋小芹时,跑到车间里看她工作,数她手上的茧……这些细腻和柔软的瞬间,打破了文学中固有的男性向视角。遗憾的是,他们的“向下兼容”没能补偿自我身份认同的缺失,不落俗套的爱和超越性的精神追求,还是坠入了价值虚空的陷阱。

相比于男人,袁凌对女性形象的刻画偏向传统。一方面,底层女性都有温柔、勤劳、善良等美好的品质,这大概与作家对母系族谱的启蒙记忆有关。另一方面,知识女性与男性有智识上的对等和情感上的片刻温存,最终却无一例外地与他们割席,抑或被一股世俗的力量拽走,不免有些刻板化。最让人印象深刻的是小絮,她把自己从西北小镇连根拔起,定居美国后种了一大片属于自己的苦麻菜,颇有娜拉出走的壮烈。而这个从来没有表达过什么惊天动地的想法的女孩,在生发出前所未有的勇气过后,依然归于平和,又是比小说中的娜拉更贴近真实的存在。

故事的一半在讲爱欲,另一半在讲死亡。除了小芹,两人还有一位已故的朋友,沈文明,他是在公开演说时突发脑溢血病逝的。在他留下的哲学遗稿里,写着对死亡的另一种定义——世上大部分人都是“自杀未遂”,他们内心的部分死去与死亡本身有同等的重量。爱与哲学,带他们走入超越世俗的世界,却没有给出安身立命的办法。那些因为投入其中而不够社会化、失败的种种表现,与其说是理想败给现实的投射,不如说是对每个人都有过的纯良本性的提纯,以及对那些已经死去的部分的祭奠。

尽管袁凌的小说立于都市,私以为仍然是乡土文学的底子。只是传统的主角会凭借知识和向上的力量走出“平凡的世界”,而无根的一代,被现实挫伤身体、损耗精神后,不再向上走。这可能是一种新文学的征象。如今,很多青年文学作品中都有一个主动离开大都市、退回小地方思考生活其他可能性的角色,袁凌的创作相当于将他们放在了更长的时间尺度上,催熟为中年人。彼时,乡野已经从土地上消失,楼宇属于站在更上一层阶梯的人,自己拥有的不过是介于两者之间的、一个精神意义上的“城中村”。到那时,生活的可能性又该从何而来呢?

十八梯棚户区,袁凌供图。

网红化,

是城市褪色的开始

袁凌有自己的文学观,他的创作基于生存经验,而非想象力,因而《记忆之城》中发生的一切,都是有现实依据的。就故事背景而言,“鱼”谐音“渝”,鱼城即重庆。这座活跃在大众视野内的网红城市,凭借时尚、年轻态的全新面貌,让过去生活在这里的作家产生了情感错位。

过去的重庆,有很多隐秘的角落。比如冉记者为了暗访和自我消遣,经常出入的半地下场所——歌舞厅。他常去的有三家:“食品”隐蔽,允许女性免费入场;“金乐门”离报社近,备受男记者青睐;“零点”挨着大学,多是去蹦迪和看演出的学生。这种自上世纪八十年代兴起的舞厅文化,混杂着汗水、情欲和暧昧的关系,是市民生活的边角料,也是一种行当和生计。而舞厅的消失,意味着一大批舞女的失业,小芹便是之一。离开印刷厂后,她找不到工作,辗转于“来钱快”的舞池,年纪稍大后转移去广场,紧接着便失踪、从江水中被打捞出来。

更显著的变化,是用地名串联起来的。每路过一个地方,冉记者就从脑海中翻出一张老照片,比照它们当下的样子。长江索道票价高涨,观光队伍排得老长,没有人知道这也是普通人小芹自杀的地方;洪崖洞成为拍照胜地,此前是一大片吊脚楼和洞窟,藏身过一个逃难的小地主;翠湖边上新开发的高级楼盘,为业主打造了家庭农场,让他想起往日的水污染和治安问题……这些看似冷眼旁观的反思,并非在否定城市改造的意义,而是一种提醒:旧生活可能并未消失,只是藏得更深。

在街头游荡时,冉记者反复想起作家虹影的小说《饥饿的女儿》。那是一个生于上世纪六十年代的重庆女孩眼中的世界,有干苦力的母亲、上吊的老师、精神失常的乞丐。而他认识的很多人,简直像是他们的转世——过去住在地下室、吃三块钱的饭的棒棒军,肩膀上的竹竿还在,同时多挑了一副家庭的担子;曾经被冤枉入狱的男人,还活在母亲的养老金里,等待一个翻案的可能。这些生活在城市缝隙中的人,与城市的发展格格不入,足以颠覆大众对“网红”的想象与认知。

与此同时,作家用生存经验书写记忆的好处是,书中没有任何悬浮的情节。关于现实感,有人才市场中不被选择的尴尬;关于魔幻感,也有租屋被小偷拉屎示威的离奇。相比之下,很多商业电影致力于用重庆特色营造烟火气,却道不出人情味。如今我们提起城市文化,也总是与自然风光、建筑群、美食等物联系起来,而非具体的人。网络上流行的城市吉祥物、拟人化的城市形象,更不够代言广袤天地的复杂和多元。

十八梯棚户区,袁凌供图。

网红文化是单向度的,如果只追逐游客的脚步,失去与当地人及其日常生活的连接,城市知名度上升将伴随着城市性格与色彩的消退。站在经济角度,网红城市有更好的未来,但在私人的情感上,把城市让给游客,也是一种悲哀。书中冉记者和陈天的一段对话,值得我们思考——“鱼城变了,它在顺从、满足外来的想象。”“只有顺从。它顺从了,所以死了。但是死了,才有活下去的可能。”

另外,小说对重庆辖区涪陵的描写,让人想起《江城》。时间上,它续写了何伟在上世纪九十年代对这座中国小城的记忆,承载了相似的思想内核。把两者放在一起,更显出城市角落无人问津的问题,因为哪怕是《江城》的走红,也只带来了作家的声名,没有对当地和人群起到照明作用。这样看来,袁凌说自己的写作“没有机会”是太苛刻的,用文字照亮城市恐怕对所有写作者都是巨大的难题,也并非只是写作者的难题。

本文为独家原创内容。作者:渡水崖;编辑:张进;青青子;校对:薛京宁。

,《记忆宁波seo优化 之城》:旧生活从未消失,只是藏得更深相关:

社交太可怕了吧 | 社恐作家们的自白在今天,“社交恐惧”是一个热词,用于形容一种不愿、不擅长与他人打交道的状态。说是恐惧未免有一些夸张,有一些简单,其实与社交保持距离的原因大多是复杂而深刻的,一个词怎么可能涵盖。我们精选了几位所谓的“社恐”作家的自白,哪一位的描述最符合你的心境呢?欢迎大胆地留言与大家分享。残雪一般来说,害羞内向的孩子往往自我意识较强。小时候我很怕见生人,如果父母向客人介绍我,我总是满脸通红,恨不得立即跑开。到外面..

余华、俞敏洪对谈《兄弟》:两个时代的参与者《兄弟》是余华写于16年前的作品,讲述了两个时代下一对性格迥异的兄弟的故事,他们的命运和这两个时代一样天翻地覆。 余华曾说:“伟大的作家都是这样,哪里有障碍,自己的叙述就往哪里去,而且总是热衷于寻找最大的障碍,然后用最有力的方式去克服它们,叙述的力量就是这样爆发出来的。当时我就想,什么时候我也能这样有力地去叙述故事?我觉得《兄弟》的写作让我看到了这样的希望。”今年7月,新经典推出了新版《兄弟》,将..

海星、海马、海豹……:喂,我们有话对你说呢夏天,是一个适合去海边的季节。从陆地上看,大海只是波动的平面,然而事实上,海洋中居住着我们这个世界75%以上的生物。它们中的一些,如海豹、海獭,是我们熟悉的“毛茸茸的小家伙”。而另一些,像是海绵、海葵,却拥有着挑战我们想象力的形态和生活。试想一下,当它们与我们一一相见,在试图进行自我介绍的时候,它们都会说些什么?下文中,你将听到它们的“心声”。在海洋生物学家理查德·哈林顿看来,我们应该多花点儿时间..

鲁西奇、罗新谈秦吏“喜”与他的世界鲁西奇(右)、罗新(章静绘)武汉大学历史学院的鲁西奇教授长期从事历史地理与中国古代史研究。他最新出版的《喜:一个秦吏和他的世界》将目光投向了睡虎地十一号秦墓的主人,秦朝的一名小吏,喜。秦的社会结构、权力结构这些宏大面相,都以一种结构化的分析与写作方式,在喜的个体生命历程中得以呈现。北京大学历史学系的罗新教授与鲁西奇教授做了一次关于《喜》的对谈,《上海书评》选取部分内容以飨读者。《喜: 一个秦吏和..

我想住回四合院,那里有我熟悉的大娘婶子,知了大黄“味儿”这个字,添上了儿化韵,便不仅仅是香辣咸甜的味道之意,更有一种风格,一种气质,一种人文韵味。所谓“京味儿”,正是北京这座城市独有的城市气质与人文韵味。豆汁、麻豆腐、熬白菜,这是京味儿;四合院、大杂院、黄狗水缸胖丫头,这也是京味儿。估衣街的叫卖声声入耳,胡同里抖空竹的嗡嗡声直上天际,悠长绵远,不是京味儿又是什么呢?京味儿固然发端于传统,但京味儿绝不等于怀旧。时代有殊异,风俗有变革。京味儿文化..

传染病的减少,与人类社会发展之间存在怎样的悖论?随着新冠疫情在全球的肆虐,近年来也有不少有关传染病的书籍出版,包括《传染病与人类历史》等作品都曾提到一个问题:不同年代的瘟疫给人们的健康带来了极大的威胁,但却间接刺激了人类经济社会的发展。这提示我们注意瘟疫问题的复杂性。美国对外关系委员会全球卫生计划主任托马斯·博伊基在新书《瘟疫与发展的悖论》中,则提出了另一个值得深思的悖论:人类传染病防治能力的不断提升固然是好事,但它有可能带来哪些发展上的风险..

乔伊斯在《泽诺的意识》中看到了一种新的英雄主义乔伊斯和斯韦沃的生活和作品相互重叠,在相互学习和影响对方作品的同时,也相互借鉴对方的生活经验。我们可以有把握地说,如果乔伊斯和斯韦沃没有相遇,他们的生活和文学创作的发展将会完全不同。关注这两位举足轻重的艺术家的生活和写作重叠之处的研究有许多。而我的目的是着眼于他们友谊的交集,以及浪迹于斯韦沃家乡的里雅斯特(Trieste)时,斯韦沃的现实生活。乔伊斯和斯韦沃我想强调乔伊斯创作利奥波德·布鲁姆的非凡创作..

一个36岁的女人马上要迎来她人生中最美好时光 | 星期天文学·周婉京这里是「星期天文学」。也许有读者还记得这个名字,它初创于2016年,是凤凰网读书最早的文学专栏之一。这几年,我们与网络环境相伴共生,有感于其自由开放,也意识到文字载体的不易,和文学共同体的珍稀。接下来的日子里,「星期天文学」将以一种“细水长流”的方式,为纯文学爱好者设宴。这里推荐的小说家,年轻而富有才华,是新文学的旗手,他们持续而毫不功利的写作,值得我们多花一点时间,也补缀、延展了我们的时间。「星期..

敦煌壁画里的“燕乐”,曾处于世界艺术之巅隋唐两朝逐渐形成了在当时领先世界的音乐形态——燕乐。《秦王破阵乐》和《霓裳羽衣曲》便是其中最为著名的燕乐大曲。本文经出版方授权选自《中国人的音乐》,内容较原文有删节修改。《中国人的音乐》,田青 著,中信出版集团,2022年7月。我们的先辈不但创造发明了众多表现力丰富、各具特色的独奏乐器,还传承并创造了众多传统深厚、丰富多彩的乐队演奏形式,我们把这些各具特色、有一定的组织体系和典型性的音乐形态架构及有..

本雅明诞辰130周年没有一段文明的记录不同时也是野蛮的记录对美国文化生活之压力的强烈感觉在瓦尔特·本雅明的一生中发挥了同样重要的作用,我们现在可以转向他对社会研究所历史的贡献。在整个三十年代,本雅明一直拒绝社会研究所的邀请,不愿意加入在纽约的其他成员们。1938年1月,在他们的最后一次见面时,本雅明拒绝了阿多诺的紧急请求,他说:“在欧洲还有捍卫的阵地。”当这些阵地被攻克,留在巴黎已经不再可能,盖世太保在1940年夏天查封了本雅明的公寓,此时移民美国已经变得越来..