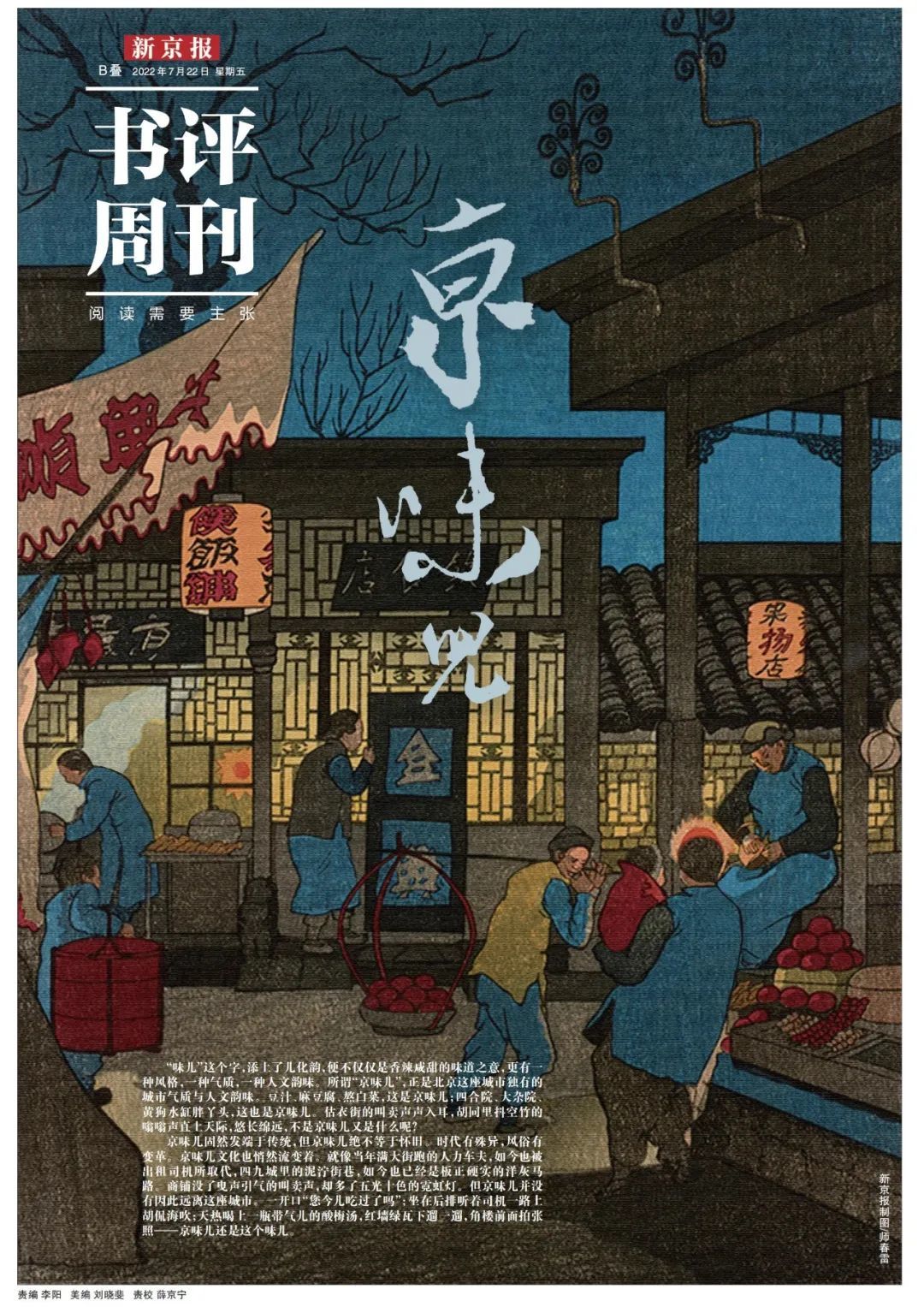

“味儿”这个字,添上了儿化韵,便不仅仅是香辣咸甜的味道之意,更有一种风格,一种气质,一种人文韵味。所谓“京味儿”,正是北京这座城市独有的城市气质与人文韵味。豆汁、麻豆腐、熬白菜,这是京味儿;四合院、大杂院、黄狗水缸胖丫头,这也是京味儿。估衣街的叫卖声声入耳,胡同里抖空竹的嗡嗡声直上天际,悠长绵远,不是京味儿又是什么呢?

京味儿固然发端于传统,但京味儿绝不等于怀旧。时代有殊异,风俗有变革。京味儿文化也悄然流变着。就像当年满大街跑的人力车夫,如今也被出租司机所取代,四九城里的泥泞街巷,如今也已经是板正硬实的洋灰马路。商铺没了曳声引气的叫卖声,却多了五光十色的霓虹灯。但京味儿并没有因此远离这座城市。一开口“您今儿吃过了吗”;坐在后排听着司机一路上胡侃海吹;天热喝上一瓶带气儿的酸梅汤,红墙绿瓦下遛一遛,角楼前面拍张照——京味儿还是这个味儿。

本文出自《新京报·书评周刊》7月22日专题《京味儿》的B05版。

撰文丨刘守峰

说起老北京,不能不提四合院,这应该已经成为了一种社会共识。无论是初到首都的游客要体验北京文化,还是久居京城的人想陶冶情操,四合院一定位于推荐榜单的前列,就连在影视剧中,它也是北京城的符号。

其实,若较起真来,四合院并不是北京专属。至迟在西周时期,就已出现以庭院为中心的合院式建筑形制。汉代画像砖、唐代敦煌壁画、宋代绘画也都曾出现庭院。但在时代变迁中,偏偏是“四合院”逐步脱离了普通庭院的印象,成为富有怀旧气息和文化气质的景观标签。

电影《邪不压正》剧照。

作为意象的四合院文化

《燕京杂记》载:“五杂俎云:物无所不有,人无所不为,不如是不足为京师。”此话不假,同时也引出一个问题:四合院如何在京师无所不有的纷纭事象中脱颖而出,成为其文化生活的代表?

这首先得益于它带来的视觉体验。王军在《城记》中曾作描述:

“登景山俯瞰,人们可以清晰地看见北京古城之内的四合院民居充满韵律,这些已存在七百多年的居住院落青砖灰瓦、绿枝出墙,连成层层叠叠的绿海;城市中央,一条南北7.8公里长的中轴线,纵贯正阳门、天安门、紫禁城、鼓楼、钟楼等大型建筑,以金、红二色为主调,与四合院灰与绿营造的安谧,构成强烈的视觉反差,给予人极具震撼的审美感受。”

据《乾隆京城全图》,乾隆时期北京共有大小四合院26000多座,不可谓不多。色彩特别,加上历史悠久、规模可观,四合院的地位自然高了起来。

需要体味的,是四合院“充满韵律”,而这韵律足可成为北京某种文化气质的代表。书写四合院的人,几乎都注意到了其“封闭”的一面。有人说,北京的城门与城墙之多,在世界也首屈一指。四合院也不例外,亦是门与墙组合而成的封闭世界。庭院深深深几许,外人是看不见的,有着很强的私密性。由大门经过影壁,过垂花门,再进入内院,正是从公共空间到私密空间的过渡。以此观之,四合院或许正能代表老北京这座水平城市的某种“围城”情结。汪曾祺在《胡同文化》中说,胡同文化是一种封闭的文化,“四合院是一个盒子”,开篇却直说北京城,应当有这层意思在。

电视剧《全家福》里王满堂住的房子,就是一所典型的四合院。

这当然只是一种看法,但不可否认的是,人们的确将四合院视为北京文化的重要体现。其内在因由,除上述形制外,还有四合院蕴含着惬意、体面的生活可能。卡斯腾·哈里斯在《建筑的伦理功能》中说,建筑是一个时代可取的生活方式的诠释。这句话用在四合院上颇为贴切。提起四合院,人们耳熟能详一句话:天棚鱼缸石榴树,老爷肥狗胖丫头。这样自足惬意的场景,老、少、动物、植物共处一院的和谐状态,的确令人神往。如果细看,四合院镌刻在院门上的对联写着“忠厚传家久,诗书继世长”,“有容德乃大,无欺心自安”,“三阳从地起,五福自天来”等;它门墩的鼓身雕刻转角莲形象,又与鲇鱼相近,占得了“连”、“年”、“余”三字的谐音,意为“连年有余”;它的影壁、砖墙上刻有松鹤延年图;院里的石榴、葫芦、瓜、葡萄,象征着多子多福。凡此种种,总让人不免想起“讲究”、“地道”这些词语,为院内生活平添了文化底蕴。

院外呢?如是在清末民初的盛夏傍晚,街巷便挂起贴有灯谜条的壁灯。人们乘“小鞍车”到家后,会走出四合院猜灯谜,“打灯虎”,借以消夏。孩子们在四合院外摸瞎鱼,捉迷藏。玩累了,便央求着吃一份什刹海荷花市场的应时鲜品“冰碗”。据常人春介绍,这冰碗是由“河鲜儿”制成,即去皮的鲜核桃仁、鲜杏仁、鲜菱角、鲜芡实(老北京人称“老鸡头”)四样掺在一起。《天桥杂咏》曰:“六月炎威暑气蒸,擎来一碗水晶冰。碧荷衬出清新果,顿觉清凉五内生。”当是这种感觉。四合院外,孩子推着公和魁的白漆小木车,吆喝着:“熟水冰棍儿!”此外,还常有串胡同卖菜的,卖小金鱼的,以及吹短笛的算命盲人经过胡同,引来阵阵骚动。

院内院外的生活场景,给四合院带来了闲适、自得的气质。冯唐有首诗叫《可遇不可求的事》:“后海有树的院子/夏代有工的玉/此时此刻的云/二十来岁的你”。四合院已然具备成为固定意象的可能,富有诗意。

“有树的院子”的确是四合院的特点。老舍的《想北平》和冰心的《北平之恋》均提到四合院人家中对花草树木的酷爱。舒乙也说:“在四合院里,家家都种树,最常见的树种是枣树、椿树、榆树、柿树、桑树,还有栽在盆里的石榴树、夹竹桃。当树木的树冠窜过平房的房脊之后,连成一片,从上面俯视,就是绿色的海洋。”他70岁生日的时候,想写点什么,四合院“不由自主地首先跃进我的脑海”,足见其已经成为了一种精神坐标。

胡同里的街坊之间关系亲密熟络,出自电视剧《全家福》。

意象背后的四合院生活

同样是舒乙,在这篇70岁回忆文章中,严格区分了“真正的四合院”和“虚假的四合院”:“四合院和大杂院,尤其是和盖满了由地震棚演变而来的各种临建小房的四合院,是有本质区别的。它们完全不是一回事。千万不能用后者的糟糕样子去评判前者。”由此,另一种形态——大杂院——走进了我们的视野。

如果说四合院是带有光晕的老北京图景,那么,大杂院便是更为普遍和接近当下的现实环境。前文提到,北京城是一座规整的水平城市。当人口膨胀后,民居想要保持其水平空间的原貌,无异于天方夜谭。1958年的“经租房”政策,使原来6000户不到3万人口的四合院,一下涌进约60万人口,四合院瞬间变成了大杂院。后来,随着知青返城,以及唐山大地震的影响,四合院里的小屋越建越多,大杂院越来越杂,院子也就成了“地道”,全然没有了想象中的闲适和私密。今天许多所谓四合院,其实都是这种大杂院。

有过大杂院经历的人,或许不会多么怀念这里的生活,对四合院也生发不出太多美好的想象。在外人看来,老北京生活可能是街坊和睦,其情殷殷,其乐融融。但实际上,有时也是百事丛生,数不尽的烦恼。老舍笔下的柳家大院,多到不知道多少人,而且总是“透着热闹”,一地鸡毛。电视剧《情满四合院》被部分网友戏称为“禽满四合院”,也有一定的道理。当人们穷得北斗朝南时,生活总是不免酸涩。

将四合院从意象拉回现实的,有刘心武。他的文章《四合院与抽水马桶》,题目就很现实,直陈当下四合院/大杂院生活的不便。不错,在这里生活的人们上厕所极为不便,更不用说冬天生炉子时的折腾劲儿。艰苦实情之中,亦有应该记录的生活。有种说法叫北京是养穷人的地方,过去不论多么贫苦,人们还是能找到一门营生,例如检煤核、卖果子皮。穷有穷的活法,不耽误人们吸着蝙蝠牌香烟,穷嚼神侃,先说地后说天,说完大塔说旗杆。街坊邻里帮着置办新家,两三暖壶的散装啤酒,大片的猪头肉,也怡然自得。岳永逸访谈关学增,后者说小时院里街坊处得特别好,大伙常请一个瞎子进院,听他唱曲儿。夏天没事时,院子里的人凑一块说书,不亦乐乎。

古建工人爬到故宫城门楼子上,俯瞰北京城,出自电视剧《全家福》。

四合院,大杂院,这些院子,虽说春草生,秋叶落,人与屋并老,但处着处着,却也生出一种难以言喻的眷恋。出门儿买个菜,把钥匙放在隔壁王大娘的家里。冬日回家落了单家里没人,邻居大婶也会端来碗面汤催着你赶紧暖暖身子。嘴上说着“这年月,个人儿顾个人儿”,但真遇上了坎儿,却又会伸手拉扯一把。这背后的人情味儿,即使远离他乡,也总能引着那一念乡思,乘着月色,在梦中回到那个院子。

“在北京住过四合院的人,一旦离开北京,便会常常思念他那曩时的故居,那大的、或者小小的院落”,想一想明清两代,“不知有多少人在数不清的四合院里,安家立业、抚幼养老,从婴儿到成人,由黑头到白发,一代代,一年年,真不知经历了多少岁时……”,诚如掌故学家邓云乡笔下的四合院,“不管大的、小的,关上大门过日子,外面看不见里面,里面也不必看见外面,与人无憾,与世无争,恬静而安详,是理想的安乐窝”。因为那里浸透了一代代老北京人的寄托与憧憬,渗进了一颗颗渴求恬静安详的心灵。那些聒噪的、琐碎的、庸常的、劳碌的、娴静的、安谧的、都在这一扇门的内外——那里,是北京人有里有面,有滋有味的家。

本文为独家原创内容。作者:刘守峰;编辑:李阳、刘亚光;校对:薛京宁。

,我想住回四合欧洲旅游 院,那里有我熟悉的大娘婶子,知了大黄相关:

传染病的减少,与人类社会发展之间存在怎样的悖论?随着新冠疫情在全球的肆虐,近年来也有不少有关传染病的书籍出版,包括《传染病与人类历史》等作品都曾提到一个问题:不同年代的瘟疫给人们的健康带来了极大的威胁,但却间接刺激了人类经济社会的发展。这提示我们注意瘟疫问题的复杂性。美国对外关系委员会全球卫生计划主任托马斯·博伊基在新书《瘟疫与发展的悖论》中,则提出了另一个值得深思的悖论:人类传染病防治能力的不断提升固然是好事,但它有可能带来哪些发展上的风险..

乔伊斯在《泽诺的意识》中看到了一种新的英雄主义乔伊斯和斯韦沃的生活和作品相互重叠,在相互学习和影响对方作品的同时,也相互借鉴对方的生活经验。我们可以有把握地说,如果乔伊斯和斯韦沃没有相遇,他们的生活和文学创作的发展将会完全不同。关注这两位举足轻重的艺术家的生活和写作重叠之处的研究有许多。而我的目的是着眼于他们友谊的交集,以及浪迹于斯韦沃家乡的里雅斯特(Trieste)时,斯韦沃的现实生活。乔伊斯和斯韦沃我想强调乔伊斯创作利奥波德·布鲁姆的非凡创作..

一个36岁的女人马上要迎来她人生中最美好时光 | 星期天文学·周婉京这里是「星期天文学」。也许有读者还记得这个名字,它初创于2016年,是凤凰网读书最早的文学专栏之一。这几年,我们与网络环境相伴共生,有感于其自由开放,也意识到文字载体的不易,和文学共同体的珍稀。接下来的日子里,「星期天文学」将以一种“细水长流”的方式,为纯文学爱好者设宴。这里推荐的小说家,年轻而富有才华,是新文学的旗手,他们持续而毫不功利的写作,值得我们多花一点时间,也补缀、延展了我们的时间。「星期..

真实的林徽音,远比她的绯闻更精彩世人皆知林徽音。然而,除了“你是人间的四月天”这句经典的诗句外,人们对她的认识充满了偏见与争议。近代作家李健吾曾直言,“几乎妇女全把她当仇敌”,冰心甚至写了篇《我们太太的客厅》,公开讥讽在男人身边团团转的林徽音……不喜她的人抨击她的“名媛”行为,甚至认为她像“绿茶”一样穿梭于民国众多才子之中:惹得徐志摩对她念念不忘,金岳霖为她终身不娶,梁思成把她当公主捧在手心宠爱……关于她的溢美之词以及捕风捉影..

怎么表达天气热?看看古今中外经典作家们的“文案”这个夏天,酷暑难耐。在南方,“江浙沪”被网友调侃为“工折户”,“包邮区”热成“保熟区”。在全国,目前已经有数十个气象站最高气温破纪录。在国外,法国、西班牙、美国和日本等国的多个城市,刷新多年来的高温纪录,英国更是罕见地发布了极端高温红色预警。据国家气候中心监测,今年6月全球平均气温为43年来最高。7月,气温依然居高不下。不消说,接近甚至超过40℃的体感温度,让北半球多地的人,都在度过一个可能算得上最热..

网约车司机的一天“网约车”无疑已经融入了我们的日常生活、改变了我们的出行习惯。与之相对的,是一个群体的兴起——网约车司机。或许我们都曾在和司机师傅只言片语的聊天中,短暂、碎片地了解过他们的境况。但他们每天工作和生活的细节,却少有人知。本文的主角,李文武,正是一位专职网约车司机。为了偿还贷款、给孩子更好的生活,他每天五点起床,深夜回家,至少工作13个小时,几乎全年无休。在路上,他需要精打细算,规划自己的行程,也需要..

为什么杨康和郭靖成长之后差距这么大?提起《射雕英雄传》,我们总会惊叹于金庸巧妙的情节设计,风雪惊变、双手互博、铁掌峰顶、华山论剑……这些情节都给读者留下了深刻的印象。除此之外,本文作者施爱东还发现了金庸创作时的另外一层巧思——对称性的故事结构。以郭靖为例,金庸特意安排了一个和他先天条件高度相似的杨康,并将二者分别安置于蒙古大漠与金国王府这样两个截然相反的成长环境,进而塑造出性格迥异的两个重要角色。当然,金庸在《射雕英雄传》里的类似..

敦煌壁画里的“燕乐”,曾处于世界艺术之巅隋唐两朝逐渐形成了在当时领先世界的音乐形态——燕乐。《秦王破阵乐》和《霓裳羽衣曲》便是其中最为著名的燕乐大曲。本文经出版方授权选自《中国人的音乐》,内容较原文有删节修改。《中国人的音乐》,田青 著,中信出版集团,2022年7月。我们的先辈不但创造发明了众多表现力丰富、各具特色的独奏乐器,还传承并创造了众多传统深厚、丰富多彩的乐队演奏形式,我们把这些各具特色、有一定的组织体系和典型性的音乐形态架构及有..

本雅明诞辰130周年没有一段文明的记录不同时也是野蛮的记录对美国文化生活之压力的强烈感觉在瓦尔特·本雅明的一生中发挥了同样重要的作用,我们现在可以转向他对社会研究所历史的贡献。在整个三十年代,本雅明一直拒绝社会研究所的邀请,不愿意加入在纽约的其他成员们。1938年1月,在他们的最后一次见面时,本雅明拒绝了阿多诺的紧急请求,他说:“在欧洲还有捍卫的阵地。”当这些阵地被攻克,留在巴黎已经不再可能,盖世太保在1940年夏天查封了本雅明的公寓,此时移民美国已经变得越来..

不知不觉间,我变得和母亲一模一样了“闭经之后,女人身体的所有部位都开始变得干燥,萎缩,出现褶皱,这种变化是无法阻止的……”在55岁那年,日本女诗人伊藤比吕美用诚、赤裸的笔触,分享自己更年期的经历。衰老,闭经,照护丧亲,丧失性魅力,再也减不掉的赘肉与失控的更年期……伊藤敞亮又美丽地直面生而为女的难堪与难言之隐,在她看来:“美还是不美,都去他的。变老意味着自由,全新的自由。”本文摘选自《闭经记》,经出品方授权推送。终于轮到我了,闭经热..