你是否听说过,一款电子游戏会因为包含过多的“殖民主义”倾向而被抵制?

去年,一款名叫《费卢杰六日》的军事类射击游戏就因此登上了新闻。 游戏的背景是伊拉克战争中的“费卢杰战役”,在这场战役中,美军和伊拉克政府军夺取了反美武装盘踞的费卢杰。由于伊拉克战争的争议性,这款游戏遭到了游戏业界和玩家的大量抵制。在2020年和2021年,该游戏都曾声称即将发布,但随之而来的抵制迫使其不断推迟进度,目前这款游戏据称将于今年年底发布。

《费卢杰六日》中的一个游戏场景。图源:美媒CNN。

美国CNN等媒体的后续报道揭示了这些“游戏抵制者”的心理动机。一方面,这场战役是很多伊拉克人的“伤痛记忆”,他们难以接受人们以“玩游戏”的方式面对这段历史,也有人担心游戏是否会加固“阿拉伯人等于恐怖分子”的刻板印象。另一方面,更多的人则担心游戏中包含的帝国主义与殖民主义色彩。在战役中,美军一度将城内居民都视为潜在的恐怖分子,并采取了有争议的作战方针,造成大量平民伤亡,可游戏的发布声明却称“这一代人在伊拉克表现出了卓越的牺牲和勇气”。

面对舆论的轰炸,游戏发布方不得不做出了一番说明,声称他们在制作过程中采访了大量伊拉克人,玩家们也可以在游戏中扮演伊拉克平民。因此,在某种程度上,游戏制作方恰恰在试图打破美国人习以为常的“帝国主义叙事”,从而“让伊拉克人自己说话”。

当现实世界中的殖民主义行为遭到摒弃和排拒的今天,“帝国主义”、“殖民主义”的叙事似乎在虚拟世界中获得了“重生”。在下文中,作者试图从后殖民主义的视角来看待电子游戏中的“殖民话语”。“后殖民主义”是上世纪70年代兴起的一种学术思潮,关注“殖民话语”、西方对东方的文化再现、以及针对“殖民话语”的文化抵抗。下文由此出发,分析“殖民话语”如何在电子游戏中呈现,同时展现游戏何以可能成为抵抗“殖民话语”、进而实现文化平等之愿景的载体。

撰文丨谢廷玉

电子游戏中的“殖民话语”

“殖民探索”和“帝国扩张”是电子游戏中经久不衰的主题,许多游戏都以现实中的殖民历史为背景。以一些国内玩家耳熟能详的游戏为例,《帝国时代3》的资料片《帝国时代3:酋长》 (Age of Empire III: WarChiefs) 将美洲土著纳入游戏,剧情围绕着易洛魁部族在独立战争中及美国建国后的经历而展开。《刺客信条3》 (Assassin's Creed III) 则将主角设定为兼具欧洲和美洲原住民血统的混血儿,其主线展开同样与原住民和殖民者的冲突相关。此外,在《文明》 (Sid Meier's Civilization) 等游戏中,玩家们可以从一种更宏观的角度“介入”历史进程,而殖民扩张同样在游戏中占据了相当比重。

与“殖民探索”相关的主题还会出现在一系列并非以殖民史实为背景的游戏中。如在许多“星际探索”类游戏中,玩家从事的正是“殖民活动”——采集资源、建造建筑、探索未知,与“外星刁民”斗智斗勇;而诸如《生化奇兵:无限》 (BioShock Infinite) 这样的游戏虽然采取了部分架空的世界观,但也与殖民主义及其后果关联紧密;甚至在以冷战为背景,承载了相当一部分玩家童年的《红色警戒》中,我们也能看到前“宗主国”对前“殖民地国家”的建构——游戏中的法国、德国、苏俄等都拥有自己的高科技特色兵种,但对于第三世界的利比亚、古巴、伊拉克,其特色兵种则分别被设定为自爆卡车,恐怖分子 (功能也是自爆) 和辐射工兵 (提供不分敌我的范围性辐射伤害) 。

以殖民火星为主题的游戏《焕然异星》的游戏画面。

当然,以相关主题为背景并不代表这一游戏直接被“殖民话语”所支配,判断“殖民话语”在何种程度上影响了游戏,需要对其进行更加细致的考量。而这种考量主要从两个层面出发:首要的是游戏的“系统性元素”,“系统性元素”涉及游戏的叙事背景,同时也规定了玩家在游戏中的基本目标、操作方式与策略选择等。换言之,系统性元素决定了玩家如何发挥其能动性;另一方面则是游戏的“再现性元素”,这些元素主要与视听表达相关。通过考察游戏如何在这两个层面上呈现殖民者、殖民活动及被殖民者的面貌,人们可以判断出这一游戏在何种程度上包蕴了“殖民话语”。

关于“再现性元素”,目前的大部分游戏都会以差异化的视听来呈现不同文明的面貌。例如,即便在相当古老的《帝国时代2》中,各民族的建筑也具有显著的差别,而且在点击各民族的单位时,他们也可以用自己的语言发声。事实上,目前最受诟病的往往是游戏的“系统性元素”:

例如,对于《文明5》这一游戏,学者多姆·福特 (Dom Ford) 即认为其中的诸多“系统性元素”受到“殖民话语”的支配。所谓“殖民话语”,一般可被界定为以殖民者的立场和世界观为中心,所形成的对于殖民活动和被殖民者的观点。首先,福特认为《文明5》的科技树设置是西方中心主义的体现:“科技树呈现了一张同质化的,关于技术进步的时间表。所有文明——无论是祖鲁人、罗马人还是朝鲜人——都在几乎雷同的科技树上攀登……且科技树的阶段划分也巩固了以欧洲为中心的视角:古典时代、中世纪、文艺复兴、工业时代、原子和信息化时代……当科技树以这种线性方式构建时,它们并没有为玩家的文明提供他们的社会所独有的技术进步路线……换句话说,在《文明5》中,无论何种文明,其科技进步的目标都在于达到现实中的美国在冷战中所取得的成就。”

国内玩家耳熟能详的《帝国时代2》游戏海报。

简言之,一方面,游戏的科技树设置是沿着一条同质化轨迹伸展的,且这条轨迹代表的是西方文明的发展道路,并将其成果置于发展道路的顶端;其次,游戏的历史分期采用的也是西方人所习惯的划分方式,进而将各民族的历史演进都统合在了西方时空观之下。

其次,福特认为《文明5》是一款“4X” (eXplore[探索]、eXpand[扩张]、eXploit[开发]、eXterminate[消灭]) 游戏。“探索”行为是游戏中的基本操作,换言之,玩家需要派遣探索者拨开“战争迷雾”,进入未知的地图板块。然而,此处的“探索”行为既不是一种旨在欣赏自然景观的探索,也不是一种旨在与异质化文明交往沟通的探索,而是“找到要扩张的土地、要开发的资源以及要消灭的对手。”事实上,这种探索也恰恰是殖民活动的逻辑所在。因此,无论玩家选择了何种文明,且无论这些文明在历史中扮演的角色是殖民者还是被殖民者,他们都被要求代入殖民者的角色,并按照殖民逻辑展开活动。此外,虽然游戏设置了与“叛乱”和“起义”相关的机制,但总体来说,土著居民仍被刻画为一系列的“数值”和缺乏能动性的“客体”。

游戏中的战争迷雾。图源:gamestudies论坛

当然,来自后殖民视角的剖析本身也遭遇了一定的反驳。如有学者指出,当今西方文明取得的成果代表了科技发展的最高阶段本就是事实,人们无法要求以历史为背景的游戏去设想一种全然不同于史实的科技发展进程。但也有部分游戏研究者,如哥德堡大学的学者亚当·查普曼 (Adam Chapman) 即认为,即便该游戏以“史实”为支撑,但其经由史实所构造的“叙事”仍带有某种倾向性,而人们所需要的恰恰是在享受游戏的过程中对这种倾向性保持一定的警惕和距离。

游戏中的后殖民反思和文化抵抗

诚然,游戏往往被“殖民话语”所渗透。然而,游戏也可以同时作为反思和解构“殖民话语”的元素而发挥作用。如果说游戏体现“殖民话语”的主要途径在于以殖民者惯有的立场来构思其世界观,并形成了对殖民活动与被殖民者形象的一系列建构,那么游戏也可以从上述途径对“殖民话语”进行解构,它可以揭示殖民逻辑的荒谬,采用别样的方式展现被殖民者形象。

例如,《生化危机:无限》这一游戏即在一定程度上体现了对殖民逻辑的解构和批判。这部游戏剧情起点在于,主角布克前往虚构的漂浮城市“哥伦比亚”拯救一位名叫伊丽莎白的女人。天空之城哥伦比亚表面上是一座蔚为奇观的“乌托邦”城市,极尽壮丽与繁荣。然而,随着玩家跟随布克深入城市,便会发现其中的殖民主义和种族主义底色。最具讽刺性的一幕是,布克在哥伦比亚的英烈堂发现,1890年的“伤膝溪之战” (又名伤膝河大屠杀,是美军对原住民部族采取的一次军事行动。在战斗中,包括妇孺在内的大量印第安人被屠杀) 被视为这座城市最重要的英雄历史之一。在展览中,美洲原住民被描述为野蛮的侵略者——他们的形象被涂上深红色,埋伏在灌木丛中,还捕捉了一名白人妇女;而哥伦比亚军队勇敢地击溃了他们。此外,玩家在游戏中还能看到禁止通婚的现象——人们试图处死一对来自不同种族的夫妇;以及种族隔离的情形——在哥伦比亚的海岸,玩家看到有色人种充当白人的仆役,浴室上也标记有“有色人种和爱尔兰人洗手间”。

有色人种承担被视为低下的劳动。图源:interamerica.de

在游戏过程中,哥伦比亚与美国的联系也得到了揭示。哥伦比亚由美国国会资助建设,但最终独立,成为一个漂浮的“乌托邦孤岛”。正如莱比锡大学的学者斯蒂芬·舒伯特 (Stefan Schubert) 所说:“这座城市是美国的另一个版本,在种种夸张的元素背后,这座城市实际指向的正是19-20世纪之交,被高度的爱国主义和民族主义狂热所席卷的美国。哥伦比亚被揭示为一个狂热地歧视、压制并压迫少数族裔的社会,而这与美国卷入帝国主义和殖民主义的历史息息相关。”

舒伯特还特别指出,游戏的“再现性元素”也服务于背景叙事中的后殖民反思。在玩家初次到达哥伦比亚时,游戏画面的色调鲜亮而明丽;但在有色人种被迫承担低下工作的场景中,色调则变得阴暗而低沉。同时,如果玩家仔细注意周边环境,就可以听到街道上的人们也在窃窃私语,其中有人似乎在质疑对少数族裔的蔑视,但他身边的人立刻提醒他“注意这样的言论”。

初入哥伦比亚所见到的场景。图源: interamerica.de

除了解构殖民逻辑,越来越多的游戏开始注意对“被殖民者”进行不同以往的刻画,他们不再单纯以数值的方式体现,也不再单纯扮演缺乏能动性的“客体”,而是被设置为主角,让玩家以他们的身份发挥其能动性。如前文所提到的,《帝国时代3》提供了属于原住民势力的专门剧情战役,《刺客信条3》也将玩家所扮演的角色设定为混血人种。

当然,在一些学者看来,此种角色上的转换仍然“不够彻底”。如在《帝国时代3》中,被殖民者仍被要求按照“殖民逻辑”来行动;如文化研究者贝丝·迪伦 (Beth Dillon) 指出,即便在扮演美洲原住民时,玩家也需要按照“4X”原则来拓展视野、收集资源,并最终消灭对手。换言之,他们对待自然资源和对手的态度与殖民者别无二致。“然而,土著人不相信我们与自然世界是二分的,因此我们对自然富有义务。当然,如若认为《帝国时代3:酋长》必须要加入土著人独有的活动:如在砍伐后重新栽种树木,制作草药等,这也很难想象。”

但不可否认的是,游戏中的“成功”更多被界定为殖民逻辑下的“成就”和“进步”。《刺客信条3》的游戏设计也存在类似情况, 刊载于“澎湃思想市场”的一篇文章 (程旭:游戏论·书评︱帝国的重现:电子游戏中的殖民地指南) 对此 引用了这样的观点:“电子游戏中的土著英雄,以及游戏中所构建的其他历史元素都表明,游戏的视角是建立在西方人的主流价值观之上,西方的个人英雄主义和其他种种英雄行为的内核被植入了一个具有土著居民外貌特征的男子身上。”

《刺客信条3》游戏海报。

事实上,后殖民视角的介入往往并非是对已有游戏的“审查”甚至“取消”。在许多情况下,此种视角甚至为游戏设计打开了新的灵感,与游戏体验的提升并不矛盾。试想,如能在游戏设计中让各文明按照自身带有地方性的逻辑行动,这种设置或许能极大拓展游戏体验的多样性;同时,来自不同文明的玩家也大都会乐于见到自身独有的、感知与理解世界的方式能在游戏中“复活”,并展现具有自身特色的发展路径。

电子游戏: “跨文化对话”的载体?

归根结底,后殖民反思的目的在于解除“殖民话语”的单向霸权,建立一种“多声部”的跨文化解释学。在某种意义上,也只有在此种跨文化对话模式形成的基础上,对“殖民话语”的抵抗才可能具有“彻底性”。如若不然,那么此种“抵抗”就始终是局限性的,并且像前文所描述的一样,极易重新被主流的“殖民话语”所支配。因此,这种跨文化解释学既是后殖民反思的愿景,也构成其有效性前提。而在这一方面,电子游戏同样可以有所贡献。

例如,作为与《帝国时代3》的对照,贝丝·迪伦在她的文章中提到了由Pocketwatch Games游戏公司制作的游戏:《野生动物大亨之北极冒险》 (Wildlife Tycoon: Venture Arctic) 。这款游戏看似与“殖民”和“帝国”毫无关系——在游戏中,玩家的目标是建立并维护生态系统的机能,并以此来饲养动物。然而,贝丝·迪伦强调,人们可以借助这一游戏来理解因纽特人的时空观:这部游戏并不使用人们所习惯的“机械时间”,而是将环境的变化、生死循环、日月的更替等自然物象的变化作为时间更替的标志。与之相反,在《帝国时代3》中,玩家在扮演美洲原住民时也使用着和殖民者一致的机械时间。迪伦试图强调,诸如“北极冒险”这样的游戏构成了一种跨文化交流的可能载体,揭示出“殖民话语”的非唯一性,因而其存在本身即是对“殖民话语”的消解。

《北极冒险》游戏海报。

相较于文学或影视,游戏作为“狂欢文本”和“开放性文本”的特征更加突出。游戏天然要求玩家与作者“一同完成”;因而其本质就是一种“多声部”,且带有去中心意味的“合奏”,而非作者意图的一以贯之。正因如此,有学者认为:“电子游戏作为一种多元媒体,其允许玩家创造他们自己的故事,因此,基于历史情境的策略游戏得以有效地从反事实的角度演绎历史事件。玩家可以用不同方式重新体验情境,也能够从自己的游戏经验中不断学习。在后殖民历史方面,电子游戏涉及规范历史话语的边缘叙事,包含了反历史事实的假设场景,也创造机会去代表那些淹没在历史中的渺小人物来发言。”实际上,正是在这种多声部的对话中,即便是最初设计时在一定程度上受“殖民话语”支配的作品,也可能在不断的“再创作”中成为一部关于跨文化对话与解释的文本。

譬如说,对于许多即时战略游戏而言,许多玩家制作的非官方模组便体现了一种“对话”和“解释”的可能。“红警”的原版设计对于“第三世界”国家并不友好。但在后续的创作中,众多玩家为“红警”贡献了大量的非官方模组,其中一些模组甚至修改了官方的背景叙事,并为不同阵营创作了具有各自文明特色的背景音乐。不难发现,玩家对于自身文化之特色的理解贯穿在了这样的再创作中,进而形成了一种对官方叙事及其“视差之见”的有效补充。

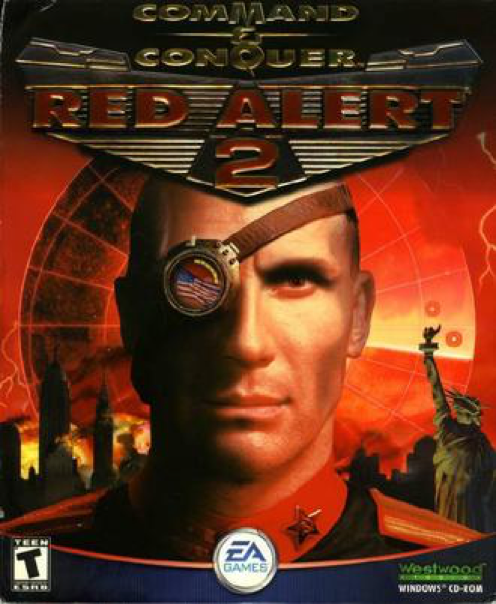

《红色警戒2》游戏封面。

事实上,这样的“对话”比人们一般理解中的“对话”更容易成功。在一般的理解中,“对话”意味着人们从各自的角度提出某些命题或主张。在此种对话中,人们在提出任何主张时,实际都已经默认了这是站在自己的角度所能做出的最合理的主张,因而这种主张被提出者视为“已完成”的。正因如此,当其他的对话者就这一主张提出异议或补充时,这也就意味着对此种主张的合理性提出了挑战,因而与提出者之间产生了对抗或张力。然而,正因为游戏始终是“未完成”的文本,即便是游戏的制作者也会非常欢迎、甚至邀请玩家在游戏中“书写自己的故事”,因而上述对抗和张力能得到缓解,经由游戏所进行的跨文化交流也有可能更顺畅地进行。因此,游戏对于“后殖民”的意义不仅在于“解构”和“反抗”,更在于提供一种区别于“对抗”和“冲突”的渠道,让人们以“跨文化的解释学”走出具有单向霸权意味的文化殖民主义。

最后,不妨以印度学者,《电子游戏与后殖民主义:帝国的重现》 (Videogames and Postcolonialism: Empire Plays Back) 一书作者,苏维克·穆克吉 (Souvik Mukherjee) 的话作为结尾:“在涉及殖民主义问题的游戏中,电子游戏媒介同时提供了奴役、抗争、精英主义和霸权主义的可能性——这是玩家对后殖民时代的理解和体验。”通过以后殖民的视角介入游戏,人们既有可能看到走出殖民与霸权的新路径,也可以期待游戏在容纳了此种视角后所萌生出的更多可能。

参考文献:

[1]Iraq's bloodiest battle will be a video game: 'Six Days in Fallujah' is an Arab murder simulator, critics say. Developers argue it teaches history, https://edition.cnn.com/2021/10/09/us/six-days-in-fallujah-iraq-video-game/index.html

[2] Ford, Dom. “‘EXplore, EXpand, EXploit, EXterminate’: Affective Writing of Postcolonial History and Education in Civilization V.” Game Studies, vol. 16, no. 2, Dec. 2016. gamestudies.org/1602/articles/ford .

[3] Dillon, Beth A. “Signifying the West: Colonialist Design in Age of Empires III: The WarChiefs.” Eludamos, vol. 2, no. 1, 1, Feb. 2008, pp. 129-44. www.eludamos.org/index.php/eludamos/article/view/vol2no1-10/61 . 141.

[4] Schubert, Stefan. “Columbian Nightmare: Narrative, History, and Nationalism in BioShock Infinite.” fiar: forum for inter-american research, vol. 11, no. 2, Sep. 2018, p. 44-60. interamerica.de/volume-11-2/schubert/ .

[5] 程旭:游戏论·书评︱帝国的重现:电子游戏中的殖民地指南 https://mp.weixin.qq.com/s/aiCTD9PFNj3G4ofLE5dXqA

本文为独家原创内容。作者:谢廷玉;编辑:李永博;校对:王心。

,从《帝国时代》到《欧组词 刺客信条》:电子游戏中的“殖民话语”相关:

网络流行语会“杀死”中文吗?你听说过“栓Q”或者“芭比Q”吗?你知道“一整个大无语住了”是什么意思吗?面对这些网络用语,你会“不明觉厉”还是“真的会谢”,或者因为“蚌埠住了”而干脆喊一声“绝绝子”?这些流行语让“中文已死”?还是为现代汉语增添了活力?今天,我们来讨论:网络流行语如何影响了我们的语言、文化和思维。下面让我们进入话题背景。前几天,抖音有一位大V,「尚龙老师」发布了一篇微博,说到自己最近在抖音直播里所谓的“违规现象..

黄心村谈张爱玲的异乡和世界黄心村(章静绘)香港大学比较文学系的黄心村教授就读于加利福尼亚大学洛杉矶分校时,博士论文即以张爱玲为题。此后,她在威斯康辛大学执教多年,研究领域扩展到二十世纪华语文学、东亚跨文化研究和视听文化研究。五年前,黄教授来到香港大学,借着筹办张爱玲百年诞辰在线展览的机会,重拾张爱玲研究。她有意识地运用上述诸领域的研究方法,利用新鲜出土的材料,辅以“焦距的调整”,最终在新著《缘起香港:张爱玲的异乡和世界》..

《狼图腾》与 “土耳其史观”一记得在大一的时候,作为历史系的学生,我读过一本书,书的名字叫《历史学家的技艺》。作者是法国著名的历史学家布洛赫(Marc Bloch)。第二次世界大战期间,法国被德国占领,布洛赫因为有犹太人血统,所以受到纳粹的威胁。他本可以流亡去美国,但他是个很爱国的人,就坚持留了下来,参加了抵抗组织,并成为其中的一个领袖人物,后来布洛赫被纳粹德国的盖世太保逮捕,被枪决了。在战争期间,布洛赫构思了一本小书,但很可惜,..

梁思成与林徽因:他们在深山里,找寻遥远的盛唐梁思成和林徽因,他们是民国学人中的神仙眷侣,也是著名的建筑学家。他们为保护中国古建筑的而奔走的故事,对很多人而言,也是耳熟能详。梁、林二人何以投身中国古建筑的研究?这一切的开端,竟与一本“天书”重现人间密切相关。1925年,梁思成的父亲梁启超寄来的一本叫《营造法式》的古书。正在美国读书的梁思成为了破译这本神秘的“天书”,最终选择和林徽因一同回国。在往后的日子里,梁林夫妇带领着营造学社的同仁,走过了一..

浅谈NASA用于寻找水冰的月球车VIPER访问:阿里云“无影云电脑” 支持企业快速实现居家办公 最近的研究发现,月球上有水并且可能比我们以前想象的要多,尤其是以两极周围火山口中的冰的形式。但为了利用这一资源,首先,我们需要找到它,而这正是NASA的VIPER任务的目的。VIPER即Volatiles Investigating Polar Exploration Rover,将是一个月球车,它将被派去寻找冰和其他可能对未来人类探险家有用的资源。它..

浅谈NASA是如何确保韦伯望远镜为严格的航天飞行做好了准备访问:阿里云“无影云电脑” 支持企业快速实现居家办公 在2021年12月发射之后,该望远镜在前往围绕太阳的轨道L2时展开了其硬件,幸运的是,一切都按计划进行。现在,看起来韦伯将能持续收集科学数据至少20年。NASA最近分享了它是如何测试韦伯以确保它为太空冒险做好准备的。航天器通常要经过一个叫做真空测试的过程,在这个过程中,它们被放置在一个现有的真空室中,从而吸出所..

电动汽车真的环保吗?近日,2022世界动力电池大会上,吉利控股集团董事长李书福针对电动汽车的“观点”,颇有平地惊雷之效——电动车是否真正环保再度成为热议的话题。李书福表示,(中国)电动汽车用的电,70%-80%还是煤炭发出来的,其实是不是清洁能源,大家有不同的看法。无独有偶。2021年初,丰田汽车社长丰田章男也曾有过类似观点的发言,他表示,“在日本这样一个主要依靠燃煤和天然气发电的国家,电动汽车对环境并没多大帮助”,他进一步解释..

Jeep转身离去,这3个合资品牌恐将步其后尘,买它们的车需三思前几天,广汽菲克的外方母公司一纸通知,基本上就宣告了广汽菲克的解散,而作为广汽菲克旗下的唯一国产品牌,国产Jeep相关车型也将没有下文,而那些购买国产Jeep相关车型的车主们,在未来一段时间,也将面临成为“绝版车”接盘侠,维修、保养没人管的境地。之前,我们就说过,对于普通消费者来说,对于一些经营状况不是很好的车企和品牌,在购买这些品牌和车企的产品,是需要非常谨慎的。因为一旦厂商崩溃,经销商退网,那么消费..

车企预售套路有多深?预售数据随便说,用“高销量”引消费者入坑最近几年,随着国内汽车市场的成熟,“预售”成为很多汽车厂商的新玩法,所谓的预售,就是新车还没上市,就先定一个预售价格,并且将车辆的相关信息先行披露,让消费者花费少量的订金,获取新车上市后先行提车的权利,等到新车正式上市之后,消费者再根据车辆正式售价补齐尾款、提车。从程序上来看,新车预售好像没有什么问题,先交钱就能先提车,但是如果大家了解有些汽车厂商的套路之后,可能就不那么想了!先给大家举个例子吧..

被称换壳“途昂”,比奥迪Q7更大:上汽奥迪Q6开启预售7月24日,上汽奥迪全新的中大型SUV车型奥迪Q6正式开启预售。共推出了4个配置的车型,预售价区间为50~65万元。从新车的命名以及售价上,也能够看出来奥迪Q6的定位,是在奥迪Q5L和奥迪Q7之间。不过,从车身尺寸上来看,奥迪Q6的车身长度却超过了奥迪Q7,是目前奥迪在国内在售尺寸最大的SUV车型。你可能会问,奥迪Q6为什么比奥迪Q7还要大?原因很简单,奥迪Q6是一款国内特供车型。正因为如此,售价更便宜的奥迪Q6车身尺寸也更大。如..