你知道北京中轴线附近最古老的碑刻是什么,又位于哪里吗?作为北京历史最悠久的佛寺,法源寺内名碑林立,其中最著名的是《无垢净光宝塔颂》残片。严格来说,它是刻石,找遍北京城内,目前仅存此一块。本期的京华物语,就来说说这块中轴线附近最古老的碑刻。

原文作者 | 蔡辉

《北京中轴线文化游典碑刻——皇皇史册》,蔡辉 著,北京出版社2021年10月版。

“唐太宗贞观十九年(645)及高宗上元二年(675)东征还,深悯忠义之士殁于戎事,卜斯地将建寺为之荐福。(武)则天万岁通天元年(696),追感二帝先志,起是道场,以‘悯忠’为额。”这是《元一统志》 (原名《大元大一统志》,元代官修全国性地理总志) 对悯忠寺 (即今之法源寺) 的记载。

《帝京景物略》《春明梦余录》《日下旧闻》等均认为法源寺建于贞观年间,但事实上,唐太宗只提了个动议,直到武则天时期才真正完成。

法源寺是北京历史最悠久的佛寺,距今已一千三百七十多年。它深度嵌入中国历史,见证了安史之乱、靖康之耻、宋遗臣谢枋得 (《千家诗》编纂者) 就义、袁崇焕受冤乃至戊戌变法等重大事件。

法源寺内名碑林立,其中最著名的是《无垢净光宝塔颂》残片。严格来说,它是刻石,而非碑,但找遍北京城内,目前仅存此一块唐刻,且恰好保留在中轴线附近。只是它问世后,几次被修改、重刻,其背后隐藏着历史变迁的大关节。

唐朝为什么要修悯忠寺?

旧北京城寺庙如林,据1929年调查统计,尚存一千零三十三座,以法源寺 (即唐代的悯忠寺,为保持叙述统一,下文一律称为法源寺,但事实上,不同时期它的名字是不一样的) 为最古。值得注意的是,甚至在唐代“武宗灭佛”时,法源寺也未受影响。所谓“武宗灭佛”,指唐武宗李炎在位时(841—846),对寺庙经济过分扩张感到不满,特别是各寺庙大量铸造铜像,而铜在当时是铸造货币用的贵金属。唐代乏铜,每到市场经济发展到一定阶段,便会出现货币供应不足的问题,引发“钱重物轻”。唐代纳税多用铜币,铜币价格上涨,等于增加了税负,百姓怨声载道。此外,李炎本人笃信道教,受“灭佛”政策影响,连景教 (基督教聂斯脱利派) 、祆教 (即琐罗亚斯德教) 的寺庙也被拆毁,寺产被没收,信徒被强令还俗。

令人意外的是,法源寺却躲过了此劫。

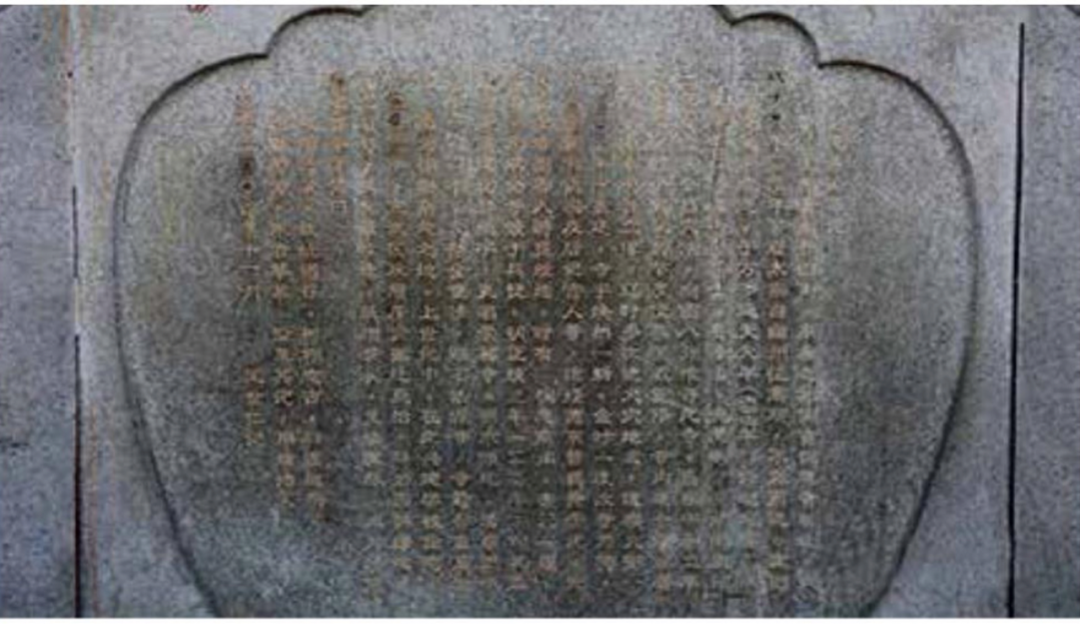

悯忠寺纪念标志前侧刻录王世仁2004年书写的《悯忠寺沿革记》(《北京中轴线文化游典碑刻——皇皇史册》内页插图)

这是因为,唐代中国的地理大格局是东西结构,关内与关外相隔,唐廷的注意力更多聚焦在西翼,东翼 (即今华北一带) 较少得到关注。

经唐太宗、唐高宗两代人努力,东翼的最大威胁高句丽被彻底消灭。而当时华北富庶,大量粟特人来此经商,甚至在此定居,在宗教信仰的黏合下,形成聚落。安禄山、史思明均有粟特血统,安禄山的母亲是“胡巫”,应是祆教司仪之类。

考虑到这些因素,唐廷建法源寺,有依靠宗教力量稳定地方、敦化风俗之意,这是一个长期的战略,自然不受临时性政策影响。与此同时,地方势力想向唐廷献媚,也往往拿法源寺说事。

史思明做了一件“百衲衣”

唐天宝十四年(755),安禄山在法源寺内的东南角建塔。两年后,史思明又在法源寺内的西南角建了一座塔,今存的《无垢净光宝塔颂》,就是出自这座塔,原本镶嵌在塔壁上。塔在辽代清宁三年(1057)大地震中倒塌,刻石如今安放在寺内悯忠台观音殿的观音像后,普通游客不可靠近。

该刻石有三大奇:

首先,文字虽竖排,但从左至右,而非常见的从右至左。古人书写多用墨,这种写法不仅易污衣袖,且违背礼制。对此安排,后人颇感奇怪。明末清初的著名学者顾炎武认为,这可能是安禄山临时定的规矩。

其次,刻碑时安史之乱已经爆发,安禄山不信任史思明,起事时未与他充分协商,也没给他安排具体任务,只是让他守幽州。安禄山初期屡战屡胜,但到757年时,他被儿子安庆绪暗杀,唐军趁机反击,战局一度逆转。史思明无奈,宣布向唐朝投降,他建塔竖碑,应该是为了向唐朝讨好。所以《春明梦余录》中称:“此碑盖建于初归附之时,而借以媚唐也。”可碑上明明刻有“光天文武大圣孝感皇帝”的尊号,这是西逃的唐明皇给儿子李亨的尊号,此时《无垢净光宝塔颂》已经刻成,难道史思明能未卜先知?

带着这一疑问,学者仔细观察《无垢净光宝塔颂》,才发现问题所在:碑上多处凹陷,显然是把原来的文字磨去,刻上了新字。

经历代学者研究发现,《无垢净光宝塔颂》仅七百六十六字,涂改的字至少达四十九字之多,有些字磨掉后,想不出新字填补,干脆留白,多达十八处,堪称惨不忍睹。

显然,《无垢净光宝塔颂》本是用来讨好安禄山的,因安禄山初期屡战屡胜,史思明不得不表忠心。没想到安禄山死得太快,史思明只好在碑上乱涂乱改,将所有僭越的词都删去,转而吹捧唐朝。只是活儿干得太糙,一块好碑,生生被弄成千疮百孔的“百衲衣”。

想讨好唐朝,又不愿多花功夫,可见此时史思明已有复叛之心。虽然《无垢净光宝塔颂》进行过反复修补,但仍有一些不恭处,唐朝平定安史之乱后,为何不将此碑毁弃呢?可能当时东翼的离心因素太强,且战后百废待兴,唐廷不愿小题大做,引出意外变故。

文章虽差,字写得好也行

《无垢净光宝塔颂》堪称刻碑史上最著名的“烂尾楼”,却意外成了历史名碑。

碑文作者是张不矜,时任范阳府功曹参军兼节度掌书记。唐代大多数时期,范阳的治所在今天的北京,辖河北、辽宁的部分地区,安禄山曾兼任范阳节度使。功曹参军相当于今天的军事参谋,节度掌书记则是节度使属官,有文学、有出身的人才能担任,相当于今天的省长办公室主任。

张不矜的文字应功力不俗,但《无垢净光宝塔颂》是“颂”体,文辞古奥,空洞无物,加上反复窜改,颇有词不达意处。碑文大概的意思是说,唐朝很厉害,史思明又很纯朴,所以建了这么个塔,以震慑坏人,宣扬唐朝的威风。

史书上记载张不矜的地方不多,他的顶头上司是耿仁智。安史叛军攻陷长安后,史思明让耿仁智、张不矜写表章,要求唐皇下令杀掉名将李光弼,并威胁道:如果不杀李光弼,我史思明就自己带兵去杀。

奏折写好后,在装入封套前,耿仁智将其中不恭的文字全部删除,并让人重写表章。史思明知道后,下令杀掉耿仁智、张不矜。处决前,史思明召耿仁智见面,说:“我用了你将近三十年,你却这么对我,我可没亏待过你。”

耿仁智却说:“人总有一死,为忠义死,死得好。你现在造反,不过就是晚死几个月而已,还不如现在就死。”史思明气晕了,用棍子把耿仁智活活打死,连脑浆都打出来了。张不矜应该也被砍了头。

《无垢净光宝塔颂》能传承千载,因它出自书法大家苏灵芝之手,他宗二王,却善于变化,被尊为“视北海 (李邕) 则加庄,视太师 (颜真卿) 又多隽”。李邕、颜真卿都是书法史上的开宗立派者,可见苏灵芝的书法功底有多深。

一座法源寺,半部中国史

除了《无垢净光宝塔颂》,法源寺还保存着诸多古碑,其中许多是皇家赐碑,所以有“一座法源寺,半部中国史”之说。因为自唐代以后,中国地理大格局逐渐从东西向转为南北向,政治中心从西安移到了北京,而法源寺堪称是这个大转向的枢纽。

在法源寺,还有几块碑不能不提:《曹娥碑》:

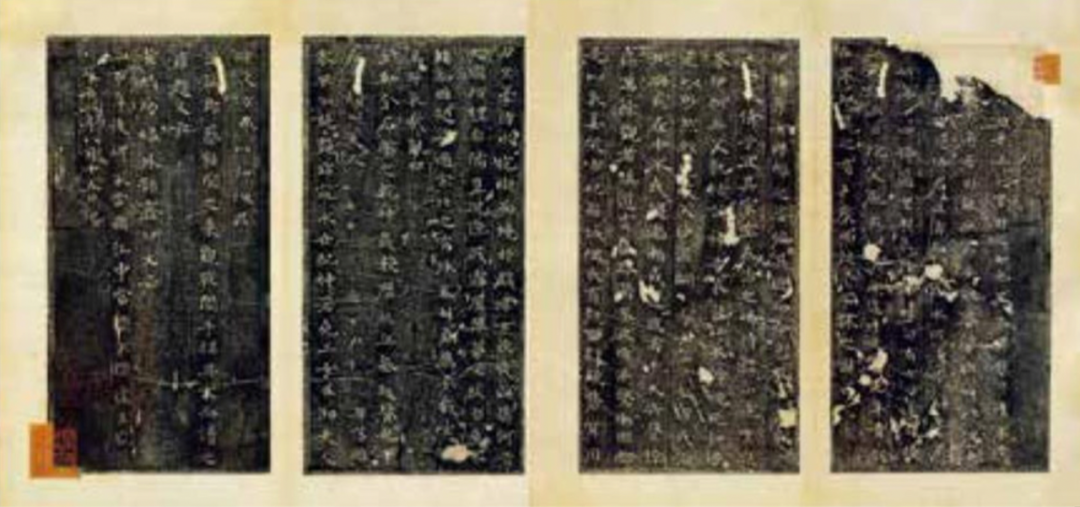

在中国书法史上,另有两通《曹娥碑》,一是东汉著名文人蔡邕书写,宋代蔡卞摹刻;另一是《孝女曹娥碑》,南朝宋元嘉元年(424)立,明人传为王羲之书,被认为是书法史上的神品,历代学书法者必临。法源寺的《曹娥碑》应是另外一通,此碑在明代便已找不到了,也没留下拓片。

王羲之《孝女曹娥碑》(《北京中轴线文化游典碑刻——皇皇史册》内页插图)

曹娥是东汉时著名孝女,她的父亲在江中淹死,曹娥当时年仅十四岁,于五月五日投江,三天后抱父亲尸体而归。

元初,宋遗民谢枋得到北京,住在法源寺,见墙上有《曹娥碑》,痛哭道:“小女子犹尔,吾岂不汝若哉?”意思是一个小女子都能这么做,我还不如她吗?于是绝食而死。

谢枋得是《千家诗》的编辑者,最大贡献是将李白的“床前明月光,疑是地上霜”收入其中。此前该诗因文字太简,不受重视。《千家诗》是为教儿童学诗而编,故予以收录,使它成了千古名作。

《大元福庆寿兴元观记碑》:是北京地区不多见的元朝石碑,由大都路儒学提举郝义口述,中书省左司员外郎于□ (无法辨识) 书,国子司业杨宗瑞篆额。儒学提举司是为推动儒学而设的地方机构,位仅五品。

《圣旨碑》:元仁宗 (1311—1320年在位,元朝第四位皇帝) 所颁圣旨,全用白话,非常罕见。立碑目的,是要求任何人不得向寺庙征税,也不能侵夺寺庙财产。但当时的白话不易懂,比如“不拣甚么,他每的不拣是谁,休夺要者,休使气力者”,意思是“无论何物,任何人不可逼索,不可倚势欺之”。

北京法源寺《圣旨碑》(《北京中轴线文化游典碑刻——皇皇史册》内页插图)

明代两御赐碑:分别是明正统七年(1442)所立的《重建崇福寺碑》和明崇祯十四年(1641)所立的《重修悯忠寺碑》,雕饰极精美,可惜磨损严重。

《御制法源寺碑》:清雍正十二年(1734),对法源寺进行了修葺,特立碑纪念,雍正还御笔写了“存诚”匾额。

《御书波若波罗蜜多心经碑》:清乾隆四十三年(1778)立《碑。乾隆一生多次书写《心经》。早在乾隆九年(1744),便在京城贤良寺(东城区煤渣胡同)刻了御笔《心经》塔碑。乾隆十八年(1753),重修妙应寺白塔时,将御书《心经》放入塔刹(天宫)中。法源寺的这块碑异常雄壮,对比三次写《心经》的不同字迹,可见青年乾隆、中年乾隆和老年乾隆的心态变化。

除以上提到的,法源寺还有一些名碑。

有趣的是,作家李敖曾写过一本小说,以法源寺为背景,书名便是《北京法源寺》,据说是他的代表作。可在法源寺里,早就刻有“李敖”的名字——在一座明朝御马监太监们捐铸的铜钟上,“李敖”的名字赫然在列。

你提我,我也提你,看谁斗得过谁。当然,这不过是历史的巧合。

本文选自《北京中轴线文化游典碑刻——皇皇史册》,已获得出版社授权刊发。原文作者:蔡辉;摘编:安也;编辑:青青子,宫子;导语校对:王心。

,一座法源寺,半部中国史丨京华人像摄影技巧 物语相关:

如果感觉福克纳的小说晦涩,可以先阅读下这份指南福克纳的作品有些与众不同的特质,似乎更容易受到写作者的推崇,给他们本身的写作带来影响。拉美最著名的两位作家,马尔克斯和略萨,都认为自己的写作深受福克纳影响。这份受益者名单里还有奥尔罕·帕慕克、托妮·莫里森、哈维尔·马里亚斯、耶霍舒亚、莫言、余华……他们有的偏向接受福克纳对自己写作精神上的影响,有的偏向形式技巧的学习,作为黑人作家的托妮·莫里森则显然更容易看到福克纳作品中的种族关系主题。不过也许福..

王维的魅力在于,把不痛快活成了诗意“王维一生最美的诗,大都是写的辋川。”山中雨过,他说“明月松间照,清泉石上流”;山中无雨,他又说“山路元无雨,空翠湿人衣”;闲居无事时,他任凭“松风吹解带,山月照弹琴”;思念友人时,他就静静地“倚杖柴门外,临风听暮蝉”……位于终南山东北麓的辋川,离都城长安50多公里,是王维隐居的完美选择:“他带着尘世里的疲惫和忧愁回来,用山水草木治愈自己,然后再一次迎向外界的凶险。”这好像也符合当下大多数人对于隐..

所有女性的每一天,都在巨大的艰辛中结束 | 埃莱娜·费兰特以《我的天才女友》为代表的“那不勒斯四部曲”走红之后,迅速在全世界范围内掀起了“费兰特热”,然而这位作家的身份至今仍是一个谜。1992年发表第一部作品《烦人的爱》时, 埃莱娜·费兰特明确告知出版方,不公开透露身份与性别、不接受现场采访、不参加任何研讨会与颁奖典礼。随着一部部作品的走红,这位神秘的作者,也成了舆论追捕的对象。不过,在《偶然的创造》一书中,费兰特却满足了大众对文学隐者的好奇,她通过“命题..

夏承焘与《文汇报》:文章合为时而著,歌诗合为事而作《夏承焘日记全编》,夏承焘著,浙江古籍出版社,2021年11月版,1680.00元今年3月,《夏承焘日记全编》新书发布会在杭州举行。皇皇十二巨册记载了夏承焘七十年人生的日记,堪称中国二十世纪最漫长、最完整的学人日记,具有极高的文化价值。媒体对此普遍关注,多家记者相继来采访或约稿,其中也有《文汇报》。我总感觉,《日记全编》是一个大大的文化宝藏,可供人多方寻采,取之不尽,用之不竭;它又像一个万花筒,不同的视角,呈..

“亲爱的,你不是要带我飞一条最美的路吗?通向大海,通向春天”当我们以一双候鸟的眼睛来看待这个世界,世界会有何不同?本文的主角正是一种叫做「勺嘴鹬」的候鸟。它们的嘴很独特,长得像勺子;它们数量极少,被列为极度濒危物种。他们出生在遥远的西伯利亚冻原,总是乘着太平洋的风往返千万公里,“很多小勺嘴鹬不满月就开始了10年飞行不息的一生。”他们以归于海天的生命,书写着自己的传奇。有一天,一只“小勺子”——盐小勺来到了这个世界上。在冻原上经历短暂的童年后,爸爸妈妈就要把..

张怡微《四合如意》:描摹社交媒体一代的世情书《四合如意》书封。最近,作家张怡微短篇小说集《四合如意》由人民文学出版社出版,本书是作者继2017年长篇小说《细民盛宴》与2020年短篇小说集《家族试验》之后由人文社推出的第三部作品,内容和焦点也从“家族试验”转移到“社交媒体一代”,十二篇短篇小说,描摹出都市人的生活与情感变迁。《四合如意》中有很多揭示着这个时代的残酷真相的警策之句:“大城市生活好像打游戏的初始台地,有一定规则,顺应它一切就变得有迹可循..

到终南山隐居的人,大多数都迷失了2015年初,一篇《2014年借山而居》的帖子在微信朋友圈刷屏,一天内阅读量突破10万,而后迅速被各大自媒体转载。这篇帖子的主人公张二冬,毕业于西安美术学院油画系,在2013年花4000元在终南山租下一座使用权20年的小院,从此过着喂鸡养狗、写诗画画、种地晒太阳的诗意生活。逃离北上广去山里隐居,是很多人的心之所向,但大部分人却没有勇气真的去选择这种生活方式,也有些人短暂尝试后便无法忍受山中的不便与孤独,而张二冬却一..

“《红楼梦》里的爱情故事,都是宝黛爱情故事的配角”喜欢林黛玉还是薛宝钗?更站宝黛还是宝钗?每个《红楼梦》的读者可能都避不开这些问题,也会不自觉地在阅读过程中有所偏爱。“一梦红楼二百秋,纷纭众说迄未休。最是奇观钗黛辩,磨完嘴皮动拳头。”对薛宝钗与林黛玉的争论,不但从古至今从未停息,甚至可以算是文学作品引发的最为激烈的一种争论。种种争议还分出了三大派别或观点:拥林派、拥薛派和“钗黛合一”论。有人称:“黛玉聪明机智,为群钗冠。”(青山山农《红楼梦广义..

韩少功:中文系的,文科领域的,应该给这个世界帮上一些忙当我们在说一个东西“土”,另一个东西“洋”的时候,我们在说什么?在作家韩少功看来,很多我们视为“洋气”的东西,实际上是工业化程度、经济发展程度更高带来的产物——“很多人说的‘洋’,并不是指中世纪的西方,不是指古罗马的西方,而是指十八世纪以后工业化的西方,专掐西方最强盛的一个特定阶段。”下文中,他指出,我们对于中西方文化“先进”“落后”的比较判断,重点其实在于时间上的先后,也就是“迭代”。而当我们..

人生若只如初见:郁达夫的风雨爱情1936年,郁达夫在杭州的新居“风雨茅庐”正式落成。按照郁达夫的规划,自己将与妻儿在这个地方度过平静的余生,不再过问世事。倘若如此,他与第二任妻子的爱情故事也许会是另外一种结局。九年前,郁达夫与王映霞初次相遇,之后便对她展开猛烈的追求……他们的爱情,是民国文坛著名的“旷世姻缘”。而杭州的风雨茅庐,正是这段爱情的重要见证。然而,与原本的规划相悖,在生命的最后十年,郁达夫居住在风雨茅庐的时间屈指可数。随..