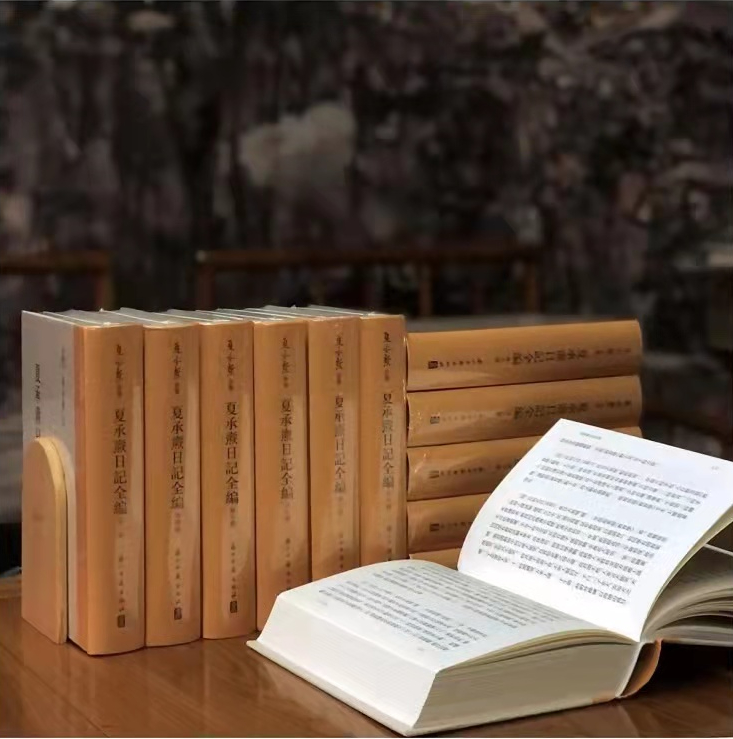

《夏承焘日记全编》,夏承焘著,浙江古籍出版社,2021年11月版,1680.00元

今年3月,《夏承焘日记全编》新书发布会在杭州举行。皇皇十二巨册记载了夏承焘七十年人生的日记,堪称中国二十世纪最漫长、最完整的学人日记,具有极高的文化价值。媒体对此普遍关注,多家记者相继来采访或约稿,其中也有《文汇报》。我总感觉,《日记全编》是一个大大的文化宝藏,可供人多方寻采,取之不尽,用之不竭;它又像一个万花筒,不同的视角,呈现不同的色彩,不同的景观。于是就想出来一个法子,用“文汇报”三字作检索,看看《日记全编》中会罗列出哪些信息,能从中发现一些什么。这也是这部鸿篇巨制展开的一种有意味的方式。它所展现的,是上世纪五十年代开始的一些日子……

合为时·合为事

“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。五十年代到六十年代初,是夏先生在报刊杂志上发表作品的一个高频时段。《文汇报》和《浙江日报》,则是夏先生发表作品最多的两大阵地。这阶段夏先生发表的作品,无论是诗词创作,还是诗词欣赏、评论,多带有鲜明的时代性。

如1958年日记:

《文汇报》载予下乡三诗。(1月17日)

《文汇报》见汤国梨先生和予《下乡》三诗。(1月27日)

原来,章太炎夫人汤国梨在《文汇报》上看到了夏先生的《下乡》诗,受到启发。她写给编辑的信中说:“夏先生是个文学家,竟有三事力能胜任;我虽年老力衰,尚有二事(养蚕、采棉花)可为。”于是同题赓和,也写了三首《下乡》诗投给了《文汇报》。

又如同年日记:

发《文汇报》《浣溪沙·下乡访问农村》词四首。(3月5日)

核查《文汇报》实刊发三首,词题是“春节下乡访问农村,笕桥乡七星社模范饲养员陈祖元同志邀作诗,为成小词三首”。其中一首的上片为:“谁为农家注起居?今年新事古来无,家家元旦动犁锄。”

此外,1956年12月13日,夏先生向《文汇报》投了一首《洞仙歌·赠讨饭阿昌》词。1960年11月11日,《文汇报》刊载过夏先生《种菜》诗二首。凡此等等。

总之,五六十年代,夏先生虽然也偶作新体诗,但他发表在报刊杂志上的诗词作品,形式上多为旧体格律诗词,但内容多紧随时代,是“旧瓶装新酒”。尤其是用词体来迅速反映时政及现实生活,“为农家注起居”,为乞者作歌词,开历代词体创作题材新境,在当代词史上落下重要的一笔。

新中国后历次运动,在夏先生日记里都有记录。有的当时令他疑惑,比如1957年“反右”:

过天水桥,微昭、云从、操南谈华东师大反右派事,今日见《文汇报》,许杰、戴幼和、施蛰存皆被指为反党人物。(6月28日)

上午古典教研组在予家开反右派讨论会,连日《文汇报》揭发幼和事,此君不知何所为而为此。(7月4日)

戴幼和即戴家祥(1906-1998),历史学家、古文字学家。1951年受聘为华东师大中文系、历史系教授。夏先生不解“此君不知何所为而为此”。夏先生的不解,或许也代表着许多人的心头疑惑。“右派”,“反党”,何其重的罪名,一个教授,究竟做了什么就“反党”成“右派”了呢?

有的运动,夏先生一开始就愿意接受,比如“知识分子劳动化”。为了使旧社会过来的知识分子成为无产阶级知识分子,1957年之后的三年里,上百万干部下放农村、工厂,参加体力劳动。有部分被打成“右派”的干部,下放成了农民;留在城市的干部则以机关劳动为主,不少学校设有本校农场,供师生从事种菜、种粮、养鸡、养猪等生产劳动。

夏先生二十多岁受到新儒学的感召,在日常生活中对自己的诫律之一就是“习劳”。解放前夕,他预感到大变革即将到来,五十岁生日那天(1949年2月8日)在日记里写道:“予生十九世纪之末年,此五十年间,世界文化人事变故最大。……今年我国激变尤大,予之后半生,殆将见一千年前所未有之新世界。”带着对新世界的憧憬,他跟许许多多的知识分子一样,真诚愿意“洗心”而“革面”,亲近劳苦大众,关注民生疾苦。他写《下乡》《种菜》《赠讨饭阿昌》等等这些题材的诗词作品,一方面与他一贯的德性内化相吻合,一方面也反映了社会主义文化心理下的思想倾向。

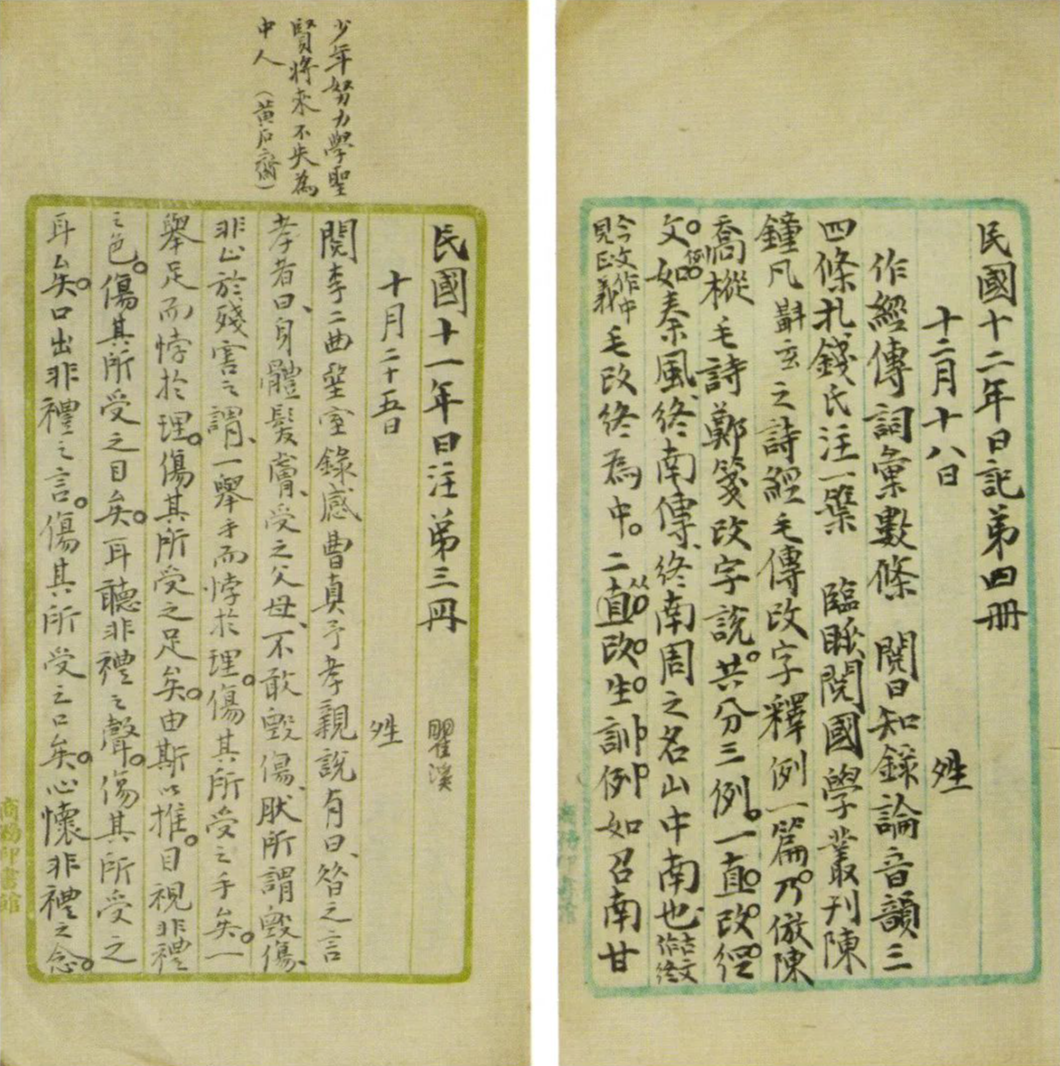

夏承焘1922年、1923年日记稿本

夏承焘1929年日记稿本

为大众普及诗词

从五十年代到六十年代初期的十余年中,《文汇报》向夏先生约过许多稿。稿子发得多了,影响也大了,就开始约写专栏。如1960年约“为工农兵说唐诗”:

得《文汇报》复函,属写“为工农兵说唐诗”,每期千字左右。(9月29日)

上午写红专规划,与驾吾、宛春、伦清合写决心书,请求下放农业第一线。午后小组阅文件。傍晚与平慧善种菜。得《文汇报》笔会函,属寄“为工农兵说唐诗”。(10月13日)

上午阅文代会文件。午后洗扫教研组及厕所,捉秋菜虫。午后汝杰来,夕为其说宋词。发《文汇报》复,告“为工农兵说唐诗”十一月底可交稿,寄去昨成一诗。(10月15日)

夕宋书记作支援农业第一线报告,下月六日第二批同志下乡。……《文汇报》来催“与工农兵说唐诗”稿,先寄去《古典诗歌小札·说东坡杨花词》一篇。(11月29日)

发《文汇报》函,告撰“与工农兵论杜诗”,寄去《临江仙·和唐弢、郭绍虞、刘大杰、李俊民》一首。(1961年1月3日)

影响大的还有“月轮楼说词”和“唐宋词欣赏”两个专栏。

接《文汇报》函,属写《月轮楼说词》及论宋词文章。(1961年1月21日)

《文汇报·笔会》昨日开始载予《月轮楼说词·说高登好事近》一篇。午后寄去《说陈其年反映阶级矛盾》一篇,与约以后每周或隔周寄一篇,并问应加小注否。(2月6日)

得《文汇报》编辑朱近予复,谓《月轮楼说词》第一篇发表后,反映都甚好。昨日举行古典文学座谈会,刘大杰、陈向平、马茂元皆极称道,认为材料新、观点明确,对读者甚有帮助。(2月11日)

《文汇报》刊登的一组“月轮楼说词”,欣赏的有宋代词人高登的《好事近》、陈亮的《水调歌头·送章德茂大卿使虏》,以及陈亮、辛弃疾的“鹅湖之会”词,还有清代词人陈维崧的《南乡子·江南杂咏》《贺新郎·纤夫词》。从中可见夏先生对于豪放派作品的偏好,以及“知识分子劳动化”“人民性”等思想引导下的选词趣味。

“月轮楼说词”反响颇佳,《文汇报》随后又辟出“唐宋词欣赏”专栏。除约稿外,也商量刊登夏先生在浙江广播电台播放过的诗词欣赏稿。

《文汇报》徐开垒来函,欲载予说词广播稿。(1961年12月1日)

发《文汇报》复,允其载广播稿。(12月2日)

得《文汇报》寄来《唐宋词欣赏》小样,即改一过复之。(12月14日)

《文汇报》载予《唐宋词欣赏》广播稿,与怀霜同署名。(12月20日)

《文汇报》刊登的夏先生有关诗词欣赏的文章,1962年最多,有二十多篇。但由于当年4月24日以后日记遗佚,这一年与《文汇报》有关的信息只留三条。

发表在《文汇报》“唐宋词欣赏”专栏下的文章,后来与发表在《浙江日报》、香港《大公报》等报刊上的“湖畔词谈”“西溪词话”专栏文章一起,结集为《唐宋词欣赏》,1980年出版。这本书,散篇发表时即反响很大,结集出版后也成名著,一再重版。

《文汇报》的故事说明,五六十年代,夏先生写大批诗词欣赏文章,很多是由报刊约稿催生出来的。而报刊约稿,反映的正是形势与社会的需求。

诗词普及,为夏先生赢得大批的读者,也与他教书育人、培植后学一般,同为普化众生、沾溉后世的文化事业。

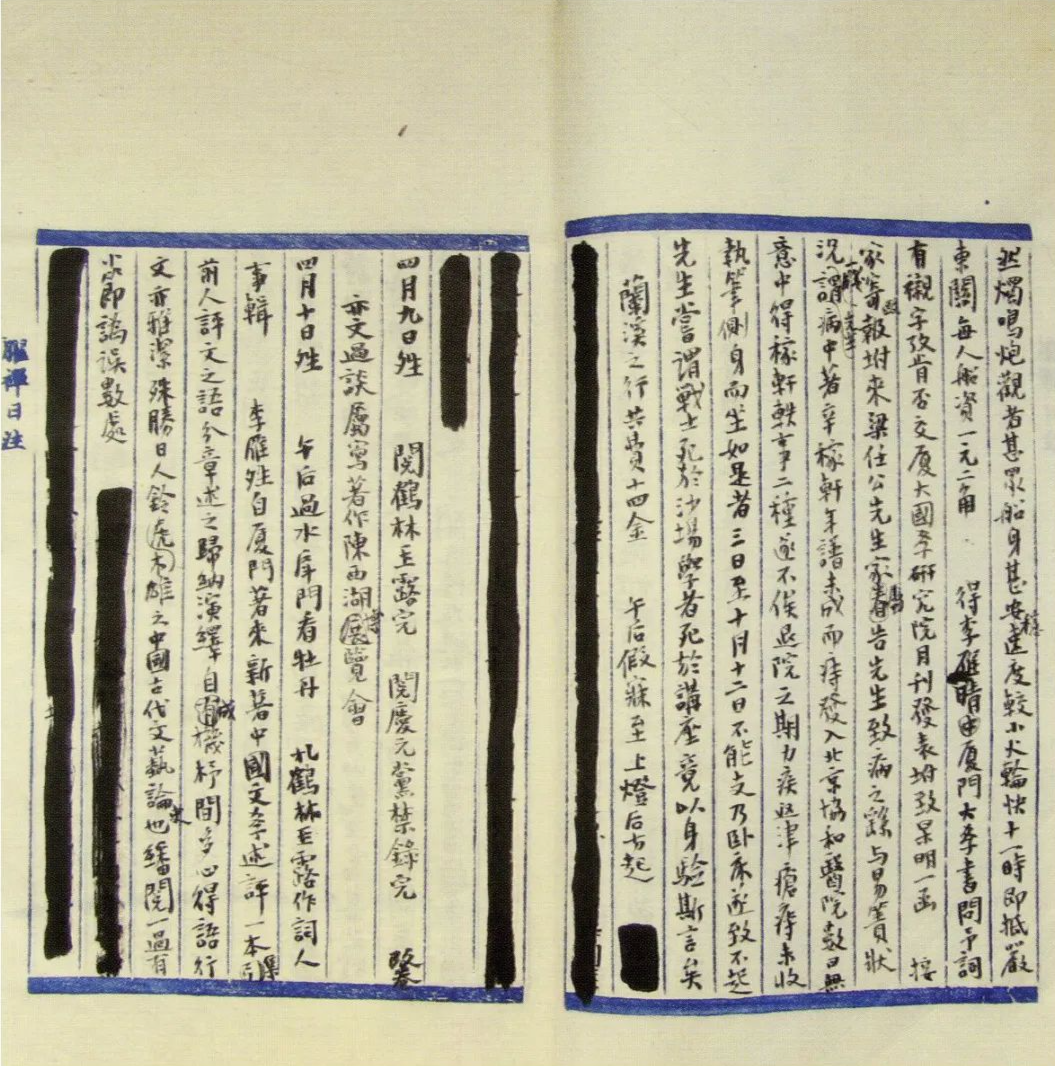

夏承焘1954年日记稿本

外事活动·学术活动

五六十年代,夏先生作为一名诗词专家,曾参加过不少外事接待活动。比如1957年2月27日日记载:

昨晚文化局来电,邀予今晨往接苏联专家,予以伤风未往。晚六时半专家来访,乃知是莫斯科苏联科学院中国学研究所艾德林教授,即吴闻在《文汇报》所作报导之诗友艾德林。其人风度谈吐甚似中国人。与驾吾、南扬、宛春共座谈至八时辞去,以六年前所译白居易诗一册见示,予以《唐宋词论丛》为赠。谈吴闻、王起皆如亲友,谓在广州惜不及见陈寅恪。(君在广州时与予同时。)其导师某君译司空图《诗品》,且为作分析,成博士论文一厚本。予问学中文几年,云已二十年,说中国话颇流利,写中国字能作草。予问能作中国诗否,云不敢不敢。又云以俄文译中国古诗,比以中国白话译文言较容易,以白话译文言诗乃危险事。(艾君任苏联文学文化部长。)闻予后日往北京,坚约在北京饭店晤谈。

这是夏先生与苏联专家艾德林的第一次见面。这位外国友人不仅汉学造诣不凡,也有着自来熟的高情商,诚如吴闻在《文汇报》上刊文《诗友——艾德林》中所说,“他是那样富有风趣,决不容许初见面时的陌生感觉片刻存在”。

隔日,夏先生动身到北京参加教育部师资培养座谈会,在火车上又遇艾君,两人相谈甚欢。夏先生以所著《唐宋词人年谱》赠予。艾德林说在苏联就已拜读过,很喜欢书中的两幅诗人行迹图,可以考虑译制成俄文版。又约夏先生遴选李清照词,由他来译成俄文。

3月5日,夏先生下午翘会,去北京饭店再晤艾君,随后同访北海图书馆左恭副院长:

晴。大组会。三师大发言(钟敬文、孙陶林、智建中)。十二时半散。敬文邀予往北师大作报告,以事忙不敢应。下午谈助教大组会,予未出席。午后二时晤艾德林教授于北京饭店,同车往北海图书馆访左恭副院长,遇杨殿珣,予问苏联送还之《永乐大典》有无李清照集,一女同志检卡片云无此目。四时与艾君别于大栅栏口,约与予他日同游青岛、成都。

别后,夏先生填了一首《醉花阴》、两首《清平乐》词送给艾君,感叹其“诗囊酒袂,得得西来意”,发表在5月10日的《文汇报》上。我查看了报纸,其中一首词的词题是“艾德林教授枉顾谈艺,谓读宋词最爱李清照,嘱予助其译述,因作醉花阴一阕为赠之,并送其归国”。另两首的词题是“重晤艾君于北京,闻其尝登龙门访白香山墓,又冒台风乘江船往栗里寻陶渊明墓,再作清平乐二首题其手册”。从词题中亦可见,艾德林是一个对中华诗词文化有真爱的汉学家。

《文汇报》还曾登过夏先生《西江月》词“寄日本京都大学清水茂君,并邀吉川幸次郎教授同游杭州”,又曾刊登其寄日本学者林谦三、平冈武夫的诗词作品,皆可见夏先生与外国学者交往之一斑。

1961年的日记还载有这样四则消息:

朱近予来,邀下星期三往《文汇报》作文学报告。(6月5日)

《文汇报》来电,催座谈会稿。(8月2日)

《文汇报》送来讲演费十五元,并约再讲一次。(8月14日)

午后二时上海电影局局长瞿白音嘉定人、田念萱夫妇来迓,往电影局作宋词报告。先在庭院请吴蔚云(摄影研究所所长)与瞿君夫妇拍照片四张。约黄宗英同志来谈,谓昨新自杭州归,九月初即往温州拍《高机吴三春》片。宗英是黄述西先生之女,予廿余岁在北京时述西亦在京,宗英尚未出生。二时半报告开始,五时半毕,各厂长、书记、名演员在座甚多,予只识白杨一人。在沪共作报告八次(《文汇报》、上海师院、复旦大学、华东师大、作协诗歌组、戏剧学院),此为最后矣。(8月23日)

讲的是夏先生在上海为《文汇报》、各高校及电影局作文学报告的事。

夏先生此时为什么在上海呢?这牵涉到另一场重要的学术活动。

1958年,全国高等院校开展教育革命。革什么命?革原有教育秩序的命,革旧教材的命。1960年9、10月间,中央书记处一次会议上做出决定,要尽快编写一套好的文科教材,由时任中宣部副部长的周扬负责此项工作,分配各高校分头完成。上海复旦大学分配到的任务是编写《中国历代文论选》等几种教材。1961年3月29日,夏先生收到复旦大学郭绍虞邀请参编《中国历代文论选》的信,4月赴京参加教育部高等学校文科教育编选计划会议,回来后即到上海全力投入这项工作,从5月中下旬持续到8月底,历时三个多月。

由《文汇报》领起的八场巡回演讲,正发生于此际。这八场巡回演讲,从某种程度上,也透露出夏先生声名日隆的讯息。

文字改革·任心叔

1950年8月13日日记:

云从夫妇来,借《新文字拼法》去,想其有意向新学矣。昨夕心叔示钟山来函,在《文汇报》见心叔《学习斯大林言语学》一文,诋心叔主废汉字为断人慧命,瞎人眼目。谓方块字有何难学,谓方块字难学乃欧美人之见。心叔谓此饱人不知饿人饥。

这则记录,有关汉字改革。

早在二十世纪初,一部分新文化思想的启蒙者即认为,要想拯救腐败、落后的中国,必须扫除旧文化;而要扫除旧文化,就必须先废除汉字。于是,掀起了一场长达近半个世纪的废除汉字的狂潮。拉丁化新文字就是其中一种替代汉字的改革方案。

中国汉字历史如此悠久,改革必会引起多方争论。日记中的钟山即钟泰(1888-1979),曾经是夏先生之江大学的同事,著有《中国哲学史》《庄子发微》等。钟泰认为废除汉字如同“断人慧命,瞎人眼目”。他的意见代表了很多反对派的心声。

心叔即任铭善,夏先生最喜爱的学生之一,语言学家。对于汉字拉丁化,他也不是没有疑虑,见夏先生1943年7月2日日记:

夕听声越、心叔谈拉丁化文字。心谓有拉丁化,将无历史。声谓世界上文字,亘久不变,今日读八九百年前书无困难者,惟有中国;用拉丁化,则百年必变。

但当时,推行文字改革,是既定的国策,是时代的潮流。任铭善是一位语言学家,推行新文字,似乎是他当仁不让的职责。没想到后来“反右”,任先生被定为“极右”分子。

1950年,任先生忙于新文字运动工作。夏先生从旁看见,“自视闲散过日,惟有惭愧”,便也努力学起了拉丁化文字。这年2月12日,他还用新学的文字给心叔写过一封信。

拉丁化文字试行了几年之后,证明行不通,便在1955年停止了使用。五十年代以后出生的人,多不知道有这样一段历史。但是繁体字与简化字之争,现在也依然在延续。

雁荡女儿慨以慷

《文汇报》与夏先生的特殊缘分,还与一个人有关。

夏先生1959年3月23日日记:

《文汇报》记者钟锡知来,约杭大中文系讨论北大《文学史》,知无闻调来上海已半年。

无闻,即吴无闻,早名吴闻。夏先生在无锡国专任教时的学生,四十年的莫逆之交,也是浙江乐清名耆、夏先生挚交吴鹭山之妹。曾任《文汇报》驻京记者,此时调往上海本部已半年。有文才、有胆识。

1960年7月,夏先生赴京参加中国文艺工作者第三次代表大会时与吴无闻相逢,说距上次见面已三年。8月8日下午在会场又相遇,无闻“告《文汇报》昨日登予赠文代会百龄老人诗,是用电报发往上海者”。此次一为别,音讯十年后。

1972年初,因夏先生在“文革”中受到的各种冲击,本就体弱多病的游夫人饱受惊吓,患脑血栓而百药无救,在夏先生护送其回温州后不久,即抛下陪伴了四十七年的丈夫离世了。4月12日,寂寞无助的夏先生给上海的吴无闻发了一信,“问珍、古诸同学消息”。5月3日,收到吴无闻回信,夏先生心绪不禁破防:

得吴闻四月廿九北京函,谓近以常云病传染性肝炎回京,五月初返上海《文汇报》,嘱予失耦后一人在外,须多加保重。阅后不禁呜咽,与吴闻将十年不通信矣。

次年,“岁在癸丑,暮春之初”,踩着兰亭岁序,身着一袭白袷的吴无闻专程赴杭探望夏先生。此时夫子虽已从“牛棚”解禁,但年老体衰,门前冷落,孤苦无依。

上午无闻自上海来,云昨日《文汇报》开欢送会。午后与闻同过玉泉,谈别后多年情况。(1973年4月29日)

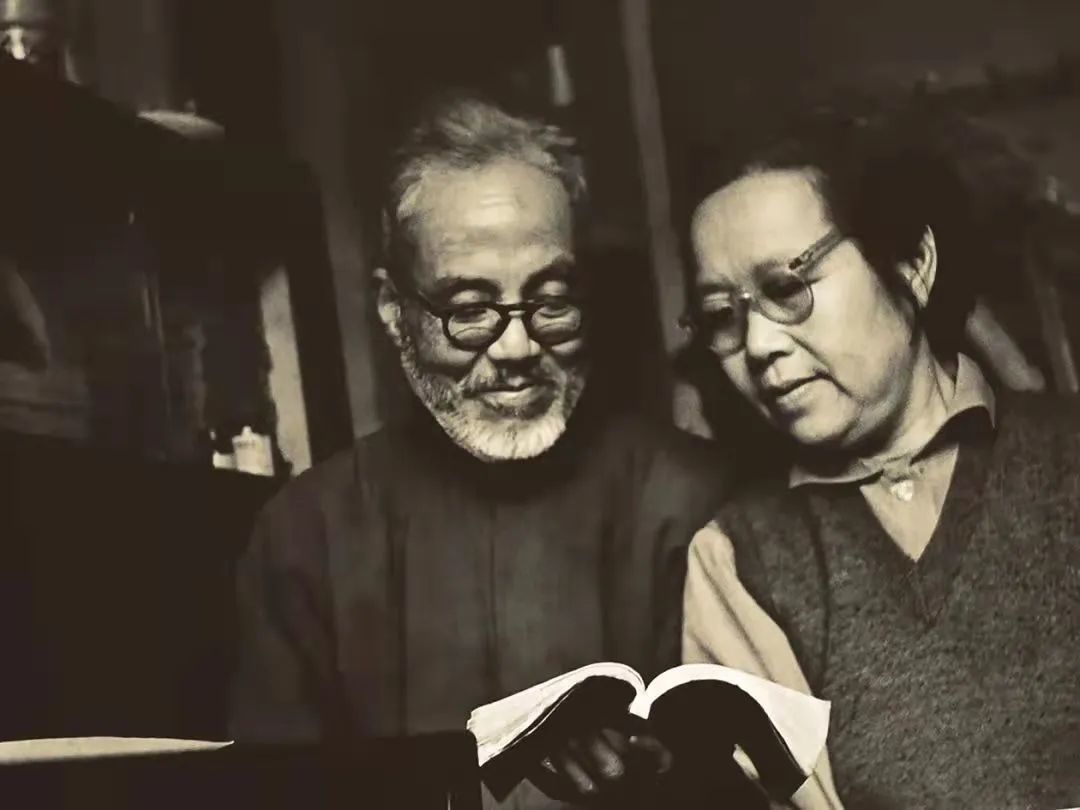

两人这次会晤,无闻做了陪伴夏老余生的决定。

于是,半月之后,杭州火车站,白髯飘飘的夏老夫子,在潇潇春雨中迎来了迟暮之年与他休戚与共的又一位人生伴侣:

下午雨。昨得无闻电,今日上午九时半乘沪车到杭。上午八时,与静聪往杭站迎迓。雇得轻快三轮候半小时,果翩然戾止。十时抵道古桥寓。银钗煮汤团。……听闻谈钦、顾夫妇事,承钦、顾赠银耳等。闻以予《减兰》词示顾等,顾谓予得闻亦不易矣。(5月17日)

前一晚夏先生为无闻所作的五首绝句《无冕王》也记在这天的日记里,起首第一句是“雁宕女儿慨以慷”。诚然,没有“慨以慷”的侠义肝胆和爽利性格,怎能在那样的时局做出这样一个惊世骇俗的人生决断。

这则日记,是一本新的塑料皮笔记本的开篇。笔记本扉页题:“爱晚亭记事(小岚以此册赠无闻,首页有爱晚亭画页,即以为名。)”首页钤有朱文印“无闻”“瞿髯”“瞿禅七十以后所作”,白文印“吴闻”“月轮楼藏”“夏承焘印”“能邑公年少”“携手西湖圆绿中”“声家一老”。这么多印记,昭示着这本日记的特殊性。它果然不同于夏先生以往的诸多日记本。自这本日记起,夏先生晚年的日记,就多由吴无闻代笔(夏先生亦有落笔,如一些诗词作品的改动等。越往后,夏先生落笔越少)。

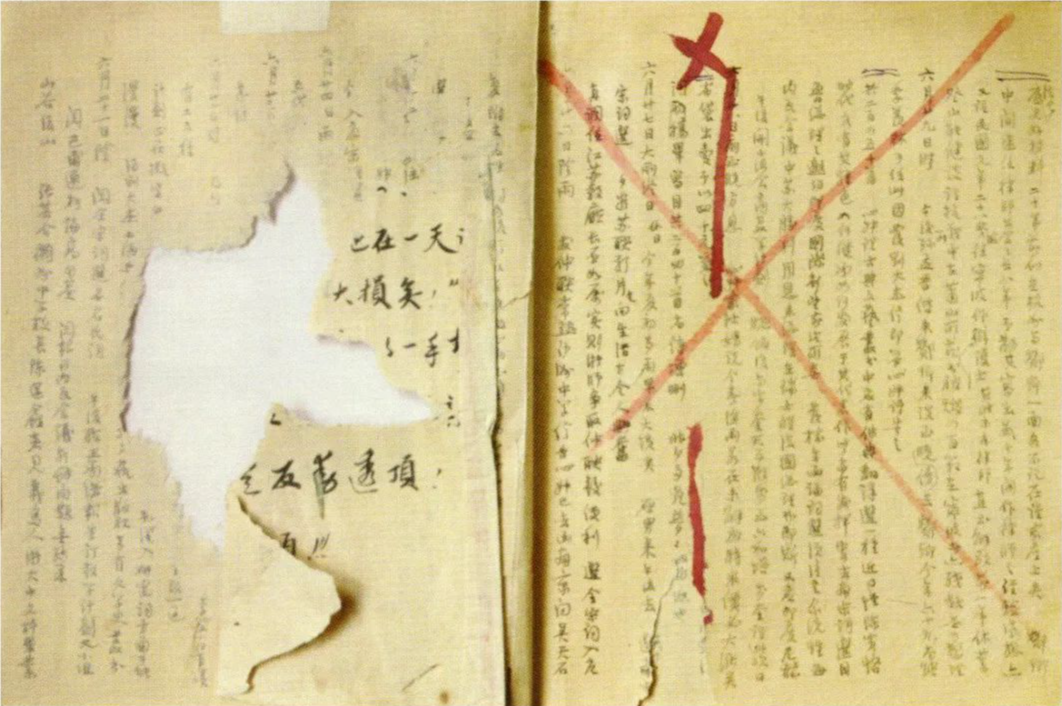

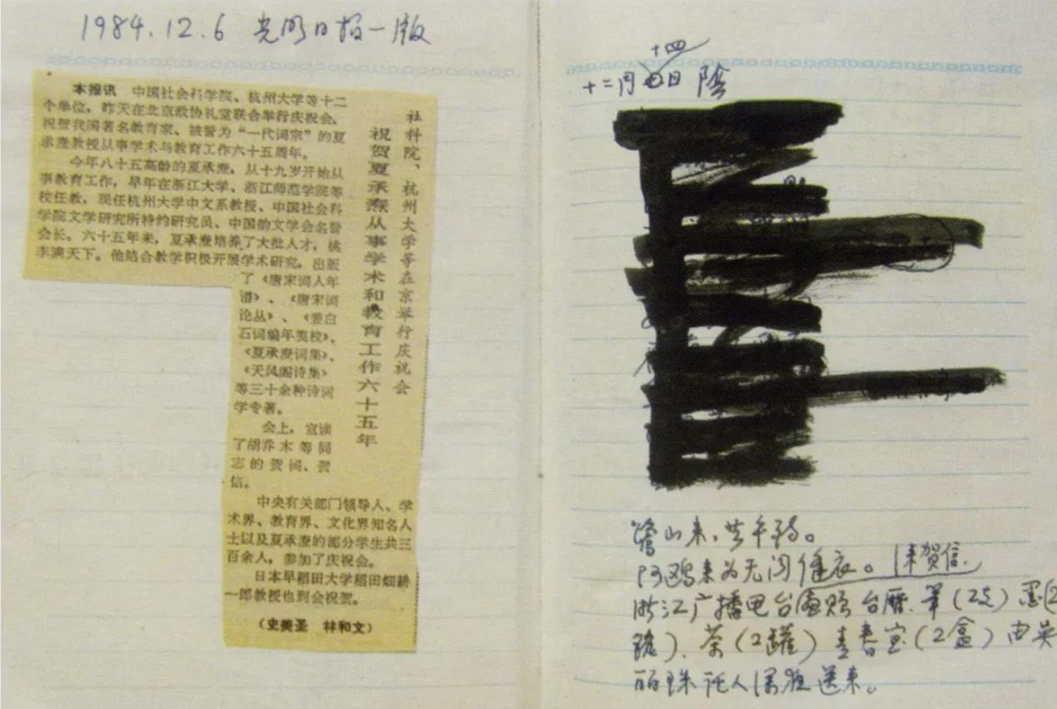

夏承焘1984年日记稿本(吴无闻代记)

我第一次读这则日记,看到“翩然戾止”四字,不觉移神。《日记全编》出版前夕,曾有人好奇:吴蓓与吴无闻是什么关系?我说,我跟吴先生非亲非故,且缘悭一面。为整理《夏承焘全集》,从他的遗箧中,触摸到了她留下的诸多文案旧迹;梳理夏著出版轨迹,从时间节点知其为夏先生晚年名山事业的第一大功臣。总之,了解愈多,感慨愈深,敬佩愈切。

1973年5月底,两位先生办理了结婚登记手续,隔日领取了结婚证:

晨王惠春医生送我二人体检证明信来。九时偕闻至西溪居委会办理结婚登记手续,下星期一可取。(5月31日)

上午写纪念簿诗词。下午闻往西溪区革委会取得西字〇四九号结婚证二纸,买糖数斤归。(6月2日)

此后的十六年,无闻夫人想来是异常忙碌的。一要照料夫子的身体、饮食起居、就医;二要负责其往来酬答、信件回复(夏先生患阿尔兹海默症后,许多信件、墨迹都出自她之手);三每天坚持为夏先生代写日记,直到其去世前一年;四以助成夏先生名山事业为己任,担负起整理全集并联系出版的一干事宜。虽然计划中的《月轮楼词学丛书》的出版经多番努力而未果,但整比旧稿、抄录残帙、为诗词作注等工作一直未曾间断。从结果来看,1979年至1985年,夏承焘著作的出版达到了一个井喷期,《瞿髯论词绝句》(1979)、《月轮山词论集》(1979)、《唐宋词人年谱》再版(1979)、《域外词》(1981)、《夏承焘词集》(1981)、《天风阁诗集》(1982)、《姜白石词校注》(1983)、《天风阁词集》(1984)、《天风阁学词日记》初编(1985)等一批著作密集出版、再版。夏先生去世后,无闻夫人又编辑出版了《夏承焘教授纪念集》(1988)。

夕阳无限好,为霞红满天。夏先生的暮年,可谓圆满。

1989年,为夏先生辛劳了十七年的吴无闻夫人永远地闭上了眼睛,不及见她亲手摘录的《天风阁学词日记》二编的出版。

而夏承焘著作的整理,还在继续。

夏承焘与吴无闻

责任编辑:黄晓峰

校对:施鋆

,夏承焘与《文汇人心难测 报》:文章合为时而著,歌诗合为事而作相关:

“亲爱的,你不是要带我飞一条最美的路吗?通向大海,通向春天”当我们以一双候鸟的眼睛来看待这个世界,世界会有何不同?本文的主角正是一种叫做「勺嘴鹬」的候鸟。它们的嘴很独特,长得像勺子;它们数量极少,被列为极度濒危物种。他们出生在遥远的西伯利亚冻原,总是乘着太平洋的风往返千万公里,“很多小勺嘴鹬不满月就开始了10年飞行不息的一生。”他们以归于海天的生命,书写着自己的传奇。有一天,一只“小勺子”——盐小勺来到了这个世界上。在冻原上经历短暂的童年后,爸爸妈妈就要把..

张怡微《四合如意》:描摹社交媒体一代的世情书《四合如意》书封。最近,作家张怡微短篇小说集《四合如意》由人民文学出版社出版,本书是作者继2017年长篇小说《细民盛宴》与2020年短篇小说集《家族试验》之后由人文社推出的第三部作品,内容和焦点也从“家族试验”转移到“社交媒体一代”,十二篇短篇小说,描摹出都市人的生活与情感变迁。《四合如意》中有很多揭示着这个时代的残酷真相的警策之句:“大城市生活好像打游戏的初始台地,有一定规则,顺应它一切就变得有迹可循..

到终南山隐居的人,大多数都迷失了2015年初,一篇《2014年借山而居》的帖子在微信朋友圈刷屏,一天内阅读量突破10万,而后迅速被各大自媒体转载。这篇帖子的主人公张二冬,毕业于西安美术学院油画系,在2013年花4000元在终南山租下一座使用权20年的小院,从此过着喂鸡养狗、写诗画画、种地晒太阳的诗意生活。逃离北上广去山里隐居,是很多人的心之所向,但大部分人却没有勇气真的去选择这种生活方式,也有些人短暂尝试后便无法忍受山中的不便与孤独,而张二冬却一..

“《红楼梦》里的爱情故事,都是宝黛爱情故事的配角”喜欢林黛玉还是薛宝钗?更站宝黛还是宝钗?每个《红楼梦》的读者可能都避不开这些问题,也会不自觉地在阅读过程中有所偏爱。“一梦红楼二百秋,纷纭众说迄未休。最是奇观钗黛辩,磨完嘴皮动拳头。”对薛宝钗与林黛玉的争论,不但从古至今从未停息,甚至可以算是文学作品引发的最为激烈的一种争论。种种争议还分出了三大派别或观点:拥林派、拥薛派和“钗黛合一”论。有人称:“黛玉聪明机智,为群钗冠。”(青山山农《红楼梦广义..

韩少功:中文系的,文科领域的,应该给这个世界帮上一些忙当我们在说一个东西“土”,另一个东西“洋”的时候,我们在说什么?在作家韩少功看来,很多我们视为“洋气”的东西,实际上是工业化程度、经济发展程度更高带来的产物——“很多人说的‘洋’,并不是指中世纪的西方,不是指古罗马的西方,而是指十八世纪以后工业化的西方,专掐西方最强盛的一个特定阶段。”下文中,他指出,我们对于中西方文化“先进”“落后”的比较判断,重点其实在于时间上的先后,也就是“迭代”。而当我们..

人生若只如初见:郁达夫的风雨爱情1936年,郁达夫在杭州的新居“风雨茅庐”正式落成。按照郁达夫的规划,自己将与妻儿在这个地方度过平静的余生,不再过问世事。倘若如此,他与第二任妻子的爱情故事也许会是另外一种结局。九年前,郁达夫与王映霞初次相遇,之后便对她展开猛烈的追求……他们的爱情,是民国文坛著名的“旷世姻缘”。而杭州的风雨茅庐,正是这段爱情的重要见证。然而,与原本的规划相悖,在生命的最后十年,郁达夫居住在风雨茅庐的时间屈指可数。随..

“发现时为时已晚”,坂元裕二喜欢写这样的故事日本剧作家坂元裕二很喜欢日本导演黑泽清,两人在个人化元素的运用上,也有相似之处,黑泽清的镜头总有晃动的窗帘,坂元的角色爱看动物影片,有个人最爱的动物排名,总会出现书信来往。对此,坂元裕二说,去看黑泽清电影的人,就是为了黑泽清而去的吧,但由他撰写剧本的电视剧,只有少部分人是因为他的剧本才去看的。真希望可以反驳他。虽然不算什么稀罕的事,但《最完美的离婚》连夜读完了,一部剧本书,让人感到再刷一次剧是多..

愤怒 快乐 失望 感激……越是普通的词汇,越需要我们去重新理解绝绝子、干饭人、爷青回、 芭比Q、YYDS、破防、拴Q……层出不穷的网络词汇,看上去生动形象,却在某种意义上消解了我们表达的力度。30年前,窦唯在歌曲《高级动物》中,用最简单的48个词汇的罗列,唱出了最复杂与荒诞的人性——“矛盾 虚伪 贪婪 欺骗 幻想 疑惑 简单 善变 好强 无奈 孤独 脆弱 忍让 气愤 复杂 讨厌……”这些看似普通的词语,通过歌曲的表达,深刻还原了一个真实的世界。在哲学家大卫·惠特看来..

一个女人,能做什么? | 重看《沉默的羔羊》30多年过去了,电影《沉默的羔羊》依旧是目前唯一一部获奥斯卡最佳影片的恐怖片。《沉默的羔羊》改编自美国作家托马斯·哈里斯的同名小说,在原著里有很多情节是关于汉尼拔的,而在电影中他却仅出现了16分钟。而外柔内刚的探员克拉丽丝·史达琳,才是电影中真正的大女主。冷血的汉尼拔与变态“水牛比尔”渲染出来的恐慌,都转嫁到了奋力拯救受害者的克拉丽丝身上……这位女探员在影片里时刻被孤立,又被那些强壮的、上层的、危险..

三十多年前,我五岁,是个忙碌的“恋爱工具人”“现在的年轻人可能不懂,谈恋爱干吗要扯上熊孩子。然而这就是三十多年前的社会风尚”。本文作者杨云苏在童年里曾“深度参与”这一风尚,为街坊亲朋中众多青年男女们,尽职尽责地担任“恋爱工具人”。那一年,她五岁,社会价值便“达到了人生的巅峰”,“整天有推不掉的应酬,吃不完的宴请。有时都连上了,直接就从这个饭局被送去下一个饭局,根本不着家。”这样一份“艰辛”的工作,也让她见证了十几对青年男女的悲欢爱恋。在她..