不久前,新周刊九行“旅行家”栏目采访了旅行作家尼佬,和他聊了聊大流行时期的旅行(点击左边超链即可重温)。

那时,尼佬刚走完一趟滇藏小环线,话题就围绕着这趟旅行自然展开,结果采访主题在聊天中不断延展,原计划一个多小时的采访,进行到了两个半小时。

尼佬非常健谈,不仅谈到了自己的旅行经历,还聊到了阅读,聊到了写作,当然也聊到了他对旅行文学的看法。在路上的时候,尼佬多用Kindle或手机阅读App读书。他最近在微博上说,今年春天已经在手机阅读App上读了七本书,相当于把年费赚回来了。

但他其实更愿意读纸质书,会去实体书店消费,对商场里的网红书店不反感,因为“人们还能以书为背景来自拍,我感谢他们,虽然他们不买书,但他们拍照这件事还维持了‘书店’这个过时玩意儿的勉强存在”。

不能出境的这段时间里,或许我们也可以像尼佬一样,用读书来对抗失去旅行的日子。

✎采访 | 许桥

✎编辑 | 萧奉

Q:新周刊·硬核读书会

A:尼佬

Q:你在旅行中喜欢读什么书?

A:我比较喜欢读历史类的书。其实我觉得喜欢旅行的人,应该都是喜欢历史的人。西方第一本历史著作就是希罗多德的《历史》,从某种程度来说,这本书很像旅行文学。

希罗多德出生在小亚细亚,他去过很多地方,比如埃及、西西里,还有希腊的所有城市。最后,他将这么多年在旅行中的见闻写了下来,成就了一个关于他眼中的世界的故事。这是一段历史的开端,同时也是非常优秀的旅行文学。

《历史》

[古希腊] 希罗多德 著,徐松岩 译

上海人民出版社,2018-4

Q:去某个地方旅行,你会专门找一些关于当地的书来看吗?

A:会,但总体来讲,我看得比较多的还是经典的历史书,然后也看一些关于当地的旅行文学。比如说,现在我去黑山或者去塞尔维亚,我可能就会去找西方人写的东欧游记来看。

偶尔也看一些科学类的书,还有文学艺术类的,比如小说。去年有一件很好笑的事情,我带了一个团去云南雨崩爬神湖,那里海拔很高。我当时从客栈里带了一本书上路,就是那本很红的《在雪山和雪山之间》,是一个在白马雪山生活的姑娘写的,说的是她在雪山、森林中生活的故事。

然后我就在路上读完了这本书,结果团友们吐槽说,带他们徒步还能轻松读完一本书,这是对他们最大的羞辱。

《在雪山和雪山之间》

乔阳 著

北京联合出版公司,2020-7

Q:最近一年的旅行变得很不自由,但其实在人类历史上,旅行的自由度是不是在下降?保罗·索鲁在《美国深南之旅》提到,现代人的旅行其实很不自由,比如跨越过境需要护照、签证,登机前被当作嫌疑犯一样检查,入关时还会被盘问。而在“9·11”以前,很多限制都是没有的。所以他很为年轻人可惜,他觉得现在的年轻人不知道以前的旅行是什么样的,以为这些不方便都是理所应当的。

A:我觉得任何人都千万不要倚老卖老,保罗·索鲁就有这个问题。不只是保罗,我们每个人都有一种美化过往、美化历史的倾向,常常认为以前多么浪漫、多么美。但实际上,以前的旅行也很不自由,首先,跋山涉水遇险的可能性就很大;其次,被抢劫、被伤害的可能性也比现代旅行更大。

举一个例子,前天我看到一本书,讲4世纪的一位希腊学者,他研究埃及的一种象形文字该如何破解。他将这种文字当成一个完全古老且失传的东西,但实际上,在埃及南边的阿斯旺地带,同一时期还有人在使用这种文字。

现代人认为,从雅典到开罗,坐飞机两个小时就到了,可是对1600年前的雅典人来说,开罗是一生都走不到的地方。那位希腊学者根本没有想到,在地球的另一端,还有人正在使用他认为已经失传的文字。

所以说,你大惑不解的事情,可能根本不是你想象中的这么回事。

《美国深南之旅》

[美] 保罗·索鲁 著,郑扬眉 译

人民文学出版社,2018-5

保罗美化了过往的一些经验,其实我们也是这样的。现在,我们经常说黎巴嫩又发生爆炸事件了,叙利亚也在经历爆炸袭击,想去的地方要趁早去呀。但是,需要早到什么时候?早到1940年代,一般人能来中国旅行吗?早到1941年,你能到波兰旅行吗?早到1960年,你能到塔什干或者哈萨克斯坦的村庄旅行吗?显然不能,当时那里还属于苏联。

所以我完全不同意保罗的看法。但是,现代旅行的速度确实非常快,相比从前那种长久的旅行体验,少了很多韵味,这一点是很可惜的。在这一点上,我同意保罗所说的。

只是我并不认为古代的旅行是自由的。保罗认为现在出入境很烦,但若在以前,如果你不是贵族,不是资本家,就拿不到介绍信之类的东西,出境基本上是不可能的。所以,那个时代的旅行其实是万分困难的。

《老巴塔哥尼亚快车》

[美]保罗·索鲁 著, 陈朵思 / 胡洲贤 译

人民文学出版社,2019-8

Q:其实当年保罗来中国旅行,也是走绿色通道过来的。

A:是的,他可太厉害了,看他的《在中国大地上》,跟多少名流有交往,我们这些普通人不可能做到。比如说我到哈萨克斯坦,哈萨克斯坦最有名的作家会接待我吗?不会啊,我没有渠道嘛。但保罗有,所以他是一个很精英主义的说法。

我看过很多西方人的作品都是这样。比如埃德加·斯诺,当年他在越南、云南和缅甸进行了一次长途旅行,他当时也是拿了介绍信到云南和缅甸后,当地的头人(旧时称某些少数民族首领为“头人”)才会接待他,这难道比现在拿一个VISA就可以到处旅游更容易吗?没有。现在旅行已经从一个精英的行为,变成了一个大众的行为。

知识分子在哪个时代都是少数的,思考的人也永远是很少数的,不要因为现在人人都可以旅游,就认为现在的旅游不行,这何苦呢?

很多人旅游就是为了休息。很多欧洲人到了8月份,直接去海边躺着什么也不干。这样有错吗?没有错。所以说,你不用去管别人,去走你想走的路线就可以了。我理解保罗,但我不认同他所说的“以前的旅行更好”这个观点。

《马帮旅行》

[美] 埃德加·斯诺 著,李希文等 译

云南人民出版社,2019-3

Q:罗新老师在一个播客节目里提过,旅行不应该是太“容易”的,必须要吃苦,必须有付出,你觉得呢?

A:我同意他的话,但这并不是说为了吃苦去旅行,而是说,想要获得一些真正的理解,一些比较深重的精神收获,免不了会吃些苦头。

你如果不跳出自己的舒适区,就永远没有办法获得一些比较尖锐的认识。要获得一些深层次的回应,就会遇到一些尖锐的东西,比如尖锐的人际关系、尖锐的对话,这也是一种苦头。游客化的对话,比如“我好喜欢李小龙”“很喜欢山口百惠”,意义不是很大。

如果你完全不想吃苦头,也没有关系,不过这不是旅行,是旅游和度假。

旅行和旅游,有很多区别。/Markos Mant/unsplash

Q:保罗是站在欧美人的角度讲这个话,因为美国的公路网络、航空网络很发达,所以旅行很方便,但是从“9·11”开始,旅行环境出现变化,安检加强,他确实感觉到了一些不方便。

A:他就是既得利益者嘛。因为现代旅行的开始,就是欧洲人、英国人去意大利游学,后来变成美国人去欧洲游学。在20世纪后,变成了美国人和欧洲人穿越亚欧大陆,这就是很有名的“大旅行”。

他们从伊斯坦布尔开始,到德黑兰,再到阿富汗,然后经过印度到东南亚。“Lonely Planet”的创始人当年就是走这条路线,最后从新加坡又到了澳大利亚,然后创立了“Lonely Planet”。

但是,他们没有告诉你的是,在德黑兰要拿到阿富汗的签证是万分困难的。所以保罗有美化过往的倾向,人都会有这种倾向,我也有,这个没办法。

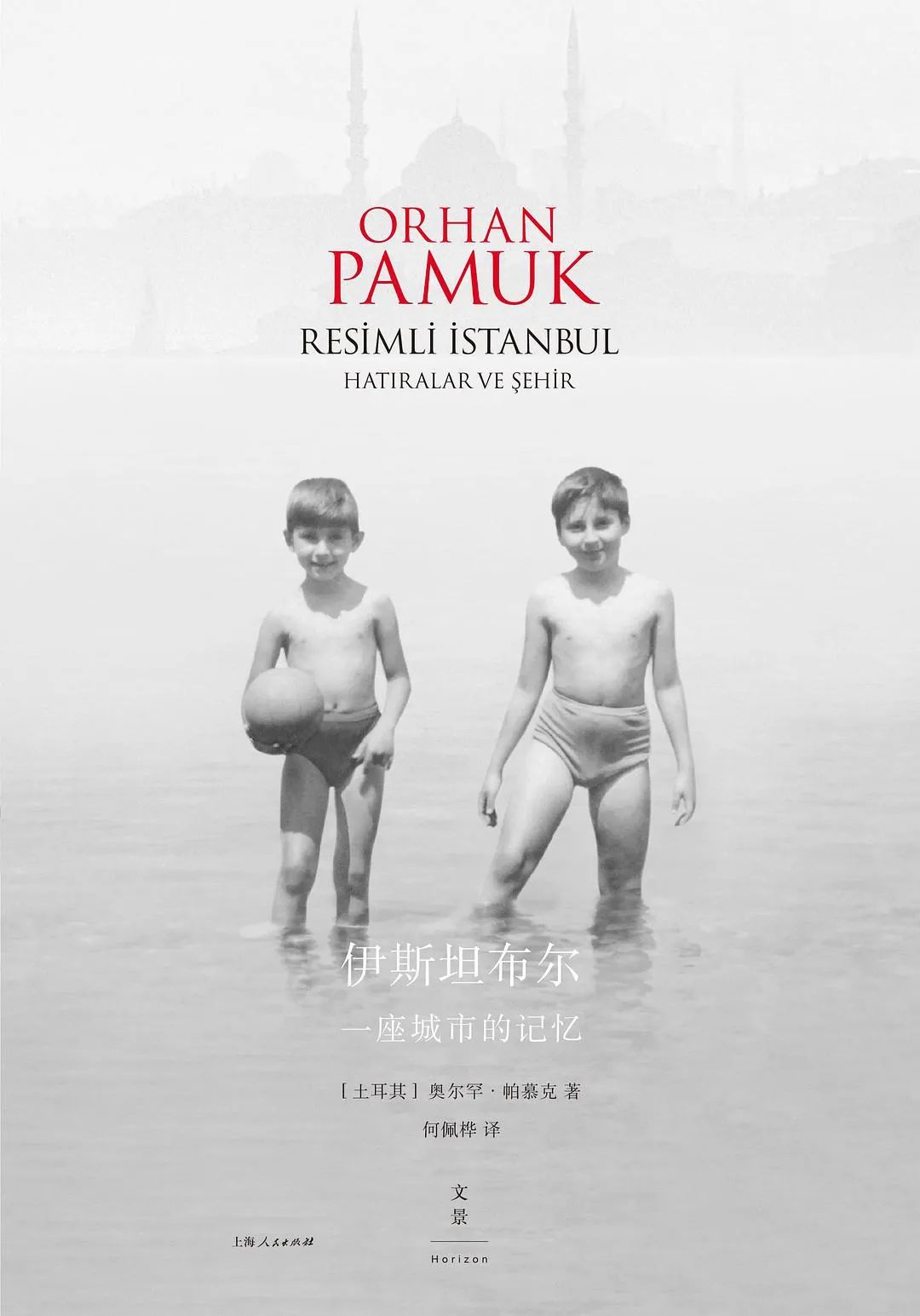

《伊斯坦布尔》

[土耳其] 奥尔罕·帕慕克 著,何佩桦 译

上海人民出版社,2018-4

Q:保罗在书里提到,很多旅行作家都喜欢写“虚假的磨难”,明明旅行已经很方便了,但他们就喜欢夸大自己的见闻,把旅行写成一个冒险。包括约翰·斯坦贝克,他也在《横越美国》里面虚构了一些他根本没有去过的地方。你觉得现在旅行观光越来越方便,对这种类型的旅行文学是否造成了挑战?

A:这个确实是个挑战,但这是没有办法的。每个时代都有每个时代的问题,旅行冒险的黄金时代肯定早就过去了,那是19世纪到20世纪上半叶的主题,就像现在文学和戏剧的主题,都有了很大的变化。

但我觉得,旅行文学现在还是有两个主题:一个是向内的——对不同人群的理解,对自己或者人性的探究,与自我对话;另外一个是向外的——在一个地方居住一段时间,和陌生的人群、文化真真切切地相处,去记述很多被忽略的人群的生活,书写他们对时代的向往或者绝望,比如何伟写的东西,那种旅居的文字。

虽然说冒险型的旅行文学确实不行了,但现在有什么好冒险的呢?就算去叙利亚也不是特别冒险,因为你不会真的去送死,但是对人性的探索——一个是对自我内心的询问,另一个是跟当地人相处——这个主题是永远不会衰落的。

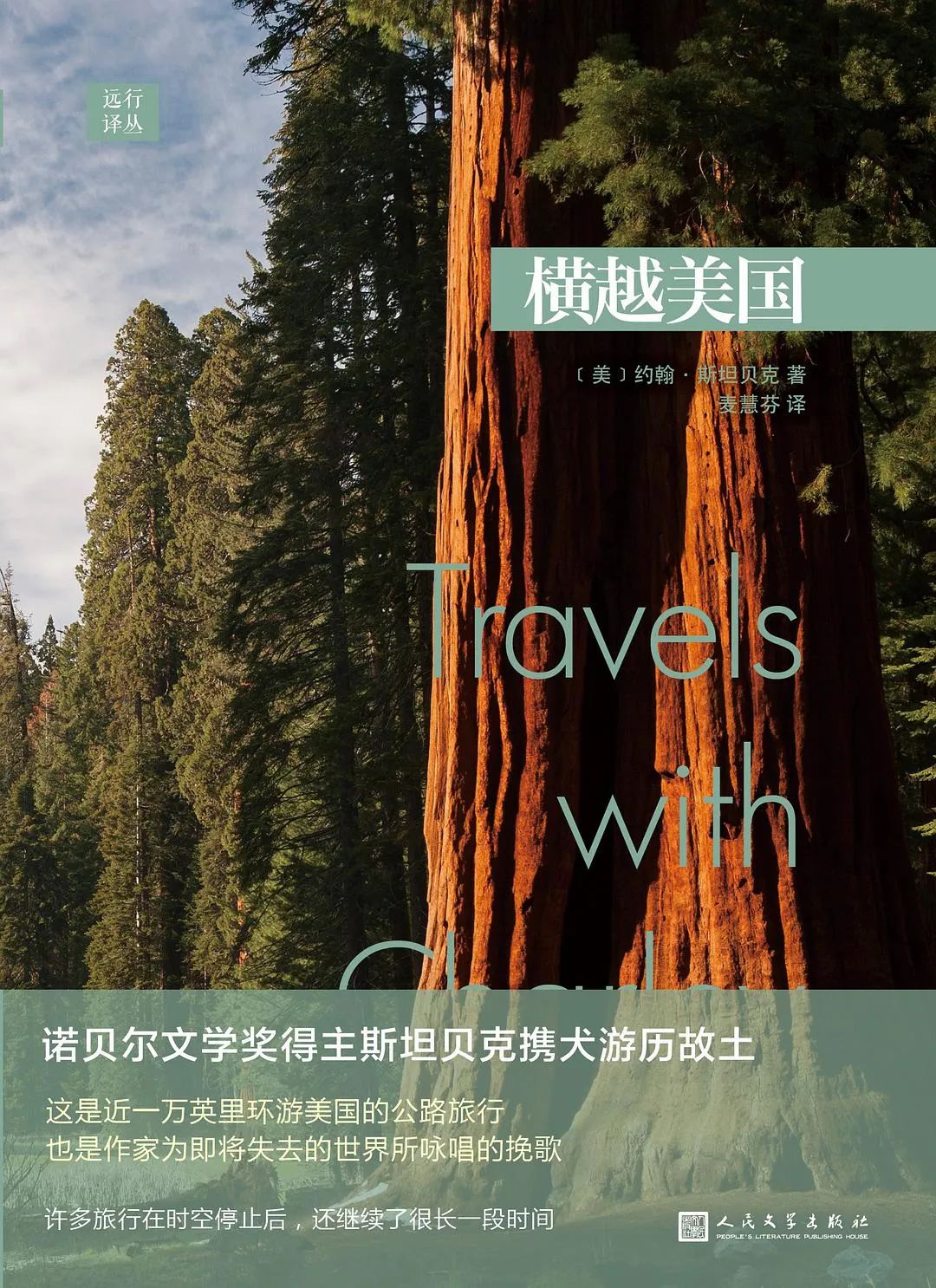

《横越美国》

[美] 约翰·斯坦贝克 著,麦慧芬 译

人民文学出版社,2017-1

Q:有没有一些旅行文学的作品,比较符合你刚才说的那两个标准?

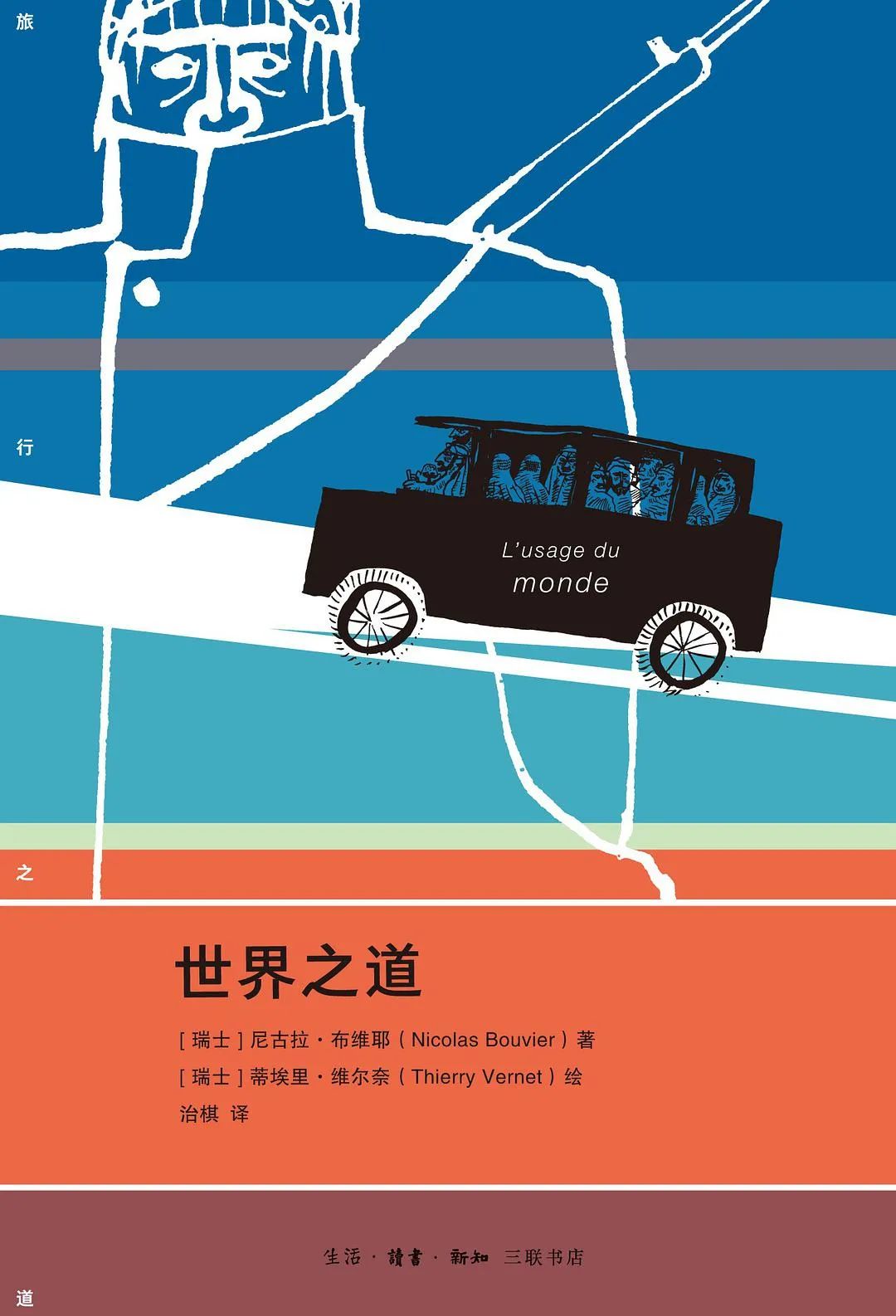

A:最近印象比较深刻的是《世界之道》,一个讲法语的瑞士人尼古拉·布维耶写的,这本书跟上世纪六七十年代旅行文学的主题比较类似。

他进行的是一场亚欧旅行,先到东欧,再去伊朗,最后到了阿富汗。其实这是一条老路线。但让我觉得很有意思的是,他在贝尔格莱德和大不里士滞留了很久,在当地很认真地做教师,工作赚钱,跟当地人很深入地交往。那个时候南贝格兰已经是南斯拉夫了,那是社会主义国家,与西方国家有很大差异,所以在书中他对当地人的生活状态有一些很深入的描写。

《世界之道》

[瑞士] 尼古拉·布维耶 / [瑞士] 蒂埃里·维尔奈 (绘) ,治棋 译

生活·读书·新知三联书店,2016-4

在大不里士就更是如此了。大不里士是伊朗的一个城市,但这个城市又和德黑兰不同。总有人说,以前伊朗人多么开放,其实那是错误的,因为只有德黑兰的一小群人开放,伊朗整个乡下还是很保守的。在伊朗乡下,很多老阿姨因为政府规定戴头巾不准出门,她们直接就选择不出门了。

大不里士就是远离德黑兰,一个保守但又非常有历史的地方。这里曾经是突厥人征服西亚和小亚细亚时最繁华的一个商贸城市,它有一个非常重要的巴扎(部分受波斯文化影响的地区对集市街道的称呼),还有很多亚美尼亚人。

尼古拉·布维耶在这里深入地生活,无论对南斯拉夫还是对伊朗的偏远地区,都怀有一种仁爱的心去理解,不是西方人那种高高在上的审视,而是理解地去描述他们的生活。

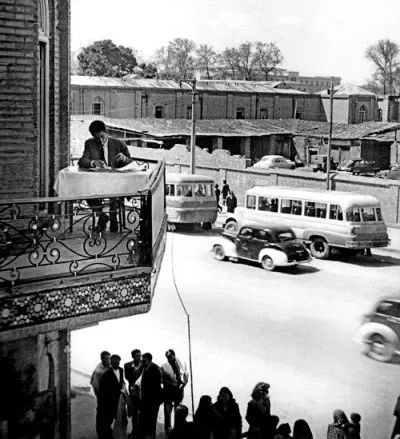

1954年,尼古拉·布维耶在德黑兰一家酒店的露台上写作。

我对这本书印象比较深的另一个原因是,他是用法语写的。说实话,我觉得我们受英美作家的影响太大,但没办法,因为多数人只会英语,所以导致我们翻译的作品,包括文学、历史,都是以英文为主。但英美文学的有些作品,我不太喜欢,因为有的就像BBC纪录片那么通俗,欠缺文学性和学术性,像大众科普读物。

但《世界之道》这本书让我看到英语世界之外的看法,我觉得挺好,因为旅行就是想看到世界多元的东西。

刘子超那本《失落的卫星》也很好。当然,不是说刘子超的作品超越了西方经典作家,而是他作为一个中国人,很自觉地去写这种类型的游记,努力以文学的态度去做这件事情,确实是很有意义的。而过去十年的一些游记,基本上都是流水账,没什么意思。

《失落的卫星》

刘子超 著

文汇出版社,2020-7

Q:你刚才讲英美文学,让我想起一位英国的旅行作家,就是去年刚去世的简·莫里斯,她的欧洲游记非常好,但她写的香港游记确实有点像BBC纪录片。

A:对,我觉得简·莫里斯的旅行文学,文字非常华丽,但刻薄一点说,有点像华丽的纪录片台词,没有那么深入。我更喜欢保罗的老师奈保尔,他是一个在加勒比海长大的印度裔英国人,这样的身份让他永远与当地社会格格不入,但也正是这种身份,给了他一个非常好的视角。

他对印度人真的有慈悲和仁爱之心,虽然他很尖刻,总是在骂他们,但文字中是有温情的。他能一眼看出印度社会中不堪的东西,但也能理解他们为什么这么做,且看得到美妙的地方,这非常棒。他有几本书切切实实写了很多印度本地的故事,我觉得挺好的。

而且,奈保尔能超越一些太过温情的东西。何伟的问题就是太温情了,不管是写中国人还是写埃及人,都太过温情,写什么都比较体面。可能他不想触碰一些事情,会避开过于尖锐的东西。这种作品很好看,很温暖,可是如果一直这么温暖,会浪费人们的信任。我认为写作其实可以挖掘一些尖锐的东西,并不是所有尖锐的东西都会伤害彼此。

[丛书]《印度三部曲》

[英]V.S.奈保尔 著,李永平/ 宋念申/黄道琳 译

南海出版公司, 2013-7

Q:你比较喜欢奈保尔的哪本书?

A:国内出版了他的“印度三部曲”,我觉得非常经典。我当年去克什米尔跟船夫打交道的时候,感觉那里跟奈保尔描述的上世纪50年代的一样,好像时光倒流了,很感慨。

Q:这就是那种能穿越时空的游记。

A:对,我还喜欢一种游记,它写的是已经消逝的东西。比如《山林与水泽之间:徒步去君士坦丁堡》,这也是三部曲之一,作者从伦敦开始徒步,走到德国、奥地利、匈牙利,然后到罗马尼亚和保加利亚,最后到了土耳其和希腊。

《山林与水泽之间》是他从奥地利到匈牙利和保加利亚的这一部分,这是他年轻时候的徒步,当时是1940年,战争已经打响,但是还没有打到那边。他记录了当时匈牙利大平原贵族的生活,还有保加利亚和罗马尼亚犹太人的生活。

再回首,这些东西已经全部消失了,二战后欧洲大陆分成两个阵营,很多文化和生活都改变了,甚至消失了。这本书就讲述了一个不可重现的场景,这种类型的游记我也喜欢看。

《山林与水泽之间》

[英] 帕特里克·莱斯·弗莫尔 著, 一熙 译

重庆大学出版社,2016-12

Q:这本书是作者年轻时的旅行,他老了以后才写出来的,会不会也有一些怀旧的滤镜在里面?

A:他是有反省的,这一点非常好。我虽然说不要对过往有滤镜,但如果把它看成一个非常美妙的诗歌,也挺好的。

我们每个人的成长都遇到过这种情况:某个年龄阶段不理解的事情,到了另一个年龄阶段回头看,会恍然大悟,想到当时可以有另一种看法或想法。这是挺妙的一点,虽然他记录的是年轻时的旅行,到60岁才开始写,但你能看到他的反省。

比如当年希特勒还没有变成全欧洲的威胁,大家还没有意识到,日常生活还是照旧。到了老年,他回忆这一段的时候,会有一种魔幻感,或者说宿命感。

1938年,德国人的日常生活。/Heinz Fremke

Q:你也在写作,你有没有特别关注的主题?

A:如果我要写,还是会写我关注的东西。比如我很喜欢去高山徒步,可能会选喜马拉雅山或者安第斯山。我也很喜欢地中海,现在陆陆续续地环绕地中海旅行,比较容易去的国家我都去了,比如意大利、摩洛哥、黎巴嫩、图尔图等,比较难去的国家我还是会想办法去,比如阿尔及利亚、叙利亚。

其实旅行文学关注的是那些生活不那么美好的地方,或者说它关注的是有一点点苦难的东西。保罗去美国南方自驾旅行,其实也是去一个很惨烈的地方,在整个美国乃至整个世界的框架下,那些人也是失败者。

还有刘子超写的中亚,中亚现在也是边缘地区,但它又有非常丰富的历史、文化和现实,可以让你得到一些很丰富的东西。那个地方是落后于时代了,但它也有它的尊严、它的丰富、它的文化和悲哀。

这就是旅行文学存在的理由。这就回到你所说的“虚假的苦难”,我觉得旅行文学还是不要关注自己的信仰,多去关注一些真实的、仍然存在的苦难。这个可能会比较好一些。

尼泊尔喜马拉雅山脉,安纳布尔纳峰,农妇在山下劳作。/Giacomo Berardi/unsplash

,不能出国旅行的日子,书就是你的机世界国旗 票相关:

王霜梅开二度!中国女足加时4-3逆转韩国,晋级东京奥运会韩国队边路传中,姜綵林两场比赛都收获进球。这是一个惊险的下午。4月13日傍晚的苏州奥体中心,在一万名现场球迷的加油声中,中国女足在半场迷失后找回自我,依靠着王霜的梅开二度,在加时赛2-2战平韩国,总比分4-3淘汰韩国,拿下了东京奥运会门票!为了这两场被多次推迟的附加赛,中国女足前后已经准备了一年多的时间,过程虽然让球迷捏了把汗,但依旧完成了既定目标。崔宥莉破门,中国女足0比2落后。第69分钟,王霜任意球直接..

文学故地应当被开发吗?勃朗特姐妹的书迷提出抗议据英国《独立报》等媒体报道,英国约克郡的布拉德福德(Bradford)市政厅计划在西约克郡桑顿村的绿化地上建造新房屋。这里曾是孕育勃朗特姐妹的文学故地。计划发布后,勃朗特姐妹的书迷与文学研究者表示强烈抗议。他们认为,勃朗特三姐妹与这条风景带是互相成就的关系。市政厅计划的实施必将破坏该区域原本的文学价值。编译丨黎璇英国西约克郡的高地桑顿村曾是英国著名作家勃朗特姐妹的故地,桑顿村郊外有连绵起伏的丘陵,目前已..

《焦虑的大人和不被看见的孩子》——向内探索,直视恐惧人类面临着前所未有的存在危机。直至今日人们除了不死这个神话还没有实现,好像已经无所不能,但是这样的伟大好像并不能让人们更加的快乐、自在。物质无法满足的灵魂、药物无法治愈的情感,看不见摸不着的安全感成为销毁人们的最大威胁。为什么会是这样?成也萧何败也萧何。“自恋”的危机人之所以在万物的竞争当中胜出,成为今天的状态,其背后根本的动力是源于资源的匮乏、环境的危险、面对疾病和天灾的无力感所带来的恐惧。要..

张恨水的一生中,有三十七年是在北京度过许多人知道张恨水是因为他的小说《金粉世家》、《啼笑因缘》等,不过,小说其实只是张恨水的副业,他的本质工作是一位报人,他主持多份报纸的副刊,如《世界日报》之明珠,《世界晚报》之夜光,《新民报》北平版之北海等,并且因此广受读者喜爱——当然,他的小说也是他所办副刊中的主要内容之一。在解玺璋看来,张恨水无疑是中国现代文学史上长期“被歪曲、被误解、被轻视、被冷落、被忽略、被埋没得最严重、最长久的作家之一”..

活得狼狈,于是我们重新读书生活狼狈,焦虑迷茫,许多人早已对“心灵鸡汤”免疫,却不知还能用什么安抚不安的情绪。面对巨变时代里的各种困局,也有许多人选择回到过去,回到那个曾经同样面对着巨变与不安的时代——古希腊。他们从中发现,许多困境,千百年前人们便已遇到过;同样地,有些解困的智慧,或许千百年后也仍然受用。正是因为不够优雅,审视才有了意义。由徐贲主讲的《世界经典通读计划·第三季》迎来完结篇。节目中,徐贲力图穿破人们对古希腊温..

突然火爆的博物学,是时候来聊一聊了前段时间,一个视频火爆了全网。她在离家一公里的小树林里发现了一个小水坑,便在那布置了两台红外相机,用一年的时间观察这个小水坑附近出没的动物,第一天就拍到8种小鸟来到水坑喝水、洗澡,还拍到了黄鼬。一年四季拍下来,她记录了34种鸟、3种哺乳动物、1种两栖动物,观察到了灰胸竹鸡的防卫式鸣叫、乌鸫育雏、黑脸噪鹛相亲、珠颈斑鸠求偶、灰喜鹊叼尾巴打闹等鸟类行为,还有黄鼬家族的壮大、刺猬夜间觅食、野生华南兔喝水等..

书店如人:被怀念的精神空间不是每个人都爱读书,但几乎每个人的童年,都有一份与书店相关的时光印记。从最初每个地区标配的新华书店,到后来逐渐多起来的、装潢更精美的独立书店,再到一些隐藏在角落中的古旧书店和二手书店。书店在城市中填充了空虚的精神角落,对爱书人而言,一座书店,也是一座城市最具象征性的气质地标。撰文丨艾藤《如果没有书店》作者:绿茶版本:理想国|上海三联书店 2021年4月1如果没有书店?至少童年和青少年会非常无趣,至少旅..

如何做到只知道作家的名字却显得好像读过他们所有的书?对于大多数人而言,有成百上千个这样的文化名人,不知道似乎是说不过去的,但其实除了听说过名字,他们到底干了什么我们几乎一无所知。网上的文章经常引用这些名字,那是撰稿人在证明自己的文化资质。对于普通人来说,了解这些知识能有助于我们在交际场合中更好地与人social吗?能让我们显得更有文化吗?两个英国作家决定将这些名人收集起来,把关于名人谜团最核心的部分掏出来让大家看个究竟,写成了一本《装腔指南》,今天的推..

沙僧老实,不等于他笨读《西游记》札记(节选)文/张宗子沙僧这个人唐僧师徒四众连带白马,合称“五圣”。这五圣,很多人已经看出来了,暗中与五行相对应。《西游记》虽然写了取经故事,作者对佛学,似乎只有一点点常识,骨子里还是个道徒,对于道家的养性修真、内丹外丹那一套,实际功夫如何不得而知,说起来很是头头是道。孙悟空是金,唐僧是火,八戒是木,回目中已明说了,小白龙自然是水,而毫不起眼的沙和尚,却占了五行体系中作为核心的土。从..

有什么烦恼就拿到太阳底下晒一晒人很奇怪,喜欢一个人的时候说不出为什么,不喜欢一个人倒是可以讲得头头是道;一个新闻跑出来,当事人还没说几句话,探寻动机的评论倒是满天飞;看见满屋子的破烂就想断舍离,真的断舍离的时候又念着这些破烂曾经的好……哎呀呀,怎么才能把多余的烦恼和失眠一起关机,永不启动呢?本期,我们继续走进愚公子的漫画。文、图 | 愚公子01由于无法抉择中午吃啥已经连着两天午饭没吃了02有什么烦恼就拿到太阳底下晒一晒伸伸懒腰就..