至2021年,但丁去世已700年。在这漫长的时间里,社会巨变,文学艺术经历了数不清的革新、乃至革命,各种主义和潮流引领不同的时代。但时至今日,作为世界性经典,《神曲》依然被阅读,被讨论,就像莎士比亚的《哈姆雷特》依然在世界各地上演。本文为译林社2021版《神曲》序言。

撰文丨文铮

整整100年前,中国读者第一次读到了被译成中文的《神曲》,虽然只有开篇的前三首,但也能让中国读者窥见这部诗作的伟大。1921年是但丁逝世600周年,上海著名的《小说月报》杂志辟专栏纪念这位欧洲中世纪最伟大的诗人。在一系列纪念文章中,这个被冠以《神曲一脔》之名的译本格外显眼,一是因为此前的二三十年间,通过梁启超、王国维、鲁迅、胡适等文坛领袖的介绍和鼓吹,这位意大利诗人对中国文学,乃至中国社会的变革与发展都产生了很大影响,二是因为译者钱稻孙以古雅的楚辞体迻译该诗,脍炙人口。

但丁

01

每个译本各有风格特色

也各有局限

其实,在20世纪初很长的一段时间,绝大多数中国人对但丁的认识和接受要先于对《神曲》的阅读,那时候国人对但丁的关注往往集中在他的民族思想和政治主张上,并没有很多人愿意仔细品读《神曲》。因此《神曲》的中文翻译相对滞后,直到20世纪40年代末和50年代初才相继出版了两个完整译本,分别是王维克的散文体译本和朱维基的自由体诗歌译本,至今仍在刊行。除了这两个全译本之外,新月派诗人于赓虞和北大才子吴兴华的节译本也颇具才情。但遗憾的是,这些译本都不是直接从意大利文原文译出的,虽然它们各自依据了优秀的英文、法文、德文等译本,甚至有的还参考了意大利文原文,但转译本毕竟有其局限,像隔着一层纱幔在欣赏风景。

真正从原文翻译《神曲》始于北大的田德望教授,他从20世纪80年代中期开始,用生命最后18年的时间以散文体通译了这部作品。田先生之所以用散文体,是因为在他看来,只有译者自己也是诗人,才能译出真正的诗来。田先生坦陈自己不是诗人,所以将《神曲》的内容老老实实地译为散文形式,并做了大量的考据和注释,为国人开辟了研习《神曲》的新门径。

《神曲》,作者:但丁,译者:田德望,版本:人民文学出版社 2018年1月

译林出版社这个译本的译者黄文捷先生也不是诗人,但他的文化底蕴和对意大利语言的精准把握,以及锲而不舍的治学精神是这个自由体诗歌译本得以诞生的重要保证。作为意大利文学的研习者和资深翻译者,黄先生努力在翻译的艺术性与忠实度之间保持平衡,既能做到与原诗基本上句句对应,并尽量保持诗歌的结构、节奏和韵律,又能尊重欧洲古典语文学传统,参考意大利古今名家研究成果,发微抉隐、字斟句酌,而且注释详实,为我们深度阅读《神曲》提供了一个信实、流畅,而又不失诗歌之美的译本。

近年来,国内关注和研究《神曲》的人越来越多,新译本也不断出现,各有各的风格与特色,当然也各有各的局限和遗憾,这是再正常不过的事,就像我们的《论语》《道德经》《红楼梦》也有不少英文译本一样,每个译本都是译者的解读方式,也有其一定的时代特征和“适用范围”。像《神曲》这样博大精深的作品几乎不可能有完美的译本,仅从英文译本的情况来看,几百年来,几乎每个世纪都有一两个公认的“权威”译本和十几甚至几十个“普通”译本出现。同样道理,《神曲》的中文译本,以及解读、评论和研究著作也应该是与时俱进、生生不息才对。

当然,《神曲》的很多妙处只能在意大利文原著中才能尽显。但我们千万不要以为意大利人都是但丁迷或《神曲》的忠实读者,他们中的大多数人除了在上中学时被老师逼着读过一些以外,也许一辈子不会再读。这种现象类似于我们中国人之于屈原的《离骚》,只不过《神曲》的长度是《离骚》的几十倍。

02

《神曲》难读的几个原因

《神曲》作为世界文学史上最重要的经典作品之一,读者却不是那么踊跃,即便硬着头皮读了,也觉得力不从心,这恐怕有以下几个原因。

首先,《神曲》写成之后的这几个世纪,世界已发生了翻天覆地的变化,但丁的世纪已经完全抽象成书中的文字和博物馆里的展品,最多是屏幕上的纪录片而已。所以我们发现,但丁的存在意识与现代人截然不同。在但丁的世界里,地球还处于宇宙中央,太阳和其他星球都围绕地球旋转,意大利只是一个地理的概念,诗人口口声声的“祖国”其实就是如今的佛罗伦萨,而当时最重要的政治势力是它南边的罗马教廷和阿尔卑斯山北面的神圣罗马帝国。此外,今人和古人的生活体验也完全不同。比如但丁一上来就说自己曾在一片幽暗的森林里迷失了道路,并用“原始”“险恶”和“举步维艰”这样的词来描述森林的恐怖,还说“现在想起也仍会毛骨悚然”。对于很少有机会步入原始森林的现代人而言,很难与一出城马上就能见到荒林蔽日的但丁产生共情。

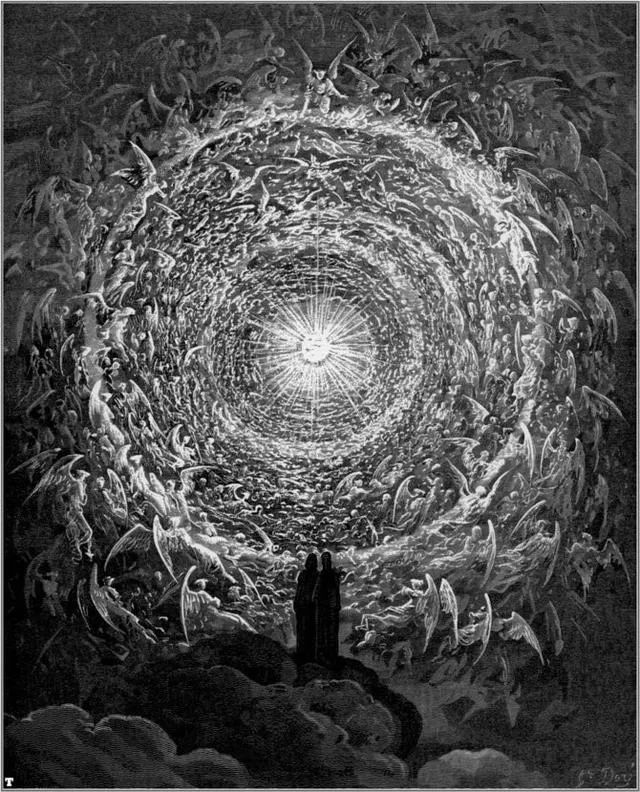

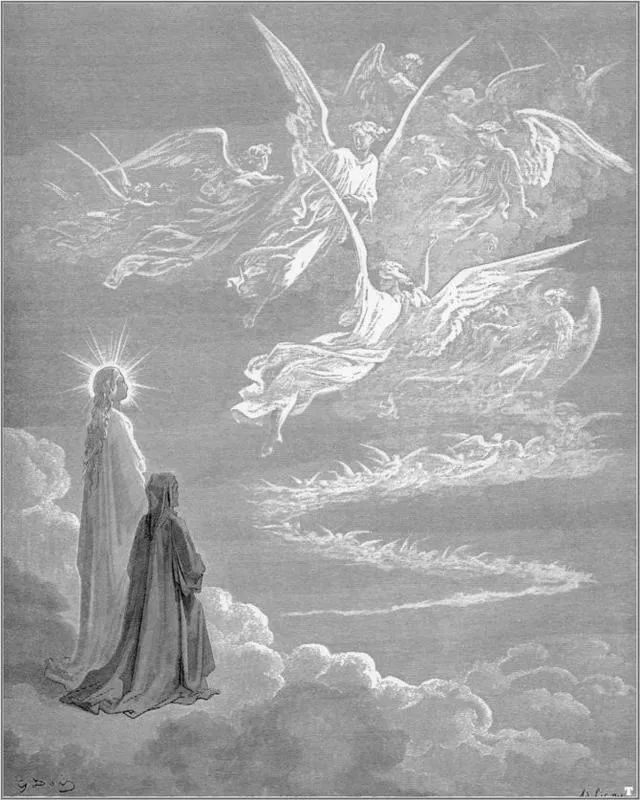

古斯塔夫·多雷所作《神曲》版画插图

其次,但丁的三观我们现代人也不易理解。他对天主教的信仰是极其虔诚的,一点也不会因为他对当时教会的痛恨而打折扣,因此他相信上帝的存在,也相信《圣经》中描述的事都真实发生过,还相信自己与神界之间保持着非同寻常的默契。虽然今天百分之九十以上的意大利人仍是天主教徒,但与但丁那个时代相比,宗教在现代人心中的分量要轻得多,几乎已不再能支配人们的意志、判断和情感。但丁的家乡尚且如此,遑论其他地方。其实即便在但丁那个时代,大多数人也不会相信一个诗人真有上天入地的本事,他们读《神曲》就和我们今天读莎士比亚、塞万提斯和卡夫卡一样,知道这是一种文学的虚构,然而不同的是,那时候的人会比我们更乐于接受《神曲》中透射出的世界观,他们能敏锐地感知诗人但丁和主人公但丁的意图。这部长诗对于他们而言,除了艺术的享受和心灵的陶冶,恐怕还是天主的训诫和诗义的教化。

再次,《神曲》采用诗歌叙事的形式,这和我们现代人习惯的讲故事的方式大不一样,虽然有些译本呈现出散文体的面貌,但读起来依然不像读小说或散文那样直截了当,需要读者投入更多的注意力和想象力,乃至共情能力。特别是对于我们中国读者而言就更是如此,因为但丁这部长诗比我们以前读过的任何一首中国古代长诗都长得多,然而它遵循的韵律和规则却并不比我们的格律诗简单。

最后,也是我们最不好意思承认的一个事实,就是《神曲》的信息量太大,但丁在其中注入了太多的内容,极尽“东拉西扯”之能事,几乎每一行诗句都在考问读者的知识与耐心,如果不借助浩繁的注释,阅读过程会举步维艰。

03

通过但丁的眼睛

体验时空交错的感觉

也许我们还会找出更多的理由来回避对《神曲》的阅读,然而我们无法回避的是《神曲》以后的世界思想史和文学史都留下了它深刻的印迹,就连基督教中地狱、炼狱和天堂的形象也因为《神曲》的出现而变得更加具体,甚至与以前有很多不同之处。我们中国也不例外,自19世纪末但丁的名字被我们认识以来,无论是在戊戌变法、五四运动等重大历史事件中,还是在梁启超、鲁迅、胡适、茅盾、老舍、巴金这些伟大人物的思想和创作中,我们都会发现但丁和《神曲》清晰的痕迹。

时隔700年,这14233行诗句中蕴含的宏大力量,仍然能够穿越历史,跨越文化,不断焕发新生;虽然在不同时期和不同语言中,人们对《神曲》的诠释会与原作有很大差异,然而但丁仍然能够为读者提供足够的理由来欣赏他的这部杰作。无论世界千差万别,人们都能领悟到但丁通过《神曲》展现的文化,正如庞德和T.S.艾略特这两位超级但丁迷所说的那样,《神曲》的的确确是一部适合于每个人的作品,每个人都能从中发现自己的本性和希望,觉察自己的错误,明确自己的伟大使命,感受到认知世界万物的张力,同时也认识到我们不可能无所不知。

古斯塔夫·多雷所作《神曲》插图

那么,我们应该如何阅读《神曲》这部具有中世纪文化色彩和强烈宗教意识的作品呢?

现代读者想要看懂《神曲》,当然最好先了解一些但丁那个时代的背景知识,但这不是最关键的,如果你没有时间或没有兴趣,也可以像读小说那样随时翻开书页,甚至连序言都可以跳过,直接从“我走过我们人生的一半旅程”读起。如果你能克服诗歌体叙事给你造成的不适,而很快进入情境,就会发现但丁不仅仅是一位极具语言张力的诗人,同时还是一位极善于烘托气氛、刻画人物和制造悬念的叙事大师,也是想象力无边的筑梦者,他可以说自己在圣母的恩惠下步入了天国,也可以一本正经地说自己有死而复生的本事,还可以安排古罗马时代的伟大诗人维吉尔做自己的向导,他把这些想象注入了优美的诗句,尽管诗中呈现的内容与现在的生活经验相去甚远,但仍然可以吸引我们,打动我们。作为现代人,现实主义的生活态度与欣赏习惯会时时处处提醒我们要克服虚幻的想象,然而这样的提醒在面对《神曲》时会失去作用,因为我们的想象和愿望会被但丁紧紧绑缚在他诗歌的韵律中。

这样说来,我们在读《神曲》的时候,完全可以纯粹为了寻求审美的快感而忽略相关的知识、文化和思想,满足于那些光怪陆离的故事、美妙的场面和精妙的诗句,沉浸在作者为我们营造的或恐怖或神圣的氛围中。不过,如果我们肯多付出一些时间和精力,参照注释和其他必要的资料,从字里行间读出但丁或深或浅地埋藏在文字中的情感和思想时,那么最终收获的将不仅仅是故事情节带给我们的刺激与愉悦,还会有许多让我们意想不到的感受和体悟,比如迷失、惶恐、罪恶、救赎、悔恨、无奈、徒劳、虔诚、安宁、幸福……同时我们也将收获但丁用他的才智为我们过滤出的纵横两千年的历史与文化。甚至我们还可以在慨叹古今之变的同时,体会到数百年来人类从未改变或变化甚微的东西,比如爱与恨、善与恶、欲望与理性,欢乐与痛苦,以及人类对身后世界的惶恐与憧憬。

然而在阅读过程中,在我看来,还有一点值得我们注意,那就是要看清但丁的套路。在《神曲》中,但丁既是的作者,又是此番旅程的亲历者,这就决定了在整部作品中作者本人始终在场,他不会任由读者沉浸在虚构的故事中而忘掉作者的存在。相反,他会时时提醒读者听取作者的观点,因为作者如何看待和评价这些事物要比故事本身更加重要。如果但丁知道我们把《神曲》当作一部纯文学作品来读的话,肯定会非常失望。但历史与社会的发展已经不允许我们再赋予《神曲》那么多神学意义和价值了,理解《神曲》也并不意味着要认同但丁的一切观点,其实这种观点在《神曲》诞生后不久的文艺复兴时期就已经有人提出了,可见但丁的意识和思想不但与我们不同,即便与同一个世纪的人也大不相同。T.S.艾略特就直言不讳地说过,我们没必要为了阅读《神曲》而去接受但丁的哲学和神学思想。一位天主教徒之所以比非教徒更能理解《神曲》,不是因为他的信仰,而是因为他受到的教育。我们没有必要把《神曲》当成阿奎那的《神学大全》来读,信仰归信仰,文学归文学,这未尝不是好事,因为我们可以就此开辟新的道路,探寻新的阅读意义。

人们经常将《神曲》比作一部百科全书,但这样的比喻或许不能吸引更多读者,反而使他们望而却步。的确,但丁通过《神曲》为我们打开一扇通往陌生神奇世界的大门。但《神曲》与百科全书的区别在于,尽管百科全书的词条可以为我们讲述另外的世界或另外的书籍,但不会像《神曲》这样给读者带来丰富的阅读享受和人生体悟。但丁带领读者自由地游走于时空之间,一会儿见到古希腊的英雄,一会儿邂逅古罗马的拉丁诗人,一会儿遭遇法国的国王和罗马的教皇,一会儿又面对自己梦中的情人——我们通过主人公但丁的眼睛体验这种时空交错的感觉,又通过诗人但丁的叙述了解他伟大但未免任性的思想,这样的阅读乐趣难道不值得我们尝试吗?

但丁逝世700年后的今天,我们在距意大利万里之遥的中国纪念但丁,翻译、阅读、讨论他的《神曲》,这样的爱恐怕也能推动太阳和群星。

本文为独家原创内容。作者:文铮;编辑:张进;校对:陈狄雁。未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。

,世界级情人 七百年后,我们为什么还在读《神曲》?相关:

丁孟:金沙的崛起,说明三星堆文明没有突然消失铜人顶尊、青铜瑗、圆口方体铜尊……时隔三十五年,举世瞩目的四川广汉三星堆遗址重启发掘工作。在这次发掘中,祭祀坑内出土的各式造型独特夸张的青铜器照旧引来了诸多关注。这并不是三星堆遗址出土青铜器的第一次高光时刻,早在1986年,三星堆1、2号祭祀坑的发掘就出土了千余件遗物,其中就包括青铜神树、青铜大立人像、青铜纵目面具等一系列至今引人遐想的重器。一直以来,三星堆遗址出土的器物,总能超越现代人对文物的想象。..

唐诺:书写者过得太好,文学可能就不太好了在新书《声誉》中,“专业读者”唐诺进行了一场有关声誉、财富和权势的思索之旅。他从本雅明之死开始,涉及汉娜·阿伦特、契诃夫、博尔赫斯、马尔克斯等,旁征博引,繁富多彩。这场旅程末尾,他讨论的是“书写者该过什么样的日子”?这似乎是作为书写者的他的自问,也是对庞大书写群体的生活方式的思考。本文选自《声誉》一书,经出版社授权刊发,小标题为编者所加。原文作者|唐诺摘编|张进《声誉》,作者:唐诺,版本:理想国..

对于以创作为生的人来说,最重要的就是体力近日,日本著名设计师原研哉为小米设计的新Logo上了热搜,由于新Logo的设计仅仅是将原本正方形的边框“磨”成圆角,不少网友惊呼“雷总被骗钱了”。其实,原研哉的设计理念一贯如此,国人熟知的无印良品就是典型代表,简约、质朴,以物品本质的特征打动人心。原研哉本人也总是以“黑白”的极简形象示人,但他的性格并不沉闷,这从他1991到1995年在《小说新潮》中连载的设计散文中可以看出,本文便摘自于此。Running High(慢跑..

叶嘉莹:我一生遭遇的挫折,都是用李商隐的诗化解的我遭遇到很多人生中的挫折、苦难、不幸的事情,我都是用李商隐的诗来化解,但是你要看我是怎么样从李商隐的那种悲观的心态里慢慢地转化出来的。李商隐的诗大半都是悲哀、伤感的诗,以后我们会介绍李商隐的生平,看看李商隐为什么会形成如此忧郁、悲观的性格。我当年也曾经喜欢过李商隐的忧郁、悲观的性格,可是我后来从李商隐的忧郁、悲观中转化出来了。我们慢慢地看。李商隐画像不是说“梦中得句”吗?有两首已经讲过了,还有第..

不能出国旅行的日子,书就是你的机票不久前,新周刊九行“旅行家”栏目采访了旅行作家尼佬,和他聊了聊大流行时期的旅行(点击左边超链即可重温)。那时,尼佬刚走完一趟滇藏小环线,话题就围绕着这趟旅行自然展开,结果采访主题在聊天中不断延展,原计划一个多小时的采访,进行到了两个半小时。尼佬非常健谈,不仅谈到了自己的旅行经历,还聊到了阅读,聊到了写作,当然也聊到了他对旅行文学的看法。在路上的时候,尼佬多用Kindle或手机阅读App读书。他最近在微博..

文学故地应当被开发吗?勃朗特姐妹的书迷提出抗议据英国《独立报》等媒体报道,英国约克郡的布拉德福德(Bradford)市政厅计划在西约克郡桑顿村的绿化地上建造新房屋。这里曾是孕育勃朗特姐妹的文学故地。计划发布后,勃朗特姐妹的书迷与文学研究者表示强烈抗议。他们认为,勃朗特三姐妹与这条风景带是互相成就的关系。市政厅计划的实施必将破坏该区域原本的文学价值。编译丨黎璇英国西约克郡的高地桑顿村曾是英国著名作家勃朗特姐妹的故地,桑顿村郊外有连绵起伏的丘陵,目前已..

《焦虑的大人和不被看见的孩子》——向内探索,直视恐惧人类面临着前所未有的存在危机。直至今日人们除了不死这个神话还没有实现,好像已经无所不能,但是这样的伟大好像并不能让人们更加的快乐、自在。物质无法满足的灵魂、药物无法治愈的情感,看不见摸不着的安全感成为销毁人们的最大威胁。为什么会是这样?成也萧何败也萧何。“自恋”的危机人之所以在万物的竞争当中胜出,成为今天的状态,其背后根本的动力是源于资源的匮乏、环境的危险、面对疾病和天灾的无力感所带来的恐惧。要..

张恨水的一生中,有三十七年是在北京度过许多人知道张恨水是因为他的小说《金粉世家》、《啼笑因缘》等,不过,小说其实只是张恨水的副业,他的本质工作是一位报人,他主持多份报纸的副刊,如《世界日报》之明珠,《世界晚报》之夜光,《新民报》北平版之北海等,并且因此广受读者喜爱——当然,他的小说也是他所办副刊中的主要内容之一。在解玺璋看来,张恨水无疑是中国现代文学史上长期“被歪曲、被误解、被轻视、被冷落、被忽略、被埋没得最严重、最长久的作家之一”..

活得狼狈,于是我们重新读书生活狼狈,焦虑迷茫,许多人早已对“心灵鸡汤”免疫,却不知还能用什么安抚不安的情绪。面对巨变时代里的各种困局,也有许多人选择回到过去,回到那个曾经同样面对着巨变与不安的时代——古希腊。他们从中发现,许多困境,千百年前人们便已遇到过;同样地,有些解困的智慧,或许千百年后也仍然受用。正是因为不够优雅,审视才有了意义。由徐贲主讲的《世界经典通读计划·第三季》迎来完结篇。节目中,徐贲力图穿破人们对古希腊温..

突然火爆的博物学,是时候来聊一聊了前段时间,一个视频火爆了全网。她在离家一公里的小树林里发现了一个小水坑,便在那布置了两台红外相机,用一年的时间观察这个小水坑附近出没的动物,第一天就拍到8种小鸟来到水坑喝水、洗澡,还拍到了黄鼬。一年四季拍下来,她记录了34种鸟、3种哺乳动物、1种两栖动物,观察到了灰胸竹鸡的防卫式鸣叫、乌鸫育雏、黑脸噪鹛相亲、珠颈斑鸠求偶、灰喜鹊叼尾巴打闹等鸟类行为,还有黄鼬家族的壮大、刺猬夜间觅食、野生华南兔喝水等..