自波德莱尔开启象征主义先河之后,法国相继出现几位杰出的象征派诗人,如“通灵者”兰波、“颓废”的魏尔伦、晦涩的马拉美,以及瓦雷里。他们继承波德莱尔的遗产,又通过个人探索创造了自己的独特风格,共同组成象征主义诗歌让人眩晕的多彩图案。

新京报记者采访了文学博士、北京师范大学文学院教授陈太胜,与他聊了聊波德莱尔的“继承者们”各自的特质、对象征主义诗歌的发展与继承。

采写丨张进

01

“叛逆”表现于语言的激进

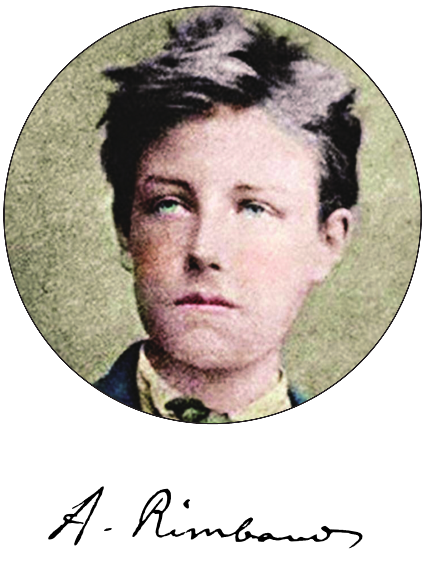

让·尼古拉·阿蒂尔·兰波(Jean Nicolas Arthur Rimbaud),1854-1891。

新京报:与波德莱尔类似,兰波留给我们的是一个叛逆者的形象。从诗歌层面讲,你认为他的反叛主要表现在什么地方?

陈太胜:兰波的叛逆首先是一个诗人的叛逆,首先体现在对待语言的敏感,与全新的态度上。其实,整个现代主义的秘密也在这儿。我们往往对他们(象征派诗人们)有些误解,尤其是在中国的接受语境中。比如,我们给魏尔伦冠上“颓废派”这样一个名称,认为这种颓废主义来于波德莱尔,我们更多是从他们“写什么”(像《恶之花》中的题材)来判断他们的叛逆,但实际上,后来被我们认为是先锋主义文学的法国象征主义,思想上的叛逆虽然是很重要的方面,但从文学的角度说,这种叛逆很大程度上是由他们在语言上所采取的一种激进态度所引起的。

新京报:具体怎么理解这种在语言上的叛逆?

陈太胜:法国象征主义是在浪漫主义的基础上发展起来的,并对浪漫主义持反对态度。德国著名的文学批评家本雅明在讨论波德莱尔时谈到了雨果,说雨果是把自己像英雄或先知一样放在人群当中的。在这种浪漫主义观念里,诗人是先知,是英雄,群众需要他的引导。这是浪漫主义典型的有关诗人自我的观念。在文学表达上,浪漫主义诗歌的语言最后变成了说教式的语言。这种(对浪漫主义文学观念和语言的)叛逆从波德莱尔开始。在波德莱尔的文学世界里,也处理自己跟人群的关系,但是波德莱尔是人群(经常是都市中的人群)里的“闲逛者”,他处在人群中,又倍感孤独,他也有一种英雄的感觉,但这种英雄是末路英雄,用今天的说法就是一个“反英雄”。同样,语言也失去了教导功能,语言更多成了一种自我反思性质的东西。兰波身上的叛逆和波德莱尔是一脉相承的。

兰波说诗人应该是一个“幻觉者”,一个“语言的炼金术士”。他第一次把语言提高到很重要的地位。兰波有一首诗叫《元音》,就很好地体现了语言上的“叛逆”态度。同时代的人看了,肯定觉得这就是先锋。他说A是黑的,E是白的,I是红的,U是绿的,O是蓝的。然后他说“元音,/终有一天我要道破你们隐秘的身世”,之后就是一些自由联想性质的东西。这种对语言本身所具有的自我反省的东西,在浪漫主义时代是不可能有的。

浪漫主义重在情感的抒发,而从波德莱尔开始,就赋予了语言一种全新的功能,就是让语言担负起具有哲学功能的“思考”的功能。在兰波身上也是这样。这甚至让他对语言采取了很激进的态度,比如他的诗歌甚至不分行,写成散文诗,以便更自由地表达思想,以及情感和思想的纠葛。

02

把诗和音乐进行类比

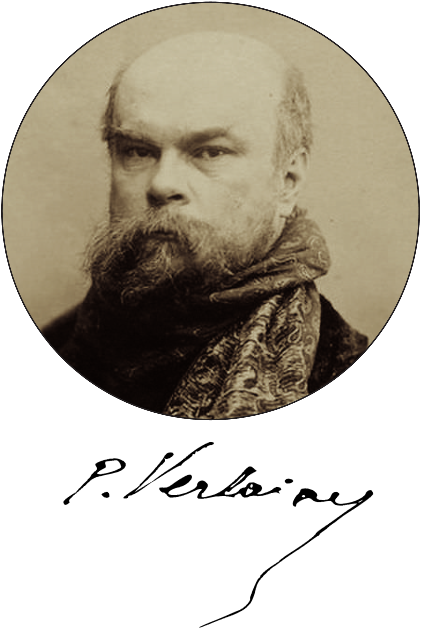

保罗·魏尔伦(Paul Verlaine),1844-1896。

新京报:虽然同为象征派诗人,但他们的写作风格也各有不同。魏尔伦诗歌的独特之处有哪些?

陈太胜:这三位象征主义诗人都比较强调诗歌的音乐性,而魏尔伦在这方面似乎最为人称道。但我们对这一点有个误解。诗歌的音乐性不是我们一般讲的诗歌语言上的双声押韵、内韵、韵律什么的。魏尔伦的诗歌确实比较重视押韵、内韵,但他的音乐性是把诗歌和音乐进行类比,把诗歌变成音乐。让诗富有节律,意思朦胧,而不是直接地表达自己的想法。

这么说可能有点抽象。我记得一个画家曾说,懂得文艺复兴绘画的人看画的色彩、线条和整个画面,会发现有一种内在的音乐感在里面。这是一个很好的比喻。当你读一首法语诗,是有内在的节奏感的。艾略特写《四个四重奏》,说自己在写诗之前先有一个音乐的旋律感,然后再用语言把他的想法写出来。我想这是在一个更高的层次上触及了诗的音乐性问题。

03

“晦涩”源于复杂性的认识

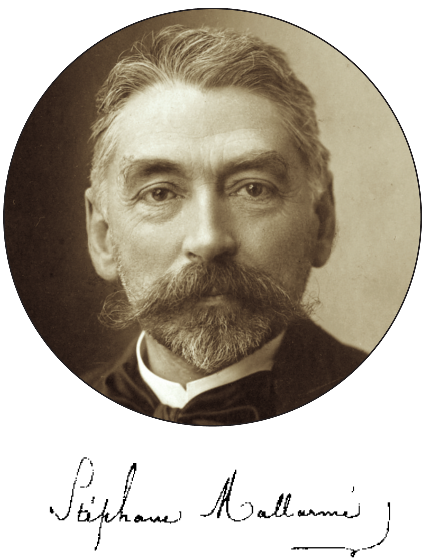

斯特芳·马拉美(Stéphane Mallarmé),1842-1898。

新京报:关于马拉美,一个常被提及的问题就是他的“晦涩”,他自己也说“诗永远应当是个谜”。你认为导致他诗歌“晦涩”的原因是什么?

陈太胜:我们一般会说马拉美的诗晦涩,说现代主义的诗晦涩。这个词有时候也可以翻译成“朦胧”,如果这样翻译,差别就很大。“朦胧”更强调的是雾里观花、看不清楚;“晦 涩”指在意义上我们理解起来比较困难。

马拉美有一句让人费解的话,说,当我(诗人)说一朵花的时候,实际上说的不是作为植物学意义上的有花萼、有花瓣的东西。他这句话的意思是,当我们讲到诗歌中的事物时,是取消了它的实际存在的事物。很大程度上,这是文学最为重要的秘密。在这个意义上,诗歌中写的 “树”这个词,很大程度上与你窗外实际存在的那棵树没有关系。文正是在这种词语的游戏里获得了自己的某种价值。

我觉得马拉美之所以把诗写得这么晦涩难懂,是因为他认识事物与世界的方式变了。他不再像此前的浪漫主义那么简单直接地看待世界和语言,他的晦涩是源于对世界和语言本身的复杂性的认识。他写作的难度是因为他思想的难度,和对事物有了更深刻的认识的需要。整个现代主义的基础,就是诗人和作家,对世界和人,包括自我的精神世界的认识发生了深刻的改变。

这样说比较抽象,举个例子。马拉美写过很多跟物有关的事,这些诗和中国传统的咏物诗怎么区别呢?当你读到李白诗歌中的月亮时,我们知道这跟思乡有关,当你读到一首跟松树有关的诗的时候,知道这跟傲骨、坚贞不屈的品质有关。一个“物”马上会让你想到跟物相关的品质,这是一一对应的关系。马拉美最想做的事,就是斩断这两者之间的关系,给事物予以重新命名,予以重新认识。在这个意义上,马拉美的诗的“朦胧”或者“晦涩”,是源于我 们读者本身某种“ 贫乏”。我们不能再用原来的惯常思维去认识马拉美的诗歌。

马拉美的这种诗歌尝试的贡献在哪儿呢?实际上,在一个商业化的时代里,崭新的体验变得越来越稀少的时候,现代主义的诗有可能革新我们的体验,革新我们对事物的认知方式。所以当他说一朵花的时候,这就不再是原来我们熟知的带有花萼的花,而是一个完全不一样的东西浮现在我们的脑海,作为一个美妙的思想,在所有花束都不存在的情况下向我们显现自身。这个想法太厉害了,它是整个现代主义文学,找到词语的价值和意义所在的地方。而且,这也是一种真正严肃地对待文学的方式 。它的根本就在于写作的难度对应于生活的难度,写作的复杂对应于生活的复杂,促使我们要更复杂地看待世界,要用更深刻的思想来认识外在事物。我觉得,这时候的文学写作恰恰最有尊严,也最体现出自己特有的价值。

04

发展自马拉美的“纯诗”观念

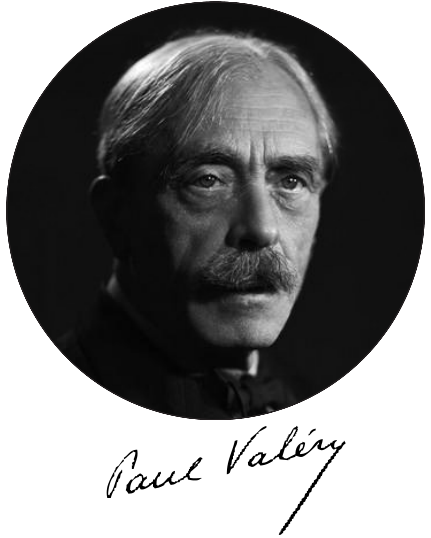

保尔·瓦雷里(Paul Valery),1871-1945。

新京报:作为马拉美的弟子,瓦雷里受马拉美的影响最大,两人诗歌比较明显的共同点有哪些?

陈太胜:一方面,是象征主义诗人共有的,都是从波德莱尔那里继承过来的,比如对文学本身的观念,重视语言,重视形式,还有对作家本身不同于浪漫主义的,那种把作家看作“洞观者”、看作“旁观者”的观念。他们都认为诗歌不是由偶然的灵感获得的,认为诗歌的完成是长期酝酿和打磨的结果。

另一方面,马拉美和瓦雷里的共同点确实和别人比起来更多,比如“纯诗”的观念。这个观念在很大程度上是瓦雷里直接从马拉美那里发展出来的。马拉美在谈纯粹的诗歌时指的是什么呢?是文学的那种内在的结构和语言自成一体的一种性质。

波德莱尔说诗歌既不是道德的,也不是不道德的,而是不属于道德范畴的。这说的是,诗所在的审美的领域,并不隶属于道德领域,而是独立存在的。他要维护的是文学与美学的独立地位。马拉美有很多话讲到诗歌语言和结构,认为“纯粹的诗”只要写好了、完成了,就是一个独立的存在。真是“象牙塔”般的存在。正是这种独立的存在,才最大程度地维护了文学与人类精神价值的意义。瓦雷里的“纯诗”概念,很好地发展了马拉美的这种观念。

,从兰波到瓦雷里,波德莱尔的继承者手机连电脑上网 们相关:

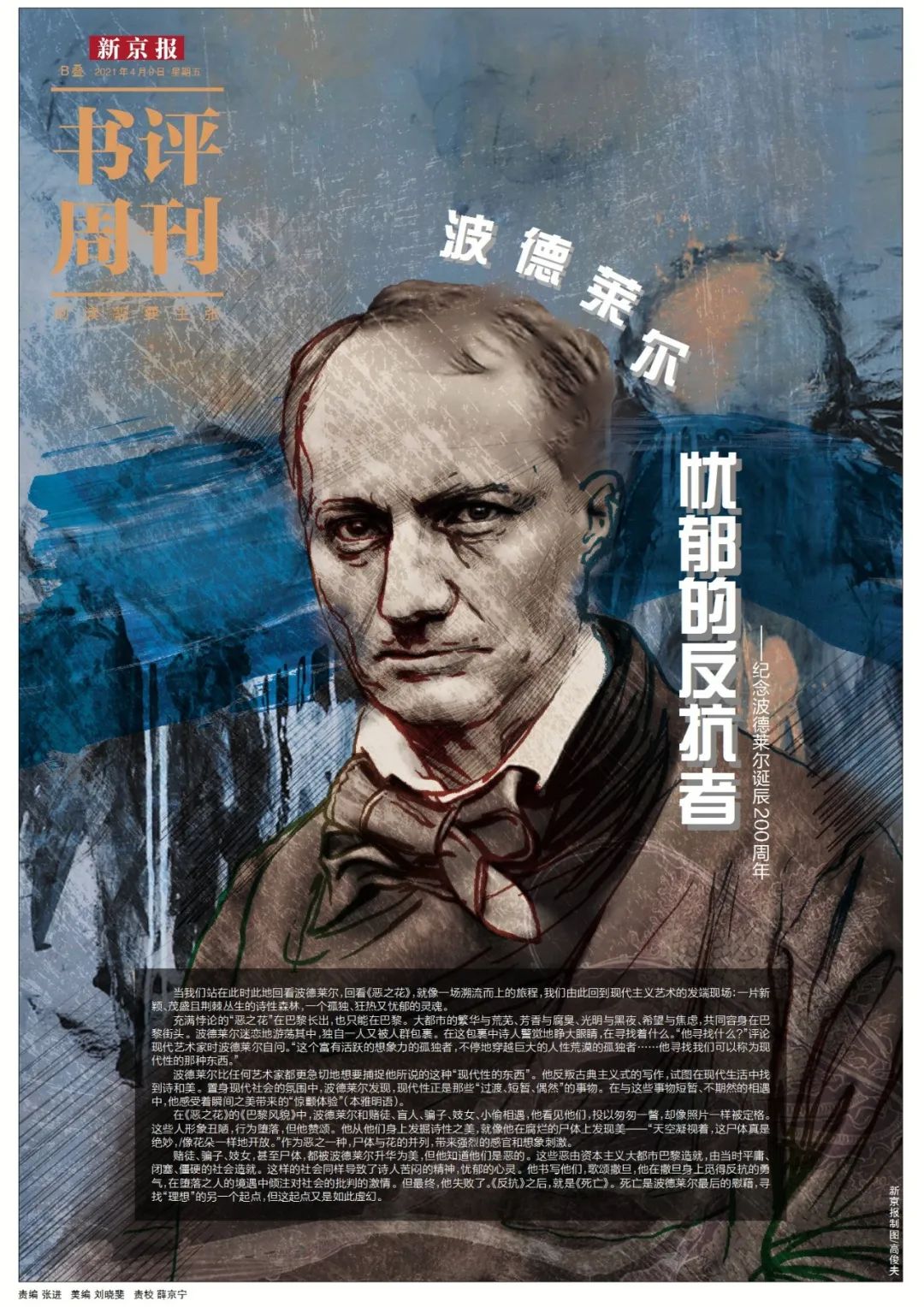

波德莱尔:年轻诗人的致敬让我害怕得像一条狗当我们站在此时此地回看波德莱尔,回看《恶之花》,就像一场溯流而上的旅程,我们由此回到现代主义艺术的发端现场:一片新颖、茂盛且荆棘丛生的诗性森林,一个孤独、狂热又忧郁的灵魂。充满悖论的“恶之花”在巴黎长出,也只能在巴黎。大都市的繁华与荒芜、芳香与腐臭、光明与黑夜、希望与焦虑,共同容身在巴黎街头。波德莱尔迷恋地游荡其中,独自一人又被人群包裹。在这包裹中诗人警觉地睁大眼睛,在寻找着什么。“他寻找什么?..

叶嘉莹与顾随:师生情谊七十年葉嘉瑩在天津大劇院講座上講授古典詩詞师生情谊七十年叶嘉莹诸位老师、诸位同学:我非常高兴今天又来参加我们新年的晚会,同时还有我们两项奖学金的颁奖典礼。我今天想要讲一个师生情谊七十年的故事,因为今年是2012年。我出生在1924年,1941年十七岁考上了当时北平的辅仁大学。那时我们的系主任是余嘉锡先生,他教我们目录学,刘盼遂先生教我们经学史,陆颖明先生教我们声韵学,另外还有赵万里先生,他是王国维先生的学生,教我..

质疑观众,却又需要靠他们生存:罗兰·巴特眼中的先锋戏剧近日,一档戏剧类真人秀《戏剧新生活》让原本小众的戏剧进入了大众的视野,也让本就热爱戏剧的票友看到了戏剧更多的可能:离开华丽的布景、直面生存的压力、用最朴素的道具和最大胆的尝试打动人心。戏剧能带来新生活吗?60年前,罗兰·巴特就已给出过答案。原作者丨[法]罗兰•巴特摘编丨肖舒妍《罗兰·巴特论戏剧》, [法]罗兰•巴特著,译者: 罗湉,生活·读书·新知三联书店2020年11月(点击书封可购买)01先锋戏剧之定义何..

全新国产起亚嘉华申报图曝光 定位家用MPV 搭2.0T动力近日,行车视线获得了全新国产起亚嘉华的申报图。造型上来看,新车大面积延续了海外版车型的设计风格,并且采用了全新样式的品牌标识,丰富了该车的豪华质感。据悉,新车定位为一款家用MPV,动力系统上采用的是2.0T发动机。外观上,新车采用了品牌车型全新的设计风格,车头上搭配有尺寸较大的进气格栅,并在内部用横条镀铬材质进行点缀,丰富了该车的年轻化质感。车头两侧,还有LED光源组成的头灯,点亮后辨识度较高。车身尺寸上..

有什么烦恼就拿到太阳底下晒一晒人很奇怪,喜欢一个人的时候说不出为什么,不喜欢一个人倒是可以讲得头头是道;一个新闻跑出来,当事人还没说几句话,探寻动机的评论倒是满天飞;看见满屋子的破烂就想断舍离,真的断舍离的时候又念着这些破烂曾经的好……哎呀呀,怎么才能把多余的烦恼和失眠一起关机,永不启动呢?本期,我们继续走进愚公子的漫画。文、图 | 愚公子01由于无法抉择中午吃啥已经连着两天午饭没吃了02有什么烦恼就拿到太阳底下晒一晒伸伸懒腰就..

菲利普·津巴多如何回忆充满争议的监狱实验?在心理学史上,由菲利普·津巴多设计的斯坦福监狱实验可能是最为著名的实验之一,几乎所有的主流心理学教科书都对其进行了详尽的介绍,它也让津巴多成为心理学家中明星式的人物。斯坦福监狱是津巴多打造的一个模拟监狱,让随机选出的几名被试者担任囚犯和守卫,他们完全还原真实的监狱生活。随着实验的进行,看守们逐渐失控,利用手中的权力对囚犯进行精神控制,囚犯们因此接连崩溃。这一实验结果被认为揭示了社会情境对人的强大..

七百年后,我们为什么还在读《神曲》?至2021年,但丁去世已700年。在这漫长的时间里,社会巨变,文学艺术经历了数不清的革新、乃至革命,各种主义和潮流引领不同的时代。但时至今日,作为世界性经典,《神曲》依然被阅读,被讨论,就像莎士比亚的《哈姆雷特》依然在世界各地上演。本文为译林社2021版《神曲》序言。撰文丨文铮整整100年前,中国读者第一次读到了被译成中文的《神曲》,虽然只有开篇的前三首,但也能让中国读者窥见这部诗作的伟大。1921年是但丁逝世60..

丁孟:金沙的崛起,说明三星堆文明没有突然消失铜人顶尊、青铜瑗、圆口方体铜尊……时隔三十五年,举世瞩目的四川广汉三星堆遗址重启发掘工作。在这次发掘中,祭祀坑内出土的各式造型独特夸张的青铜器照旧引来了诸多关注。这并不是三星堆遗址出土青铜器的第一次高光时刻,早在1986年,三星堆1、2号祭祀坑的发掘就出土了千余件遗物,其中就包括青铜神树、青铜大立人像、青铜纵目面具等一系列至今引人遐想的重器。一直以来,三星堆遗址出土的器物,总能超越现代人对文物的想象。..

唐诺:书写者过得太好,文学可能就不太好了在新书《声誉》中,“专业读者”唐诺进行了一场有关声誉、财富和权势的思索之旅。他从本雅明之死开始,涉及汉娜·阿伦特、契诃夫、博尔赫斯、马尔克斯等,旁征博引,繁富多彩。这场旅程末尾,他讨论的是“书写者该过什么样的日子”?这似乎是作为书写者的他的自问,也是对庞大书写群体的生活方式的思考。本文选自《声誉》一书,经出版社授权刊发,小标题为编者所加。原文作者|唐诺摘编|张进《声誉》,作者:唐诺,版本:理想国..

对于以创作为生的人来说,最重要的就是体力近日,日本著名设计师原研哉为小米设计的新Logo上了热搜,由于新Logo的设计仅仅是将原本正方形的边框“磨”成圆角,不少网友惊呼“雷总被骗钱了”。其实,原研哉的设计理念一贯如此,国人熟知的无印良品就是典型代表,简约、质朴,以物品本质的特征打动人心。原研哉本人也总是以“黑白”的极简形象示人,但他的性格并不沉闷,这从他1991到1995年在《小说新潮》中连载的设计散文中可以看出,本文便摘自于此。Running High(慢跑..