不久前,新周刊九行“旅行家”栏目采访了旅行作家尼佬,和他聊了聊大流行时期的旅行(点击左边超链即可重温)。

那时,尼佬刚走完一趟滇藏小环线,话题就围绕着这趟旅行自然展开,结果采访主题在聊天中不断延展,原计划一个多小时的采访,进行到了两个半小时。

尼佬非常健谈,不仅谈到了自己的旅行经历,还聊到了阅读,聊到了写作,当然也聊到了他对旅行文学的看法。在路上的时候,尼佬多用Kindle或手机阅读App读书。他最近在微博上说,今年春天已经在手机阅读App上读了七本书,相当于把年费赚回来了。

但他其实更愿意读纸质书,会去实体书店消费,对商场里的网红书店不反感,因为“人们还能以书为背景来自拍,我感谢他们,虽然他们不买书,但他们拍照这件事还维持了‘书店’这个过时玩意儿的勉强存在”。

不能出境的这段时间里,或许我们也可以像尼佬一样,用读书来对抗失去旅行的日子。

✎采访 | 许桥

✎编辑 | 萧奉

Q:新周刊·硬核读书会

A:尼佬

Q:你在旅行中喜欢读什么书?

A:我比较喜欢读历史类的书。其实我觉得喜欢旅行的人,应该都是喜欢历史的人。西方第一本历史著作就是希罗多德的《历史》,从某种程度来说,这本书很像旅行文学。

希罗多德出生在小亚细亚,他去过很多地方,比如埃及、西西里,还有希腊的所有城市。最后,他将这么多年在旅行中的见闻写了下来,成就了一个关于他眼中的世界的故事。这是一段历史的开端,同时也是非常优秀的旅行文学。

《历史》

[古希腊] 希罗多德 著,徐松岩 译

上海人民出版社,2018-4

Q:去某个地方旅行,你会专门找一些关于当地的书来看吗?

A:会,但总体来讲,我看得比较多的还是经典的历史书,然后也看一些关于当地的旅行文学。比如说,现在我去黑山或者去塞尔维亚,我可能就会去找西方人写的东欧游记来看。

偶尔也看一些科学类的书,还有文学艺术类的,比如小说。去年有一件很好笑的事情,我带了一个团去云南雨崩爬神湖,那里海拔很高。我当时从客栈里带了一本书上路,就是那本很红的《在雪山和雪山之间》,是一个在白马雪山生活的姑娘写的,说的是她在雪山、森林中生活的故事。

然后我就在路上读完了这本书,结果团友们吐槽说,带他们徒步还能轻松读完一本书,这是对他们最大的羞辱。

《在雪山和雪山之间》

乔阳 著

北京联合出版公司,2020-7

Q:最近一年的旅行变得很不自由,但其实在人类历史上,旅行的自由度是不是在下降?保罗·索鲁在《美国深南之旅》提到,现代人的旅行其实很不自由,比如跨越过境需要护照、签证,登机前被当作嫌疑犯一样检查,入关时还会被盘问。而在“9·11”以前,很多限制都是没有的。所以他很为年轻人可惜,他觉得现在的年轻人不知道以前的旅行是什么样的,以为这些不方便都是理所应当的。

A:我觉得任何人都千万不要倚老卖老,保罗·索鲁就有这个问题。不只是保罗,我们每个人都有一种美化过往、美化历史的倾向,常常认为以前多么浪漫、多么美。但实际上,以前的旅行也很不自由,首先,跋山涉水遇险的可能性就很大;其次,被抢劫、被伤害的可能性也比现代旅行更大。

举一个例子,前天我看到一本书,讲4世纪的一位希腊学者,他研究埃及的一种象形文字该如何破解。他将这种文字当成一个完全古老且失传的东西,但实际上,在埃及南边的阿斯旺地带,同一时期还有人在使用这种文字。

现代人认为,从雅典到开罗,坐飞机两个小时就到了,可是对1600年前的雅典人来说,开罗是一生都走不到的地方。那位希腊学者根本没有想到,在地球的另一端,还有人正在使用他认为已经失传的文字。

所以说,你大惑不解的事情,可能根本不是你想象中的这么回事。

《美国深南之旅》

[美] 保罗·索鲁 著,郑扬眉 译

人民文学出版社,2018-5

保罗美化了过往的一些经验,其实我们也是这样的。现在,我们经常说黎巴嫩又发生爆炸事件了,叙利亚也在经历爆炸袭击,想去的地方要趁早去呀。但是,需要早到什么时候?早到1940年代,一般人能来中国旅行吗?早到1941年,你能到波兰旅行吗?早到1960年,你能到塔什干或者哈萨克斯坦的村庄旅行吗?显然不能,当时那里还属于苏联。

所以我完全不同意保罗的看法。但是,现代旅行的速度确实非常快,相比从前那种长久的旅行体验,少了很多韵味,这一点是很可惜的。在这一点上,我同意保罗所说的。

只是我并不认为古代的旅行是自由的。保罗认为现在出入境很烦,但若在以前,如果你不是贵族,不是资本家,就拿不到介绍信之类的东西,出境基本上是不可能的。所以,那个时代的旅行其实是万分困难的。

《老巴塔哥尼亚快车》

[美]保罗·索鲁 著, 陈朵思 / 胡洲贤 译

人民文学出版社,2019-8

Q:其实当年保罗来中国旅行,也是走绿色通道过来的。

A:是的,他可太厉害了,看他的《在中国大地上》,跟多少名流有交往,我们这些普通人不可能做到。比如说我到哈萨克斯坦,哈萨克斯坦最有名的作家会接待我吗?不会啊,我没有渠道嘛。但保罗有,所以他是一个很精英主义的说法。

我看过很多西方人的作品都是这样。比如埃德加·斯诺,当年他在越南、云南和缅甸进行了一次长途旅行,他当时也是拿了介绍信到云南和缅甸后,当地的头人(旧时称某些少数民族首领为“头人”)才会接待他,这难道比现在拿一个VISA就可以到处旅游更容易吗?没有。现在旅行已经从一个精英的行为,变成了一个大众的行为。

知识分子在哪个时代都是少数的,思考的人也永远是很少数的,不要因为现在人人都可以旅游,就认为现在的旅游不行,这何苦呢?

很多人旅游就是为了休息。很多欧洲人到了8月份,直接去海边躺着什么也不干。这样有错吗?没有错。所以说,你不用去管别人,去走你想走的路线就可以了。我理解保罗,但我不认同他所说的“以前的旅行更好”这个观点。

《马帮旅行》

[美] 埃德加·斯诺 著,李希文等 译

云南人民出版社,2019-3

Q:罗新老师在一个播客节目里提过,旅行不应该是太“容易”的,必须要吃苦,必须有付出,你觉得呢?

A:我同意他的话,但这并不是说为了吃苦去旅行,而是说,想要获得一些真正的理解,一些比较深重的精神收获,免不了会吃些苦头。

你如果不跳出自己的舒适区,就永远没有办法获得一些比较尖锐的认识。要获得一些深层次的回应,就会遇到一些尖锐的东西,比如尖锐的人际关系、尖锐的对话,这也是一种苦头。游客化的对话,比如“我好喜欢李小龙”“很喜欢山口百惠”,意义不是很大。

如果你完全不想吃苦头,也没有关系,不过这不是旅行,是旅游和度假。

旅行和旅游,有很多区别。/Markos Mant/unsplash

Q:保罗是站在欧美人的角度讲这个话,因为美国的公路网络、航空网络很发达,所以旅行很方便,但是从“9·11”开始,旅行环境出现变化,安检加强,他确实感觉到了一些不方便。

A:他就是既得利益者嘛。因为现代旅行的开始,就是欧洲人、英国人去意大利游学,后来变成美国人去欧洲游学。在20世纪后,变成了美国人和欧洲人穿越亚欧大陆,这就是很有名的“大旅行”。

他们从伊斯坦布尔开始,到德黑兰,再到阿富汗,然后经过印度到东南亚。“Lonely Planet”的创始人当年就是走这条路线,最后从新加坡又到了澳大利亚,然后创立了“Lonely Planet”。

但是,他们没有告诉你的是,在德黑兰要拿到阿富汗的签证是万分困难的。所以保罗有美化过往的倾向,人都会有这种倾向,我也有,这个没办法。

《伊斯坦布尔》

[土耳其] 奥尔罕·帕慕克 著,何佩桦 译

上海人民出版社,2018-4

Q:保罗在书里提到,很多旅行作家都喜欢写“虚假的磨难”,明明旅行已经很方便了,但他们就喜欢夸大自己的见闻,把旅行写成一个冒险。包括约翰·斯坦贝克,他也在《横越美国》里面虚构了一些他根本没有去过的地方。你觉得现在旅行观光越来越方便,对这种类型的旅行文学是否造成了挑战?

A:这个确实是个挑战,但这是没有办法的。每个时代都有每个时代的问题,旅行冒险的黄金时代肯定早就过去了,那是19世纪到20世纪上半叶的主题,就像现在文学和戏剧的主题,都有了很大的变化。

但我觉得,旅行文学现在还是有两个主题:一个是向内的——对不同人群的理解,对自己或者人性的探究,与自我对话;另外一个是向外的——在一个地方居住一段时间,和陌生的人群、文化真真切切地相处,去记述很多被忽略的人群的生活,书写他们对时代的向往或者绝望,比如何伟写的东西,那种旅居的文字。

虽然说冒险型的旅行文学确实不行了,但现在有什么好冒险的呢?就算去叙利亚也不是特别冒险,因为你不会真的去送死,但是对人性的探索——一个是对自我内心的询问,另一个是跟当地人相处——这个主题是永远不会衰落的。

《横越美国》

[美] 约翰·斯坦贝克 著,麦慧芬 译

人民文学出版社,2017-1

Q:有没有一些旅行文学的作品,比较符合你刚才说的那两个标准?

A:最近印象比较深刻的是《世界之道》,一个讲法语的瑞士人尼古拉·布维耶写的,这本书跟上世纪六七十年代旅行文学的主题比较类似。

他进行的是一场亚欧旅行,先到东欧,再去伊朗,最后到了阿富汗。其实这是一条老路线。但让我觉得很有意思的是,他在贝尔格莱德和大不里士滞留了很久,在当地很认真地做教师,工作赚钱,跟当地人很深入地交往。那个时候南贝格兰已经是南斯拉夫了,那是社会主义国家,与西方国家有很大差异,所以在书中他对当地人的生活状态有一些很深入的描写。

《世界之道》

[瑞士] 尼古拉·布维耶 / [瑞士] 蒂埃里·维尔奈 (绘) ,治棋 译

生活·读书·新知三联书店,2016-4

在大不里士就更是如此了。大不里士是伊朗的一个城市,但这个城市又和德黑兰不同。总有人说,以前伊朗人多么开放,其实那是错误的,因为只有德黑兰的一小群人开放,伊朗整个乡下还是很保守的。在伊朗乡下,很多老阿姨因为政府规定戴头巾不准出门,她们直接就选择不出门了。

大不里士就是远离德黑兰,一个保守但又非常有历史的地方。这里曾经是突厥人征服西亚和小亚细亚时最繁华的一个商贸城市,它有一个非常重要的巴扎(部分受波斯文化影响的地区对集市街道的称呼),还有很多亚美尼亚人。

尼古拉·布维耶在这里深入地生活,无论对南斯拉夫还是对伊朗的偏远地区,都怀有一种仁爱的心去理解,不是西方人那种高高在上的审视,而是理解地去描述他们的生活。

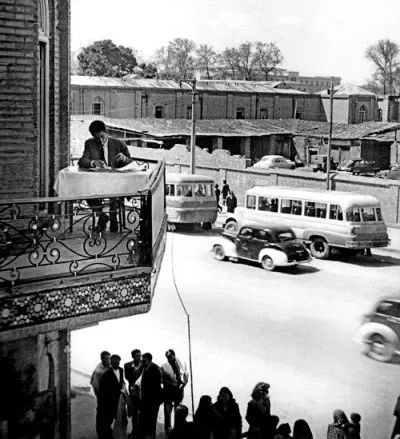

1954年,尼古拉·布维耶在德黑兰一家酒店的露台上写作。

我对这本书印象比较深的另一个原因是,他是用法语写的。说实话,我觉得我们受英美作家的影响太大,但没办法,因为多数人只会英语,所以导致我们翻译的作品,包括文学、历史,都是以英文为主。但英美文学的有些作品,我不太喜欢,因为有的就像BBC纪录片那么通俗,欠缺文学性和学术性,像大众科普读物。

但《世界之道》这本书让我看到英语世界之外的看法,我觉得挺好,因为旅行就是想看到世界多元的东西。

刘子超那本《失落的卫星》也很好。当然,不是说刘子超的作品超越了西方经典作家,而是他作为一个中国人,很自觉地去写这种类型的游记,努力以文学的态度去做这件事情,确实是很有意义的。而过去十年的一些游记,基本上都是流水账,没什么意思。

《失落的卫星》

刘子超 著

文汇出版社,2020-7

Q:你刚才讲英美文学,让我想起一位英国的旅行作家,就是去年刚去世的简·莫里斯,她的欧洲游记非常好,但她写的香港游记确实有点像BBC纪录片。

A:对,我觉得简·莫里斯的旅行文学,文字非常华丽,但刻薄一点说,有点像华丽的纪录片台词,没有那么深入。我更喜欢保罗的老师奈保尔,他是一个在加勒比海长大的印度裔英国人,这样的身份让他永远与当地社会格格不入,但也正是这种身份,给了他一个非常好的视角。

他对印度人真的有慈悲和仁爱之心,虽然他很尖刻,总是在骂他们,但文字中是有温情的。他能一眼看出印度社会中不堪的东西,但也能理解他们为什么这么做,且看得到美妙的地方,这非常棒。他有几本书切切实实写了很多印度本地的故事,我觉得挺好的。

而且,奈保尔能超越一些太过温情的东西。何伟的问题就是太温情了,不管是写中国人还是写埃及人,都太过温情,写什么都比较体面。可能他不想触碰一些事情,会避开过于尖锐的东西。这种作品很好看,很温暖,可是如果一直这么温暖,会浪费人们的信任。我认为写作其实可以挖掘一些尖锐的东西,并不是所有尖锐的东西都会伤害彼此。

[丛书]《印度三部曲》

[英]V.S.奈保尔 著,李永平/ 宋念申/黄道琳 译

南海出版公司, 2013-7

Q:你比较喜欢奈保尔的哪本书?

A:国内出版了他的“印度三部曲”,我觉得非常经典。我当年去克什米尔跟船夫打交道的时候,感觉那里跟奈保尔描述的上世纪50年代的一样,好像时光倒流了,很感慨。

Q:这就是那种能穿越时空的游记。

A:对,我还喜欢一种游记,它写的是已经消逝的东西。比如《山林与水泽之间:徒步去君士坦丁堡》,这也是三部曲之一,作者从伦敦开始徒步,走到德国、奥地利、匈牙利,然后到罗马尼亚和保加利亚,最后到了土耳其和希腊。

《山林与水泽之间》是他从奥地利到匈牙利和保加利亚的这一部分,这是他年轻时候的徒步,当时是1940年,战争已经打响,但是还没有打到那边。他记录了当时匈牙利大平原贵族的生活,还有保加利亚和罗马尼亚犹太人的生活。

再回首,这些东西已经全部消失了,二战后欧洲大陆分成两个阵营,很多文化和生活都改变了,甚至消失了。这本书就讲述了一个不可重现的场景,这种类型的游记我也喜欢看。

《山林与水泽之间》

[英] 帕特里克·莱斯·弗莫尔 著, 一熙 译

重庆大学出版社,2016-12

Q:这本书是作者年轻时的旅行,他老了以后才写出来的,会不会也有一些怀旧的滤镜在里面?

A:他是有反省的,这一点非常好。我虽然说不要对过往有滤镜,但如果把它看成一个非常美妙的诗歌,也挺好的。

我们每个人的成长都遇到过这种情况:某个年龄阶段不理解的事情,到了另一个年龄阶段回头看,会恍然大悟,想到当时可以有另一种看法或想法。这是挺妙的一点,虽然他记录的是年轻时的旅行,到60岁才开始写,但你能看到他的反省。

比如当年希特勒还没有变成全欧洲的威胁,大家还没有意识到,日常生活还是照旧。到了老年,他回忆这一段的时候,会有一种魔幻感,或者说宿命感。

1938年,德国人的日常生活。/Heinz Fremke

Q:你也在写作,你有没有特别关注的主题?

A:如果我要写,还是会写我关注的东西。比如我很喜欢去高山徒步,可能会选喜马拉雅山或者安第斯山。我也很喜欢地中海,现在陆陆续续地环绕地中海旅行,比较容易去的国家我都去了,比如意大利、摩洛哥、黎巴嫩、图尔图等,比较难去的国家我还是会想办法去,比如阿尔及利亚、叙利亚。

其实旅行文学关注的是那些生活不那么美好的地方,或者说它关注的是有一点点苦难的东西。保罗去美国南方自驾旅行,其实也是去一个很惨烈的地方,在整个美国乃至整个世界的框架下,那些人也是失败者。

还有刘子超写的中亚,中亚现在也是边缘地区,但它又有非常丰富的历史、文化和现实,可以让你得到一些很丰富的东西。那个地方是落后于时代了,但它也有它的尊严、它的丰富、它的文化和悲哀。

这就是旅行文学存在的理由。这就回到你所说的“虚假的苦难”,我觉得旅行文学还是不要关注自己的信仰,多去关注一些真实的、仍然存在的苦难。这个可能会比较好一些。

尼泊尔喜马拉雅山脉,安纳布尔纳峰,农妇在山下劳作。/Giacomo Berardi/unsplash

,不能出国旅行的日子,书就是你的机书店管理系统 票相关:

阅读小说能够提高共情能力吗?心理学家这样说在自媒体变成大众拿起来手机就会习惯性地刷上一刷的阅读盛宴后,我们读到了比从前多得多的或真实或虚构的故事。尽管阅读是为了获得知识,但是人们更容易对“给自己带来某种程度震惊”的故事(这也包括小说与艺术作品)投注更多个人情绪,然后基于这种情绪再发酵出大量的语言碎片。为什么我们会被别人讲述的故事打动呢,以至芮塔·菲尔斯基在《文学之用》中说,“震惊人的意识是一项费力的工作,绝非易事”。心理学家有他们的解释..

那些藏在唐诗宋词里的春色有哪些?以下文章来源于菊斋 ,作者任淡如本 文 约 4080 字阅 读 需 要 11 min周处《风土记》里说:“浙间风俗言春序正中,百花竞放,乃游赏之时,花朝月夕,世所常言。” 杨万里《诚斋诗话》里说:“东京(今河南开封)二月十二日花朝,为扑蝶会。” 《翰墨记》里说:“洛阳风俗,以二月二日为花朝节。士庶游玩,又为挑菜节。” 《光山县志》里说:二月二日,俗云‘小花朝’;十五日,云‘大花朝’”之说。但我们不须记得这..

简·奥斯汀:伊丽莎白是有史以来最讨人喜欢的书中角色1811年,东汉普郡五月的清晨,简·奥斯汀家的奥尔良李树正含苞待放。借着她的书信和亲人的回忆录,我想象出这样一幅画面:这位作家坐在她最喜爱的地方——靠近农庄大门的——一张胡桃木小多边桌旁,在一小沓稿纸上写作。一听到“吱呀”的开门声,她就迅速地收起了稿纸。这天,她的家人难得能给她一份清净,甚至安静。她娟秀的字迹涂满了一页又一页稿纸。她用笔蘸蘸墨水,执笔沉吟,草草写几笔又划掉、涂抹,然后再蘸蘸墨水。她写..

从兰波到瓦雷里,波德莱尔的继承者们自波德莱尔开启象征主义先河之后,法国相继出现几位杰出的象征派诗人,如“通灵者”兰波、“颓废”的魏尔伦、晦涩的马拉美,以及瓦雷里。他们继承波德莱尔的遗产,又通过个人探索创造了自己的独特风格,共同组成象征主义诗歌让人眩晕的多彩图案。新京报记者采访了文学博士、北京师范大学文学院教授陈太胜,与他聊了聊波德莱尔的“继承者们”各自的特质、对象征主义诗歌的发展与继承。采写丨张进01“叛逆”表现于语言的激进让·尼..

波德莱尔:年轻诗人的致敬让我害怕得像一条狗当我们站在此时此地回看波德莱尔,回看《恶之花》,就像一场溯流而上的旅程,我们由此回到现代主义艺术的发端现场:一片新颖、茂盛且荆棘丛生的诗性森林,一个孤独、狂热又忧郁的灵魂。充满悖论的“恶之花”在巴黎长出,也只能在巴黎。大都市的繁华与荒芜、芳香与腐臭、光明与黑夜、希望与焦虑,共同容身在巴黎街头。波德莱尔迷恋地游荡其中,独自一人又被人群包裹。在这包裹中诗人警觉地睁大眼睛,在寻找着什么。“他寻找什么?..

叶嘉莹与顾随:师生情谊七十年葉嘉瑩在天津大劇院講座上講授古典詩詞师生情谊七十年叶嘉莹诸位老师、诸位同学:我非常高兴今天又来参加我们新年的晚会,同时还有我们两项奖学金的颁奖典礼。我今天想要讲一个师生情谊七十年的故事,因为今年是2012年。我出生在1924年,1941年十七岁考上了当时北平的辅仁大学。那时我们的系主任是余嘉锡先生,他教我们目录学,刘盼遂先生教我们经学史,陆颖明先生教我们声韵学,另外还有赵万里先生,他是王国维先生的学生,教我..

质疑观众,却又需要靠他们生存:罗兰·巴特眼中的先锋戏剧近日,一档戏剧类真人秀《戏剧新生活》让原本小众的戏剧进入了大众的视野,也让本就热爱戏剧的票友看到了戏剧更多的可能:离开华丽的布景、直面生存的压力、用最朴素的道具和最大胆的尝试打动人心。戏剧能带来新生活吗?60年前,罗兰·巴特就已给出过答案。原作者丨[法]罗兰•巴特摘编丨肖舒妍《罗兰·巴特论戏剧》, [法]罗兰•巴特著,译者: 罗湉,生活·读书·新知三联书店2020年11月(点击书封可购买)01先锋戏剧之定义何..

严肃音乐:装逼之外,别无他用?世界上有那么多简单动人的声音,要那些艰涩难懂的音响干什么用?这是刘索拉的中篇小说《你别无选择》中的一句感叹。在故事中,一位叫森森的作曲系大学生苦心孤诣地探索现代派手法,想写出富有个性的杰作来,结果他的努力不但折磨了自己,也让乐手和听众的耐心备受考验。当他无意间听到有人弹出技法传统、谐美悦耳的曲子时,就扪心自问地说了这句话。这句话所追问的,就是那种深奥、小众的音乐创作究竟意义何在。当然,小说中并没..

一个单身男人的白日梦单身男人的白日梦世上最浪漫的人无疑是那些无人与之浪漫的人。正是在我们身处孤独、没有工作或朋友来干扰内心的时候,我们才能真正理解爱情的精髓和必要性。整整一周时间电话寂静无声,每顿饭都是罐装食品,一边吃一边听着BBC播音员沙哑的毫无慰藉作用的声音——这个声音在描绘肯尼亚羚羊的交配习惯——只有在这个时候,我们才能真正理解为什么柏拉图曾声称没有爱的男人,就像一只仅有一半躯体的动物。在这种遗世独立的时刻出现..

男性墓志铭数量高于女性,重视墓志铭的却是女性史研究墓志铭是一种私人撰著的、以纪念死者为目的的传记,作为一种文体,在其发展过程中借鉴了正史人物传记的基本成分,但也深受其他中国文化因素的影响,尤其是家族制度、祖先崇拜以及孝道至上的传统。数以万计的墓志铭,或云丧葬传记,从帝制时代留存至今。它们被刻在石头上、安放在墓穴中,表达生者对逝者的思念。墓志铭的内容一般集中在墓主的生平事迹和模范言行上,因涵盖了详细的人品操行、家庭生活、地方世态及社会文化风俗,它..