每天一条独家原创视频

2021年1月,《一色一生》一出版就刷了屏,

豆瓣评分高达9.2,

读过的人惊艳于这本书“破格的美”,

更打动人的是作者志村福美传奇而励志的一生:

三十二岁,离婚带两个小孩,

为了谋生开始做染织,

四十岁,举办第一次作品展,

六十六岁,被认定为日本“人间国宝”,

九十岁,获有“日本诺贝尔奖”之称的京都奖,

川端康成评价她的作品:

“优雅而微妙的配色里,

贯通着一颗对自然谦逊而坦诚的心。”

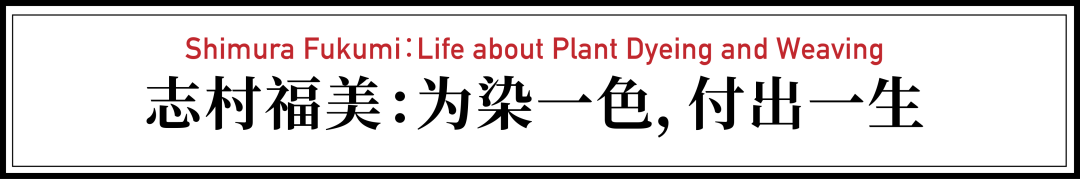

用植物染的各色丝线织成的裂

《一色一生》是志村福美58岁时写的书,

书里回顾了她的前半生,

以及她对植物、自然和生命的种种思考。

将近四十年后,此书终于被译介到中国,

我们也借此机会独家专访了已经97岁高龄的志村福美奶奶,

以及她的女儿和外孙,

拜访了她创立于京都的工坊和艺术学校,

“九百年来,我们一直在用同样的方法染色,

染线、纺线、织布,做成衣服,

用这样的衣服装饰自己,

和买来的衣服比,怀有的情感是很不一样的吧。”

自述 | 志村福美 志村昌司

撰文 | 余璇 责编 石鸣

《一色一生》是日本染织家志村福美的自传性随笔集,1982年出版后,第二年便获得了大佛次郎奖(日本最高文学奖之一)。从那时到现在,这本10万余字的小书已在日本畅销了30余年。

书中记录了她如何用不同植物的根、茎、花、果、枝做成染液,如何做蓝染,如何织布,以及她从染织这件事中收获的种种思考,关乎颜色、植物、自然和生命。

比如:“色彩不只是单纯的颜色,它是草木的精魂。”“苏芳是女人内心的颜色,被喻为红泪。在这赤红的世界里,住着圣女,也住着娼妇,她们同样拥有女人的深情。”文字优美,富有诗意。

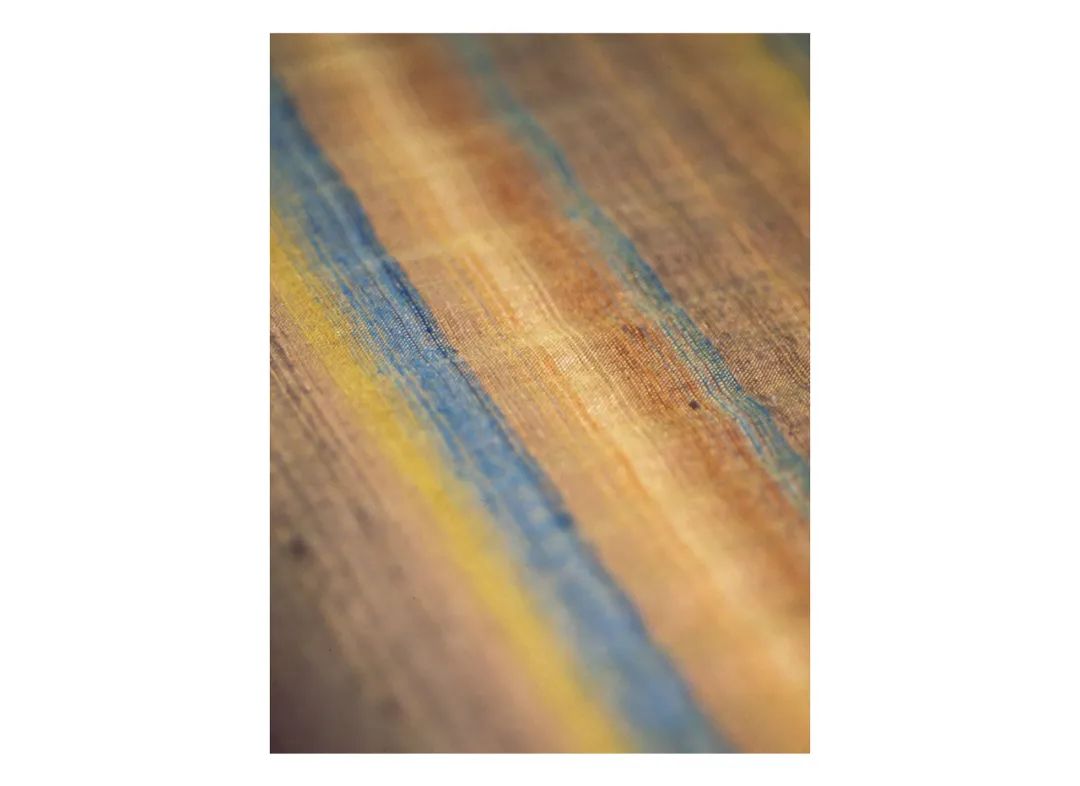

由上及下分别是:《樱花袭》1976年,《栀子熨斗目》1970年,《勾兰》1987年,《松风》2003年,皆为志村福美创作,分别由个人和滋贺县立近代美术馆收藏

志村福美曾与一批日本民艺大师相交、相知,柳宗悦、富本宪吉、河井宽次郎、稻垣稔次郎等都曾给她引导。她也深受歌德《色彩论》、斯坦纳《色彩的本质》和蒙德里安作品的启发。尽管是人到中年才投身染织,志村福美却凭借极强的色彩天赋和动手实验的精神,积极地投入创作中。

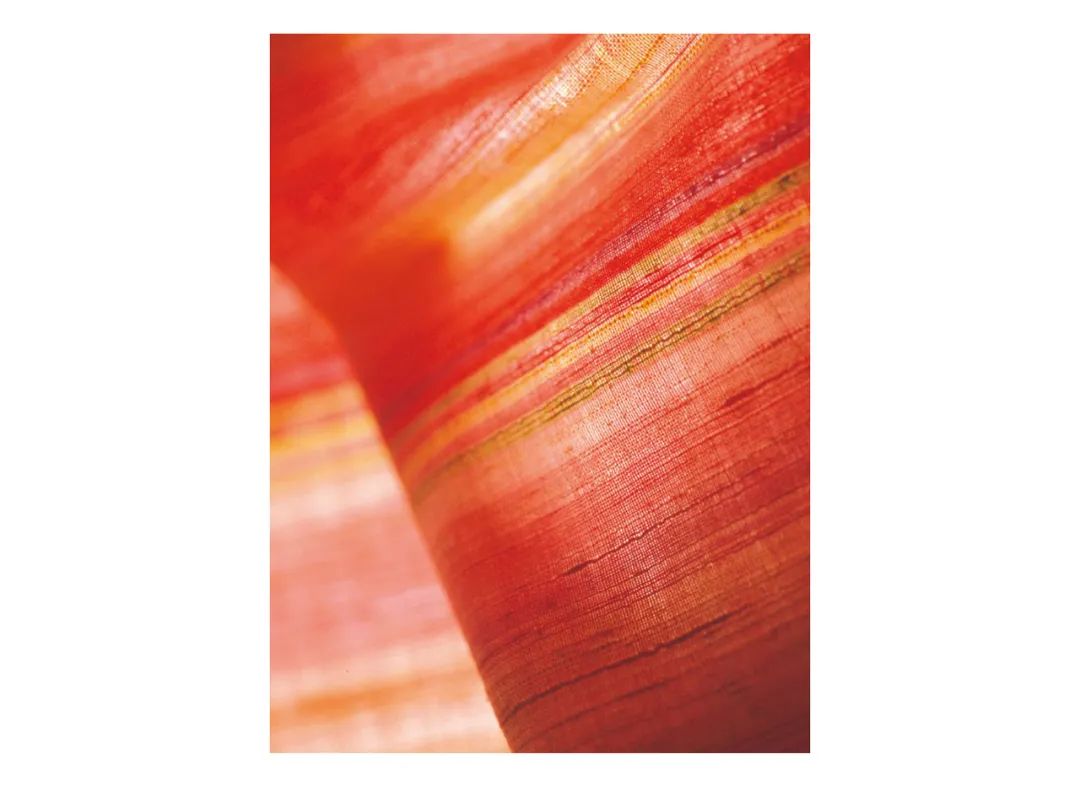

她用日本民间最常见的“䌷织”做出的小裂(布片),色彩微妙,难以模仿:蓝黄交错的,如天空和大地的呼应,黑白混织的,像被白雪覆盖的村庄,横格纹、米字纹、平行线……不只是纹样,更像是一幅幅奇妙的画作。

注:䌷(chóu)织”,日语词汇,把用手捻成的丝线,以横竖相交的方式进行纺织。

志村福美在2014年京都奖颁奖典礼上

在日本工艺界和文学界,志村福美的成就早已得到公认。早在1990年,她就被授予“人间国宝”称号。2014年,她获得了有“日本诺贝尔奖”之称的京都奖,颁奖词是:“在化学染料兴盛的当下,坚持用植物染色的丝线作为自己的视觉语言,然后再织出千变万化的作品,将人与自然在纺织中融合在一起。”2015年,她又被授予“文化勋章”,获日本国家最高荣誉。

她还开设了艺术学校“Arts Shimura”,致力于推广染织技艺。在这里,学员们可以自己染、自己织、自己裁剪制衣,许多人感慨:把这样纯手工做出来的衣服穿在身上,那种体验和买来的衣物完全不同!

今年1月,《一色一生》的中文版历经五年周折,终于翻译出版。借由这个契机,我们连线了97岁高龄的志村奶奶。由于疫情,志村奶奶目前住在京都近郊的疗养院里。透过视频,我们看到消瘦、苍老的她,白发如雪,唯独神情中透露出的坚毅和年轻时有几分相似。

她对我们说,“一色”绝非只限于她毕生躬亲的蓝染,“每一种颜色对我来说,都是一生中珍视的宝物”。

以下是志村福美的自述:

半路出家做染织

年轻时的志村福美

32岁的时候,我离了婚,带着两个孩子,不知道怎么办才好。当时正好和民艺创始者柳宗悦交流,他对我说:“你母亲会纺织,你也去织布吧。”于是我决定回到近江,以染织为生。

这个决定遭到了母亲的坚决反对。当时正是化学染料兴盛的时期,草木染、手工织物,代表着贫乏、落后、濒临灭绝。她塞过来一张回东京的车票,并要我再也别回来。我一度绝望地离开,但就像是被一根无形的线牵引,又再度返回母亲身边。

用植物染的丝线织成的裂

正式投入之后,我沉迷其中,在我眼前展现出的,是用尽一生也做不到的精彩世界。我就像是漫游奇境的爱丽丝跌进兔子洞那样,窥探到一个神奇的国度:

早春时节的梅枝,可以染出的珊瑚色,宛如少女脸颊上的一抹腮红。

蓝染的瓮伺、水浅葱、绀等不同程度的蓝,如同海洋与天空。

初冬时节,熬煮熟透的栀子果,得到温暖而耀眼的金黄色。

还有用苏芳染成的赤红色,云霞一般美丽的樱色,等等。

当初我穷得连一块桌布也买不起,只能把孩子放在东京的养父母家中,在近江的染坊和织坊里学习基本功。我想要有收入,至少能买得起丝线,也想尽早把孩子接到身边。

母亲建议我去拜访一位木工——黑田辰秋,她说,黑田先生是一个无论忍受何种贫穷,都不会在工作上妥协的人。“工作有时像是地狱,生活很辛苦,所以我无法劝你走这条路。但如果你认定自己别无选择,那就做下去。首先织出自己想穿的衣服,将来可以暂且不去考虑,只是专注于眼前的工作。”黑田先生对我说。

听了这样的话,我下定决心,无论如何也要朝着这条路走下去。女人守在丈夫和孩子身边,烧饭、洗衣、做家务似乎是十分自然的事情。对于随波逐流,平稳安逸地生活下去的女人本身,如今我会用另一种眼光去看待。我必须逆流而上,一个人奋力划行。

母亲说:

你再不会做出比这更好的作品了

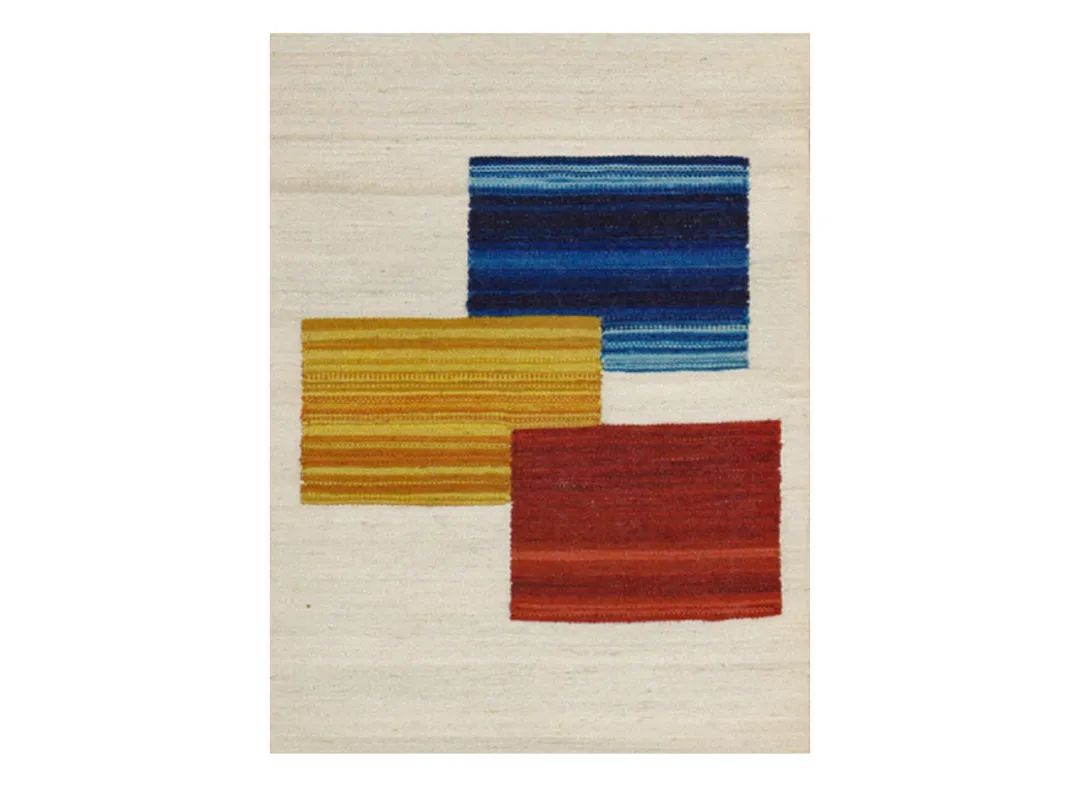

《方形纹缀带》局部,1957年

志村福美作品

我的第一件作品是在黑石先生的鼓励下做出来的《方形纹缀带》,入选第四届日本传统工艺展。

那天晚上,我悄悄从母亲的篮子里取出了丝线,织了一条腰带。我近乎忘我地织,等到腰带完成,已经是第二天的清晨。当时卧病在床的母亲看到那条腰带,高兴地说:“做到这一步,就算落选也值得。你尽力了。”

《秋霞》,志村福美的代表作

获第五届日本传统工艺展奖励奖

我的第一件获奖作品是和服《秋霞》。这件和服是将普通农妇家用剩下的线连在一起织成的。

在过去,日本农妇会将用剩的线接在一起,叫作“绩线”。这件和服虽然低调朴素,但是我觉得很有现代的味道,绿色、蓝色、绀色,中间还夹杂着白色丝线。

刚做好的时候,我把它拿给母亲看,她说:“你再不会做出比这更好的了。”果然是这样。现在回头看,《秋霞》以外没有能超越其上的了。

在此之后,我又创作了《铃虫》《七夕》《雾》《待月》等系列作品。坐在织机前投梭引纬,不经意会有弹拨竖琴的心境。经线奠定了某种基调,纱线则是可以即兴发挥的部分,如果能找到合适的颜色,丝线就会像被吸进去一样,啪嗒一下稳稳地融入织纹中,这就是䌷织的魅力。

《铃虫》1959年、《七夕》1960年、《芦刈》1961年

志村福美作品,滋贺县立美术馆藏

1982年的某一天,我接到了一个陌生电话,电话另一端“报告”说,自己屋前的一颗老桤[qī]树被伐倒了,木屑洒在地上,将土地染得通红,像是从树中淌出的鲜血,问我是否可以用来染布。

挂了电话,我立刻备车出门。赶到现场后,看到巨大的树桩四周,土地已经被染成了茶红色,那是上百岁的古桤木中储存的汁液染成的。我立即认定这是可以用来制作染料的木材,于是丝毫不敢耽搁,匆匆剥下树皮装入袋中,下山去了。

支起大锅,熬煮树皮,锅中的液体在加热的过程中转为透明的金茶色。然后将丝线放入过滤后的染液中反复浸染,最后用木灰水固色,丝线就变成了赤铜色。那是桤木的精魂之色。我恍惚感到桤木复活了。

志村福美家乡的琵琶湖雪景(左)

《湖北雪景》之裂(右)

后来我在《一色一生》中记下了这个故事,我想说,从这些植物中获得的,已不是单纯的颜色,蕴于其背后的植物的生命,正通过色彩显露于我。那是植物用自己的身体在倾诉。所以在取色的时候,我们一定要尊重植物,珍惜植物。

做植物染色,就像把孩子渐渐养大一样

如今回想起来,我对植物染色的感受和体会强于织作。从工艺的角度看,获取优质的材料是第一要义,是根基。

刚开始做染织的时候,我曾把自己用化学染色的丝线和母亲植物染的丝线挂在一起,相比之下,母亲十几年前染的丝线柔和、光亮,富有生命力,而自己的丝线则呆板钝涩。后来染色工艺家芹泽,97岁奶奶绝色一生,被封人间恬静的近义词 国宝

相关:

“复仇”是怎样成为中国民间情结的?“法”与“人情”之间的矛盾是现代人熟悉的。此处有意强调现代人,原因在于“人情”是在现代国家建制的过程中逐步被扫除的剩余物,妨碍司法程序正义。而当“人情”被警惕之时,其实也意味着它还在某些时刻展现着影响力。但是,这不是“人情”的全部内容。在上世纪80年代末90年代初法律观念转型之际,法学家梁治平以一种接近历史主义的方法进入古籍。譬如,在最初的神明裁判中,人们信仰神明并相信违背者遭天谴,审判可能得出符合..

维舟评《发明个体》:个人的觉醒促成“发明个体”的,不仅因教会强调个体自愿皈依、相信自己负有“照看灵魂”的职责,也在于西欧特殊的社会政治结构。如今,社会中心趋于瓦解,极大地解放了所有人,催生了多元社会,又使社会陷入价值的撕裂。不论好坏,现代社会有别于古典社会的最重要差别之一,就是“个人的觉醒”:人开始被史无前例地视为个体的存在,拥有不可剥夺的天赋权利,能独立自主地决定自己的命运。没有这一哲学内核作为支撑,那么不仅无从发挥个人主..

猫:我对为人类做有用的事从来不抱热情● 小鸟在天空飞也不觉得可怜 ●在动物中,对人类而言,有像猫那样刚刚好的动物吗?大小真的刚刚好。不会太大不会太小,举起来不会太重,也不会太轻。摸起来的舒服感也刚刚好。不会太硬,不会太软,不会太冷也不会太热。触到那柔顺的毛,心情就会变得很平静。将手指在柔软的毛里潜来潜去,更是几近性爱般的快感,而且也不会大声吼叫,顶多只是轻轻地“喵”一声,无声无息地走过来。我觉得人类养宠物,是一种令人费解的自私。看..

古人放假没有三天游,而是回家洗头?回首中华千年璀璨文化时,你是否曾好奇古人是怎么生活的?古代打工人有没有假期?他们假期都干啥?没有洗发露,古人怎么洗头发?凤凰网读书节选了《古代人的日常生活》一书中的部分章节,一起近距离观察古人的生活细节。01假期没有三天游,洗头才是正经事古人大部分不上班,只有政府官员等少数群体有假期,那他们的假期有多少天呢?先秦时期的文献有限,休假制度也无从考证了。但那个时代世卿世禄,官员都是世袭的,当官既是自己..

重返湘菜的历史现场:《皮锡瑞日记》与近代湖南饮食文丨尧育飞1900年前后的湘菜与今天面貌迥异,彼时的长沙人并不作兴米粉,日常生活中最重要的食事是吃面。而湖南地区“秋风起吃闸蟹”的传统也并非最近三十年才兴起,一个世纪前吃蟹已是中产以上阶级的标配。以《经学历史》和《经学通论》著称的近代大儒皮锡瑞(1850-1908)通过他数百万字的日记,为我们展示了100多年前不一样的饮食现场。▲皮锡瑞日记1鸭与蟹是必吃的食物鸡鸭鱼肉是湘菜餐桌的主角,但其间座次常常发生变化。在1..

赵姨娘那么惹人厌,贾母为何会同意贾政纳她为妾?本 文 约 4000 字阅 读 需 要 11 min@该音频系AI合成《红楼梦》中形形色色的人物各有千秋,一些姑娘太太们即使有些缺点,也不乏拥趸。但是,也有一群屡屡挑事的“万人嫌”人物,掺和并引发了贾府的多次轩然大波,她就是赵姨娘。大家一边嫌弃着赵姨娘,一边想不通,贾政为什么要娶一个如此昏聩无知的妇人?贾母和王夫人又为何没有反对呢?赵姨娘。来源/87版《红楼梦》截图赵姨娘是谁赵姨娘是谁?统观全书,我们对她的身..

性暴力案件频发的当下,男孩们需要怎样的性教育?当下,越来越多性丑闻被曝光,我们需要怎样的儿童性教育?艾玛·布朗的新书《养育一个男孩:教室、更衣室、房间和美国男孩们的隐秘挣扎》直指当下美国儿童性教育中的隐秘痼疾,反思我们应为男孩们提供更好的性教育。撰文 | 汪天飏根据西蒙与舒斯特(Simon & Schuster)官方网站,《华盛顿邮报》(the Washington Post)记者艾玛·布朗(Emma Brown)的新书《养育一个男孩:教室、更衣室、房间和美国男孩们的隐秘挣扎》(..

从党史中找寻赢得民心的致胜法宝来源:新华网为庆祝中国共产党成立100周年,中共中央决定在全党开展党史学习教育。习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话中指出,我们党的百年历史,就是一部践行党的初心使命的历史,就是一部党与人民心连心、同呼吸、共命运的历史。历史充分证明,江山就是人民,人民就是江山,人心向背关系党的生死存亡。这是对中国共产党百年历程作出的精辟总结,是对中国共产党领导革命建设和改革经验作出的深刻概括,为站在百年新起..

外国童书里的种族主义与反歧视:我们离平等还有多远?美国知名儿童读物“苏斯博士”系列图书因含种族问题而被下架的新闻读来令人唏嘘,苏斯博士不仅在美国是家喻户晓的童书作者,也位列中国许多童书推荐读物榜单里。苏斯博士之所以受欢迎,是因为他创造的启蒙读物欢快又押韵,避免了孩子们最反感的说教,然而他激进的政治倾向却遭到了忽视。事实上不仅苏斯博士创作的童书,包括广为人知的《汤姆·索亚历险记》、《查理和巧克力工厂》也包含种族歧视的内容。种族问题向来是西方世界的..

文艺周报:豆瓣网友因点评“机翻痕迹”被举报文艺周报 Volume 39凤凰网读书文艺周报,盘点一周国内外文化新闻,在碎片化信息洪流里,留下值得被记录的部分。过去的一周文艺关键词有:9200万空巢青年:正在来临的独居时代;豆瓣网友因点评某书“机翻痕迹严重”被举报;90后占三星堆考古人员的一半;《喜宝》《荞麦疯长》被评为年度最令人失望影片;第34届北京图书订货会举办;从严审批培训机构真的可以釜底抽薪吗?;残雪再度入围国际布克奖;“房本上写谁名字”“同性恋爱..