促成“发明个体”的,不仅因教会强调个体自愿皈依、相信自己负有“照看灵魂”的职责,也在于西欧特殊的社会政治结构。如今,社会中心趋于瓦解,极大地解放了所有人,催生了多元社会,又使社会陷入价值的撕裂。

不论好坏,现代社会有别于古典社会的最重要差别之一,就是“个人的觉醒”:人开始被史无前例地视为个体的存在,拥有不可剥夺的天赋权利,能独立自主地决定自己的命运。没有这一哲学内核作为支撑,那么不仅无从发挥个人主动性,激发社会活力,也不会发展出对人性、个性的肯定,甚至连个人的“作者”都无从谈起——在文艺复兴之前,作者的名字很少会印在自己所写的书封面上,因为这种概念对中世纪社会来说是相当陌生的。

思想家查尔斯·泰勒曾就此提出一个著名的论点,即强调在近代的社会转型中发生了一场“大脱嵌”(great disembedding)的革命,个人的行动和生活的意义,从以往那种嵌入在宇宙、自然、社会的框架中挣脱出来,获得了独立自主性。这不仅仅发生在西方,也是任何一个现代化进程中的社会不可避免要经历的——当下中国也不例外。

但这一切是怎么发生的呢?以往人们通常都强调文艺复兴的划时代意义,仿佛在这一次大爆炸之后,新宇宙就此诞生;然而,社会转型并不能突然之间凭空无中生有,它势必有一个漫长的转变过程。越来越清楚的一点是:“光明的现代”正是“黑暗的中世纪”孕育出来的。英国学者拉里·西登托普在《发明个体》一书中提出了一个新观点:历来被视为现代个体之敌的基督教会,其实也是孕育它的母体。

《发明个体:人在古典时代与中世纪的地位》,[英]拉里·西登托普著,贺晴川译,广西师范大学出版社2021年1月版

个体:教会的孩子,也是它的掘墓人

是什么内在动力促使教会“发明个体”?这在某种意义上是因为,基督教自身的发展,原本就要求个体从原有的家庭、部族等社会组织“脱嵌”出来,作为自决、自愿的个体加入新的教会组织生活。

直到罗马帝国时代,臣属关系的首要单元都是家庭,而非个体,但教会存续的逻辑本身就需要拆散人们原本的血亲纽带,否则他们仍不免首先将自己看作是某个特定家族的成员,而非敬拜上帝的新共同体的一员。也只有这样,上帝的博爱才能取代嵌入在身份关系中的有差等的爱。

在《圣经·新约》中,耶稣有一段乍看令人费解的话:“我来并不是叫地上太平,乃是叫地上动刀兵。因为我来是叫人与父亲生疏,女儿与母亲生疏,媳妇与婆婆生疏。人的仇敌就是自己的家里的人。”(马太福音10:34-36)这其中隐含的逻辑就在于:个体从家庭中的分离,是新共同体成立的必要前提。正如本书明确指出的,教会“从发端之初就是对古代家庭的反叛,对一种家庭宗教的反叛:当教会为个体的意志和良心祝圣时,它创造了某种崭新的道德基础”。

既然如此,那么相比起仍奠基于部族、家族基础上的中世纪封建国家,教会自然更为注重个体,何况基督教神学一贯认为:在创造人类的上帝面前,人人平等,上帝拥有统治灵魂的权威,而教会又担负着管理和拯救每个灵魂的使命。这样,个体就此变成了法律治理的基本单位,家庭、部族、社会阶层不再是责任和服从的首要单位,个体才是。因为教会法弘扬了一种社团观念:社团是一种始终以个体作为其权威来源的自愿结社——就像你不能选择父母,但可以自愿选择加入或退出哪个俱乐部。

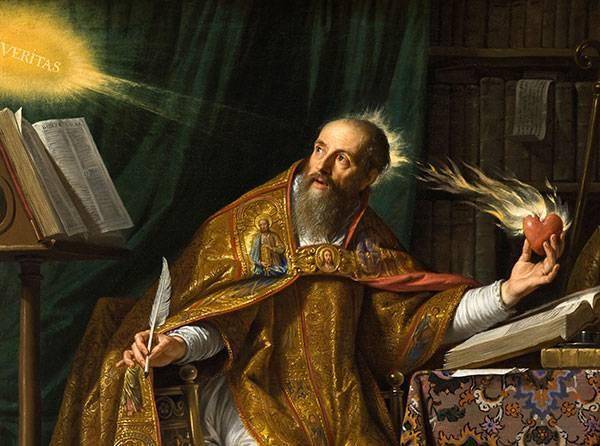

圣奥古斯丁为基督教提供了长达千年的支配性的神学教义

由于教会法学家关切“所有人平等”的经验,人类能动性的信念优先于既定的社会角色,这又赋予了个体自决、自主的权利,一个人首先是他自己,其次才是作为他人的儿子、丈夫或父亲这样的社会角色。教会的理想愿景中,社会是由个体组成的,而其中的每个个体都具有良心和自由意志;社会秩序的基础是个体的道德和自我约束,而非原始的暴力和单纯服从。

圣奥古斯丁尤其强调,个体的内在是与上帝对话的区域,灵魂深处自愿的皈依才是救赎之道。这就创造出一种自我意识,削弱了社会身份地位的不平等所造成的外在束缚。教会借此也向世俗统治者扩展了自己的司法权,因为只要将个体或“灵魂”的诉求摆在首位,他们就能对个体直接建立起权威,而非只是对某一团体成员施加间接影响,这就突破了封建王权的限制,对自古沿袭下来的集体社会观念带来致命一击。

不管是否情愿,越来越多的中世纪帝王与诸侯都得承认,臣民也有灵魂,这就对“正确的统治何以成立”造成重要影响,这是迈向个体发明的又一大步。与此同时,教会提出并传播了一种理念:存在着高于一切人法的法——这有时被命名为“神法”,有时则被称为“理性”。在法国历史学家基佐看来,这最终促成了属灵权力与世俗权力的正式分离,限制了滥用行政权,为私人领域打开了一个微小的空间,最终通向现代的个人权利和人类心灵的解放。

基佐

到14世纪,一种全新的社会图景在西欧逐渐立足,那就是将社会视为由个体组成的团体。这势必就要承认个人的主体权利、财产的私有权,承认每个人都是道德上的能动主体——也就是能进行自由选择的人。如果说在以往,每个人的身份都只不过是“某个团体(无论是家族还是行会、阶层)的成员”,其个体特征只是不太重要的差异,那么现在,越来越多的人开始意识到,他所具有的并非只是众所共有的特质,自身与众不同的特殊性更为重要——“个性”由此得到越来越多的突出强调。

由于个体被视为服从法律的首要单位,所有论证都要由此出发,因而不仅原先的集体观念走向迅速消亡,关于权威本身的起源、性质、社会如何治理等一系列重要议题的内涵都随之发生变化。更进一步,就渐渐出现了公私领域划分的概念框架,因为只有承认存在不可侵犯的个体权利,包括隐私权在内的“私领域”才有可能发展起来。

最终,一种所有人平等共享的全新社会角色取代了封建主义,这就是个体。不夸张地说,以个体为基本单位的社会结构标志着封建主义的末日,正是这种以个体的平等服从为基础的统一法律体系,催生出了现代国家理念。

佛兰德裔的法国画家菲利普·德·尚帕涅(Philippe de Champaigne)绘的圣奥古斯丁(1650)

到此时为止,似乎一切美好,但故事并未到此为止。正如本书已经指出的,“个体化”的社会图景给教会法学家带来一个棘手的新难题:这种新观念很容易威胁到中间团体的角色,因为它们恰好位于代表所有人的权威和个体之间。更麻烦的是,教会本身其实就是一个中间团体,在觉醒起来的现代人眼里,它横亘在上帝与自己之间,为何我不能凭借良心直接和上帝对话?何况,按照个体权利的观念,宗教属于私人领域,是私人之事和良心之事,那么只要不妨碍到他人,自己如何信仰都可以。

后面的故事人所共知:人的解放,对神学是摧毁性的。这带来的不仅是宗教改革,还有在新的结构变动中进化出来的绝对主义国家:无论是封建诸侯还是教会,这类社会中间组织的弱化,使王权获得了史无前例的扩张机会。根据新的主权权威定义,国家被要求“平等地为所有人”代言,其结果,配备了强大技术理性的现代国家突破了几乎所有阻力,对个体建立起历史上从未达到过的精密控制,直到它做过了头。

就此而言,“发明个体”是没有主语的——并不是有谁发明了它,仿佛像神一样预见到的进程和后果,而是在错综复杂的社会环境下“进化”出来的。更有甚者,在不同的社会环境下,同样的逻辑可能产生大相径庭的后果:在中世纪早期,“照看灵魂”推动了教会权威的成立和强化,但数百年后,被解放的个体则可能反过来质疑教会的权威。在一千多年的漫长历史进程中,每个置身其中的人都只是本着自己的逻辑在推动,但不能决定其走向,更无从预见最终可能事与愿违。然而,正因此,人们才能在无意中开创出全新的局面,而不需要顾虑特定的后果:“进化”是需要一定程度上的“失控”的。

通向个人主义的不同道路

毫无疑问,这个观点不仅可以让我们重新认识教会在现代化进程中的作用,更重要的是,它可以让我们认识到社会转型过程中的复杂性,带给我们全新的认知。但随之而来的一个不可回避的问题是:如果是这样,那么原先被认为促成“人的觉醒”这一转变的文艺复兴,究竟又扮演着什么角色呢?

在作者看来,并不是文艺复兴不重要,也不是说它没有对人的思想、情感和表达进行革新,只是他坚称,文艺复兴所体现的只是一种“追求个性”的审美观念,但不是“发明个体”的道德观念。也就是说,文艺复兴时代的人文主义者其实本身就是个人主义兴起的产物,只有在整个社会具备这样的道德直觉后,才会涌现出那么多人去表达出这样的全新理念——据此,文艺复兴是“果”而非“因”。既然如此,那么文艺复兴的重要性就“未免言过其实”了,说它造成了与以往历史进程的断裂,“也是一种误导人的看法”。

这是一种更强调历史连续性的看法,认定所有的革新其实都是在一个有活力的传统中生成的,但这就又牵扯出另一个问题:如果基督教的内在逻辑就会导向个体的解放,那为什么它在东欧没有产生出同样的效果呢?

由于聚焦讨论西欧的情形,本书并没有回答这个问题。这当然只是一个反历史假设,但也有助于我们看清楚一点:促成“发明个体”的,不仅仅是因为教会强调个体自愿皈依、相信自己负有“照看灵魂”的职责,也在于西欧特殊的社会政治结构。

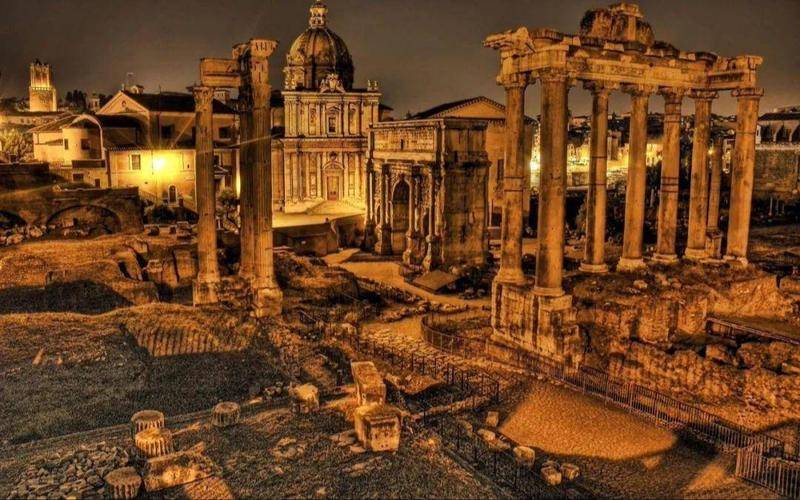

罗马废墟

在古典时代结束之后,西欧是全世界诸文明中,唯一一个发展出二元权威的文明。在罗马帝国的废墟上,政治权威已瓦解为碎片,这给了罗马教会极好的机会,可以伸张自己的权利诉求,因为它几乎是唯一能有组织对抗王权的力量。其结果,到10世纪之后,君主不再被视为最高祭司,不再是属灵统治的直接代理人,“上帝的归上帝,恺撒的归恺撒”,二元论战胜了君权神授,构建起一个复杂制衡的体系。

东欧没有经历这样特殊的历史进程。在蛮族劫掠中幸存下来的东罗马帝国相对完整地保留了旧体制,东正教牧首也就没机会成为独立于皇帝的力量,挑战原有的制度安排。可以说,西欧之所以开创出新局面,正是因为包括国王、贵族、教会在内任何一种精英力量都无法单独控制相对自治的城市社会,但这样的历史条件在东欧却不具备,在那里,所有精英都为国家服务,联合起来强化了国家对农民的强制,也阻止了个体从社会基本单元中脱嵌出来。

1348年的黑死病使得这种“大分流”局面更为明显:在相互重叠的法律系统和多元权威之下,对土地和劳动力的控制是分散的,这使民众(尤其是自治城市的市民)逐渐获得了讨价还价的权利,将农业人口束缚在土地上的锁链一点点被砸开,农奴制逐渐无法维系;但在东欧,同样是应对危机,在俄国却是自治城市生活的消失,国家忙着打造前所未有的沉重锁链,反而强化了农奴制,将大部分农民牢牢固定在土地上。

关于1348年黑死病的绘画

这就并不仅仅只是教会的作用了,更确切地说是社会结构本身使然。也是在这样一个复杂制衡的结构中,市场能起到更强的作用,尤其是那些发展远程贸易的海洋国家,像英国学者艾伦·麦克法兰就强调个人主义和“自由”的理念发源于12世纪的英国。历史学家亨利·皮雷纳也认为,一直以来,海洋国家更强调个人主义和传统,与崇尚等级森严组织体系的大陆国家相反。如果说是教会的力量促成了个体的崛起,那么就难以解释这样一个矛盾的现象:直到现在,天主教最根深蒂固的意大利、西班牙等南欧国家,仍是欧洲家族主义盛行的国度。

不可否认,在现代个体分娩的过程中,教会也起到了重要作用(其重要性可能一直遭到低估了),但它恐怕不是唯一的母体。个体要只依靠自己的能量和资源立足,这需要一系列特定的社会条件,尤其是一种“只靠自己也能活下去”的安全感和私人产权保障,用阿克顿勋爵《自由史论》的话说,“没有个人财产,个人自由是不可能的。”英国成为第一个现代国家,并不是偶然的,因为正是在英国最早具备了这些社会条件:英格兰几乎没有“共同共有”的概念,家庭也不是习惯上和法律上的基本单元,男孩一旦成年,在法律上就是一个完全自由的个体了,而这很难说是教会的作用。

《自由史论》,[英]约翰·阿克顿著,胡传胜等译,译林出版社2012年6月版

此外,值得注意的是,在那些权力管控薄弱的边疆地带,也更容易出现个人主义。开创“边疆学派”的美国学者弗雷德里克·特纳就曾说过:“边疆出产了个人主义……产生了对控制的反感。”这不仅是由于权力“管不到”,也因为人们不必在一个无可遁逃的一元结构下挣扎,而随时可以摆脱自己不喜欢的社会束缚,到另一个地方重新开始,这本身就是一个躁动强劲的力量源泉。

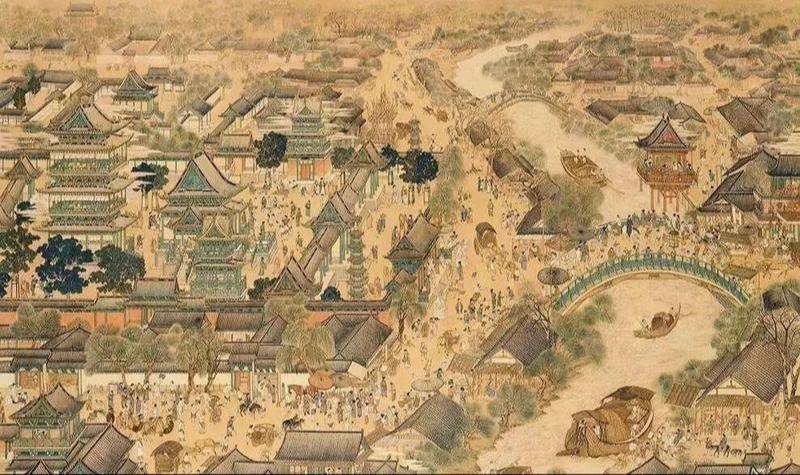

对比中国历史可以让我们更清楚地看到这一转型的复杂面向。中国虽然早在春秋战国时期就出现了个体从社会组织中脱嵌出来的现象,催生出一个“编户齐民”的社会,个人摆脱封建义务,而成为在法律意义上权利平等的“齐民”;但与此同时,中国人又普遍惧怕“乱”,其结果,秦汉大一统帝国在拆散原有封建体系、氏族结构的同时,却又强化了家族作为社会结构最稳定的基本单元。魏晋时期虽被视为“个人觉醒”的第一个关键时期,但即便是当时,那些出家去修仙得道的人,也背负着全社会的谴责,以至于他们常常要辩解这并非自私不孝,恰是“大孝”——个人得道也能让全家人获益。

在这方面,正可见到中国社会的特殊性:促成封建制度解体的主要力量正是国家本身,但为了稳定考虑,国家又不愿个体从宗法社会中完全脱嵌出来。这就造成一种非常不彻底的态势,因为分解到一定程度,就再也没有内在的动力推动个体继续分离了。对这样一个小农社会来说,宗教、市场、城市等替代性的组织机制基础薄弱,家庭、宗族却牢不可破,因而往往只有在“家”的约束力被冲破时,个人主义才有机会生长起来。五四运动将矛头对准传统旧家庭,倡导“冲决网罗”,也因此被视为“人的觉醒”,这并非偶然。

绘画中的古代中国

不管怎样,在吃了个人主义这颗禁果之后,现代人的生活就再也回不去了,得到的则是一个好坏参半的结果:人与人之间相互平等、根据契约原则自主联合,个人摆脱了相互束缚,除非他们自愿服从这种束缚,这使人获得了空前的解放;与此同时,个体也失去了永久性的纽带,很容易陷入彼此孤立,用托克维尔的话说,“人们相互之间再没有种姓、阶级、行会、家庭的任何联系,他们一心关注的只是自己的个人利益,他们只考虑自己,蜷缩于狭隘的个人主义之中,公益道德完全被窒息”。

这是一把双刃剑:在神权衰落、“上帝已死”,一切坚固的东西都烟消云散之后,社会的中心趋于瓦解,这既极大地解放了所有人,催生了多元社会,又使社会陷入价值立场的撕裂——这正是我们当下所目睹的社会景象。罗伯特·莱恩曾说,现代工业社会“或许需要经历一个极度的个人主义和物质主义阶段去达到必要的富足水平之后,他们才能再一次发现家庭和朋友的好处”。是否如此且不论,但有一点大概可以肯定:如果我们想要一个事物的好处,就要做好准备承受它另一面的坏处。

,维舟评《发明个体》:个人恬静是什么意思 的觉醒相关:

猫:我对为人类做有用的事从来不抱热情● 小鸟在天空飞也不觉得可怜 ●在动物中,对人类而言,有像猫那样刚刚好的动物吗?大小真的刚刚好。不会太大不会太小,举起来不会太重,也不会太轻。摸起来的舒服感也刚刚好。不会太硬,不会太软,不会太冷也不会太热。触到那柔顺的毛,心情就会变得很平静。将手指在柔软的毛里潜来潜去,更是几近性爱般的快感,而且也不会大声吼叫,顶多只是轻轻地“喵”一声,无声无息地走过来。我觉得人类养宠物,是一种令人费解的自私。看..

古人放假没有三天游,而是回家洗头?回首中华千年璀璨文化时,你是否曾好奇古人是怎么生活的?古代打工人有没有假期?他们假期都干啥?没有洗发露,古人怎么洗头发?凤凰网读书节选了《古代人的日常生活》一书中的部分章节,一起近距离观察古人的生活细节。01假期没有三天游,洗头才是正经事古人大部分不上班,只有政府官员等少数群体有假期,那他们的假期有多少天呢?先秦时期的文献有限,休假制度也无从考证了。但那个时代世卿世禄,官员都是世袭的,当官既是自己..

重返湘菜的历史现场:《皮锡瑞日记》与近代湖南饮食文丨尧育飞1900年前后的湘菜与今天面貌迥异,彼时的长沙人并不作兴米粉,日常生活中最重要的食事是吃面。而湖南地区“秋风起吃闸蟹”的传统也并非最近三十年才兴起,一个世纪前吃蟹已是中产以上阶级的标配。以《经学历史》和《经学通论》著称的近代大儒皮锡瑞(1850-1908)通过他数百万字的日记,为我们展示了100多年前不一样的饮食现场。▲皮锡瑞日记1鸭与蟹是必吃的食物鸡鸭鱼肉是湘菜餐桌的主角,但其间座次常常发生变化。在1..

赵姨娘那么惹人厌,贾母为何会同意贾政纳她为妾?本 文 约 4000 字阅 读 需 要 11 min@该音频系AI合成《红楼梦》中形形色色的人物各有千秋,一些姑娘太太们即使有些缺点,也不乏拥趸。但是,也有一群屡屡挑事的“万人嫌”人物,掺和并引发了贾府的多次轩然大波,她就是赵姨娘。大家一边嫌弃着赵姨娘,一边想不通,贾政为什么要娶一个如此昏聩无知的妇人?贾母和王夫人又为何没有反对呢?赵姨娘。来源/87版《红楼梦》截图赵姨娘是谁赵姨娘是谁?统观全书,我们对她的身..

性暴力案件频发的当下,男孩们需要怎样的性教育?当下,越来越多性丑闻被曝光,我们需要怎样的儿童性教育?艾玛·布朗的新书《养育一个男孩:教室、更衣室、房间和美国男孩们的隐秘挣扎》直指当下美国儿童性教育中的隐秘痼疾,反思我们应为男孩们提供更好的性教育。撰文 | 汪天飏根据西蒙与舒斯特(Simon & Schuster)官方网站,《华盛顿邮报》(the Washington Post)记者艾玛·布朗(Emma Brown)的新书《养育一个男孩:教室、更衣室、房间和美国男孩们的隐秘挣扎》(..

从党史中找寻赢得民心的致胜法宝来源:新华网为庆祝中国共产党成立100周年,中共中央决定在全党开展党史学习教育。习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话中指出,我们党的百年历史,就是一部践行党的初心使命的历史,就是一部党与人民心连心、同呼吸、共命运的历史。历史充分证明,江山就是人民,人民就是江山,人心向背关系党的生死存亡。这是对中国共产党百年历程作出的精辟总结,是对中国共产党领导革命建设和改革经验作出的深刻概括,为站在百年新起..

外国童书里的种族主义与反歧视:我们离平等还有多远?美国知名儿童读物“苏斯博士”系列图书因含种族问题而被下架的新闻读来令人唏嘘,苏斯博士不仅在美国是家喻户晓的童书作者,也位列中国许多童书推荐读物榜单里。苏斯博士之所以受欢迎,是因为他创造的启蒙读物欢快又押韵,避免了孩子们最反感的说教,然而他激进的政治倾向却遭到了忽视。事实上不仅苏斯博士创作的童书,包括广为人知的《汤姆·索亚历险记》、《查理和巧克力工厂》也包含种族歧视的内容。种族问题向来是西方世界的..

文艺周报:豆瓣网友因点评“机翻痕迹”被举报文艺周报 Volume 39凤凰网读书文艺周报,盘点一周国内外文化新闻,在碎片化信息洪流里,留下值得被记录的部分。过去的一周文艺关键词有:9200万空巢青年:正在来临的独居时代;豆瓣网友因点评某书“机翻痕迹严重”被举报;90后占三星堆考古人员的一半;《喜宝》《荞麦疯长》被评为年度最令人失望影片;第34届北京图书订货会举办;从严审批培训机构真的可以釜底抽薪吗?;残雪再度入围国际布克奖;“房本上写谁名字”“同性恋爱..

日本的大唐基因是如何被写入的?什么,唐朝少女居然穿越到现代了?河南卫视春晚《唐宫夜宴》引千万人围观,各大媒体盛赞,几乎一夜之间,这些从唐朝穿越回来的少女成功“霸屏”,甚至火到了国外。紧接着,仅仅时隔十几天,元宵节的“元宵奇妙夜”再次火爆刷屏。这些从千年盛唐走出来的唐宫少女,不仅带来了大唐盛世的霓裳、唐妆,还把博物馆里的国宝带到了现实,每一个细节都惟妙惟肖。结合VR技术,这些传世国宝营造的虚拟场景和现实舞台完美结合。观众们不由得..

二战时期,乌克兰人遭到了怎样的迫害?作者:白城儿 文章部分内容摘取自《她来自马里乌波尔》01.500万乌克兰人死于大饥荒1917年11月7日,以列宁为首的布尔什维克联合其他的左翼政党,在圣彼得堡起义夺取了政权,史称“十月革命”,并建立了世界上第一个社会主义国家—苏联。一战结束后,苏联意识到自身短板,于是1924年斯大林执政后,便努力推行国内现代化,大力发展工业,改变苏联贫困且落后的现状。斯大林政府通过出口国家粮食储备来换取外汇,再用外汇来进口西方..