前一段时间,我带几个朋友的孩子们一起读了《野兽国》的故事。分享之后,一位妈妈问到了一个问题,我感觉很有代表性。她说:“如果我们告诉孩子书里的人和故事都是编出来的,是幻想的,在现实世界中不存在,会破坏孩子的想象力吗?”

比如,漂流到野兽国的Max,吃了毒苹果但是又复活的白雪公主,还有那坐在南瓜车里去王宫的灰姑娘……

我们该让孩子知道幻想文学是人的幻想,现实生活中不存在吗?打破幻想,会破坏孩子的想象力吗?又该如何处理孩子对幻想的质疑呢?

相信很多爸爸妈妈对此都产生过困扰。其实,这个问题,也颇受心理学家和从事阅读研究方面的学者的关注。想要解释这个问题,我们首先得看看孩子的发展特点,了解一下他们什么时候能够分清现实和幻想。

1

孩子何时懂得现实与幻想?

我家小孩儿还不到5岁的时候,非常痴迷于《西游记》的故事。有一天,我问他,你长大了想干什么,他想了想,郑重其事地告诉我,他想当神仙。

这让我想到了曾经看过的一个研究:关于儿童发展,已有研究倾向于把幻想和现实的内容分为事件和人物。并且,研究还表明,5-6 岁的儿童可以准确地区分幻想和现实事件;7-8岁的儿童可以准确地区分幻想和现实人物。

4岁儿童分清幻想和现实事件的能力比较弱,但是到了5-6 岁的时候,大部分的孩子区分幻想和现实事件的能力就和成人没什么差别了,也就是说,他们知道“人不会飞”。

当然猪也不会

但是,5-6 岁的儿童还是会相信幻想人物,比如圣诞老人的存在,到了7-8 岁的时候,他们区分幻想和现实人物的能力就和成人没什么差别了。

孩子通过对客观世界的观察、物理原则的理解,慢慢区分开幻想和现实,这是一个成长的过程。因为比如“人会飞”这样的幻想事件往往违背物理原则,所以,孩子到了五六岁的时候,就能将他们和现实区分出来了。

但是,圣诞老人、牙仙子之类的幻想人物,会给孩子很多积极的情感回应,所以8岁以下的孩子,更倾向于相信他们的存在。

《极地快车》剧照

2019年,美国一家叫做House Method的机构曾经对4500个家庭做过一项针对圣诞老人的调查,发现孩子们不再相信圣诞老人存在的平均年龄为8.4岁,在7岁到10岁之间,孩子们会对圣诞老人是否存在产生疑问。

根据这些发展特征,心理学家普遍倾向于建议,给孩子在日常活动中渗透幻想和现实的区别。因为,无法区分幻想和现实的孩子存在安全隐患(模仿幻想人物的行为)以及一些生活烦恼。

比如,以色列特拉维夫大学的心理学家们就发现,孩子区分事实和虚构的能力,对克服夜间恐惧有巨大的影响。与同龄人相比,更害怕夜间黑暗的学龄前儿童,区分现实和幻想的能力就比较差。

2

想象力不(完全)等于幻想

对孩子来说,幻想可以激发想象力,他们也可以在幻想人物的身上找到情感寄托。那么,这就带来了文章开头提到的问题,让孩子学会区分现实和幻想,会破坏想象力吗?

其实,幻想并不能和想象力划等号。想象既包括幻想,也包括基于事实的想象。幻想意味着完全脱离现实。但是,想象可以和现实之间有直接联系。一个研究过物理原理的人,可以去想象一些现实不存在的新东西,然后,利用所掌握的知识,在现实中创造出那个东西。

我们应该根据孩子的发展规律和对科学的理解能力,引导孩子对现实和幻想进行区分。注意帮助孩子提升认知能力,以及了解认知过程的能力,而不是以保护想象力的名义刻意地给孩子制造混乱。这样,对孩子的想象力发展才有更大的益处,才能成就更有价值的想象力。

3

阅读的时候,

如何处理现实和幻想?

那么,具体到阅读活动中,我们该选什么书,以及怎样帮助孩子来区分现实和幻想呢?

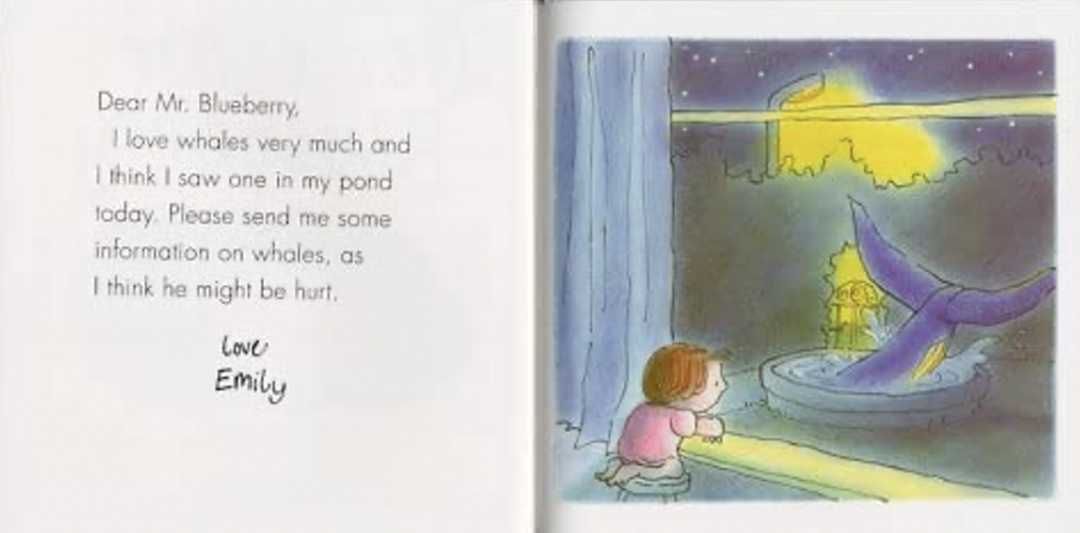

先来看一个研究,1995年,有一位叫做Mayer的美国研究人员,针对一本书做了一个非常引人深思的调研。他通过儿童读物《亲爱的蓝莓先生》(Dear Mr. Blueberry)调查了孩子们对鲸的知识的学习状况。

这本书适合对学龄前到小学二年级的孩子,讲述了关于Mr. Blueberry和Emily通信的故事。

Emily说在自己门口的池塘里看见鲸了,请Mr. Blueberry给她讲一些关于鲸的科学知识。

然后,Mr. Blueberry就给她回信,介绍了鲸的食物,鲸生活在海洋里,指正了Emily的错误,告诉她鲸不大可能生活在她家的池塘里。

但是,之后的来信,Emily依然继续讲她和鲸的故事,Mr. Blueberry回信讲关于鲸的知识,知识讲解很细致也很全面,故事的结尾Emily的信是以幻想结尾,她还给鲸吃了三明治。

Mayer给从幼儿园到三年级的16个孩子读了这本书,他让孩子复述这个故事,并回答10个问题。

结果发现,孩子们不仅没学到Mr. Blueberry讲的关于鲸的新知识,反而记住了Emily错误的想法。那些拟人的描写,甚至让一些孩子认为鲸是一个人。

后来,还有一些学者做了类似的研究,也得到了相似的结论。也就是说,如果一本书,把现实生活、科学知识和幻想混在一起、难以分辨,则不利于孩子学习知识、提升认知能力。以科学知识或现实生活为主题的书,不应呈现幻想事件。

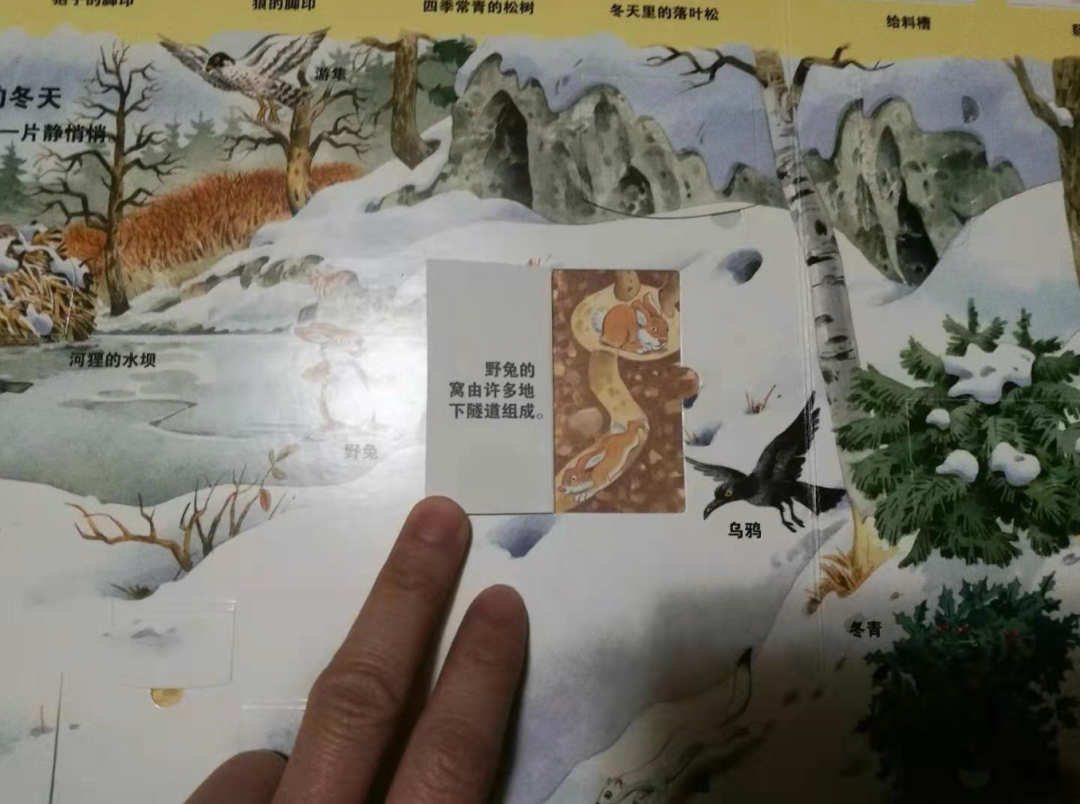

但是,这类书在儿童文学里又非常普遍,我自己也买过这样的书。这本书故事的主题是《森林》,一开始有不少关于森林里动物的科普知识(还有科普错误),在最后一页又以同样的形式讲童话,非常容易给孩子造成混乱。

在这里,我建议爸爸妈妈如果看到这样的书,就不要给孩子买了,尤其不建议给那些还分不清现实和幻想的低龄儿童。

当然,你可能会问,那么《神奇的校车》这类虚构的科学绘本呢?卷毛老师的变形校车带着孩子们上天入地,故事的主线(正文)是幻想的,但是(辅文)承载的信息却是科学而准确的。

虚构的人物和道具传递了准确的科学知识。仔细观察一下,你会发现在书的最后,作者和编辑单独用一个版面,重新温故了书里的内容,并且用问答和互动的形式,给孩子厘清了故事里哪些是幻想,哪些是现实。

所以,我认为这套书的做法还是非常专业的——在阅读的时候,和孩子一起,对现实和幻想进行充分地讨论,就应当不会给孩子造成混乱。

此外,Mayer还给出过一些选科普书的建议,在这里我也列给大家供参考:

这本书里的科学概念清晰可辨吗?

这本书讲的是事实吗?

阅读的时候,你可以从虚构中辨别出事实吗?

这本书中有歪曲事实的内容吗?

角色是否反应性别平等?

插图准确吗?动物是根据客观事实描绘的吗?

这本书是否传达了对科学技术发展的积极态度?

孩子们爱读或听这本书吗?

4

日常阅读处理幻想和现实的建议

那么,跟孩子一起阅读时,遇到幻想事件和幻想人物,要如何处理呢?直接揭穿吗?

当然不是!在日常生活里,我们应该根据孩子的年龄特点,通过提问的方式,引导孩子自己去思考,让他们自己慢慢去发现“真相”,不要在孩子试图去发现“真相”的时候刻意制造混乱。

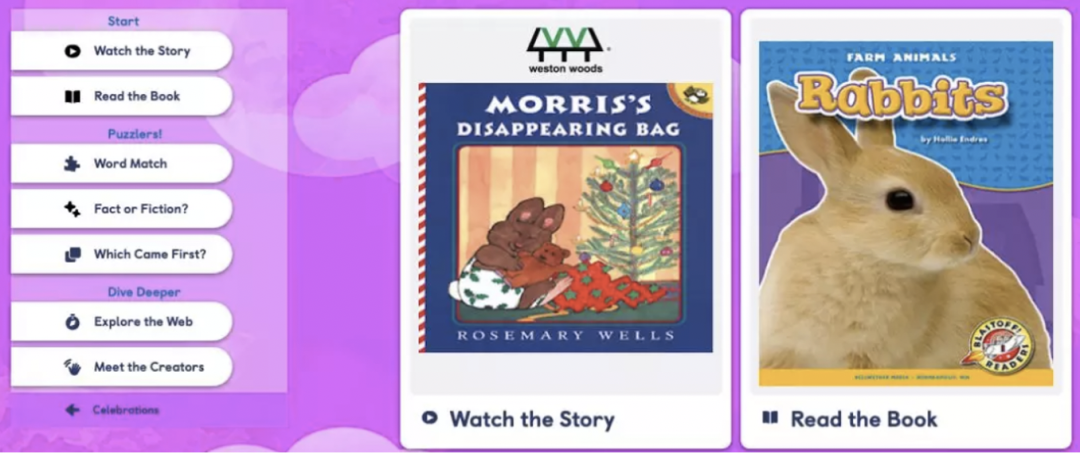

针对日常的阅读,著名的教育机构Scholastic有个非常好的方法我们可以借鉴,就是在同一个主题下,同时阅读一本虚构书和一本非虚构书,提出问题,让孩子来辨别书里内容哪些是虚构的,哪些是事实。

比如,我们可以先问问孩子:

虚构的这本书和非虚构的书有什么不同?

针对虚构的故事,可以让孩子在读完之后判断一下,事件发展的先后顺序;

针对非虚构的故事,我们可以对书里讲到知识,重新组织进行提问,看看孩子的掌握情况。

爸爸妈妈甚至可以做一张表,帮助孩子列出两类书之间的区别。

起初,孩子可能只会说,非虚构书中的动物是真的,虚构书中的动物是假的。但慢慢的,他会添加进来一些新的内容。比如,可能会补充说非虚构图书里的动物吃什么,生活在哪,有什么行为等等。

而且,这个方法稍加调整,也可以应用于看动画片和电影的时候。比如,和孩子讨论电影里的内容,哪些是现实世界可能发生的事情,哪些是人们想象出来的。

,it168文库 科学和幻想理不清的童书,我建议不要买相关:

按照情绪分类图书的书店,有哪些不一样?你是否早已厌倦了书店的传统陈列方式?一家位于西雅图的独立书店“再次遇见”就率先打破题材、语言、地域等图书分类桎梏,以情绪为线索,重新为不同题材的书籍找到了新的组合方式。这一创新型的图书分类方法无疑为阅读带来了全新的打开方式。读者一定想不到,爱情小说和儿童绘本这两种迥异的题材会被摆放在同一个书架。但在美国西雅图最新开张的独立书店“再次遇见”(暂译,Oh Hello Again),讲述婚姻故事的小说《光泽》被放..

木心:世俗的快乐不是万能的八十年代末,木心客居纽约。纽约地面的一些大陆和台湾同行,竟促成其在各位听课艺术家的寓所里开讲“世界文学史”。从1989年1月15日开始,到1994年1月9日最后一课。堪称一场绵延五年的“文学远征”。虽说是“课”,但其实更像是文艺沙龙。正如陈丹青后来回忆,“近于荒谬的境界”,“不过是在纽约市皇后区、曼哈顿区、布鲁克林区的不同寓所中,团团坐拢来,听木心神聊”。可这样的氛围,倒也让后来读者神往。选文截取的是木心讲..

外国人冬天去哈尔滨,也得穿秋裤在中国大地上搭火车旅行记保罗·索鲁有一个令人艳羡的职业——旅行作家。他喜欢乘坐火车旅行,上世纪七十年代中期,他横贯欧亚的旅行记录在《火车大巴扎》一书中,这也是他最著名的作品。保罗·索鲁与火车1986年,他搭乘火车走遍了中国的大地。摇摇晃晃的绿皮火车上,有“凶神恶煞”的乘务员和不爱洗漱的乘客。本文就记录了他坐火车到哈尔滨的一段旅程,如今读来,还是口中哈着白汽的来自80年代哈尔滨的气息。《开往哈尔滨的国际..

被沈昌文尊为老师的老师们2021年1月10日,著名出版家沈昌文先生晨间梦中仙逝。消息传来,出版界、文化界、学界一片哀悼之声。创办《读书》、主持三联,许多文人学者因沈公受益。2015年出版的《师承集》一书收录了沈昌文与许多学人的往来书信,我们能从沈公与作者们真挚而务实的交流中了解《读书》的办刊理念,也能在感受到学人们的谦虚无私中,重返《读书》的黄金岁月。沈昌文,曾任知名文化杂志《读书》主编,著名出版家、文化学者。2021年1月10日离世,..

新书推荐:来思考母性与生育热门《我们的人生大事》作者:[英]杰西·格林格拉斯译者:曹昕玥版本:江苏凤凰文艺出版社2021年1月推荐指数:★★★★☆按照出版社的介绍,这是一本生育小说。始终没有出现姓名的女主人公,对于“怀孕”充满恐惧又极度渴望,她挣扎、纠结、自我放逐了几个月,才作出生育这个决定。她希望孕育新生命,又不愿失去自我。她想为了肚子里的宝宝变得体贴、包容、情绪稳定,却仍然忍不住在宝宝的膝盖顶到自己的肋骨产生突如其来的剧..

讲八卦,没人比他更厉害英国作家毛姆,是一位很受欢迎的作家,有人喜欢他的《月亮和六便士》,有人喜欢《刀锋》。他写过剧本,写过很多短篇小说。我很喜欢他的短篇小说,尤其喜欢他以第一人称叙述的短篇小说,在这些以第一人称叙述的故事里,我们可以把那个“我”就当成毛姆本人。他自己说过,小说中的“我”,是一个角色,并不是作者本人,但很多时候,把他当成毛姆本人也没啥不可以的。我们来看毛姆的一个小说《贞洁》。开头就说,我喜欢雪茄烟,年轻..

买一张火车票,踏上未知与变化的旅途旅行文学是在私人感触与公共性、自由书写与视域受限之间平衡,那么,除去个人冒险与野外独居的类型,在踏入城市与社会生活的作品里,还有可能见到不加掩饰的表达吗?保罗·索鲁的游记风格在这一点上让读者惊喜。他无所顾忌的风格让人觉得作者就是个坐在车厢对面的普通路人,但他敏锐的视觉捕捉力又让这位路人乘客的形象变得十分风趣。在上世纪来到中国旅行后,保罗·索鲁写出了《在中国大地上》一书,其中那些精准的描述,会让我..

知道还有人在爱着全人类,真好今天忍不住和你分享一封看理想读者的来信。这是她听了杨照的新节目《你好,马克思先生:资本论及其创造的世界》之后,一段有感而发。在信中,她提到的许多不解与困惑,也是我们长久以来对这个世界留存的疑虑,幸运的是,她从节目里找到了自己的解答方式。听完马克思和《资本论》,她选择站在了许多我们近乎习以为常的不公的对立面,去反思、去自省——在今天,这无疑是一种强大的勇气。希望这份勇气,也能给予你些许温暖的鼓励。..

郑振满:民间历史文献与经史传统作者= 郑振满,厦大历史学系教授民间历史文献是普通民众使用的文字资料,似乎与“文史哲”传统相去甚远,难以登大雅之堂。不过,我们从事民间历史文献的教学与研究,总是觉得其中有一套通用的话语系统,来自于源远流长的经史传统,或者说是中国本土的文史哲传统。如果我们不了解中国古代的经史传统,实际上也就不能真正读懂民间历史文献。在这个意义上说,文史哲传统 (经史传统)同样可以作为研究民间历史文献的方法。我在这里..

专访马德斌:在更长的时间维度中理解经济在当下,“工业革命”已经是一个被扫进博物馆的古老议题。但其实,算下时间,它距今不过两百年,在人类史上只是弹指一挥间,而也就是在此期间,它被注意的程度在加速下降。而事实上,工业革命在经济史上是一个并未说尽的中心议题。它颠覆了生产的动力机制,塑造了经济的增长方式。不同经济体被拉开差距,形成一种“大分流”。追赶型经济体随后产生。经济学家马德斌把中国作为根本的方法,回到“大分流”前的中国和欧洲,比较工业..