撰文 | 董子琪

编辑 | 黄月

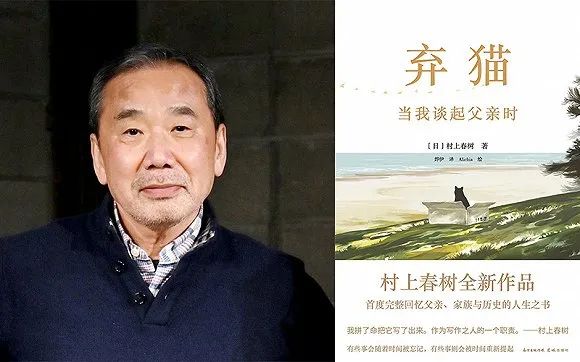

在日本作家村上春树最新的散文《弃猫》中,作者以平实的笔调回忆了父亲的生平以及村上家族的历史。村上春树的父亲村上千秋是京都市一座名为“安养寺”净土宗寺院住持的次子,自其懂事起,大正民主和平时期便宣告结束,取而代之的是昭和的经济萧条时代。其后不久,日本社会又陷入了中日战争以及二战的泥沼,和所有普通人一样,村上千秋在混乱和贫困中艰难求生。

《弃猫》

[日] 村上春树 著 烨伊 译

文治图书 / 花城出版社 2021年

可以说,父亲生平最重要的事件都发生在昭和年代(1925-1989年间),其子村上春树也出生于昭和二十四年。由《弃猫》的书写,我们也可以从昭和往事入手,理解村上书写历史与灾难的特别方式与个中缘由。

昭和往事

“某个夏日的午后,父亲和我一同去海边遗弃一只猫。”故事就从村上父子去夙川的海边弃猫讲起。那是昭和三十年代,战后的创伤还笼罩着日本社会。父子俩将猫咪丢弃在香栌园海滩,不料这只弃猫更早回到家,在玄关里迎接他们。这样一个被抛弃又奇迹般出现的“弃猫”意象对应着父亲的童年经历,父亲也曾被祖父母短暂地送到寺庙中当小和尚,之后又送了回来。父亲也几度为国参战,历经战争残酷、战友死别之后竟“捡回了一条命”,就如那只弃猫一般。父亲在家中有对着菩萨像做早课的习惯,诵经的对象是死在中日战争之中的人们。

村上春树与猫

战争是《弃猫》的重要线索,除了确认父亲几度参与战争的事实,村上对父亲的生活回忆也离不开战争的影响——他们一同去看电影,那时候大部分是美国电影,其中大部分又是西部片以及战争片。父亲的职业是教师,即使是在教书时,战争的残酷经历也未曾远离他,“他那时似乎经常喝酒,又是还会对学生动粗”,经常阴沉着脸,但无疑是个好老师。

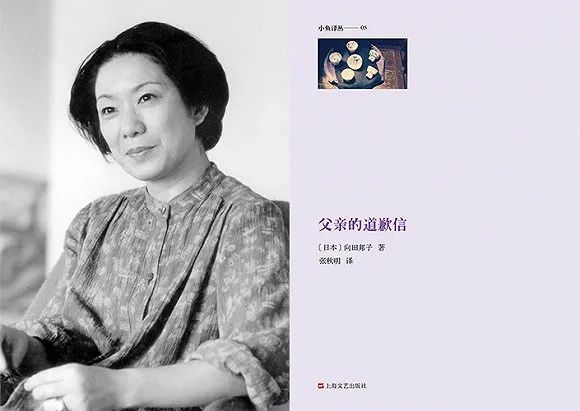

同样是怀念父亲、书写昭和年代兼及战争回忆,日本女作家向田邦子比村上整整年长二十岁,她的战前家庭描写似乎正好可以与村上战后家庭构成了互补。她在《父亲的道歉信》中写道,“二次大战之前的夜晚似乎比较宁静”,钻进被窝之后听到的是家庭里和谐温馨的各种声响;之后是1945年的东京大空袭,她有生以来第一次穿着鞋子走在榻榻米上,想着说不定就会这么死去了;家外就是外科医院,不停地有受伤的人送进去,而父亲提议道,不如把所有好吃的都吃了再死去吧。战争结束之后,应美军上缴武器的要求,学校将长刀整捆集中在礼堂,之前这些长刀是神圣的、不允许被人开玩笑或者当拐杖使用的,现在却变成了柴火堆一般的无用之物——这就是当时的高中女生向田邦子二战结束的回忆。

《父亲的道歉信》

[日]向田邦子 著 张秋明 译

上海文艺出版社 2014-09

理解村上

在历史灾难前面,村上春树的讲述和议论是富有个人特色的,一如李敬泽在推荐《弃猫》时所说,这种批判不仅是出于一般的良知,也是出于深刻的生命体验。书中村上自陈,他一直不敢确认父亲是否参与过中日战争的南京大屠杀,直到父亲去世后,他才知道父亲没有参加大屠杀的事实(父亲1938年加入步兵二十联队,正好迟于1937年的大屠杀),由此卸下了心头一块石头。但父亲的确参与了屠杀俘虏的中国士兵,用军刀杀人的场面也给村上春树留下了深刻印象,通过讲述这一过往,作为儿子的他仿佛继承了父亲的这一创伤。

就像将父亲比喻成“弃猫”一样,“弃猫”也同样地用来象征战争。除了开头那只被丢弃后又返回家中的小猫,村上还回忆了家中养过的另一只小奶猫,在上树之后再未见下来。他想象着小猫或许已经死在树杈间渐渐干瘪,悟到上去比下来容易得多:“结果可以轻而易举地吞噬起因,让起因失去原本的力量。这有时可能杀死一只猫,有时也可能杀死一个人。”

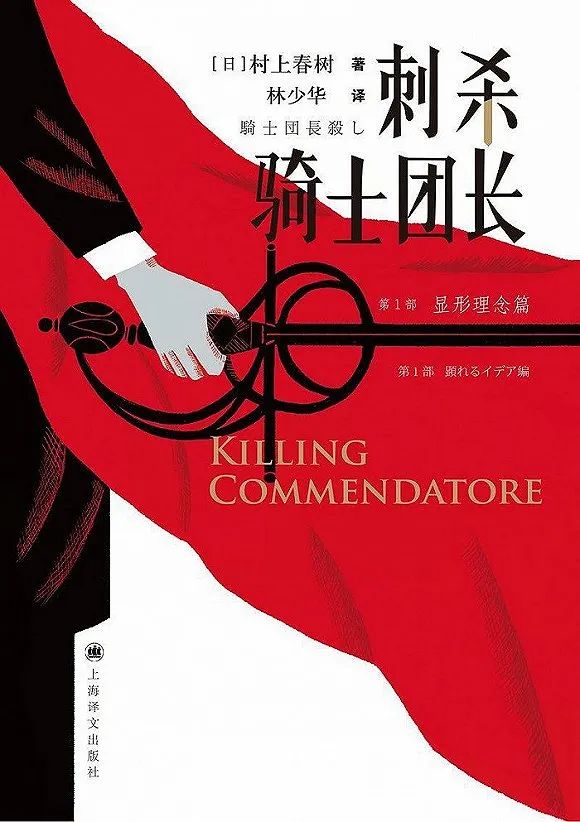

村上春树与猫

《弃猫》中的比喻也令人想起2018年引入中文版的长篇小说《刺杀骑士团长》,在讨论日军在南京究竟屠杀了多少平民时,村上借书中人物之口这样说道:“有人说中国人死亡数字是四十万,有人说是十万。可是,四十万人与十万人的区别到底在哪里呢?”战争中,有人可以训练为杀人机器,有人却精神崩溃,最终选择了死亡。对于这样的沉重的事实,书中人物的评价却显得异常轻松——“能够习惯于砍人头的人应该不在少数。人是能习惯许多事物的。尤其被置于接近极限状态之下,说不定意外轻松地习以为常。”

《刺杀骑士团长》

村上春树 著 林少华 译

上海译文出版社 2018年

村上的战争反思具有高度个人化与风格化的特征,不仅如此,他也擅长对其他灾难进行变形写作。基于1995年阪神大地震的《神的孩子全跳舞》并未直接地书写地震,而是创造出了一系列与地震有关的人物和故事。其中《青蛙君救东京》更是以寓言的形式将地震比喻为一场青蛙君与蚯蚓君的大战,“青蛙君”与他笔下的潜入家中的“电视人”、偷走名牌的“品川猴”一样莫名其妙地出现、莫名其妙地消失,令人啼笑皆非。村上也曾耗时一年对地铁沙林毒气事件进行采访,“本能地认为还是不写成小说为好,”最后写出了非虚构作品《地下》。

如果说村上对战争的反思出于高度个人化的生命体验,甚至因此被批评为“苦咖啡文学”(中国作家阎连科曾在2017年一次公开演讲中将村上春树的小说称为“苦咖啡文学”,认为这种小说里看不到国家民族或人类的生存困境,只是关于一种人在某一种情况下生存境遇中的小困难,是“温暖中带一点寒冷,甜美中有丝丝苦涩”;并说如果这样的作家获得了诺奖,那将是伟大作品的灾难),那么我们应当如何理解这样“故作轻松”的战争“批判”和灾难写作呢?

村上春树在许多地方都留下了解读这种风格的线索。《我的职业是小说家》里就显现出了他一以贯之的突出个人性、减弱评判性的源头。与人们认为他笔下的世界可能高度封闭、缺乏时空感不同,村上本人在上世纪六十年代末进入早稻田大学,恰逢校园学生运动,大学长期封锁,学生纷纷罢课,虽然自认不善于参与团体运动,村上还是参与并支持学生运动。而在运动之后,他体会到了深刻的幻灭,也对口号式的标语和许诺感到怀疑:

自从反体制派系之间的对立加深,内讧轻率地致人丧命之后,与众多同学一样,我对那种运动的方式感到了幻灭。那里面隐藏着某些错误的、非正义的东西。不管喊着多么正确的口号,不管许下多么美丽的诺言,如果缺乏足以支撑那正确与美丽的精神力量和道德力量,一切都不过是空洞虚无的说辞罢了。于是再一次地,我迈入了更个人化的领域。

后来在面对川上未映子的提问时,村上又一次提到了六十年代学生运动对他的影响,以及日本近几十年来历经泡沫经济崩溃、神户地震、核电问题等走向他所预期的相反方向因而感到的失望。也就是说,村上的“个人化”倾向有其历史的原因,而看上去“苦咖啡”式的论述,实际上也有想要争辩的对象;试图理解他究竟在与谁争辩,就要先了解他所说的个人与体系、自由与僵化、效率与想象力的分辨。

《猫头鹰在黄昏起飞》

[日]村上春树 川上未映子 著 林少华 译

上海译文出版社

现实批评

在《我的职业是小说家》里,村上在讲述自己初入日本文坛的状况时,同样提到了个人与体系的冲突,“日本这个国度既有以和为贵的文化特质,也有强烈的文化上的集权倾向,换句话说,框架容易变得僵化,权威容易以力压人。”而纵观文坛,主流出版社和权威文学杂志设定文学基调,文学奖追认确认创作风格的现象是相当显著的, 他对于这样的集体对个人的“压倒性”保持怀疑:

尤其是文学,战后以来,长期使用先锋还是后卫,右派还是左派,纯文学还是大众文学这样的坐标轴,将作品及作家的文学地位详细地图式化。并且由大出版社(几乎集中在东京)发行的文艺杂志设定文学的基调,再颁给作家形形色色的文学奖(可谓是诱饵)进行追认。在这种严密的体制中,单个作家发动叛乱已经极其不易,因为从坐标轴中被除名,便意味着在文艺界被孤立(休想得到诱饵)。

常常从编辑口中听懂这种做法没有先例,这是惯例一类的说辞。在我原来的印象中,作家是一种可以不受制约、自由自在的职业,因此听到这些说辞,总是百思不解:这是怎么回事?

这种对文坛体系的批评仅仅是他从个人出发批评体系的一个方面,他对作为体系的学校、公司和政府一样抱有怀疑。从上学时,他便疑心有比上学念书更好玩的事,在他看来,日本学校似乎是为培养为共同体效命的“狗型”人格,甚至是将集体引向目的地的“羊型”人格而存在的,公司与官僚组织又如此在乎速度与功利,并号召大家“朝着目的地猛冲”。他曾反思2011年福岛核电站的悲剧,认为日本包括公司和政府在内的体系总是鼓吹效率性、崇拜集体主义权威、甚少体谅他人的痛苦,才是福岛悲剧的根源。

由于核电站事故,数万民众被赶出住惯了的家园,处境艰难,不知什么时候才能重返故土,当真令人心痛。……这个悲剧的原因,乃是现行体系的结构性缺陷和其催生的弊端造成的。是体系内部逃避责任,是判断力的缺失,是从不设身处地地体会他人的痛苦,是丧失了想象力的恶劣效率性。

《我的职业是小说家》 [日]村上春树 著 施小炜 译

新经典/南海出版公司 2017年

村上将效率与想象力称为完全相反的两端,越是靠近效率就越是远离想象力,反之亦然。更令人深思的是,他写道,当经济高速增长期成为过去,泡沫经济崩溃之后,朝着同一个目的地猛冲的做法也过时了:整个社会都在高度运动时,运动会吞噬个人的矛盾与挫折感;而高速增长结束后,这种缓冲的空间就消失了。他期待在个体与共同体之间能够留有一个缓冲地带,这个地带远离制度、等级、效率和欺凌,在这里,每个人都能自由自在地生活——他为自己找到的缓冲地带是读书,因为读书可以教会人从好几种视角眺望自己的立场,本来固定的视野也变得自由而多元了:“假如一味从自己的观点出发凝望世间万物,世界难免会被咕嘟咕嘟地煮干。人就会身体发僵,脚步沉重,渐渐变得动弹不得。可是一旦从好几个视点眺望自己所处的立场……世界就会变得立体而柔软起来。”因此,读书使得他在“制度”的包围中,确保一种属于自己的“制度”。

村上在这里讲述的个体复苏的“中间地带”,令人想起哈贝马斯所说的生活世界与系统世界的不同——所谓生活世界指的是我们生活的充满交往与商谈的世界,系统世界受到科学技术与工具理性的塑形;系统世界对生活世界的殖民正是现代人类面对的最严重的困境之一,人们被驱使呈现出工具性、策略性的行为,从而脱离了真正的生活。

村上春树与猫

回到《弃猫》中来,村上春树通过父亲村上千秋的生平经历想要证明的正是这样一件事,作为个体即便会被轻易吞没,失去原来的轮廓,被某一个整体取代,也应当被深刻地铭记。“我们不过是无数滴落宽阔大地的余地中寂寂无名的一滴。但这一滴雨水中,有它独一无二的记忆。”村上春树看似轻飘的议论的内涵实际上并不那么轻松,这一点确定无疑。

本文为独家原创内容,采写:董子琪,编辑:黄月,未经界面文化(ID:Booksandfun)授权不得转载。

,村上春树轻飘飘?k423 从《弃猫》看村上的历史书写与现实批评相关:

在赐予知识之前,请先赐予我爱情吧《深海的鱼群》(节选)文/森见登美彦学长旧书市之神啊,在赐予知识之前,请先赐予我爱情吧。我和 旧书市犯冲。如果在旧书市徘徊太久,一定会偏头痛,变得悲观、自虐、心跳加速、气喘吁吁,最终引发自体中毒。就算回到住处,也会梦见自己被玲珑有致的美女绑在手术台上,被迫吃掉裁好的平凡社版《世界大百科词典》。所以,一到举办旧书市的季节,我肯定烦闷不已。因此暗下决心,今年绝对不去。然而,到了最后关头,我却陷入了不..

什么是交换秩序?从当下回到古代中国的“通功易事”在我们的日常观念中,“有秩序”似乎往往意味着“次序分明”,在那里,没有不确定性,所有人和事物各就其位,遵循等级,让一切都可预测、可把握。而纵观人类历史演进,还有一种交换秩序,它意味着自发的劳动分工、知识分工和观念共享。下文内容经海南出版社授权节选自《经济学通识课:一堂与我们的未来息息相关的经济学课》一书。摘编有删节。原作者|冯兴元摘编|罗东《经济学通识课:一堂与我们的未来息息相关的经济学课》,冯..

林徽因名字里居然隐藏着“招弟”的含义?有一次写林徽因,有人问:你一会儿写林徽因的弟弟林恒,一会儿写林徽因的弟弟林桓,林徽因的弟弟到底是林恒还是林桓?“林恒”“林桓”这两个名字太相近了,很容易写错,但是这次没错,林徽因有两个弟弟,一个叫“ 林桓 ”,一个叫“ 林恒 ”。林徽因还有两个弟弟,一个叫 林暄 ,一个叫 林煊 。不知情的人,还以为这是两对双胞胎呢。林徽因兄弟姐妹们的名字都很有意思,一人一段典故,这里说说林徽因兄弟姐妹们的名字。..

科学和幻想理不清的童书,我建议不要买前一段时间,我带几个朋友的孩子们一起读了《野兽国》的故事。分享之后,一位妈妈问到了一个问题,我感觉很有代表性。她说:“如果我们告诉孩子书里的人和故事都是编出来的,是幻想的,在现实世界中不存在,会破坏孩子的想象力吗?”比如,漂流到野兽国的Max,吃了毒苹果但是又复活的白雪公主,还有那坐在南瓜车里去王宫的灰姑娘……我们该让孩子知道幻想文学是人的幻想,现实生活中不存在吗?打破幻想,会破坏孩子的想象力吗?..

按照情绪分类图书的书店,有哪些不一样?你是否早已厌倦了书店的传统陈列方式?一家位于西雅图的独立书店“再次遇见”就率先打破题材、语言、地域等图书分类桎梏,以情绪为线索,重新为不同题材的书籍找到了新的组合方式。这一创新型的图书分类方法无疑为阅读带来了全新的打开方式。读者一定想不到,爱情小说和儿童绘本这两种迥异的题材会被摆放在同一个书架。但在美国西雅图最新开张的独立书店“再次遇见”(暂译,Oh Hello Again),讲述婚姻故事的小说《光泽》被放..

木心:世俗的快乐不是万能的八十年代末,木心客居纽约。纽约地面的一些大陆和台湾同行,竟促成其在各位听课艺术家的寓所里开讲“世界文学史”。从1989年1月15日开始,到1994年1月9日最后一课。堪称一场绵延五年的“文学远征”。虽说是“课”,但其实更像是文艺沙龙。正如陈丹青后来回忆,“近于荒谬的境界”,“不过是在纽约市皇后区、曼哈顿区、布鲁克林区的不同寓所中,团团坐拢来,听木心神聊”。可这样的氛围,倒也让后来读者神往。选文截取的是木心讲..

外国人冬天去哈尔滨,也得穿秋裤在中国大地上搭火车旅行记保罗·索鲁有一个令人艳羡的职业——旅行作家。他喜欢乘坐火车旅行,上世纪七十年代中期,他横贯欧亚的旅行记录在《火车大巴扎》一书中,这也是他最著名的作品。保罗·索鲁与火车1986年,他搭乘火车走遍了中国的大地。摇摇晃晃的绿皮火车上,有“凶神恶煞”的乘务员和不爱洗漱的乘客。本文就记录了他坐火车到哈尔滨的一段旅程,如今读来,还是口中哈着白汽的来自80年代哈尔滨的气息。《开往哈尔滨的国际..

被沈昌文尊为老师的老师们2021年1月10日,著名出版家沈昌文先生晨间梦中仙逝。消息传来,出版界、文化界、学界一片哀悼之声。创办《读书》、主持三联,许多文人学者因沈公受益。2015年出版的《师承集》一书收录了沈昌文与许多学人的往来书信,我们能从沈公与作者们真挚而务实的交流中了解《读书》的办刊理念,也能在感受到学人们的谦虚无私中,重返《读书》的黄金岁月。沈昌文,曾任知名文化杂志《读书》主编,著名出版家、文化学者。2021年1月10日离世,..

新书推荐:来思考母性与生育热门《我们的人生大事》作者:[英]杰西·格林格拉斯译者:曹昕玥版本:江苏凤凰文艺出版社2021年1月推荐指数:★★★★☆按照出版社的介绍,这是一本生育小说。始终没有出现姓名的女主人公,对于“怀孕”充满恐惧又极度渴望,她挣扎、纠结、自我放逐了几个月,才作出生育这个决定。她希望孕育新生命,又不愿失去自我。她想为了肚子里的宝宝变得体贴、包容、情绪稳定,却仍然忍不住在宝宝的膝盖顶到自己的肋骨产生突如其来的剧..

讲八卦,没人比他更厉害英国作家毛姆,是一位很受欢迎的作家,有人喜欢他的《月亮和六便士》,有人喜欢《刀锋》。他写过剧本,写过很多短篇小说。我很喜欢他的短篇小说,尤其喜欢他以第一人称叙述的短篇小说,在这些以第一人称叙述的故事里,我们可以把那个“我”就当成毛姆本人。他自己说过,小说中的“我”,是一个角色,并不是作者本人,但很多时候,把他当成毛姆本人也没啥不可以的。我们来看毛姆的一个小说《贞洁》。开头就说,我喜欢雪茄烟,年轻..