英国作家毛姆,是一位很受欢迎的作家,有人喜欢他的《月亮和六便士》,有人喜欢《刀锋》。

他写过剧本,写过很多短篇小说。我很喜欢他的短篇小说,尤其喜欢他以第一人称叙述的短篇小说,在这些以第一人称叙述的故事里,我们可以把那个“我”就当成毛姆本人。

他自己说过,小说中的“我”,是一个角色,并不是作者本人,但很多时候,把他当成毛姆本人也没啥不可以的。

我们来看毛姆的一个小说《贞洁》。

开头就说,我喜欢雪茄烟,年轻的时候穷,抽的雪茄都是别人给的。当时就下决心,以后有钱了,我每天都抽两支。午饭后来一支,晚饭后来一支。我能有这样的享受,多亏了种烟草的人辛苦工作。

接着说,吃牡蛎喝白葡萄酒是享受,吃小羊排也是享受,这些享受中带着哀愁。接着说,人类自身的命运也颇可玩味,你看日常生活中的那些普通人,有一个算一个,都经历了艰险和患难,把自己从烂泥塘里带到今日相对安宁的处境。

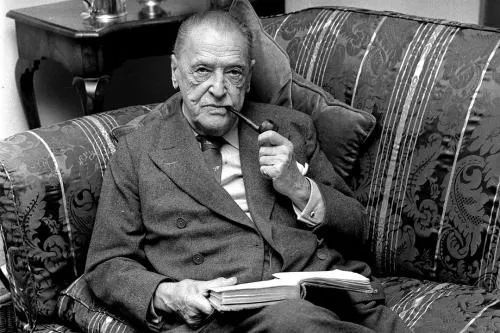

毛姆自己,童年经历比较悲惨,但二十多岁开始写作,到三十岁基本上就不愁吃穿了。

他的许多短篇小说都是在第一次世界大战和第二次世界大战之间那段时间写的。他周游世界,欧洲、美洲、中国、南太平洋都去过,在当时的交通状况下,周游世界是非常难得的经历。

毛姆和杰拉德·哈克斯顿

到老年的时候,大量的版税让毛姆变成富翁,他在法国南部买了一座别墅,和男友住在那里,据说时不时去瑞士打一针羊胎素,保持青春活力。

他说过,钱对他有非常伟大的意义。他喜欢钱,喜欢享受,热衷八卦,也愿意迎合读者。我们有时评价一个人,说他“活得明白”,毛姆就是一个“活得明白”的作家。

毛姆的很多小说,其实不用第一人称叙述也可以,但为什么他要把这个“我”加进去呢?

很多时候,就是为了八卦的气氛。我们传八卦的时候,也喜欢这么开头:“嘿,我跟你说个事儿,你先别告诉别人啊”“我有一个同事,他如何如何”。我听说一个故事,再转述给你,这就有了八卦的气氛。

我们小说读得不多,但都喜欢聊八卦,故事最常见的形式就是八卦。

为什么人们需要八卦?有一位牛津大学的心理学家是这么说的,一个规模不大的群体总是危机四伏、暗流涌动的,你在这个群体中就要密切观察群体内所有人的动向,识别自己的优势和缺陷,这是你防止自己受到打击的明智做法。

八卦能够让人们在自己的群体内部形成特定的知识网络,通过了解每个人对群体里另一人的看法,我们能够建立一个“社会地形图”,了解内部秩序,消除危险因素。再说得通俗点儿:我们如果在一个单位混,知道谁跟谁关系好,谁跟谁不对付,谁有什么秘密,谁有什么难言之隐,这是一种生存本能。

我们读《贞洁》这个小说,毛姆先讲自己怎么热爱享受,这跟后面的故事没什么关系,却拉近了叙述者和读者的关系——谁不喜欢这些享受呢,咱们是同道中人,来,给我讲个故事吧。

青年毛姆

故事其实很简单。毛姆在大街上碰到一位朋友叫莫顿,莫顿是个年轻人,从东南亚的殖民地回到伦敦探亲,毛姆就约莫顿,晚上没事去个饭局吧。饭局上的另外两个人,是两口子,丈夫查理,五十多岁,妻子玛杰丽,四十多岁。玛杰丽喜欢跳舞,可丈夫跳得不好,饭局上来了个小伙子莫顿,正好陪玛杰丽跳舞。大家高高兴兴吃了一顿饭,这就是前半截的故事。

然后毛姆出国旅行去了,等过了半年回到伦敦,朋友告诉他,查理两口子出事了,妻子玛杰丽跟那个莫顿好上了,非要搬出去自己住。这个莫顿还是你介绍他们认识的呢。请注意,这里就是一个八卦:查理两口子分居了,社交圈子发生了变化,及时向毛姆通报,然后,那个莫顿是你介绍给他们两口子认识的,所以查理可能怪罪你,社交圈中的变化跟你有什么利害关系,也要跟你说清楚。

夫妻婚变,当然是一个重要的八卦事件。

查理很痛苦,数落他老婆,你都四十多了,跟一个小伙子谈恋爱,简直是昏了头了。玛杰丽坚信自己遇到了爱情,她一直没跟小伙子上床,她要先和丈夫说明白了,再名正言顺地跟小伙子莫顿在一起,去婆罗洲找他去。

我们都有一颗八卦的心,我们都是被八卦训练出来的,所以不难猜出妻子的命运。小伙子只是逢场作戏,回伦敦探亲,遇到一个半老徐娘跳跳舞谈谈情,你还真跑婆罗洲找我去。小伙子就写信,说这里条件很艰苦,不适合你生活,把玛杰丽给婉拒了。

我们能猜到半老徐娘和小伙子莫顿好不了,就是因为我们对“社会地形图”有认识,对群体、社交的一些基本规则有认识。但故事的变化在于,丈夫查理死了,不知道是自杀还是出于失误把安眠药吃多了,反正是死了。

玛杰丽爱情没找到,丈夫也死了。

毛姆与一生唯一的合法妻子西里尔

故事情节就是这样,但里面的叙述很精彩,比如毛姆数落玛杰丽,说这件悲剧之所以发生,就在于你要保持贞洁。小说题目“贞洁”,有人也翻译成“美德”。玛杰丽不和小伙子上床,非要跟丈夫坦诚相待,要诚实,毛姆说,这就酿成了悲剧。

小伙子老说爱你,就是想骗你上床,你上了就完了,这边跟小伙子上床,那边跟丈夫和谐相处,你丈夫也不在乎这件事,他也不愿意失去你,等小伙子走了你也就消停了,多好啊,三全其美。

小说里还有一个人物,是妻子玛杰丽的好友,叫珍妮特。毛姆写珍妮特时有点儿小阴损,说:“她最高兴的事就是朋友遭遇不幸,当然,她会迫不及待要伸出援手,但同时也希望见证朋友最艰难的时刻。”

流畅叙述中带着点儿悲悯和小小的阴损,这是英国小说家的基本功,毛姆基本功很扎实。

毛姆说,玛杰丽和小伙子上床就能避免悲剧,珍妮特听了很不高兴,说你这是生活中的犬儒主义啊。珍妮特非让毛姆写一封信斥责小伙子莫顿,说你看看,都是你造成的悲剧。

毛姆说,我才不写呢。

其实,这里反映出一个社交规范:你不是当事人,就不要搅和进去。珍妮特和毛姆吵了一架,然后说,好在丈夫查理买了人寿保险。

毛姆就说,你看你还说我犬儒,我说上床就能避免悲剧,是犬儒,你说丈夫死了,留下了保险,这不也是犬儒吗?大家都是很现实的人,就不要奢谈美德啥的了。

虽然,小说结束时,毛姆和珍妮特吵架了,但我觉得这两个人会继续做朋友的。因为八卦有一项生物学功能,就是帮我们构建群体联系,我们经历一个八卦事件,或者讨论一个八卦事件,然后我们再调整自己的“三观”来适应彼此:原来你对这个事是这么看的,我对这个事是那么看的,但咱俩在某一点上还挺一致。

这个认知过程让我们能够在不同场合构建不同的自我,见风使舵,应需而变,让我们学着在需要的时候虚伪一些。这是八卦的社会意义。

严肃的批评者说,毛姆写的都是陈词滥调。这说的也没错。毛姆还会重复,他还有一个小说《表象与现实》,故事内核和《贞洁》差不多。

《表象与现实》开头是这样的,“我”听了一个故事,这个故事发生在法国。也是八卦口气,说法国有一位议员,找了个小情人,是位模特儿,议员给情人买房子,给她零花钱。有一次议员出差,回来早了一天,结果发现,小公寓里,他的情人正跟一个小伙子卿卿我我地吃早餐呢。

议员勃然大怒,说我对你这么好,你还偷情,我本来还打算给你一百万法郎让你衣食无忧呢。模特儿也不甘示弱,说这是个丝绸商人,我们早就认识,他虽然没什么钱,但他年轻身体好啊。小模特儿跟老议员商量,干脆你给我一百万法郎当嫁妆,我跟那商人结婚,商人平常都是在外工作,周末才回来,你平常到我这里来,周末让我们小夫妻团聚。

议员一听,这主意不错啊,这样一来,我的情人就不是一个小模特儿了,而是一位端庄的商人太太,传出去也不怕了。所以,议员就当证婚人,让小模特儿跟丝绸商人结婚了。这就是三全其美的故事。

毛姆在书房

有一位比较严肃的美学家,非常看不上毛姆的小说。他说,怎么会有人写这种东西呢?根本没激发读者去探求严肃深邃的自我,写这类小说,可能就是为了挣钱。

他说得不错,毛姆的这类小说给我们提供了消遣。毛姆很在意自己的小说是不是受欢迎,他在某些篇章里有所重复,也再正常不过了。因为我们喜欢的八卦,本来就有其稳定的结构。

毛姆有一个小说《珍宝》,讲的是一位绅士,雇了一个客厅女佣,女佣把家里收拾得特别好,招待客人也举止得体,绅士对女佣很满意。有一天,绅士要出门看戏,原来约的伴儿没来,绅士就让女佣跟着他一起看戏去。看完戏呢,绅士有点儿欲望,就跟女佣睡了,第二天早上起来那叫一个后悔啊:主仆之间有巨大的阶级鸿沟,怎么能随便睡呢。

绅士就想,多好的一个女佣,就因为我控制不住老二,这下该解雇她了。没料想,人家女佣很懂得人情世故,早早就起来干家务活儿去了,该干吗干吗,对头天晚上的事一句都不提,就当没发生过一样。绅士这一下特别满意,不用解雇了,要找一个这样聪明能干的女佣真不容易。

主仆之间的关系,是一个极具英国特色的主题,主仆睡觉,这是很有喜剧感的八卦题材。毛姆写一遍不过瘾,又写了一篇《人性的因素》,这回叙述略有变化。

毛姆在罗马遇到一位绅士,这位绅士非常痛苦,向毛姆讲述了自己的八卦:他一直追求一位社会地位很高的女性,这个姑娘叫贝蒂,嫁给了一个有钱的商人,后来商人死了,绅士觉得自己的机会又来了,就跑到希腊去找贝蒂。结果他发现,贝蒂一直跟自己的男仆睡觉,看起来他们的关系维持了很多年。

毛姆是一个非常聪明的作家,我在这里复述毛姆的小说,是把他往下拉,拉到八卦的角度讲。

从文学的角度看,毛姆的小说叙述流畅,有对人性的洞察,有幽默感,描摹人物很精准。但实际上,好的八卦故事也需要对人性的洞察,也需要幽默感,以及对人物精准的描摹。

以上四篇小说,还给我留下一个很深刻的印象,那就是维持现状的重要性,努力追求什么太浪漫的东西,可能会打破平衡。

如果你有了表面上稳定、体面的生活,那就维持住,这是一种很现实的生活态度。如果你能抽着雪茄,喝一口小酒,有空再翻看一篇毛姆的小说,那真是挺好的消遣。

你有什么八卦,说来听听?

*文末彩蛋*

1874年1月25日,毛姆出生于巴黎。今天是毛姆的生日,祝这位爱八卦的大作家生日快乐!

转发本文到朋友圈,截图后发至后台,随机抽一位读者送出一本毛姆的书。截止日期1月25日24时,获奖信息周三公布!

本文节选自

《文学体验三十讲》

作者: 苗炜

出版社: 浦睿文化·湖南文艺出版社

出品方: 浦睿文化

副标题: 陪你度过这时代的晚上

出版年: 2021-1

编辑 | 芬尼根

主编 | 魏冰心

图片 | 网络

,讲八卦,position属性 没人比他更厉害相关:

专访马德斌:在更长的时间维度中理解经济在当下,“工业革命”已经是一个被扫进博物馆的古老议题。但其实,算下时间,它距今不过两百年,在人类史上只是弹指一挥间,而也就是在此期间,它被注意的程度在加速下降。而事实上,工业革命在经济史上是一个并未说尽的中心议题。它颠覆了生产的动力机制,塑造了经济的增长方式。不同经济体被拉开差距,形成一种“大分流”。追赶型经济体随后产生。经济学家马德斌把中国作为根本的方法,回到“大分流”前的中国和欧洲,比较工业..

在自足的北欧社会,宗教和世俗如何回应人生问题?北欧,作为我们社会文化的他者,不断凭借其完善的福利制度和独特的自然人文景观引发关注。一方面,根据国际货币基金组织2020年的预测,挪威、丹麦、冰岛、瑞典、芬兰的人均GDP均占据全球前十五,北欧各国优渥的生活水平及稳定的社会福利制度是各国学习效法的目标。另一方面,北欧的人文内核也在多个层面引起热议,比如,在巨大的社会交往压力下,不少年轻人也自诩为“精神芬兰人”以表达自己的“社恐”属性。《芬兰人的噩梦:另..

为什么很多人不喜欢妙玉?妙玉,作为十二金钗正册在列的姑娘,无疑是最特别的那个。她既不是贾府的妯娌亲故,也不是贾府的座上客,她不是主人,也不是仆人,她是与红尘往来最格格不入而遗世独立的存在。妙玉的判词写道,“欲洁何曾洁,云空未必空。可怜金玉质,终陷淖泥中。”妙玉因生来就有的病带发修行于佛门而从此远离世俗,可妙玉终究也不是僧人,所以她非僧非俗却又似僧似俗,“云空未必空”。而她的曲词竟叫“世难容”——气质美如兰,才华阜比仙。..

隔离与超生:波拉尼奥和他的《智利之夜》波拉尼奥小说总出现名字冷僻的作家和画家,通过欧美死去和活着的诗人、学者和艺术家编织成典故横生、真伪杂糅的文本。如同小说主人公的自述,总表现出道德、精神、思想的自我隔离,波拉尼奥也想从传统中突围与超生。一罗贝托·波拉尼奥的小说,专爱写文坛三事:文学评论、文学奖项和文学沙龙。前两者作为小说的取材,作家通常是不喜欢的,因其显而易见的无趣和专业化的归口,而文学沙龙是十八世纪欧洲文学的宠儿,普鲁斯特之后的..

安德烈·巴赞:改编电影不纯粹了吗?让我们回到上世纪四五十年代,电影发展之初看看安德烈·巴赞为“改编”这种“不纯粹”电影形式的辩护安德烈·巴赞回顾近10年到15年来的电影发展,不难发现一个日益显著的特征:取材于文学与戏剧。当然,电影从小说和戏剧中发掘素材早已有之,但那时电影的表现形式还是独树一帜的。《基督山伯爵》、《悲惨世界》和《三个火枪手》的改编,不同于《田园交响乐》、《宿命论者雅克》、《布劳涅森林的女人们》、《肉体的恶魔》、《乡村..

1919年的燕京大学,还不在颐和园路5号从明朝初年北京在现有城址上建成以来,北京“城”已经有了几张截然不同的面孔(图1),和这种形态差别联系在一起的不仅仅是物理建设,最重要的,还是不同历史条件下的社会生活方式。在扩展出二环线以前,北京看上去还不是一块似乎会漫无边际扩展下去的大饼。多少年来,在外来者觊觎的眼光里,它都是黑乎乎的城门洞子里密致模糊的一团——大致说来,一直到民国初年,北京城市的发展还非常局限于那一圈城墙,为城墙铁桶般围定的那..

怎样才能将文学的触手伸向时代深处?女作家自有回答在这篇特别报道中,我们邀请了北京师范大学文学院教授、茅盾文学奖评委张莉,以 8 位青年女性作家为引,结合她的阅读和持续推动女性写作发展的实践经验,探讨属于这个时代的女性写作,以及它的社会意义。但终究,我们还是要回到阅读中,才能找到答案。谈青年女性写作者的创作,不由想到她们的前辈:张洁、铁凝、王安忆、翟永明、林白、迟子建 …… 这些作家和她们的作品 ——《方舟》《玫瑰门》《永远有多远》《弟兄们》《..

近年影视剧里的民国服装,简直是漏洞百出说到民国服装,虽不过百年时间,而且尚有影像和图片资料,却多不为今人所熟悉。究其原因,是我们六十多年来几经政治风云和文化颠覆的缘故。仅以近年的各种影视剧而论,可以说是错谬百出。那些粗制滥造的姑且不论,就是精心打造的,也是漏洞百出。最为可笑的是不同时期的服装,出现在同一时代。仅以女学生的服装而言,那种上着月白或淡灰色的长袖短衫,下着黑色喇叭口百褶长裙、白袜布鞋的“五四装”竟然能出现在40年代末的示威游..

“再低微的骨头里也有江河”|矿工诗人陈年喜陈年喜,陕西丹凤人,生于1970 年,高中学历。1990 年开始写诗。1999 年外出打工,成为十六巷道爆破工,足迹遍及大江南北的矿山。2015 年因职业病另谋生路。2016 年获得第一届桂冠工人诗人奖。2016年陈年喜在纽约大学的演讲(节选):我上世纪九十年代开始写诗,稀稀拉拉也快三十年了。很多人好奇:你的生活几乎与诗万里之远,怎么会坚持这样一件无意义甚至是矫情的事情?我想说生命并不是逻辑的,尽管它有逻辑的成份在。再..

读书多了,我们会丧失对真实生活的感知力吗?阅读或读书是人的一种活动。尽管读书不如网络兴起前那样崇高,但它照样被认为是美好的、需要倡导的。然而,自印刷术使书籍普及至今,读书也被认为对身体和健康有着严重威胁,使人反应迟钝,对现实的感知力、注意力下降,只活在想象的世界里。下文内容经北京大学出版社授权节选自《阅读的力量》一书。摘编有删节,标题非原文所有。原文作者|[英] 弗兰克·富里迪摘编|罗东《阅读的力量》,[英] 弗兰克·富里迪 著,徐弢、李思..