斧正

华夏经纬网 2017-01-03 09:01:18中新网南京12月30日电 (记者 钟升)30日晚,在苏州文化艺术中心内,一曲《红旗颂》正嘹亮地奏响。侧耳聆听,中国交响乐发展基金会理事长陈光宪满面笑容。这是他任团长的苏州交响乐团的“产后”初啼。全球招募而来的16个国家与地区的63名优秀乐手、建筑声学设计大师丰田泰久设计的音乐厅。谈起苏州交响乐团的高起点、好底子,陈光宪如数家珍。在今年年中,一部《百鸟朝凤》让众多中国人开始意识到传统音乐面临的困境,也有人质疑花费如此精力打造一支交响乐队是否有其意义。陈光宪的回答是“这是发展中华民族交响乐的需要”。在他提供的演出单上,中国原创交响乐占了一半以上。“交响乐是一种音乐形式,不属于任何民族,这也是我们推动交响乐民族化的一步”,陈光宪说道。据他介绍,乐团在建团之初就将交响乐与苏州当地的评弹、昆曲的结合列入了计划中。“这是当地的要求,也是我们的目标”。陈光宪希望乐团未来能“把民族音乐通过交响乐团传播向世界”,“用国际的音乐形式说中国故事”。在乐团音乐总监、著名斧正

华夏经纬网 2017-01-03 09:02:22中新网杭州12月30日电 (方堃 杨韵仪)千年冷缸饭,一顿腊八粥。30日,记者从杭州灵隐寺了解到,在即将到来的腊八节(2017年1月5日),灵隐寺将通过在杭州征集的爱心发放单位120余处,免费发放总计30万份腊八粥。并且,灵隐寺将于腊八节当日免费开放,举行腊八法会及文化论坛。腊八不仅是传统民俗节日,腊月初八吃“腊八粥”也是由中国佛教纪念释迦牟尼佛成道而形成的风俗。老底子杭州人有腊八节“打斋饭”的说法,即平日寺庙僧人受百姓食物恩惠,到了腊八节,僧人将余下粮食熬成粥,回报大家。杭州灵隐寺方丈光泉大和尚介绍,灵隐寺在1978年重新开放时,就恢复了熬腊八粥的传统,而其大规模免费发放腊八粥的传统已持续八年,今年,灵隐腊八节习俗已经被评为杭州市第六批非物质文化遗产,并即将成为浙江省第五批非遗项目。“腊八粥正如中国文化,融合了多种元素,圆融、包容,呈现了美满的状态。”光泉大和尚希望,腊八节这一民俗节日未来能走得更高更远,成为国家级甚至世界级的非物质文化遗产,为人类文化遗产斧正

华夏经纬网 2017-01-03 09:03:442017中国(杭州)新年祈福走运大会路线图 主办方提供中新网杭州12月31日电 (王钰晨)2017年1月1日,运河之城杭州将举办2017中国(杭州)新年祈福走运大会,新年伊始,杭州社会各界代表、国际友人及杭州市民百姓在大运河沿岸以健步“走运”的形式迎新年,共同领略世界文化遗产千年中国大运河新风貌。富义仓新貌 主办方提供千年古运河在杭州拱墅境内绵延12公里,旧时拱墅,因运河流淌而成为经济兴盛、文化深厚的繁华之地,翻看历史,该区经济曾集聚主城区60%的工业产值,其历史地位在杭城经济发展史上不容忽视。时下的运河杭州拱墅段,则更似一幅新旧时光交汇“图景”:在这里,愈发清澈的大运河水倒映着两岸古老与现代交错的城市风貌;在这里,老旧工业厂房孕育着文创、互联网等新型经济的喷涌而出。运河天地新貌 主办方提供据了解,本次走运大会以“杭州与世界同走运”为主题,以运河主城区沿岸绿道为活动范围,沿途将经过大兜路香积寺广场、运河文化广场、运河天地等多处景观,领略大运河两岸千百年来历史风貌斧正

华夏经纬网 2017-01-03 09:03:442017中国(杭州)新年祈福走运大会路线图 主办方提供中新网杭州12月31日电 (王钰晨)2017年1月1日,运河之城杭州将举办2017中国(杭州)新年祈福走运大会,新年伊始,杭州社会各界代表、国际友人及杭州市民百姓在大运河沿岸以健步“走运”的形式迎新年,共同领略世界文化遗产千年中国大运河新风貌。富义仓新貌 主办方提供千年古运河在杭州拱墅境内绵延12公里,旧时拱墅,因运河流淌而成为经济兴盛、文化深厚的繁华之地,翻看历史,该区经济曾集聚主城区60%的工业产值,其历史地位在杭城经济发展史上不容忽视。时下的运河杭州拱墅段,则更似一幅新旧时光交汇“图景”:在这里,愈发清澈的大运河水倒映着两岸古老与现代交错的城市风貌;在这里,老旧工业厂房孕育着文创、互联网等新型经济的喷涌而出。运河天地新貌 主办方提供据了解,本次走运大会以“杭州与世界同走运”为主题,以运河主城区沿岸绿道为活动范围,沿途将经过大兜路香积寺广场、运河文化广场、运河天地等多处景观,领略大运河两岸千百年来历史风貌斧正

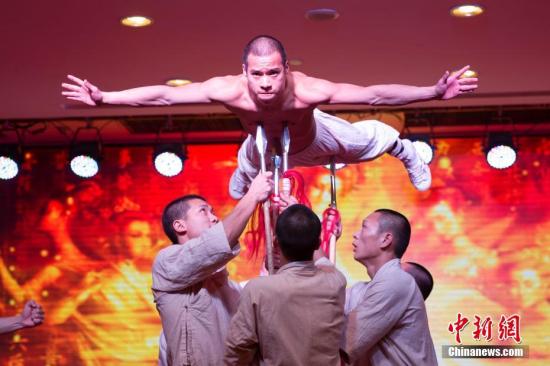

华夏经纬网 2017-01-03 09:03:07 少林武僧现场展示金钟罩、铁布衫、十八般武艺、童子功、硬气功等多种少林武功,让民众们亲眼一睹少林绝学。 张云 摄 中新社太原12月30日电 (记者 胡健)佛教禅宗、密宗、净土宗大师30日晚在山西太原共同祈福,五台山佛乐、禅宗禅武、密宗跳布扎等非物质文化遗产在当晚一一呈现,旨在祈愿国泰民安、消灾少难。当晚,佛教净土宗祖庭玄中寺住持悟峰大和尚、密宗丹毕江泽活佛、禅宗释延洞法师共同祈福。此次活动的发起人、“当代傅山拳传人”释延洞希望,通过此次活动来祈愿新的一年,世间没有灾难,众生吉祥安乐。祈福法会之前,五台山佛乐团的僧人们带来多首佛乐,少林武僧也为现场民众带来金钟罩、铁布衫、十八般武艺、童子功、硬气功等多种少林武功,民众叫好声不断。释延洞介绍说,两千年来,中国佛教不同宗派各自修行和传播,三宗同台共同祈福,确是中国佛教三宗文化融合和传播的重大创新,开辟了佛教文化融合和创新的新途径。五台山研究会常务副会长崔正森表示,中国佛教文化博大精深,山西的斧正

华夏经纬网 2017-01-03 09:03:07 少林武僧现场展示金钟罩、铁布衫、十八般武艺、童子功、硬气功等多种少林武功,让民众们亲眼一睹少林绝学。 张云 摄 中新社太原12月30日电 (记者 胡健)佛教禅宗、密宗、净土宗大师30日晚在山西太原共同祈福,五台山佛乐、禅宗禅武、密宗跳布扎等非物质文化遗产在当晚一一呈现,旨在祈愿国泰民安、消灾少难。当晚,佛教净土宗祖庭玄中寺住持悟峰大和尚、密宗丹毕江泽活佛、禅宗释延洞法师共同祈福。此次活动的发起人、“当代傅山拳传人”释延洞希望,通过此次活动来祈愿新的一年,世间没有灾难,众生吉祥安乐。祈福法会之前,五台山佛乐团的僧人们带来多首佛乐,少林武僧也为现场民众带来金钟罩、铁布衫、十八般武艺、童子功、硬气功等多种少林武功,民众叫好声不断。释延洞介绍说,两千年来,中国佛教不同宗派各自修行和传播,三宗同台共同祈福,确是中国佛教三宗文化融合和传播的重大创新,开辟了佛教文化融合和创新的新途径。五台山研究会常务副会长崔正森表示,中国佛教文化博大精深,山西的斧正

华夏经纬网 2017-01-03 08:52:11中新社兰州12月30日电 (冯志军 高莹)由敦煌研究院主办的“艺海存真·敦煌”展览30日在兰州启幕。包括实体复制洞窟展示、“梦幻莫高”多维节目展演等9个板块的展览内容打破时空限制,融合多媒体手段,通过“动静结合”的陈展形式与观众“亲密接触”。在1300平方米的展区内,汇集了高清彩塑艺术摄影展示、彩塑3D打印及三维全息展示平台、分层壁画立体再现、全景虚拟漫游体验区、触摸屏专题展示及拼图游戏等各具特色体验形式,令参与“互动”的观众流连忘返。敦煌研究院文物数字化研究所所长吴健接受中新社记者采访时介绍,此次展览将科技与艺术融合,使珍藏在洞窟中的优秀文化走出莫高窟,观众可以从全方位、深层次、多角度、近距离欣赏、体验丰富多彩的敦煌艺术,展览形式老少皆宜。经过二十余年的艰辛探索,十余年的关键突破,由敦煌研究院团队研发的“数字敦煌”成果近年在海内外声名鹊起。基于摄影图像采集、处理与存储等环节之上,文化遗产数字化展示已渐成熟,成为大众喜闻乐见的一种独特形式,数字技术斧正