这张由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所提供的图片,显示的是在河南许昌发现的两个人头骨的3D复原图片。新华社发

原标题:中美合作考古重磅发现:我们都是河南“许昌人”后代?

人类演化研究取得突破性进展:10多万年前生活在河南省许昌市灵井遗址的“许昌人”,可能是中国境内古老人类和欧洲尼安德特人的后代。“‘许昌人’上承周口店北京猿人,下连中国北方早期现代人,终结了中国北方现代人来自非洲的假说。”

中美合作考古发现新的古老型人类

新华社记者林小春、桂娟、曹凯

中美研究人员在最新一期的美国《科学》杂志上报告说,对在河南许昌发现的头骨化石的分析显示,距今12.5万至10.5万年前,中国境内生存着一群体质特征非常特殊的古老型人类——“许昌人”,其头骨特征表明,他们有可能是东亚地区早期现代人的祖先。

这项研究由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所与河南省文物考古研究院、北京大学、华东师范大学、美国华盛顿大学合作开展。

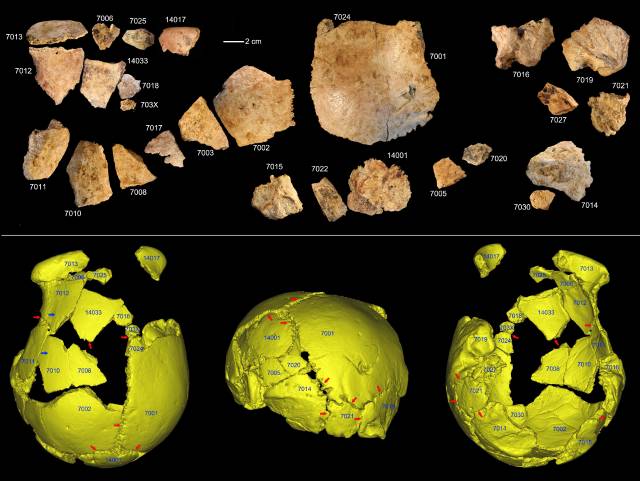

45块头骨碎片化石隐藏的秘密

研究负责人之一、中科院古脊椎动物与古人类研究所的吴秀杰研究员对新华社记者介绍说,这些头骨碎片化石分别于2007年和2014年在河南省许昌市灵井镇发现,化石出土时已破裂,共计45块,分布在数平方米范围的区域内。绝大多数碎片断裂处没有腐蚀迹象,亦没有发现打击、切割等人工痕迹,破裂的原因可能是水流冲刷等自然因素导致。

研究人员将这些化石碎片拼接成“许昌人”1号和“许昌人”2号两个头骨。1号头骨复原后保留有脑颅的大部分及部分底部,来自一个年轻男性个体;2号复原后保存有脑颅后部,来自一成年个体。

许昌1号头骨化石碎片及头骨化石的3D虚拟复原(吴秀杰供图)

许昌2号头骨化石碎片及头骨化石的3D虚拟复原(吴秀杰供图)

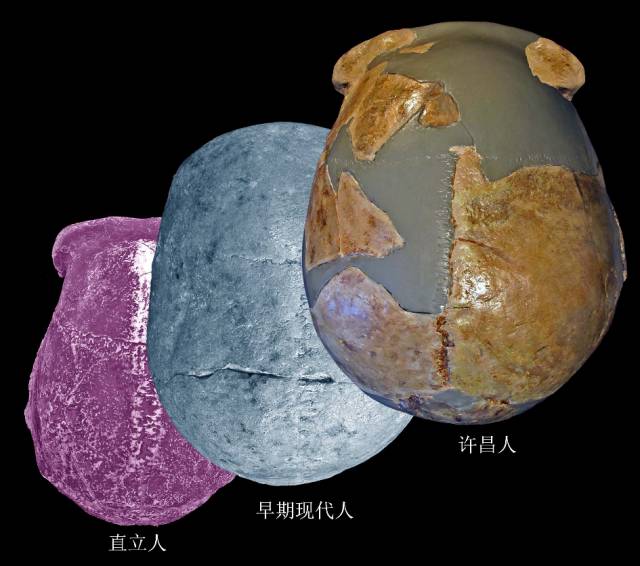

分析显示,“许昌人”头骨具有三方面的特点:首先,扩大、圆隆且纤细的脑颅结构符合整个更新世人类头骨纤细化趋势;其次,具有东亚中更新世早期人类(如周口店直立人、和县直立人等)的原始特征,包括低矮的头骨穹隆、扁平的脑颅中矢状面、位置靠下的最大颅宽等;第三,具有尼安德特人两个典型特征,包括内耳迷路模式、不发达的枕圆枕和枕外隆凸及其上部的枕凹陷。尼安德特人生活的繁盛期距今大约13万至3万年,主要在欧洲、北非和西亚活动。

许昌人头骨顶面观及其与直立人、早期现代人对比(吴秀杰供图)

吴秀杰指出,“许昌人”头骨呈现复杂的混合、镶嵌性头部形态特征,既具有一般性的人类演化趋势,同时还呈现一定程度的地区连续性和人群间交流的演化特点,他们是一种新的古老型人类,目前还无法将其归入任何已知的古老型类群之中。

近10年来,中国研究人员通过大量野外调查、发掘和化石研究工作,提出早期现代人至少10万年前在华南地区出现、部分中国更新世晚期人类化石具有欧洲尼安德特人形态特征等观点,并注意到东亚地区更新世晚期人类演化不同步,在化石形态方面呈现明显区域性差别。

吴秀杰说:“(‘许昌人’头骨化石发现)最重要的意义是反映出东亚地区古人类的演化模式,在晚更新世早期,中国境内多种古人类群体并存,不同群体之间有杂交或基因交流。同时,‘许昌人’扩大、圆隆且纤细的脑颅结构,已经开始向现代人的方向演化,有可能是东亚地区早期现代人的祖先。”

许昌灵井遗址面积超过1万平方米,最早于1965年发现过一些哺乳动物化石和石器。

2005年至2016年,河南省文物考古研究院的李占扬考古队对该遗址进行了连续12年的挖掘,目前已经挖掘的面积为500平方米左右,发现了20多种哺乳动物化石和万余件石制品及大量的骨制品。

动物化石骨骼多数比较破碎且有使用过的痕迹,科学家们推断灵井遗址可能是古人类在湖泊周围进行屠宰肢解动物、制作石器、骨器或加工兽皮等活动的场所。

挑战“非洲起源说”

世界顶尖学术期刊美国《科学》杂志3日发表题为《中国许昌出土晚更新世古人类头骨研究》论文称,人类演化研究取得突破性进展:10多万年前生活在河南省许昌市灵井遗址的“许昌人”,可能是中国境内古老人类和欧洲尼安德特人的后代。

“‘许昌人’上承周口店北京猿人,下连中国北方早期现代人,终结了中国北方现代人来自非洲的假说。”论文第一作者、河南省文物考古研究院研究员李占扬在接受新华社记者采访时说。

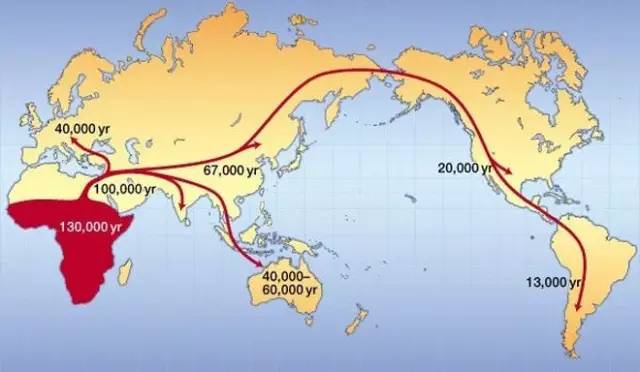

关于现代人起源有两种不同的观点,一种是“非洲起源说”,一种是“多地区起源说”,两种观点对峙多年,但以“非洲起源说”占上风。

非洲起源说

2005年至2016年,李占扬领导的考古队对灵井“许昌人”遗址进行了连续12年的考古发掘,发现45件距今12.5万年至10.5万年的古人类头骨化石。

两年前,中美有关方面组建联合研究小组,对“许昌人”头骨化石开展研究。

低矮的头骨穹隆、扁平的脑颅、最大颅宽的位置靠下、短小并向内侧倾斜的乳突,研究发现:“许昌人”具有周口店北京猿人、和县猿人等中国北方古老人类的原始及共同特征。

同时,“许昌人”还呈现向早期现代人过渡的重要特征,如脑容量增大、头骨变薄、眉脊较为纤细、头骨结构呈现纤细化等。1号头骨的颅容量约为1800毫升,2号头骨虽然小于1号,但也位于晚更新世人类的变异范围平均值之上。

“但科学家没有发现‘许昌人’与非洲古人类之间的相似性。”李占扬说。

“三位一体”的新人种

“研究表明,‘许昌人’头骨具有中国境内古老人类、欧洲尼安德特人和早期现代人‘三位一体’的混合特征,可能是中国北方古老人类与欧洲尼安德特人基因交流的结果。”论文通讯作者、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员吴秀杰说。

“‘许昌人’可能是人类进化中出现的一个新人种。”李占扬说。不过,科学家目前还没有成功地对“许昌人”头骨化石进行DNA分析。

尼安德特人是以德国尼安德特地区命名的古人类,生活在欧洲、北非和西亚地区,繁盛期为距今13万年至3万年,其头骨具有与世界上其他人种完全不同的两个独特性状——枕骨上有结构性凹窝、颞骨内耳迷路模式,“许昌人”头骨上具有与其相似的特征。

“这种情况,是尼安德特人活动区域以外第一次集中发现,暗示了两个人群之间基因交流的可能性。”吴秀杰说,“许昌人混合型体质特征,可能是东西方两大人群基因交流或杂交的结果。”

基因交流或由于气候变化

“灵井遗址出土的古人类材料,堪称古人类学领域的伟大发现。”论文作者之一、美国科学院院士、美国华盛顿大学教授埃里克·特林库斯说,“该项研究成果将极大改变世界现代人类起源研究的格局。”

关于在何种情况下“许昌人”和尼安德特人进行了基因交流,李占扬推断:“许昌人”之前,东亚大陆极度寒冷,“许昌人”先辈向气候温和的欧洲迁移,同早期尼安德特人相遇、杂交。距今12.8万年至7.4万年间,气候转暖,这批古人类重返家园。李占扬说,这种迁移可能因气候波动进行过多次。

灵井遗址是我国首次发掘的以泉水为中心的旧石器时代晚期遗址,因发现人类头骨化石,曾获评年度全国十大考古发现,遗址已被国务院公布为国家级文物保护单位。

相关:

福岛核事故除污工程首曝贪腐案 官员为分包商牟利原标题:日本福岛核事故除污工程首曝贪腐案,官员受贿为分包商牟利日本福岛核事故除污工程曝出首例贪腐案件,环境省在福岛派出机构的一名官员涉嫌接受富山县某建筑公司老板非法接待,后在除污工程招标中为该公司提..