有这样的一本书,每个分章都以植物的图文为引,在介绍完纷繁的果子之余,也写尽了河套平原上小人物们跌宕起伏的人生。

《世上的果子,世上的人》的作者秀英奶奶,出生在内蒙的农村,只读过一年半的小学,年过六十,却在儿子和儿媳的悉心教导下重新拿起笔,绘制自然笔记,书写故人旧事。

这是继“自然笔记心灵史”《胡麻的天空》后,秀英奶奶所著的第二本书。写作让秀英奶奶放开了自己,常常萦绕在心的往事,终于在图文的创作中得到了释怀,内心的“由小变大”让她获得了久违的松弛。而秀英奶奶的儿子与儿媳,和其他年轻人不同,他们的日常并没有被都市的快节奏裹挟,闲适与松弛的生活基调在如今这个时代显得尤为珍贵。

本期节目邀请到《世上的果子,世上的人》的作者秀英奶奶的儿子吕永林和儿媳芮东莉两位老师做客涟漪效应,聊聊候鸟般自由的生活、母亲的内心世界以及跟时间和社会争夺母亲的过程。

嘉宾

吕永林(上海大学文学院创意写作学科硕士生导师)

芮东莉(科普作家,国内最早的自然笔记倡导者之一)

主播

吴筱慧(澎湃新闻·镜相栏目编辑)

以自然之名:

都市丛林里的松弛人生

涟漪效应:在秀英奶奶的新书中,讲述了许多有关父母、有关兄弟姐妹的人生遭遇。吕老师,您在书中也提到了自己年少求学,在河套平原的儿时见闻。可不可以分享一下您离开家乡前的成长经历?

吕永林:我们那个地方是内蒙古的一个特别开阔的平原,云白天蓝的。我记得我们小的时候,兄弟姐妹们经常在院子里洗衣服、晾衣服,同时我们会唱歌。记忆当中是一个特别美好的地方,但是也确实是很贫穷偏远,所以我们很多的少年人其实是想要离开这个地方,到外面去,是一个既复杂又矛盾的那种记忆。

涟漪效应:这些过往对您长大后的性格观念和生活态度什么样的影响?

吕永林:这个地方是特别明亮的一个地方,开阔,至少对我个人来说是影响了我性格当中很重要的方面。我觉得到现在为止还是保持一种喜欢拉开窗帘,要让阳光进来的那种生活的习惯。我也特别喜欢像“君子如想”这样的格言。但是另一方面就是地理的那种影响,它塑造了我的一种比较单纯,比较乐观的性格。

涟漪效应:后面主要开始学习文学,成为一名文学院教授,创意写作的老师。最开始是因为什么会选择这门学科?

吕永林:其实我最早的时候是硕士毕业到上海第二军医大学,在那里工作了 12 年,后来面临转业的问题。我特别想要进高校,因为我一直是在中文系成长,最终还是上海大学中文系创意写作学科收留了我。我也对创业写作本身有感觉,还是高校老师这样职业或者身份,更适合我的性格,也适合我的志趣。公务员或者其他的部门虽然可能会在物质上或者其他方面带给我更多的东西,所谓的社会资源,但是似乎在我这里不是一个第一性的东西。

涟漪效应:后面教授创意写作期间,您觉得有为您的生活思考带来什么不同的角度吗?

吕永林:创意写作以前其实我们了解的比较少,后来真正跟它打交道之后,会发现,学科跟我们以往的文学教育相比,在写作这方面它有一种民主性,它会有一些口号,比如“人人都可以写,人人都可以教”。这是以前我们的文学教育似乎不怎么去认同和提倡的。我觉得特别是在我带着母亲进行创作的时候,觉得特别好一个理念,创意写作也特别倡导我们每个普通人都有他自己的创造性。

涟漪效应:芮老师,您出生在四川,之前生活习惯应该和内蒙古相差很大。您的童年是什么样子。

芮东莉:我家乡是四川省攀枝花市,我日子过得比他好得多了,哈哈哈。我小时候,我童年其实是非常幸福的。攀枝花在我小的时候,自然环境是非常非常美丽的。在我们家高高的山上,从我们家阳台上看下去,就能看到金沙江,那会儿的江水非常的澄澈,就像一个苍青色的玉带一样,在山间环绕,就像我们经常在一些纪录片里看到的景象,但是我们小时候就熟视无睹了,太美了。每天早上,山里的鹧鸪鸟还有高亢的啼鸣声,我们就是在它的啼鸣声当中醒来的。到了晚上,只要你一抬头就能看到漫天的繁星,还有璀璨的银河,真的是太美了。我小时候的童年一直是在这样的氛围当中度过的。一个人就能玩很久很久,在大自然里面就非常开心,但是后来就到了我上中学的时候, 90 年代国有企业改革,那个时候家乡就发生了翻天覆地的变化。当时国营的煤矿包给了私人老板,好像是一夜之间遍地都开满了小煤窑,开始了乱挖乱采,非法开采。金沙江的水很快就变成了黑色。像我们家种的很多很多的植物,还有野外的很多很多的植物,它的叶片上全部被煤灰所覆盖,他们因为无法呼吸,然后就大大面积的死亡。在我家乡就有很多动植物,很多美丽的这些生物在我还没有来得及认识它们的时候,已经从我的记忆当中消失了,就觉得特别的心痛。但是这还不是最惨的,最惨的是后来在 2000 年左右的时候,我们家脚下的那座大山也被挖煤窑的给挖空了,觉得山体崩塌,我们家房子也成了危房。后来全家人没办法,就跟着我哥去流浪,后来把家迁到了昆明,我哥就一直在昆明打工。从那个时候开始,我们全家就成了永远的异乡人,我永久都失去了故乡,所以经历是非常非常惨痛的。

涟漪效应:这段经历对您和您现在做的自然笔记之间有什么关联。

芮东莉:关联还是很大的。因为失去家乡是我心中永远的痛。后来很多年之后,我还经常会在噩梦当中清醒过来。等我来到上海定居之后,我心里就在想,我怎么可以把我眼前看到的这些美好的生物,把它们长期的留在我记忆里,而不是让它们逝去。后来机缘巧合,我接触到了自然笔记这种方式,我就开始用纸和笔去记录他们。随着我去做自然笔记这件事情慢慢的持久,后来我也把它进行了一个推广,把我的理念进行了一个推广。我也带着更多的人去创作自然笔记,我也希望更多的人能够把他们眼前的这些自然记录下来,在亲近和热爱自然的过程当中来共同呵护我们共有的家园,而不是将来我们又都成为异乡人,失去我们的故园。

涟漪效应:两位老师现在也是丁克。丁克是之前结婚前就商量好的吗?还是婚后决定的?您觉得这个决定会让周遭的亲友感到不理解吗?有遇到过这种情况吗?

吕永林:是婚后,对。两个人也确实是天作之合,不像有很多朋友,看到孩子就喜欢的不得了,要亲一亲,抱一抱。我们俩好像没有这样的一个特别的感觉。还有别的方面的一些自己的想法。另外我们的父母,他们也会慢慢的更加理解。我的母亲,因为跟我们交流特别多,比以前更加知道我们想要什么样的人生。

涟漪效应:如果将现在目前的人生划分成几个阶段,你们会怎么划分?每个阶段有什么样的特点?

吕永林:我可能还是童年、少年,现在的中老年,这样去划分。我刚才说到在我们河套平原那里还是蛮幸福的,我一路上也还算比较顺利,我们家里的我的父亲、母亲,我的哥哥姐姐对我也特别好。有一个几乎没受到什么伤害的童年。除了贫穷和苦役一般的劳作。后来慢慢在成长成为中老年人之后,一方面会觉得确实是很多以前单纯的少年或者青年人看不到的东西,看得更清楚,也会感受到有很多比如苦恼或者压迫性的东西。但是另一方面,自己确实也一直在成长。我也比较注重像哲学、精神分析学的一些领域的学习和思考。我觉得成长会让我变得更加的懂得自己,懂得别人,懂得这个世界。我就会觉得我可以把我的童年和少年带着一起走。

芮东莉:我可没那么复杂,我前后只有两个阶段,一个卷的阶段和一个不卷的阶段。我辞职以前都是一个卷的阶段,无论是从读书到工作,都是在这种各样激烈的竞争当中也要熬日子。18 年辞职之后,舍了很多东西,给自己做了很多减法,最简单最质朴地追求自己内心的快乐。你像以前当编辑的时候,要去看很多自己很讨厌的,写的一塌糊涂的那些烂稿子,非常非常的不快乐,觉得浪费我的人生,浪费我的生命。到现在我就想起来,想起的东西肯定是我最开心的东西。

涟漪效应:现在很多生活在大城市的年轻人,都会被快节奏的生活裹挟住,有人会忍不住觉得压力太大,逃离都市生活。你们之前有考虑过离开大城市吗?是什么让你们又留在了上海?

吕永林:确实是少年时代,有很多来自于大城市的,像江南,像上海,像香港那样的一些信息,它会给我们乡村少年有一个莫大的无形的召唤。到那个时候,确实也是我们整个国民都是,对吧。都市中心的文化和观念。要从村里,从农村跑出来,要到城里去,后来才意识到其实是很成问题。时代的观念,它会裹挟很多人。但是城市或者大的都市,它确实有它的好处,我们也不能全然地去否定它。年轻人去繁华之所在,去人多的地方,去特别时尚的地方,我觉得是很自然而然的事情。但在这个过程当中会有一些压迫性的,他自己可能觉得被奴役的对吧,那种异化的东西出来,那时候还要看自己的内心到底要什么。

芮东莉:我纯粹是因为爱情,没办法。毕业的时候,我是多么渴望能去一个小城市生活,因为我读书的时候已经卷得够厉害,我觉得好疲惫,就想工作能轻松一点。如果让我选择去江南的一些很小的城市,应该过得也蛮幸福的。后来我也经常劝他,走吧。但永林下不了决心,因为他在学术方面还是非常有抱负、有想法的,我也是非常能理解他。所以我纯粹是因为爱情留下来。不过现在因为也辞了职,也会用一种新的眼光去看待身边的自然万物,所以其实我觉得留下来也没有什么不好。

有人说上海还有大自然,上海当然有大自然。像我跟永林晚上出去锻炼的时候,经常会仰望星空。永林还有一个句子说“会仰望星星的人,你就会看到候鸟。”的确是这样的。在 10 月初的时候,我们俩一边观星,一边看到大群的候鸟群从上海的天空向南飞,他们就像白色的云雾一样,也像白色的星星一样,一群像南飘,会连续好几天。以我现在的这种很闲适的心态,能够发现一些很美好的东西。所以我觉得留下来如今看起来也是一件很美好的事情。

吕永林:对,不过如今自己特别本心的感觉,其实我们还是想走,但是去哪都是中老年人了,一时半会要找工作什么都挺费劲的。从各个方面来说,是感觉也好像也走不了。还是在留下来前提下,我们去开辟我们自己更乐意的日常的生态。

给大地上的母亲一支笔:

与秀英奶奶的双向改变

涟漪效应:选择留在大城市,秀英奶奶也会过来探望。她第一次来到上海,有不适应的地方吗?

吕永林:确实会常住,最长的时候会住一年多。这个时候其实她是有很多不适应的,人生地不熟的,像一棵树或一株植物,它离开了自己的土地,感觉是很不自在的,空的。而且上海这样的一个都市,生活方式、节奏等等,语言也不通。语言不通,她很难进入这个世界,再繁华,这个世界不属于她,而且我们的世界,她有时候也很难进入。

涟漪效应:母亲总有一种无意识的“看儿女脸色”的状态——她想买什么不会主动要,等儿女开口问才说;生病了就忍着,等儿女发现了才去医院…… 您是在什么时候突然发现母亲开始“看儿女脸色”生活呢?具体体现在哪些细节上?

吕永林:最早的时候应该是在2006 年的时候,我们兄弟姐妹一起给他们买了一个小房子,在临河市巴彦淖尔市,我的父母完全没有自己的收入来源,在收入上完全没有自己的没有保障的时候。说实话,老人年纪又大了,她就无可奈何地会进入这样一个人生的困境。

有一些细节,我觉得她很多时候说话,自己不拿主意,不做主张,语气上、措辞上会含糊。不是像我们要决定什么,我们要做什么会很清晰对吧,很肯定去表达。我母亲这方面很明显,包括现在其实她习惯我还是多多少少能看到,所以有时候我觉得很悲凉,很悲哀。一个老人,她的讲话的方式,最后它形成了一种含糊的,不那么肯定的、不那么清晰的表达方式。作为儿女来说是很难过的一个事情。

涟漪效应:奶奶她在学习到了上网识字这些技能以后,您觉得有什么样的变化吗?

吕永林:她本来就喜欢文化。其实她是被迫辍学的,所以隔了很多年之后,在自己的老年时代,重新识字,非常高兴。上网。这个确实是对于一个农村老人来说,她一开始想不到,这个时候其实她会觉得自己做了一件自己以前没想过要做的事情,一个是做成了自己特别想做但以为不能做的事情,一个是做成了自己没想到要做的事情,所以我觉得是一个老人有了两种自我的突破,我觉得还是挺带劲的。

涟漪效应:芮老师,现在秀英奶奶和您是学徒与师傅的关系吗?这样的改变有没有对您和奶奶的日常相处产生影响?

芮东莉:有的。一开始如果过来跟我们小住,或者我回内蒙,我们俩互相看不惯的时候,习俗不一样,文化背景也不同,你做什么我做什么,看不惯的地方,就悄咪咪不说,忍着。但是这种忍着到最后很有可能就爆发。好在后来我俩变成师徒关系,是亦师亦友的关系,非常平等,看不惯一定要说出来,以一种玩笑的话,能够把这种情绪释放出来。开始很幽默地跟我进行这种互动,把很多以前那种不好的情绪排遣掉了。

涟漪效应:您开始教授奶奶自然笔记,在教学过程中,什么时候让您最有成就感?和聊天的时候相比,你觉得婆婆的文字和图画表现上有什么不一样?

芮东莉:很多人都以为是我在教婆婆什么,其实还真不。比如你说写东西,这真不是我教的。学文字,顶多我们帮她准备上一本字典,她自己把小时候学到的那点拼音基础捡起来,去查字典,学认字。你要说绘画,其实我自己也不会画画,不是科班出身,我没有办法教她,她纯粹是凭着自己的天赋和才华。

每次看到婆婆有新的图画作品诞生的时候,不管是自然笔记、生活笔记、农事笔记,总是眼前一亮。其实我知道,我就是一个引路人,而非真正的教学者。婆婆以前对于她生活当中的一些不愉快的事情,是非常喜欢去讲述,也就是我们说絮叨。无穷无尽,一边流泪一边唠叨,我是特别不爱听,因为我这个人心直口快,不喜欢在那听得十分的压抑。结果婆婆把她的往事用图画和文字创作出了作品,这个时候我就觉得特别的好,特别爱看,因为里面还是有很大不同的,因为毕竟创作出来的这些图书也罢,图画也罢,你会感受到它里面很深的这种艺术的气息在里面。它把生活里面当中的很多内容,进行了一个提炼,你能感受到它沉淀了岁月之后的那种美在里面,所以比较符合我这种可能是知识分子的这种对于文化的、对于美的一种追求和需求。

而且以前婆婆絮叨的时候,我觉得那些人都很讨厌,都是坏人,她不会说好人,只讲坏人,而且坏人就单纯一个坏。我就觉得这些坏人讲起我也是心烦得不行。但是婆婆在写书的时候,我发现她写一个人丰满了。把一个人物的生命的历程,可能有好的一面,复杂的一面,都能够把它体现出来。我就觉得像一个很好的,我从来都没有听说过的一个民间的故事一样,我很爱去听它。

吕永林:其实我们两个更看重的是写作。我母亲自己发生了一个创造性的改变,不再是一个纯粹的回忆和伤痛,讲述会让她陷在里面,而写作让她出来,开阔了,生命打开了。

涟漪效应:在书中,秀英奶奶对家人的描述平实简短,人的一生往往很长,写出来能够一提的事情却短短几页。秀英奶奶在提到四妹妹的时候,写到“那么好的一个人,如今却跟从没来过这个世界一样,再也不被人提起。”我也看到东莉老师提到说,“听婆婆坐在小板凳上絮叨四姨们的命运,我苦恼且厌烦,如今,读着她的文字和图画,我却像上瘾一般,特别想走近那些逝去了的美好生命”,两位老师觉得,为什么记录有着这么大的意义?写作对于秀英奶奶意味着什么?对于你们又意味着什么?

吕永林:我们都是普通人,特别像我母亲这样子,用梵高说是“比卑微更卑微的人”。我觉得对于普通人而言,记录自己的生命过往,包括记录自己生活过的各种各样的时代和世界,这个是特别值得,特别需要。如果普通人经由这样的书写,这样的讲述,他能够把自己的声音用一种别人不可替代的方式,讲述出来,传递给更多的读者,我觉得这个意义可能就更大。刘震云老师在《胡麻的天空》序言里面讲到“由谁代言都不如自己给自己代言。”普通人对于普通人的记录和书写,不仅仅对他们重要,对我们,也对我们国家民众都重要。

芮东莉:我不讲普通人,只讲我婆婆写作。我婆婆写作对于我来说意味着美好的生活的开始。因为她有事情做了,而且是我们共同朝向的一个事业的方向,我们共同去做一件事情。婆婆开始进行创作,我就觉得为我们俩的这种婆媳关系开通了一种非常非常美好的方式。

涟漪效应:刚刚两位老师也说自己是知识分子,在曾经在求学过程中都获得了很高的学历,也通过知识“改变了自己的命运”。去年的诺奖得主安妮·艾尔诺,在她的作品中提到这样的一种现象:通过读书与学历得到“阶级跃升”后,她发现自己与父母的关系变得越来越微妙。她和父母之间变得越来越难以相互理解,但是他们之间的情感羁绊又非常难以割舍。这一现象在我们的社会也不乏涌现,很多从家乡走出来的年轻人,和父母之间的隔阂越来越严重,知识带来的某种“特权”,让沟通变得愈发困难。两位老师在这一点上,做出了与许多年轻人不一样的选择,将自己与秀英奶奶之间关系平衡得很好。两位老师身边的朋友是否会和父母有交流上的困扰?老师们是如何看待这种“知识特权”所带来的的交流隔阂?

吕永林:艾尔诺的这个说法当然是非常有道理。所谓的这种知识上的特权,我是觉得还是在我们特定的这样的一个生活空间当中。如果我举一个例子来说,如果我们生活在像陶渊明底下的桃花源当中,其实是像我母亲这样的单纯善良,甚至是一派天真的人,他们甚至比我们更高明,反而是我们受了很多很多的知识的熏陶,拥有了很多很多的见解。

所以所谓的知识的特权,肯定是在特定的时空语境当中它才有效。在今天当然是我们拥有了比母亲更多的知识,很多的子女比他的父母亲更有知识。他有时候会觉得,父母亲没有见识,不理解我,不懂得我,而且又不长进。其实这里面是会存在一些双方都需要要打开,要成长的地方。比如像我们跟母亲相处,我们会发现确实有很多方面,比如那种民间信仰,甚至包括像我们今天女性主义话题特别热,它会带有一些传统意义上的对女性的偏见,但是我们要理解,要懂得母亲她们这代人,你硬生生把她的这种观念或想法,比如信仰给去除掉,其实是对她们的莫大的伤害,还是要有一个互相的重新发现,重新走进,要互相聆听。不然的话,确实存在知识的特权,但是这个特权又是无效的,甚至是会给对方带来伤害的。要懂得我们的父母,他们到底在他们的生活世界和精神世界当中,最根本的需要,我们才能够去跟他们更好地相处。

芮东莉:这种隔阂肯定是存在的,毕竟婆婆是从那种很封建、比较迷信的社会当中走过来的,我们从小都是被科学知识养大的。在跟婆婆相处的过程当中,这种隔阂也是时时刻刻存在,硬要去改变它,那简直是不可能的。所以我觉得像这种时候就只能是尽可能的把它搁置在一边,尽可能去包容她。你不认同她,但是你也没有必要去跟她一天去计较这个事儿,因为两个人的文化背景是完全不同的。尽可能的,像把这种你没有办法改变的东西,把它先搁置下来,去求同存异。

吕永林:对,如果父母特别强势,又带有偏见,是我们不可接受的。当然,我们要有一个必要的捍卫和维护。

涟漪效应:这本书出版以后,书中提及到的还在世的亲友,有没有阅读过奶奶的作品,他们对自己过往被记录下来是一种什么样的态度?奶奶对于过去的人或者事的描写和评价,会在现实中影响他们的相处吗?

吕永林:有一些亲友是看到了,有一些可能还没有看到。像书里面提到的知青朋友是很早看到的,我们一拿到书,第一批就给她寄过去。

芮东莉:她们友谊真的是特别的深厚。当时王惠玲阿姨她是知青,他们下放到农村去插队,刚好就住在婆婆他们村子里。惠玲阿姨也是特别善良,她跟婆婆特别投缘,所以当时在村子里劳动的时候,她俩经常在一起,我婆婆也教她做针线活,教她缝鞋子,缝袜子,她俩关系就一直好。后来惠玲阿姨回城了之后,还经常给婆婆寄一些好吃的,寄一些鞭炮回来,一直持续了几十年。当惠玲阿姨收到我妈的这一本《世上的果子,世上的人》这本书的时候,就发了一段语音过来,我们听的都特别感动。婆婆以前经常给我说,你看你有那么多自然界的好朋友,我几乎一个朋友都没有。惠玲阿姨跟婆婆重新建起联系之后,她又有了好朋友了,我也特别为她高兴。

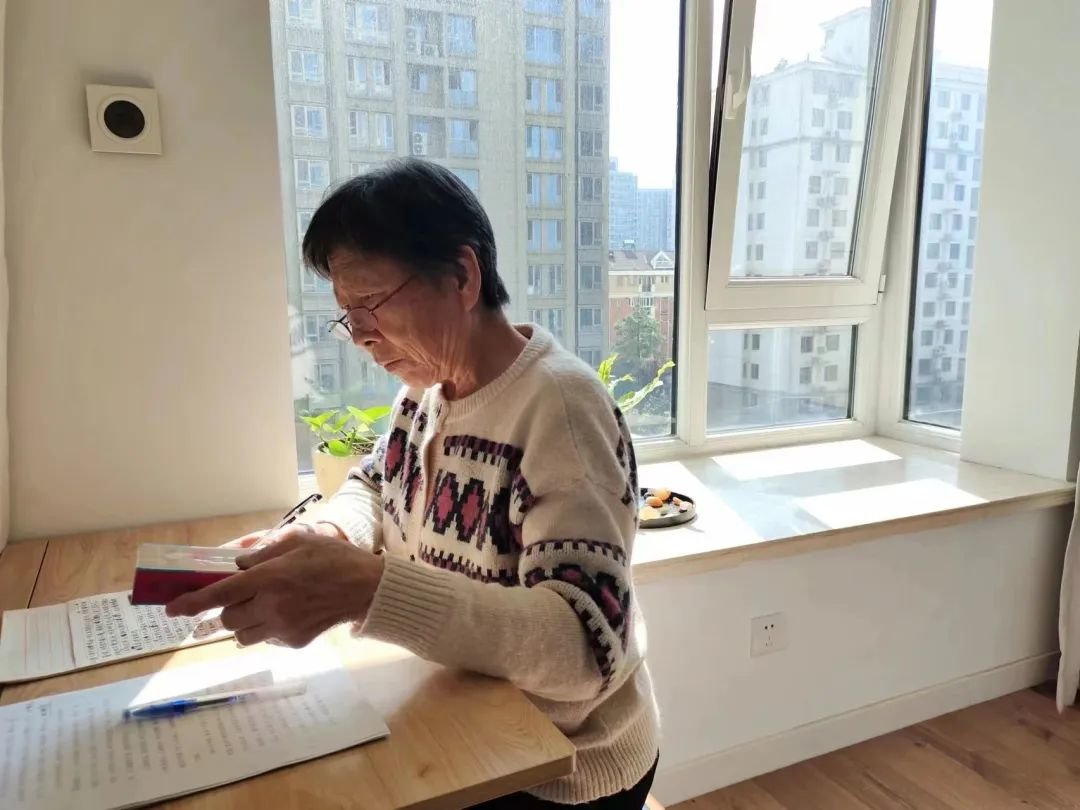

秀英奶奶做的手工

吕永林:二舅看到书以后,他是个特别认真的人,而且特别有才华。当时条件有限,没有考上大学,看了之后,他就会给我妈发很多的消息,去讲我姥爷他们那一代人从山西走西口,包括他们被抓壮丁又逃跑这一些历史当中的线索,作为给我母亲书里面的一些补充,这也是一个很好的反馈。

涟漪效应:吕老师在文中写到“我隐约感到,往后最容易使母亲衰老的不是悲伤,而是孤独。但这孤独不只是一个单身老人的中国式孤独,更是一个离开土地没有退休年金不爱串门没有朋友缺少个人尊严感和身份感的中国女性老农民的孤独,这孤独,其实父亲在世时母亲就有。”这一孤独的描写是写实的,因为在我的祖辈中也有人承受着这样的孤独,却无处排解,很庆幸两位老师能够通过自然笔记为秀英奶奶找到一种排解的方式,你们付出了很多努力,其中也经历了非常多的磨合。两位老师在这个过程中最大的感受是什么?

吕永林:我就觉得我们好像是在跟时间、跟社会在争夺我的母亲。刚才我们说到知识的特权,确实是在我们所生活的世界特定的时空里面,我会看到我母亲她们这代人,中国的老农民,一方面给这个世界做了很多贡献,甚至做出了很多的牺牲。有时候我会觉得他们其实是这个世界的大地,是支撑者。但另一方面,这个世界、社会给他们的那种福利其实很微薄。与此同时,我会看到母亲一方面是经济上和物质上的难以自持或者独立,另一方面是她精神上的或者知识上的荒芜。这个是我有时候会觉得很悲凉的事情。尽管我们以这样的一个特别的方式,以我们自己的这样一个特别的条件,可能会有所改变。但是我也同时看到我母亲她们年龄的那么多的,我们家乡的中国社会当中那么多的老人,还有很多很多的自己的苦恼。

芮东莉:中国这些老年人的孤独怎么去解决,很多人以为比如那首歌唱的“常回家看看”,是不是真的能够缓解老年人的孤独。我觉得也未必。我们觉得如果要帮老年人去摆脱这种心灵的孤独,还是要给她一个精神上的支撑,要跟她有一个精神上的连接,去丰富她的内心世界。

从“创造母亲”到“三人成众”:

相知相融的家庭模式

涟漪效应:这本书除了写到秀英奶奶的一大家人外,也记录了许多村子的其他人。不难看出,个体命运的沉浮,无一例外受到历史浪潮的影响,人民公社化运动、知青上山下乡等事件都有被提及。出版社将这本书称之为“一部平民史”,“一个普通劳动者见证她所归属的群体的集体命运”。老师们是如何看待这种珍贵的“个人史”“平民史”写作的?

吕永林:我记得那个王小妮老师,她在给姜淑梅阿姨写的那本书《乱时候,穷时候》做序,提到像这样的中国老人,他们是生活在中国社会的神经末梢,恰恰是他们这样的,从社会神经末梢来记录,来讲述,来发出自己的声音,这是我们其他的写作者或者书写者无法实现和完成,无法替代的。我觉得也是,我母亲讲述或者记录或者书写也是这样。如果还用刘震云老师的话说,“自己给自己代言比谁给自己代言都好”。普通人必须要自己给自己发声。当然不是普通人自己给自己发声就不需要别人给普通人发声。

涟漪效应: “个人史”式的写作,近几年热门的非虚构作品也有所涉及,例如梁鸿的“梁庄三部曲”、黄灯的《大地上的亲人》。老师们觉得秀英奶奶的写作与这些非虚构作品相比,有哪些异同呢?奶奶作为事件的亲历者,这种由当事人自己来记录,和作家们走访搜集后编撰成文相比,有什么不同?

吕永林:刚才讲到,他们自己给自己发声,给自己代言是不可替代。但当然,他们也因为毕竟不是专业的写作者,他们会有自己的现实的短板,比如语言的问题,比如我们经常会提到的文学化的,表达的技巧的问题,就是最终我们的讲述,我们的写作。它的力量最终是要有形式来带。文字也好,绘画也好,对吧,影像也好,要出来,最终要出来力量感,专业的写作者,他在这方面确实是一个优势。

另外一方面就是,同样的事情,同样的历史的或者生活的事情,不同的视角,不同的观察者、记录者、理解者,确实传递出来的东西是不一样的。我觉得都是双方互相不可替代。如果专业的写作者,他的采访的时间足够,他用的心也足够,当然也会出来特别有力量,特别好的作品。

芮东莉:阎海军写的《崖边报告:乡土中国的裂变记录》,它里面其实讲到很多时代背景是跟婆婆这本书里讲到的是一样的。比如大集体时代,在阎老师那本书,他是知识分子,是一个比较专业的写作者。而且《崖边报告》影响也蛮大的。如果人们只是去看阎老师这本书,你会发现大集体非常的美好,地方不同,而且他们家的背景是村里的干部,他们家的视角是村里的干部视角。像红旗渠这种类似于大规模的工程,只有大集体才干得出来。只有大集体才能把所有的人组织起来,去做一些比较宏大的这种乡村的建设工作。后来改革开放之后,这样的工作是不可能去完成的。这种有利于当地百姓的大事是没有办法完成,是很难完成的。但是你发现去读婆婆的《世上的果子,世上的人》,你会发现大集体它存在的弊病是非常非常多的。虽然这件事最后干成了,但是挖渠的那一批老百姓那是吃了无数的苦,而且并不是自愿去的。你站的视角不同,所以你如果把阎海军那本书和这本书放到一起,可能更能够感受到历史上很多重大事件的丰富性和真实性。

涟漪效应: 其实除了秀英奶奶,还有一位从花甲之年才开始动笔的作者杨本芬奶奶,这几年也陆续完成了几部作品。被誉为“女性三部曲”的《秋园》《浮木》《我本芬芳》,也是由作者的真实遭遇展开,追忆母亲的一生,回溯自己的过往,陈述亲历的婚姻。老师们看过吗?两位觉得是什么促使秀英奶奶这样的女性开始写作,如她这样的女性,写作的力量在哪里?

芮东莉:我觉得可能驱动她们来进行写作的最大的动力还是以前受过的这种苦。像杨本芬老人,她在她的《秋园》的序里面就写,如果我把不把这些苦难的过往写出来,它们就好像从来没有发生过一样,它们就不存在了。她心里就会特别特别的苦闷,她有一种对过往的事情的要讲述,要去把它进行发生的这样的一种欲望在驱动着她。不过也是她对过往的一些故人,对去世的一些亲人,放不下,她始终放不下。对吃了很多很多的苦,她也是一直的记怀在心,对很多坏人,她也是记怀在心,她放不下。她们都是有巨大的心事,满怀的心事在驱动着她们。

就像刘震云老师说心事的洪流汹涌澎湃,向前流淌,你要是不让它流出来,它可能被决堤了,她自己就爆发掉,就崩溃掉了。所以像婆婆,她一开始不是用写作这种方式,用讲述其实是一样的,她就必须要发声,要把它发出来,你不让它发出来,它就崩溃掉了。说到具体来说,杨本芬老人跟婆婆还有所不同。因为杨本芬老人她年轻的时候是一个文学青年,在写作过程当中,她能够获得快感,她在序里面也说写作过程温暖了我心中的长久的悲凉,就是这个过程本身,她就觉得就是一种很快乐的事情。婆婆不是这样的。婆婆跟杨本芬老人最大区别就是她曾经年轻的时候,也不是一个文学青年,从来没有想起过要用认识的不多的几个字去创作作品,从来没想过。而是到了最后,到了现在老年的时候,在我们的鼓励下,才开始由口头讲述到文字下的创作。

吕永林:从写作的自觉性上来说,当然是杨本芬阿姨,她的自觉性更强,而且写作的能力,特别是语言文字的表达能力,当然更强。你像马尔克斯,不就有一本书叫《活着为了讲述》,讲述确实是共同的动力,但是我要说的是,就是她们都有一个不自觉的地方在哪。像杨本芬阿姨,她也会说,她的母亲的生命如果不把它写下来,可能就不会有人记得,就像不存在一样。像我母亲,她也会说像我的四妹妹,果子一样的,掉在泥土里,化掉了就没人再记起。

我觉得霍布斯鲍姆有一句话说的很好,在《非凡的小人物》的自序里面,他讲到普通人不仅仅是要被记录,更重要的是,我们要意识到,普通人是在影响历史,是在创造历史。如果我要给霍布斯鲍姆加一点,普通人在很多时候,用什么样的方式影响或创造历史,是以一种消极的方式。他们如果很绝望,他们的生命很黯淡,你会发现他们的子女,他们身边的人很可能会被这种绝望和黯淡。所以,所以我有个话说,普通人其实是很多很多的人的生命、大地和空气,对吧?是他们的呼吸。如果普通人,他一直是在以一种很消极的方式在影响和创造历史。我们这个世界,我们的未来在哪?这个时候我杨本芬阿姨也好,我母亲也好,她们是不会有自觉性的,其实她们是在以她们的方式创造历史。

涟漪效应:两位老师可不可以给如今倍感生活压力的年轻人提出一些能让自己放松下来的小建议?

吕永林:像庄子说我过往言之,大家过往听之。小建议如果有效,当然还是离不开一个大建议。我先给一个大建议。大建议就是要不断的去追问自己,想尽一切办法去追问自己,我到底想要干什么,想要追求什么,成为什么样。在大建议的前提下,我的小建议是大家多去自然当中去走走,多去亲近自然。而亲近自然的时候,不要心里面装的依然是人,依然是自己,拍点什么立刻去想的是发好友圈。亲近自然的时候,要把别人放下,把人放下,最好把自己也放下。

芮东莉:我的建议是在他的大建议的前提下的小建议,就是做减法。因为我是以个人的一个经历提出这样的建议的。就是你在知道自己最终是想要什么的前提之下,你去把很多不必要的东西,你不要看到人家有你也想要,有你也想要,你要不完的。一味的盲目去追求很多其实对自己最终的目的没有什么意义的东西,你会累死。一定要学会去做减法。比如像我们就减去了很多自认为是对自己的快乐不是很重要的东西,比如我很多物质上的一些追求,我们还成为了丁克,把孩子也减掉了。哈哈,我最后就觉得连工作我也是可以舍弃的,只要我钱够花就行了,我要那么多钱干啥,我又没有后代,对吧。

涟漪效应:谢谢两位嘉宾参与我们录制,也感谢听众朋友们,希望大家都能在忙碌之余,寻觅到一片属于自己的恬淡松弛的旷野。再见。

相关:

穿衣自由,还得看二十年前的《超级女声》天下苦文化裹脚布久矣!前有“波霸奶茶”老板娘因穿衣性感被举报,后有染粉红头发的鸡蛋姬被网暴致死。尽管“穿衣自由”这件事已经不知道被说过多少次了,总有各种伪装理中客的封建余孽来教你做事。不是“穿衣自由..

一亿人在抖音催更碎尸案Sir想做个小统计。大家平时会在哪里看新闻?微博,抖音,朋友圈?还是都有。但你确定自己看的是“新闻”吗?这事是时候有人说了——我们进入了一个无限生产新闻的时代,也进入了一个新闻被杀死的时代。01大家最近..