绝绝子、干饭人、爷青回、 芭比Q、YYDS、破防、拴Q……层出不穷的网络词汇,看上去生动形象,却在某种意义上消解了我们表达的力度。

30年前,窦唯在歌曲《高级动物》中,用最简单的48个词汇的罗列,唱出了最复杂与荒诞的人性——“矛盾 虚伪 贪婪 欺骗 幻想 疑惑 简单 善变 好强 无奈 孤独 脆弱 忍让 气愤 复杂 讨厌……”这些看似普通的词语,通过歌曲的表达,深刻还原了一个真实的世界。

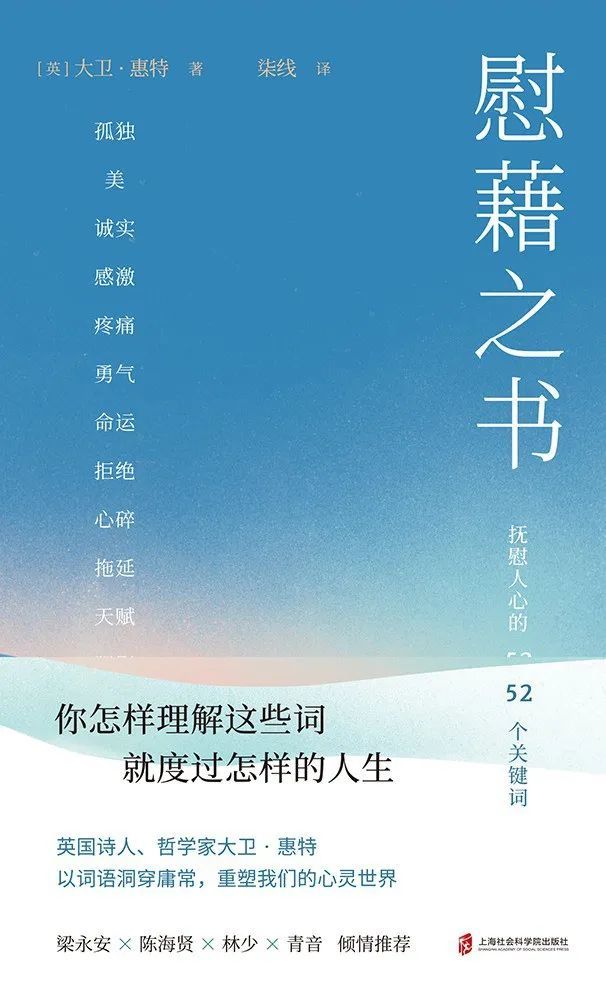

在哲学家大卫·惠特看来,越是普通的词汇,越有着需要我们重新发现的内涵:“我想挽救那些因过度使用而变得过于熟悉的词,提醒人们它们珍贵却被遗忘的真义。”于是在他的新作《慰藉之书》中,大卫· 惠特重新解读52个普通而重要的词汇。下文摘选其中8个关于我们心情的词汇——愤怒、快乐、失望、感激、心碎、渴望、懊悔、害羞——带我们走进这些词汇背后真实的心理状态。

本文经出品方授权推荐。

愤怒

愤怒是在意的最深刻形式。

愤怒是在意的最深刻形式:在意另一个人,在意这个世界,在意自己,在意生活,在意身体,在意家庭以及所有我们的理念,在意那些脆弱、可能受伤害的一切。

除去身体禁锢与暴力反应的外衣,愤怒指向的是纯粹的同情;愤怒内在的活火让我们看清自己的所属——我们希望守护什么,为了哪些事物我们会奋不顾身。

我们通常所称的愤怒其实是我们被随愤怒而来的脆弱压倒,它冲破了意识表层、超过了我们身体的容量和理解的极限。我们名为愤怒者,实际上只是我们难以守护日常生活中我们最关切的事物;我们没有那么大度、慷慨,不愿以天地之大、存在之明而用身体或心灵无助地将自己所爱抱于怀中。

那些通常被我们称为愤怒的事物,是我们内在的无助向外触发的暴力反应,无助则与深深的疼痛和关切相连,只是我们没能找到合理的形式、身份、声音或生活方式来容纳。

我们所谓的愤怒,往往是在拒绝直面生活的恐惧与未知——关于我们对妻子的爱,关于我们对儿子的关切,关于我们对完美的渴求,或者仅仅是单纯地活着,爱身边的人。

愤怒最常浮上表面的时候,是当我们感觉这种无力和脆弱有深切的错。我们会因为愤怒语无伦次,或有口难言。纯粹的愤怒反映了我们卷入这个世界的方式,即我们因为所爱的一切变得脆弱:女儿,房子,家庭,事业,土地或同事。

当我们的意识拒绝承认对外部事物之爱的脆弱性时,愤怒便转化为暴力的言行。当爱缺乏传递、理解,当内心被需要的渴望没有得到外部确认,爱我们的人常常会令我们受伤。如果缺乏媒介来表达这种内心之痛,人们会被爱的脆弱性本身压倒。在无助中,他们将暴力施于他人,而这正是他们无力控制内在的表现。

然而,愤怒这一感受的核心,其实是一种完全投入、活于当下的重要火焰;它是一种可被溯源、被奖赏、被关照的品质。当意识逐渐清明,心灵逐渐慈悲,内在的格局更大更强足以容纳它时,就能找到将这种力量尽情投入世界的入口。

我们表面上所称的愤怒,其实只是内在本质的镜像,我们借此看见自己的内心。

快乐

要感受完全且自由的快乐,意味着变得完全慷慨。

快乐是汇聚之所,具有深刻的意向性与忘我性,是将我们的内在与此前似乎外在的事物交融的身体魔法。现在它不再是两者中的任何一个,而是活生生的前沿,一个我们与世界之间对话的声音:舞蹈、欢笑、深情,皮肤碰触皮肤,在车里歌唱,厨房的音乐,女儿安静而不可替代的在场。世界让人沉醉的纯粹之美,栖居于我们作为自身的部分与他人之间交汇的边缘。

快乐可能源自需要努力完成的艰难之举,也可能源自意料之外、不知缘由的仁慈之举。让我们惊恐的是,快乐也是我们与死亡的关系,是对向死而生的衡量。快乐是一种在我们被需要或请求之前交付自己的行为,是被践行的慷慨。

如果快乐是持久之爱的深层形式,它也是对存在之时间流逝、季节变换的朴素应对。我们所爱的稍纵即逝,应当被视为礼物;那些进入生命而又离去的,再也不会回来:脸庞、声音、记忆、第一个春日的芳香或冬天木头燃烧的火焰,父母临终最后的呼吸,这类事物在爱的存在与盛大离别之间创造出一个罕见的、原始美丽的边界。

要感受完全且自由的快乐,意味着变得完全慷慨。让自己快乐起来,就要穿过恐惧之门,放下焦虑、忧心的自我,充满感恩地面对死亡、消失、放弃。快乐的弱点是它总是即将失去,我们在友谊的笑声中所听到的,会突然让这种脆弱变成力量、安慰和源泉:在鲜活的对话中赢得我们的一席之地,享有在一座山、一片天空或一张可爱的熟悉面孔面前纯粹的特权。我在这里,你也在这里,我们一起构成一个世界。

失望

衡量勇气的标准,就是看我们是否愿意接受失望。

失望是不可避免且必要的;如果处理得当,这种被误解的慈悲会成为人生变革的契机,以及信任与慷慨的地下引擎。努力创造一种没有失望的生活,是在尽力避免脆弱,避免我们所需的充满慈悲的心碎;而正是这种脆弱让我们与生命的对话更真实动人,更像生活。感到失望,让我们重新审视自己与内在的世界,被引领到更广阔的本真现实,而不是投射于外界的虚假自我。

所谓失望,可能是我们获得解放的第一阶段,以便进入下一个更大的生存模式。失望,不仅仅是重新评价现实本身,也包括我们与自身本质的关联,以及在彻底失望之前我们一直误解的事物。失望是我们心碎的第一根源;而心碎是我们在婚姻、工作、友谊乃至人生中以身试险的结果。

衡量勇气的标准,就是看我们是否愿意接受失望,是否愿意直面而不是回避它;就是理解与生命的每一场真实对话,都可能在途中令我们心碎,没有一条真诚的路能让我们免于失望;就是让我们回到现实,最初看起来像是背叛的东西,最终让我们脚踏实地。

失望提出的一大问题是:是让它将我们带回现实,构建更坚实的自我、更清晰的世界,发现于我们而言什么是好的、什么是可能的;还是仅仅把它当作伤口,退缩不前,放弃对世界的参与?

失望是变革之友。对我们准确评估自己及他人的包容提出了更高要求,是对真诚的测试与韧性的催化剂。失望是不断演变的生活前沿与现实之间的初始交汇,我们曾期待某一条特定的路径,结果发现是另外一条,而且常常更困难,令人筋疲力尽;奇妙的是,最终的回报也更丰厚。

感激

最大的感激是对存在的感激。

感激不是当我们收到某物时的被动反应。感激源于关注,觉悟到我们自身与万物的存在。感激不一定是事后展示的某种东西,也可能是深层、先验的关注状态,显示我们懂得并胜任生命的天赋本性。

感激可以这样理解:亿万事物汇聚一处,为了让我们能哪怕再多呼吸一次空气。生命是潜在的馈赠。作为生命的载体,作为人类的一员多么幸运,我们奇迹般地作为存在的一部分,而非空无。虽然会经历暂时性的疼痛或绝望,但我们栖居于活生生的世界,有真实的面孔,真实的声音,有欢笑、蔚蓝晴空、田地的绿意、冷风的清凉,或冬季黄褐色调的风景。

知晓蔚蓝色那不可思议的本质,便会充满感激,而无须说一个感谢的字眼。看见女儿美丽的脸庞,就会满心感激,而无须寻找神向他表示感谢。坐在朋友与陌生人中间,听着众声喧哗,种种奇思妙想;在生活的表面之下,直觉那内在的生活,栖居于多世界而刹那于此世间;作为一个人跻身于芸芸众生之间,不必说只言片语便已在彼此对话。我们对与己共存的一切油然而生一种感激,在同一瞬间,我们既参与也见证了一切。

最大的感激是对存在的感激,通过参与和见证这种全情投入的方式。我们坐在桌边,作为他人世界的一部分,但同时,我们也不自觉且毫不费力地造就了自己的世界。这是非凡的礼赞,是感激的本质——拥有一颗深感荣幸之心。感激发生于我们与他人的存在相遇之时。没有感激之情,可能仅仅意味着我们没有去关注。

心碎

如果心碎不可避免、无处可逃,那么它可能也在召唤我们与之为友,将它看作富有启示的伴侣。

心碎不可避免。当我们在乎某些无法掌控的人和事,对那些终将消失的事物深情难舍,心碎便是自然的结果。即使在最长久的婚姻中,也有许多心碎的时刻,只是每一次他们选择继续在一起。

心碎起于我们被告知要放手却不能的时刻。换言之,它每一天都在,活生生的,被反复放大。心碎无须刻意求之,即使最普通的人也必会经历。在爱的关系中,在贯穿一生的工作中,在学习一门乐器时,在塑造更好更慷慨的自我的努力中,心碎彰显我们的诚挚。心碎是爱与情感美丽无助的一面,与那种精神健将式、能快速而抽象地放下的能力一样,心碎是在乎的精髓与象征。心碎有其占据时间的方式,它以自己的美丽、考验耐心的方式来去。

心碎让我们成熟。但我们使用"心碎"一词,仿佛只有当事情出了问题它才会发生,比如一段不可再得的爱、破碎的梦想、夭折的孩子。我们希望心碎是某种可以躲开和防御的东西,一个可以谨慎留意并绕开的大坑。人们希望找到这样一条可以踏足的路径,在那里,我们能保持习惯的生活方式,避免所有其他人类经历过的失去。但心碎可能是我们生而为人的本质,因为在由此及彼的旅途中,我们会逐渐对沿途的际遇深深在意。

成年后希望避开心碎,这个愿望既美丽又讽刺性地孩子气。事实上,心碎如呼吸般无处可逃、不可避免,是必经之路,在个体面临的每一门严肃功课里都会如约而至。没有心碎带来的真实启示,就没有真正的生活。我们选择的每一条人生之路,都无法逃避"破碎之心"这一想象的"器官"——它盛起、破碎,我们不得不放下。从实际生理来说,每颗心最终真的会破碎,因猝发死亡或因身体其他部分提前停止工作时,心脏便不再能维持稳定的跳动。此外,心脏也会在想象或心理的感觉中破碎。要避开心碎,人几乎无路可循。一桩山盟海誓的婚姻,即使万事顺遂,也总会遭遇心碎的时刻。再成功的婚姻,也会有许多次心碎,二人才能继续相守;为人父母,不管我们对孩子的爱多么真挚,总有些对孩子的期望将破碎;一份认真对待的工作,常常让我们付出所有,即便是最能自我驱动与自我省思的人,倘若足够诚实,终会在存在的层面上感到失望。

意识到心碎无处可逃的本质,我们便可以不再把它看作路的尽头或希望的幻灭,而是紧紧拥抱那些我们渴望或将失去的重要事物。它是隐藏在我们与生命的关系中的DNA,即使它隐而不显,我们感觉不到,它也在塑造生活的外在形态。不论我们体验的伤痛是什么,它都能让我们脚踏实地,用我们所剩的心播下种子,或是感激我们曾经建造的东西--即使是站在它的废墟中。

如果心碎不可避免、无处可逃,那么它可能也在召唤我们与之为友,将它看作富有启示的伴侣;甚至因为它的深刻影响及后见之明,将它视为自身的奖赏。心碎教我们不要寻求另外的路径,因为没有可替代的路。它是我们所爱与曾经爱过的导言,一个无法回避却美丽的问题:某物或某人一直陪伴我们,而我们必须准备好放手,并且为那最后的放下一切做好准备。

渴望

如果没有危险的锋刃,渴望便空无一物,那锋刃在释放我们的同时,也会割伤我们。

渴望是孤独的变形,是一个人不设防的秘密内核收到来自月亮、星辰与夜晚地平线迟来的邀约,是生命与爱的潮流汹涌。渴望是神圣的不满,是难以忍受现在,因而寻找那通往可怖、鼓舞、羞辱与召唤的惊叹与发现的入口。渴望催促我们开始灵魂的朝圣之旅。它从身体的中心延伸而出,像心不在焉的邀请,像扫过的彗星之尾,无休止的疼痛如潮汐拉扯,让我们甘愿放弃按揭的房子、完美的家与积攒的全部家当。

渴望是通过身体的镜头与疼痛被感受到的。它放大并拉近地平线,仿佛地平线既远在一生的旅程之外,又在某个未知的核心深处;仿佛我们回到了美丽熟悉又充满陌生的家。

在对浪漫之爱的渴望与拥有中,我们的身体仿佛被借给了对方,他(她)从遥远的某处接管了我们的感觉——我们认不出自己了。

渴望召请一种美丽而明智的羞辱,要求自我的贬低,奇特的是,要求放弃内在核心的控制,却得到周围暂新的凝视目光。内在原本坚固的身份被刺穿、伤害、侵犯和遗弃,进入未来,仿佛随波逐流:就像摩西躺在他顺水漂流的摇篮里,被尼罗河的芦苇推撞;像一个孩子迷失在恐慌的人流中;像一只被吓住的小动物,被老鹰攫到空中。

渴望有自己的秘密和未来的终点,有其自身从内部呈现的季节性。它在我们身体里发芽,从核心开始成熟;就好像我们被放进内在一个很远的地方。渴望带着它自己的秘密时间回到未知的起源,漠视我们的意志,与此同时,我们被赋予一种亲近的感觉,对爱人,对未来,对转变,对我们自己想要的生活,对环绕我们的美丽的天空和大地。

如果没有危险的锋刃,渴望便空无一物,那锋刃在释放我们的同时,也会割伤我们。它吸引我们,正因为人需要引入某种恰当的危险。本质上,我们来到世间就是以身试险,我们对他人而言是一种邀请——我们注定要为某件对的事、某个对的女人或男人,为儿子或女儿,为对的工作,为一种无畏艰难的天赋,而让自己面对危险。在渴望中我们行动,持续行动,从已知但抽象的别处,走向一个美丽、即将抵达、想要拥有的某人、某处或某物。

懊悔

充分的懊悔是懂得,即使在平凡的人生中,也充满了风险。

懊悔是一个简短、唤起回忆、让人心痛的美丽词语,是献给失去之可能性的挽歌,哪怕只是简短的声明。很罕见,它几乎从不被听到,除了有人坚持说他们从不懊悔,他们勇往直前,无法想象自己的生活除现在之外还有任何其他可能。承认懊悔,是理解我们会犯错,理解世间存在一种超越我们的力量;承认懊悔,不仅意味着对艰难的过去失去掌控,也是对现在失去掌控。然而奇怪的是,承认自己真挚而持久的懊悔,竟是我们当代未说出口的最大罪过之一。

真诚懊悔的稀缺,可能要归因于当代对年轻人视角的强调——年轻人不太可能也没有兴趣进行真实、有益的懊悔,因为体会懊悔的深度,不让懊悔压倒或削弱我们,而是让它引领我们与未来构建更恰当丰盛的关系,是需要经过努力才能获得的成熟。除了像错过某种潮流、伤害他人、拿走不属于自己的东西诸如此类一时的感受,年轻人还没有为那种丰富、持久、汹涌的懊悔做好准备,那懊悔会穿越与鼓舞一个成熟的人生。

事实上,真挚的懊悔可能是一种关注未来的能力,我们错过了一种浪潮,但能感知一股新的浪潮,能让我们虽然忽略了儿子,但与孙辈在一起体验永恒。充分的懊悔是懂得,即使在平凡的人生中,也充满了风险。

充分体会的懊悔,让我们的眼睛专注而警醒,朝向一个比我们的过去更好的未来。

害羞

害羞宣告我们将要穿过那道门及所有艰难,迎向另一个开始。

害羞是存在的走廊,是通向新的更深欲望的必经之路,是走向成熟的第一步,在这出乎意料的人生中。害羞源自那突然的意外与困难的深层,却又构成我们敬畏的基础。

害羞是那巨大的未知突然将被知晓的感觉,而且突然变得极其个人化。它找到我们,似乎我们知道该说什么,将自己置于何处,或在恋爱时该穿什么。

感到害羞是同时看向五个方向:新的生活在我们眼前召唤;撤退的阵势在我们身后排开;替代的可能性是向左或向右逃跑;而在真正困难的窘境里,我们希望自己彻底消失。害羞,是成长之路上第一个必要的交叉路口。

当首次接近那必然的、压倒性的新事物时,害羞是常被低估与忽视的方式。没有害羞,过度自信会妨碍我们产生适度的困惑、窘迫与无助,而伴随它们而来的是启示的先声。没有害羞,我们就不能塑造成熟人格来获得启示。

视觉媒体(尤其是电视)告诉我们害羞是不必要的,因此破坏了我们对什么是真正探索的认识。同样,在社交媒体的虚拟旅行中,我们也很少遇到羞涩的美丽代表。然而,害羞通过弱点告诉我们,我们终于来到了那神秘存在的面前--我们所深深渴望的某物、某地或某人;尽管我们处于身体的深层无助里,还不知道该如何开始对话,拉近距离。

害羞是微妙而脆弱的边界,一边是我们认为可能的事物,一边是我们自认值得的事物。

没有害羞,理解新事物是不可能的。在新生活开始的阶段,完全的自信意味着我们被误导以及被深深地误解了,自以为知道将要发生什么,自己会成为谁。害羞是达至某种特定形式之美的邀约,通向那些既要练习又要培养的品质。害羞是我们的朋友,宣告我们将要穿过那道门及所有艰难,迎向另一个开始。

本文节选自

《慰藉之书》

作者: [英] 大卫·惠特

出版社: 上海社会科学院出版社

出品方:青豆书坊

译者:柒线

出版年: 2022-5

相关:

作家要写好一句话,有多不容易?今天的写作者们,还有人愿意“精雕细琢”去写好一句话吗?在本文作者肖复兴看来,这样的作家已经越来越少了:“如今网络和手机微信短平快的影响,萝卜快了不洗泥……一句话,谁还会那么在意?”然而,只要是有心的..

他扒过火车、当过乞丐,在成为外卖小哥前,没人对他说“谢谢”“您好,您的外卖到了。”“外卖给您放在楼下取餐柜里了,祝您用餐愉快!”相信大家对这几句话都非常熟悉了。不论大雨瓢泼,还是大雪漫天,只要网上下单,半小时左右就会有外卖小哥把热乎乎的餐食送到我们手上。本..