周五好,这里是「星期天文学」。也许有读者还记得这个名字,它初创于2016年,是凤凰网读书最早的文学专栏之一。这几年,我们与网络环境相伴共生,有感于其自由开放,也意识到文字载体的不易,和文学共同体的珍稀。

接下来的日子里,「星期天文学」将以一种“细水长流”的方式,为纯文学爱好者设宴。这里推荐的小说家,年轻而富有才华,是新文学的旗手,他们持续而毫不功利的写作,值得我们多花一点时间,也补缀、延展了我们的时间。

「星期天文学」第8辑,嘉宾是作家孙一圣。在他的首部长篇小说《必见辽阔之地》里,孙一圣虚构了千禧年的小城里发生的一桩罪案,与“我”同班的武松和安娜是罪案的主角。多年后,“我”整理纷杂的记忆,往事与真相一点点浮出水面。

孙一圣,1985年生,山东菏泽曹县人。小说发表于《人民文学》《天南》《青年文学》等杂志。曾获得“2015年紫金·人民文学之星奖”。出版有小说集《夜游神》和《你家有龙多少回》。

《必见辽阔之地》

(选摘)

文 | 孙一圣

武松从大狱里出来头一夜,剖明心迹,直到翌日拂晓,他才疲倦离去。这是我们最后一回相见,一抹晨曦勾出大地的轮廓,武松瘦弱的背影打地平线上慢慢变小,远处铁厂巨大的铁塔还伫立天垂,宛若大地晨勃。事实是,无论我信与不信,这桩蹊跷事事发那晚武松什么都没做,事情出在安娜告发武松的第二天晚上,即是武松遭到逮捕的头一天夜里。

这一夜,是搁在华北平原上的一块无所事事的夜晚,雪没化透,风还在吹,天空清澈得像给人兜底翻过,大月亮吊天上,是他妈抠下来的眼珠子。武松避在灯笼庙有两天,渴了吃口雪,饿了便念经。啥子经?黄鹤亭嘛。武松诵出大半,卡了壳,掏出字条瞧一瞧,还是记不起,便把字条团成一团,想几想,又小心展平,如是反复,终是一口一口吃了掉。武松从头再来,诵至“凭栏莫望长江水,几番王侯空悠悠”肚中绞痛,岔了口,再也记不起后面的文字。愈是发急,愈是忘净,武松瑟瑟蹲着,愈想愈恼,把此归到安娜头上。武松一不做二不休,当即出门,月亮的光落进庙院,照得到的是白,照不到的是污,庙院因此像个抛却荒野的马的颅骨。武松一脚跨出门来,庙口是双扇木门,庙内是宝相庄严,这入口才狰狞可怖,门边照例是哼哈二将,两尊门神眼珠子一瞪,一个张口,一个闭嘴。无论进门出门,开门即吵架。乡野村妇一样掰扯不开。“你看我做什么?”“你不看我怎么知道我看你。”“我明天就走。”“得了吧,你天天这么说。”“我去喝酒。”“我去打牌。”“你走不走,你不走我走。”“我不走你也甭想走。”“哼。”“哈。”

将近夜半,阒无一人,武松来到安娜楼下,徘徊一阵,小城蒙上一层青光。武松爬上树梢,枝杈做跳板,攀上三楼,真高你可真高,悄悄别开窗户,安娜的卧室进了他的身,蹑手蹑脚走至床侧,安娜正睡得恬静、安详。武松掀开被褥,无甚动静,再掀一层,安娜摇曳的身姿乍现,仿似要腾空而起。

安娜正睡着,被一阵骚动惊醒。这时是敲打玻璃的声音,安娜四处察看,是风在晃动窗户。敲打声再次响起来,窗户在求饶,求安娜放它进来,风跑哪儿去了。寒冷的北风从下午就开始刮起,刮个不停,到现在都半夜了还在刮,丝毫没有停歇的意思。风又从哪儿来,你想过没有。大风不是从外头,刮到窗户外面这里,晃动窗户,到窗玻璃上停止的,恰恰相反,风是从窗户里面起始的,从窗玻璃上像是长头发疯长,长出长长的风,一直伸进屋里来,拔头发一样拽得窗户疼痛、颤抖不止。安娜尚没来得及怕,以为是风儿摇动树影,揉揉眼睛,树杈子好端端静着,诧异地呆了一会儿,周身被冻得酸冷,听到窸窸窣窣的响动,一团琥珀色的人影攀上来,这才辨出是人的德行。瞧见武松,安娜悚然一惊,待要喊时,喉咙却嘶嘶冒气,没个声子,拼命向外挣,挣不脱,只能粗粗蠢蠢地喘气。一股股寒气冷扎扎袭来,安娜这才恍然,衣裳早给剥净了,脑壳子胀呀。

武松剥净安娜的衣裳,雪白的身子,打开在全世界面前,可全世界都不是它的对手。这裸的身仿佛泼出的很大一罐牛奶,在床窝里抖搂,翻翻滚滚的,衣裳啊,被子啊,褥子啊,浸也浸不透,裹也裹不住。到这儿,我想说说武松曾见过的一匹小公马,这匹小公马倏忽蹿到跟前,刨出两根锁骨,一耸一耸地喘息,好容易爬上高耸的山峰,山巅直颤,再落下去,如坠云间,小马一路坦荡,深到腹地有一目泉眼,存一汪月光,荡一叶扁舟,落一片白雪,温润有亮,小马低头饮水,再向前推到腹下,分作两股,犹疑再三,小马歇在当中间好一派辽阔之地,一小阜高而有崖,是平为冈,发密密匝匝一丛晨露蔓草,寂静无上。马儿不惊不惧,给钟声吓着,嘶鸣一声,仓皇逃了。武松瞧得痴了,一气不吭。钟声铛铛铛把武松敲回来,时辰正好,但见武松攀上安娜的身,掀开上衣,露出肚腹,从腰间摸出一把明晃晃的刀,抡出一个圆,一刀劈了月亮做两瓣,一半掉进水里头,另一半吊在后半夜里,这个晃荡了好半宿的月亮牙子呀,你要不信,去河里头瞧个究竟撒。安娜曾多次回忆,始终搞不清武松事先把刀藏在何处。就着月光,安娜瞧见武松左腹的刀疤,闪闪发亮,安娜分明瞧见武松从这刀疤里抽出的这把刀,像是从肚里抽出一根亚当的肋骨那样,轻而易举。武松倭下身来,像一件洗得发白的牛仔裤褪至安娜的腿间,遂念:我们在天上的父啊愿你的名为圣愿你的国降临愿你的旨意行在地上如行在天上我们日用之饮食今日赐给我们感谢你借着你的爱子耶稣的宝血遮盖并洗净我们所犯的罪啊哈利路亚不叫我们遇见救我们脱离凶恶因为荣耀权柄国度全是你的直到永远祷告奉耶稣之名阿门。而后,按刀去割安娜。武松这把历经战火与西瓜的刀子,一刀一刀地割下一绺安娜浓密的阴毛,许是刀口不利,许是方法欠妥,老是割不断,武松想到小时候,喃喃自语:“小时候我没见过马,老想要一匹,四个蹄子一翻跑天涯。没得马,老唱这么一歌——马儿跑,铃儿摇,别把大道走尽头。马儿跑,铃儿响,我想看你看不够。马儿呀,快些跑,天高路远哪里去。马儿呀,慢些走,我想追你追不回。麦浪层层翻滚,拎把镰刀下身;撂倒一捆麦子,留下一只马蹄。我要从早割到黑啊,割出万马奔不息。一匹马儿跑一颗子弹,砰砰砰击中的我,应声倒地的我呀,等待星星坠落地,等待群马过了身。夜晚盖不住大地,月亮牙子挂了天,人们看是看不见。天地不仁没处跑,砍头只当风吹帽。”刀口犹如吝啬的狗嘴一小口一小口地啃下安娜一撮阴毛,这撮毛发一落手,蜿蜿蜒蜒,闪着幽光,缓缓地顺畅地滑动。武松笨拙地割草时,安娜的身体高潮般颤抖,周身旋起无数细小的颗颗粒粒的快感,喉管断断续续发出一串令人心荡神怡的痛苦的低吟。事一终了,武松跳窗而逃。

武松一路跑一路怕,月光被街旁左一棵右一棵的老槐蓬住了,一条条虬枝峥嵘,余下的月光稀稀拉拉地照到硬实发白的街道。一路照来的月光东黑一块西黑一朵的像条断腿的老狗,一瘸一拐地向前奔去。武松出了城,过了河,到一地阔达,平原草树尽没眼底,茫茫然四顾,寥廓清野起了梦,雾汽蒙盖大地。

武松说,他之被放,全赖医生给安娜做了检测,安娜仍是处女。以前是,现今也是,说不定将来还是。不论临死,还是逃亡,武松终究忘不记安娜光光的身体,安娜那遭到剃度的、受到惊吓的私处,像个剥光的禁欲多年的寡妇埋在角落里瑟瑟发抖。

言及武松释放当晚,打开家门,把嘎嘎大雪留在外头,走了进去。当夜,万籁俱寂,武松进屋头一眼看到马文曜躺在床上,肿胀的脑袋做着梦。问及邻居,他们拒不开门,武松再三追问,他们支吾一阵,才道真情。武松只觉寒气直逼后背,掉身便走。刚出胡同口,他战栗不已,坐在石马上笑将起来,笑得眼泪长流。游目四瞩,灯火煜煜,小城统被大雪洗劫一空。武松周身血液沸腾,折回了家,马文曜依是做着梦。武松洗净脸,喝下半杯水,吃掉残羹冷饭,提刀便走。他要杀了那一窝贼人。然而他要杀谁?举目四望,他竟找不到一个敌人,还未动手,他已先自败了。武松一步不停,眼睛充血,手里的刀子,寒光闪闪,好似死神步步紧逼。一路走来,转进停刀口,脚下一停,武松沉默片刻,转脚回到玉龙桥上,把刀丢进河里,玉龙河为寒光一剖,断成两截。武松则浑身湿透。待一切沉静,夜气迷蒙,武松站一会子,跺一跺脚,双手抄进袖筒,往李富强家走去,刚到他家门口,转身望望世界,这个白茫茫的世界美得好像一只不会化的冰淇淋。

武松改脚便往老桩家去了。

及至武松释放第二天,上学比谁都早。他坐回李富强的座位,没人与他说话,更没人挨近他。他周遭全是空位。与之相反,安娜那儿照是空位,被同学们紧紧围困。武松上了一天课,上午一晌,下午又是一晌,早晨则是一顶死人的帽子。窗外风声呜咽,武松盯着课桌左上方的一块刻字,好似掉了翅膀的蝴蝶一般丑陋,扭动。他伏在桌子上几乎睡着了。晚饭过后,武松低垂了头,好似把脑袋别在腰际,走过校园,同学们纷纷给他让出一条人缝,甚至连墙壁也怕得退出一丈。整个校园鸦雀无声。武松来到学校后头的白桦林,寒风凛冽。夜色四合,月儿挂梢头,他没感到冷,薄雪闪着星光。白桦树身上千只眼睛盯着他,他也一只又一只地去盯。有时他看看时间,又兜兜转转。石人、石马的脑袋被人敲掉了,翻倒在地,无语望苍天;石狮、石象、石牛和硕大的佛头,安稳地待着;它们耐心地等待,他也耐心地等着,等来一把要人命的刀子。据说凶手不是一人,是所有人,按传言,从学校或其他地方出发,一路到白桦林,连排站的,全是凶手。数学老师说,这是个无穷数列,第一个凶手把刀子递给第二个凶手,第二个凶手把刀子递给第三个凶手……第N-1个凶手把刀子递给第N个凶手……最后一个凶手接刀杀人,武松一命归阴。武松眼望着那些石像仿佛要奔跑,他的脑袋垂下来,身子硬僵僵的像石头。

这起“2·01”血案,市局刑警队动用警力上百,耗费半年,地毯式排查,毫无线索。时日稍长,卷宗束之高阁,为小城一大悬案。武松的尸体也作为证物寄存殡仪馆冷冻室,无人问津。九年以后,我早大学毕业,也工作、结婚。这一年接连三天发生两桩怪事,说来,两个搁一块儿才叫怪,因为一个凸一个凹:

头一桩,是马文曜征得刑警队同意,把武松的尸体领回,当晚偷偷土葬;

第二桩,本地有个男子夜半刨坟开棺,割去一具死尸的头颅。

第二桩为人发觉报警,把人押到局子,投进号子前他低着头,翕动了嘴唇,只看自个赤的一只脚。警察问:“鞋子哪儿去了?”他困惑起来,脸扭向一边,喃喃说:“那晚下了雨,割了好多下也不行,换个姿势才好些,我该换把斧头的,跑得又急,走丢了一只(鞋)都不知道。”警察又问:“为什么做这事?”他望他一眼说:“你死过吗?”他脸面萎悴,摇摇荡荡好似一株芦苇,轻轻说:“这么些年,他总跟我,吃饭跟着,拉屎跟着,睡着也跟着,就他妈不跟我说话,只跟着,我早杀了他,他却还没死透我只是割了他的喉咙我没杀死他我就是要杀死他我就是要割断他的头可是我怎么都割不断我就割啊割啊割啊割割啊割啊割啊割啊割的怎么也割不断他却还没死透,死亡在他这儿只是个小池塘,才淹到他脖子那儿。”

这是两桩毫无相干的事,倘若这俩尿一壶,我便讲给你如下故事:

警察听了那番话悚然一惊,上报市局,经了审讯,他便是杀死武松的凶手。他把武松的头颅割下,抛给一辆西瓜车。货车途经此地,载有密密麻麻滚圆的西瓜堆积若山,仿佛装满夏天的秘密,同武松的头颅,开往哪里都有可能。这头颅就此消失,再也没见。那一晚,武松才咕咚一声真就死去,像没入水下的一块石头。

凶手咧,名叫王建国。我不知道王建国是谁,为此,我专程去学校查找花名册,发现我们班有两个王建国,这名字太普通,我从无记得这两个王建国是哪两个,好像他们不曾存在。谨慎起见,我又挨个查了当年学校所有班级的花名册,有十三个王建国。我不知道是哪个王建国杀了武松,更记不得,记不得王建国的脸,连王建国这个名字都毫无印象,好像全世界的王建国无一不是凶手。我很想去监狱看一下凶手王建国,却又一再推诿,直到他被枪决,连查阅资料都不曾去。我怕见他,不见他我也知道他是王建国,我们每个人也是王建国。王建国这么多,我不想知道是哪一个;就像人有这么多,我哪一个也不想是。

马文曜给武松归葬,除却入土为安,还信奉另一则迷信:有多少身体生根发芽,便有多少头颅破土而出。如今,武松失了头颅,无论今生或来世,再也活不转了。马文曜为保武松金身,摘个葫芦,去庙里开了光,插上武松尸身,权作头颅,捡个黄道吉日,重新下葬。

以上五百字真假若何,很快便有结局。除了十三个王建国,使我确凿无疑的是——我只听到武松似若念经:“原谅我吧原谅我吧原谅我吧……”

可我想念的只有安娜。啊哈,安娜,这个该死的婊子,是我的淫荡,是我的恶毒,是我恶的源头,是我失去王位的王国,这该死的婊子。

我从此再没见安娜,据传她转学市里去了菏泽一中,继续上学;又传言她父母把她送去纽约(NewYork)或尼斯(Nice),她的名字远比她更能适应国外,人却终日郁郁寡欢,再无音信。安娜为什么要诬陷武松?这事我听到诸多传闻,也琢磨了一辈子——她爱武松,却羞于出口,在我们这个屁大的小城——爱比失贞更令人羞耻。

“不,”我说,“我不原谅。”

我从不怀念武松,他不是我朋友。在所有同学中我是最笨的,没有朋友,没有敌人,什么也没有,连只鹅也没有。我不会游泳,这只没有的鹅最喜欢漂在河里或者池塘里,鹅掌很浅地吃水,脑袋深深埋进水里,水在它四周波涛起伏。我喜欢赤了脚跑,除非要坐车。有一回我挤上一辆人多如蚁的公交车,一堆男女在说话,从外头看车子像只说腹语的鹦鹉。每回到站自有人上下,人们更挤了。有个男人说着说着突然大叫,女人咯咯笑起来:“你叫得像是有人踩到了你的尾巴。”这只鹅就是我的尾巴,老跟在我后头,追我,咬我。“滚开!滚开!”我吼它。它更凶狠地嘎嘎大叫,一旦靠近我,它伸长了脖子在我胸口和大腿上摩挲。它追我过夏天,我追它到冬天,此时,天上正值下弦月,我很烦恼,我对一切夜晚发笑,它嘎嘎大叫。直到我穿了一双双星牌球鞋,跑得飞快,这只鹅就再也不见了。我不知道这只鹅是不是死了,我再也没想起过鹅。后来有一天,洁白的球鞋脏得不成样子,我就穿了拖鞋拎起球鞋去水池。很遗憾,把鞋泡进水里很久,我才发现一支鹅毛死死粘在鞋底,弄也弄不下来。后来整个曹县城深陷一场白茫茫的雪里,我开始学会堆雪人,并且找来一只红萝卜插到它的脸上,当作这只雪人的鼻子。随着天气越来越暖和,每逢上学我便看到雪人变小一点,慢慢一点雪人的样子也没有了,待到最后一捧雪化掉,我再也找不见它了,那只红萝卜也好像化掉不见了,来年落一场最大的嘎嘎大雪也没用。

我更想念那辆701公交车。我坐它不下百回,每回坐在临窗的位置,都要看一遍窗外的风景,每回都能过一遍房屋、电线杆还有人,并一再想见。我只愿这辆公交车每天都能按时出发、结束,风雨无阻,从无越轨。我想我是个安于现状的人,无有意外。车里总会有坐个把怪人,令人起疑。他不是一个人。他们是两个人,坐在我后头,年纪与我一般大。他们一个叫阿猫,一个叫阿狗。我厌恶这种人,但我更难过,于是我提前下了车。

我下车既不因为厌恶,也不因为难过,而是,我再不想坐这趟车了。今天太阳高照,下车走出三步停了住,我以为是游戏币,近看是一枚壹圆硬币,弃在路边,闪烁浑浊的光,像刚下的一泡精液。武松曾告给我他的爱情,那时我没懂,现在也不会懂,将来也不准备懂,武松与我讲:

“那天我在701公交车里遇到一个姑娘,她就坐在我对面。姑娘长得也许不那么漂亮也不那么好看。但我没法把视线从她身上挪开。看她一眼我就知道我爱上了她。这便是一见钟情吧。可这爱多么无力。我看到她就那么坐在我对面,不说话,也不看我。姑娘的坐姿、呼吸和不说话都不甚得体,我甚至有些厌恶。这些都挡不住我爱她。她坐在公交车的座椅上,大腿夹着,由膝盖开始,小腿歪歪斜斜地岔开,像是坐在马桶上,我甚至听到了屎尿落水的声响。再这么看下去,我看到她裤子上破了洞,那洞还越来越大。甚至大过姑娘的身体,也将大过公交车了。待她看我的时候我知道我爱上了她,我也尽情去看她,我更知道她也爱上了我。然后我们开始相爱了。但是,我们却无动于衷,仿佛从不相识。”

后记(节选)

虚构的曹县,真实的自己

作为一个写作者,经常会遇到两个问题,第一个是:“你为什么会写作?”第二个问题是:“你为什么能够坚持写作这么久?”我想每个作家都有被问过这样的问题。作家们的回答可能也五花八门。对于第一个问题,我的回答每次都不一样,因为我也不清楚。至于第二个问题,我想我的答案就只有一个。这个问题和答案或许跟我上学的经历有着某种相似性。

我上学的经历是我实不愿提及的一段往事。因为我复读了四次,高考了五次。末了,还没有第一次高考的分数多,不得不走了一个师范专科院校,去了化学专业的工业分析与检验,简称分检专业。我毕业以后说出去,别人以为我学的是物流行业分拣工作的对口专业。

高一的时候,我们学校有个复读了七年的人,对我们而言,他就是一个传说,从来无缘得见。等我一年一年开始复读的时候,我从来没有想到,有一天我也会成为他,变作一个不停复读的人,没有尽头,像一个不断死去的人。

对于高考,我知不道其他省份真实境况到底如何。在山东,高考确实是要难考一些。因此催生了两项产业。

第一项便是复读,也是很多学习很好和学习不好的学生常见的选择。然而,基本上最多也就是复读两年或者三年。不过,于我来说,这么多年的复读,虽然学习没有多大长进,但也学会了一套欺骗自己的诀窍,否则很难坚持下去。每次复读,我都告诉我复读班的同学们我是第一次复读。虽然老师知晓我的底细,同学们却没有一个知道。

第二项便是高考移民。爸爸一开始对我寄予厚望,及至后来,他也灰心丧气。为了最后最后一搏,他也想要捞偏门——花钱到外省,办一套户口和学籍,也让我做一回高考移民,这样起码我能考取一个本科走了。爸爸给我找的是陕西省一个偏远小县的高中。我记得为了办户口,我按照爸爸吩咐,专门跑去那个泥泞的县城照相,去办身份证。幸亏,临到高考功亏一篑,没能成功外地高考。

就像有人问我关于写作一样,后来,也有很多人问我,这么多年不停地高考,你是怎么坚持下来的?

其实,你要上过这么多的高三,也没什么稀奇。看着是不可思议的事情,与其说是一种坚持,不如说是习惯。要不是因为我后来看起来年龄很大了,装年轻再也装不下去,我想我还会一直复读下去的。跟我对为什么能够坚持写作的回答差不多,不过是一种生活。当时,我甚至以为我一辈子要活在学校里了。现在想想,那样的生活,也还真不错。

在我第三次复读的时候,我碰到了一个很不一样的朋友。他走路外八字,那架势跟别人很不一样,不像要跟人打架,像是要去赤手打死一只虎。因此,我总叫他“武松”。

本来复读班的同学就很难建立友谊,不但因为时间短,也因为每个复读的同学头顶一座山,无不比应届班更努力学习,没人有闲情逸致。

武松原本坐在我的前面,后来他赶走了我的第一个同桌,坐在我的边上。我们因为同桌成了朋友以后,发现他之所以想坐这里,不过因为这个位置更近后门,方便逃课。

此前,无论应届还是复读,我都是班上最努力且从不逃课的老实学生,只是从来学习不好,回回倒数十名以内,也是班里最不起眼的学生。能让人记住的只有我的名字,孙一圣。他们总是奇怪我的名字,却遗忘了我。不知为何,我与武松做了同桌以后,他很喜欢与我一块儿玩。他常常怂恿我逃课,一开始我并不敢去。后来,慢慢也跟着他逃课去游戏厅或者台球厅了。甚至,还与他一起学起了打群架。打架的时候武松也总把我放在最后一个,打架前跟我说:“甭管我们,要是势头不对你转掉头就跑,越快越好。”没过多久,我也成了一个既坏且差的学生了。

也就这一年,我经常跟着他出没于曹县城内的大街小巷。这时候,虽然网吧时兴多年,我们几乎不去。只去其他地方,游戏厅的老虎机是我们的最爱,虽然老虎机我们只输不赢。只听说有人中过大奖,游戏币哗啦啦吐不完,但是我们从来没有中奖。我们也都知道老板每天晚上都在老虎机的背面调机器,让我们不断地输。但是,我们乐此不疲。实在没地可去了,我们就坐在马路牙子,无所事事。

今年我回家的时候,特地去学校附近走了一遭,发现这家名叫“供销社”的游戏厅早已消失不见,我甚至连游戏厅的确切位置也摸不准了。

虽然,在小说里,我写死了武松,但是现实生活里,武松活得很好。并且,我很后悔,在这部小说里杀死了武松。于是,为了弥补我的过错,在我的另一部小说《夜游神》里,我再次起死回生了武松。我想,将来武松还会在我的其他小说里穿插。但是,我没有能力在这部小说里复活武松,只能一次又一次在“他”死前加以利用。

本来武松有十来个要好的同学,他是这个小团体的头领。他们不像我以为的那么保守,他们在学习上有好有坏,性别上也有男有女,原本都是应届班的同学,一同来到了复读班。他们统统以武松为中心,紧紧团结在一起,也因为武松的关系,他们很快便接纳了我。

有一次,我跟着他们聚餐喝酒。武松偶然知道我与一个女生住得很近,顺嘴就说,以后晚自习结束,让我送她,因为一个女生在晚上还是需要注意安全的。本来我就喜欢这个女生,于是,我便堂而皇之地假借武松的名义,每日送她回家了。送她回家的路上,我们几乎不说话,只是静静地走着,到了她家楼下,她说:“我走了。”我说:“好。”每晚都是,从未变更。有时上课或自习无聊,我会写字条传给她借她的MP3听歌,她便拿一个小布包包,仔细包好,传过来。因为她是好学生(她当年的高考分数是六百多分,只是没有考取理想的院校才选择复读),坐在教室很靠前的位置,所以每次我们的字条和MP3都会像穿越了漫长的西伯利亚一样在整个教室来来回回。

我只一个晚上没有送她,那天,因为什么喝酒我已忘了。只记得是我们所有伙伴难得的聚会,喝酒庆祝。当晚我也喝了不少酒,都喝吐了。喝完酒,我们继续回去上晚自习。晚自习中途,同桌先回去睡了。其他喝了酒的同学也是。我一个人趴在桌子上装睡。没多久,我收到她的字条,她说,因为我喝了酒,叫我早点回去,今晚不必送她了。我也着实硬撑不住,便只好提前回去了。

高考过后,我们再也不曾见过了。

这一本小说,就是以这一年的复读生活作为蓝本,写作的小说。我也把这张她劝我早回的字条原封未动地誊给了这部小说,也是把这段生活里我从未开口的爱情一字不留地交给了这部小说。

这张字条,我保存至今,夹在了一本书里。随着我的书越买越多,大概有五千本了吧,我再也找不到我夹在哪本书里了。我希望我永远找不到它。

这部小说的全部内容都是以曹县为背景创作的,然而,这部小说的核心犯罪案件,不是发生在我生活的曹县和我的高中曹县一中,而是发生于一八三三年,是远在法国的一个真实案例。我是从一本名叫《错案》的书中看到的,这是一本法律书,一个律师记录了这件冤假错案,书中内容讲的是各类冤假错案的形成过程。看过这个案件两年以后,我也只是凭借印象对这个故事重新演绎,挪进了曹县境内。

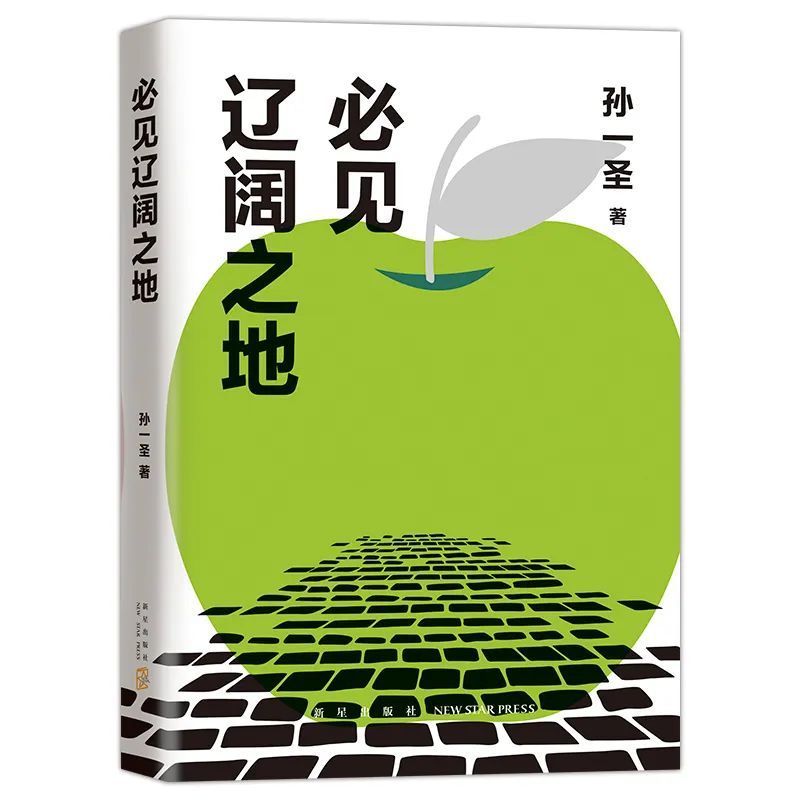

本期推荐书目

《必见辽阔之地》

作者:孙一圣

出版社:新星出版社

出品方:新经典文化

出版年:2022-6

相关:

梁思成与林徽因:他们在深山里,找寻遥远的盛唐梁思成和林徽因,他们是民国学人中的神仙眷侣,也是著名的建筑学家。他们为保护中国古建筑的而奔走的故事,对很多人而言,也是耳熟能详。梁、林二人何以投身中国古建筑的研究?这一切的开端,竟与一本“天书”重现..

张怡微《四合如意》:描摹社交媒体一代的世情书《四合如意》书封。最近,作家张怡微短篇小说集《四合如意》由人民文学出版社出版,本书是作者继2017年长篇小说《细民盛宴》与2020年短篇小说集《家族试验》之后由人文社推出的第三部作品,内容和焦点也从“家族试..