6月24日,美国的最高法院推翻了“罗伊诉韦德案”。1973年,关于此案的重要裁决,标志着堕胎在美国的合法化。

此次推翻该案,意味着美国取消了原本宪法所赋予女性的堕胎权。这是美国在女性堕胎问题上,近50年来,最大的一场“反转”。同时,这场反转也在挑战着我们今天对女性“生殖自主权”的认知。

由此,关于禁止/支持堕胎的种种讨论,再次进入了公众的视野。

下文中,我们对罗翔的《法治的细节》、波伏瓦的《第二性》等书进行了摘编整理。希望能以不同作者们的所述所写,加深我们对“罗伊诉韦德案”、对女性堕胎历史的了解,并试图讨论这些问题:

为什么会有“禁止堕胎”和“堕胎自由”两种观点的争议?

在法律层面上如何理解堕胎?

为什么波伏瓦认为完全禁止堕胎的做法是注定失败的?

禁止堕胎对女性而言意味着什么?

一、禁止堕胎和堕胎自由,谁对谁错?

据统计,世界上有9% 的人口居住在禁止堕胎的国家里,堕胎被界定为是一种犯罪的或违法的行为,即严格禁止堕胎。这是属于第一种类型。

大约有19% 的人口居住在只有挽救母亲生命的情况下,才允许堕胎的国家,这是属于第二种类型。

大部分亚洲穆斯林国家、将近2/3的拉丁美洲国家、大部分非洲国家,以及欧洲的五个国家都属于上述两种类型。

第三种类型的政策或法规,是将堕胎的条件进一步放宽。大约有10%的人口所居住的国家,将堕胎的条件扩大到包括孕妇健康受到威胁,已知胎儿有异常以及因乱伦或遭到强奸造成的怀孕。比如在泰国,只有怀孕危及孕妇生命,以及因被强奸而造成怀孕时,才可以堕胎。即使是感染上艾滋病病毒的孕妇也不许堕胎,这样在泰国就生下了一批先天就带有艾滋病病毒的新生儿。

还有24% 的人口生活在只要能提出“合适”的条件就可以堕胎的国家,比如收入低、住房困难、未婚先孕、孩子年龄间隔太小等都可以成为堕胎的理由。

另有38% 的人口是居住在根据夫妻双方共同要求,有的仅根据孕妇的意见就可以自由堕胎的国家。这是属于第四种类型。

禁止堕胎和堕胎自由是两种完全对立的堕胎观,他们争论的主要的问题是应该怎样定义人?胎儿是不是一个人?胎儿是否具有人的权利?是否具有生存权?胎儿是否具有道德地位?

支持堕胎自由的人认为,堕胎只不过是一种普通的手术而已,是否堕胎应由孕妇决定,最多再跟医生商量一下就行了,完全是一种私人行为。有人说:“一个胎儿,即使已发育成熟,在许多相关方面不比一只普通的成熟的哺乳动物更具有人性。”

他们觉得人们需要认识到基因人性及真正人性的差别,一个胎儿不能拥有生存的道德权利。在胎儿与母亲当中,惟有母亲值得考虑,孕妇在任何时候都拥有决定堕胎的权利,因此堕胎并不是一个道德问题。在堕胎中胎儿的死亡,就犹如人割除发炎的阑尾,不能称之为对胎儿的伤害。

而支持禁止堕胎的人认为,根据自然法则一个拥有人类遗传密码的生物就是人;卵子在受精那一刻起就拥有了发育成一个完整人的全套遗传密码,并决定了它的特征和携带有人类智慧的可能性。这样,胎儿就应该被视为是人类的生物学组成部分,具有人性所有的自然属性,而人性也只有通过我们的机体才能得以生存,也就是说,人性与人生是不可分割的。

简言之,你是人类父母所孕育的,你就是一个人。因此,每一个未出生的胎儿必须被视为是一个完全的人类,拥有人的一切权利;胎儿与已出生的人一样具有同等的道德地位,堕胎在道德上就类似于谋杀;支持禁止堕胎的人声称他们并没有故意去贬低孕妇对自己身体的权利,而是强调胎儿的安全的生存权要比母亲的自主权大。在西方人眼里,相信只有上帝才能主宰生命,任何人无权夺走他人生命,而堕胎正是剥夺了胎儿无辜的生命。

实际上,这两种观点应该看成是比较极端的。

在第一种观点中,把胎儿排斥在人类之外是危险的,因为它有可能导致杀婴。如果认为早期胎儿和晚期胎儿在道德上没有差异,那么出生前一天的胎儿和出生后一天的婴儿是不是也可以这么认为呢?如果是,那么据此杀死早期婴儿就犹如堕胎一样,并不构成杀婴罪。其次,还可以促进胎儿的组织和器官买卖。

而第二种观点,把胎儿的生存权看成是绝对的,这是忽视了社会经济条件和人际间关系的重要性,这样就导致了他们无法解决在这样条件下母子关系的妥协。比如在贫穷的国家或家庭中,已出生的人口的生活都已十分困难,妇女在无意怀孕之后,堕胎的选择可能对母亲的生存更加有利。

——摘编自《生物伦理学十五讲》(高崇明,张爱琴 / 北京大学出版社 / 2004-06)

二、什么是“罗伊诉韦德案”?

2020年有部电影《从不,很少,有时,总是》(Never Rarely Sometimes Always),讲述的是美国宾夕法尼亚州的一个偏僻小镇上,一名少女发现自己意外怀孕,由于该地区对堕胎的严格限制,她只能在表姐的陪伴下前往纽约做手术的经历。

影片上映的前一年,美国俄亥俄州、佐治亚州等地区通过俗称“心跳法案”的《人类生命保护法》(HumanLife Protection Act),只要胎儿有心音,堕胎即违法。除了危及母体生命安全外的状况均不能堕胎,无论当事人是否成年,是否遭到性侵,进行堕胎手术的医生都属于一级重罪(将面临10年以上,最高99年徒刑)。“心跳法案”通过后,许多人权组织提出法律诉讼,试图阻止法案的执行。之后阿拉巴马州、密西西比州等联邦地区法院宣布“心跳法案”违宪,但反堕胎人士仍在继续上诉,并希望“心跳法案”会让最高法院推翻罗伊诉韦德案(Roe v. Wade)。

这里提到的罗伊诉韦德案,就是1973年在美国关于妇女堕胎权的一起标志性案件。在此之前,美国大部分州对于堕胎是严格限制的,只有在女方被强暴、乱伦,或者怀孕危及母体安全等少数情况下,堕胎才是合法的,否则堕胎者及实施堕胎的医生都构成犯罪。但罗伊诉韦德案件的判决极大地割裂了美国社会。

这期案件的主人公之一化名罗伊。1969年,罗伊第三次怀孕,她想把孩子打掉。但是罗伊当时居住在得克萨斯州,该州法律认为堕胎是犯罪,除非怀孕会危及母体安全。罗伊找到两名律师,他们认为得州的法律违宪,遂向法院起诉代表得州的当地司法长官亨利·韦德。这个案件最终打到了美国联邦最高法院。

美国联邦最高法院的九名大法官最终以7:2的票数裁决罗伊胜诉,认为得州的限制堕胎法案违反了宪法第十四条的正当程序条款。法院认为正当程序条款赋予公民隐私权,怀孕妇女拥有选择是否堕胎的权利是隐私权的体现。但法院依然采取利益平衡的策略,并未主张堕胎的完全放任主义,试图在女性的生育选择权、女性的健康权、胎儿的生命权等诸多利益中寻找平衡。

得克萨斯州当然要为自己的法律提出抗辩,它反驳道:禁止堕胎是完全正当的,因为生命从受孕时开始,为了保护生命,在怀孕的任何阶段都应该禁止堕胎。但最高法院并不认同,认为受精卵并不属于宪法意义上的人,因此也就不享受宪法上有关人的诸种权利。法院无奈地指出胎儿何时成为人无论在医学、哲学和神学上都无一致的意见,所以应该搁置这个问题。最后法院将怀孕区分为早、中、晚三个阶段,在孕早期的三个月,政府不得对堕胎进行任何干涉,堕胎是妇女可以完全自由选择的;在孕中期的三个月,政府可以以保障母亲的健康为由实施一定的限制,如果终止妊娠可能危及母亲健康,那么堕胎就不能被允许;在孕晚期的三个月,堕胎则被完全禁止,唯一的例外是为了保护母体的健康和生命。

显然,在孕早期主要考虑的是女性的生育选择权;在孕中期,则要考虑母体的健康权,对堕胎进行限制是从家长主义的角度来保护妇女;而在孕晚期,胎儿的生命权则优先于女性的生育选择权,当然如果胎儿的生命和母体的生命发生冲突,当然优先保障母体的健康与生命。

罗伊判决的争议很大,无论在法律界还是民间都有许多的反对声音。每年在做出判决纪念日都会有大量的反对堕胎者在美国最高法院游行。2013年游行队伍一度高达65万多人。

值得注意的是,罗伊判决的主人公罗伊1995年最后也加入反对者的行列,她非常后悔自己当初启动了这个诉讼。直到2017年去世,她都一直都在积极推动撤销罗伊判决的诉讼中。罗伊后来在美国国会的听证会上说,她对自己导致了堕胎权这个从虚无中产生的权利后悔莫及,她从未想到有人会利用堕胎来作为生育控制的手段,也从未想到过有人会在结婚之后又无经济缺乏的状况居然还会选择堕胎。

罗伊案后来有一个小小的修正,就是1992年的“计划生育联盟”控告凯西案(Planned Parenthood v.Casey),该案的被告凯西试图挑战宾夕法尼亚州生育控制法的规定,该法规定妇女堕胎需要有24小时冷静的等待期,医生要详细告知堕胎的风险。同时堕胎还要告知配偶,如果是未成年人还必须经过家长的同意。凯西认为这个法律违反宪法,美国最高法院最终选择了这个案件对罗伊案进行修正。法院最后依然坚持了罗伊判决的思想,但是将罗伊案的三阶段划分标准替换为胎儿的存活性标准(Viability of the fetus)。

法院认为,随着科学技术的发展,23—24周的胎儿就有存活的希望,这与罗伊案当时的医学认为28周才可能存活已经有很大的不同。因此,对于有存活希望的胎儿,除非继续怀孕会导致母体生命和健康遭受危险,那么堕胎就是被禁止的。

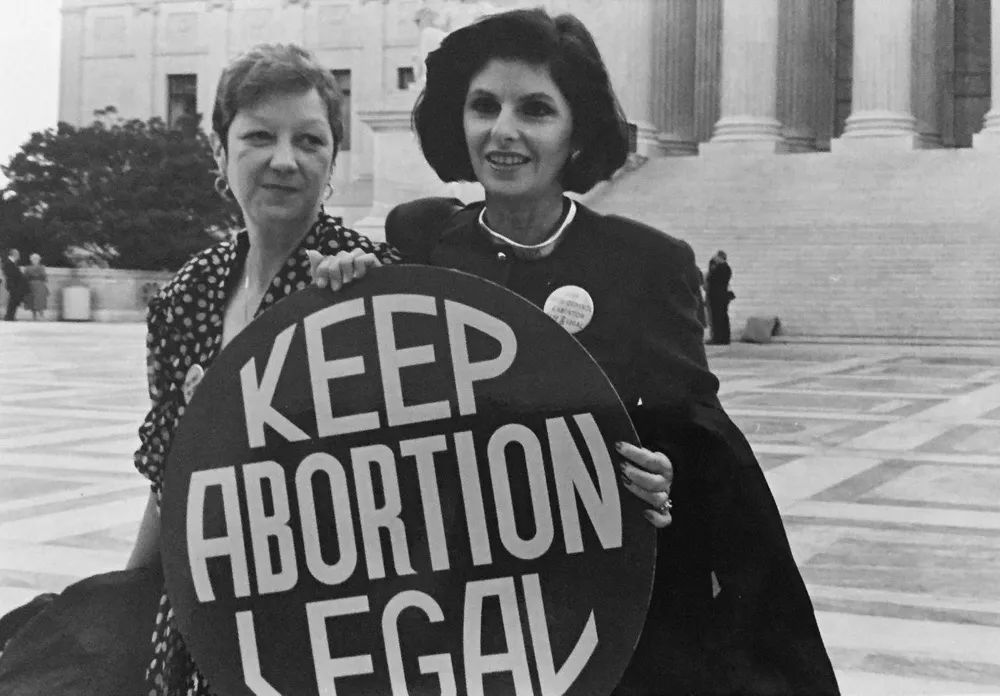

1973年1月,美国最高法院宣判罗伊诉韦德案

法院试图区分堕胎的合理限制与不合理限制的界限,认为对没有存活希望的胎儿进行堕胎的限制不合理,但如果胎儿有存活的希望,那么堕胎就应当被限制。

这个判决更深刻地反映出美国社会对于堕胎的割裂,因为最高法院法官在投票时,仅超一票胜出,勉强通过了这个判决。上述关于美国判例的介绍并非简单的他史,任何国家面对问题都是相似的,可供选择的方案也都大同小异。

那么,法律对于堕胎是否应当有所限制呢?是否应该严格禁止堕胎的广告?医疗机构对于堕胎者是否应该详细告知堕胎的风险?这些都是需要慎重思考的问题。法律永远是一种平衡的艺术,需要综合考虑诸多存在冲突的利益。但无论如何,如果法律对于堕胎没有任何的限制,人们也就不可能对生命有起码的尊重。而离开了对生命的尊重,一切道德秩序都将崩溃。

——摘编自 罗翔《法治的细节》(云南人民出版社 / 果麦文化 / 2021-11)

三、为什么制止堕胎的做法是彻底失败的?

一个作家描写产妇的欢乐和痛苦,这是完美的;当他谈论堕胎,人们就会指责他沉溺于污秽,从卑劣的角度去描绘人类。

然而,在法国,每年堕胎都和分娩一样多。这是一个分布如此广泛的现象,必须把它看做女性处境通常会带来的危险之一。

法律坚持把堕胎看做犯罪,造成这种精细的手术只得秘密进行。

那些“私下替人堕胎的收生婆”缺乏能力,她们做手术的条件简陋,产生大量事故,有时要死人。

反对合法堕胎所提出的实际理由,没有任何分量;至于道德理由,只限于天主教的古老论据:胎儿有灵魂,未经过洗礼便消灭它,是朝它关上天堂的大门。值得注意的是,教会允许有机会可杀戮成年人:在战争中,或者是判处死刑;然而它却为胎儿保留不可妥协的所谓人道主义。

合法堕胎的赞成者和反对者都同意的一点是,制止堕胎的做法是彻底失败的。

在法国,一九三三年左右,每年有五十万例堕胎;一九三八年,数目达到一百万例。一九四一年,估计在八十万例至一百万例之间。最后这一数目似乎最接近真相。在一九四八年三月《战斗报》发表的一篇文章中,医生德普拉写道:

堕胎已进入风俗……制止堕胎实际上已经失败……一九四三年,在塞纳河地区,1 300次调查带来750次指控,其中有360个女人被捕,513个被判一年不到至五年以上徒刑,这比起该省推测的15000例堕胎,数目还是少的。在法国本土,估计有10000次起诉。

他还说:

将堕胎说成犯罪,与我们虚伪的社会所接受的避孕政策一样,为社会各阶级所熟悉。三分之二堕胎的女人是已婚女人……人们可以近似地认为,在法国,生育与堕胎一样多。

由于手术往往是在灾难性的条件下进行的,许多堕胎手术以女人的死亡告终。

每星期有两个做堕胎手术的女人的尸体运到巴黎法医学院,许多女人由于堕胎落下病根。

有时人们说,堕胎是“阶级罪”,这大致是真实的。

避孕措施在法国资产阶级中更为广泛传播;盥洗间的存在,使采用避孕措施比在缺乏自来水的工人和农民家里更为容易;资产阶级少女比其他少女更谨慎;在资产阶级家庭中,孩子是不那么沉重的负担,而贫穷、住房拥挤、女人需要离家工作,是堕胎最常见的原因。

在一九四五年十月《现代》杂志发表的一份材料中,热纳薇艾芙·萨罗夫人以“公共大厅”为题描绘了一个医院大厅,她曾经在那里待过,里面有许多病人刚刚刮过子宫:

十八个人中有十五个流产过,有一半以上是人工流产。九号是一个市场搬运工的妻子;她结过两次婚,生过十个孩子,只有三个活下来,她有过七次流产,其中五次是人工的;她乐意用“金属杆”,她得意地描述一番,而且也吃药片,一一把药名说给她的同伴们听。

十六号只有十六岁,已婚,有过几次艳遇,由于流产,忍受着输卵管炎的痛苦。七号三十五岁,解释说:

我结婚已经有二十年;我根本不爱他,二十年来我洁身自好。仅仅三个月前我有了一个情人。只有一次,在旅馆房间里。我怀孕了……于是必须做掉,是不是?我做掉了。谁也不知道,无论我的丈夫还是……他。眼下,结束了,我再也不会重新来一次。太痛苦了……我不是说刮宫……不是,不是,这是另一回事,这是……要知道,这是自尊心。

十四号在五年中有过五个孩子,四十岁,像个老妇人。在所有人身上,有一种绝望的隐忍表情,她们悲哀地说:“女人生来就是受苦。”

很少有比孤苦、身无分文的少女更令人可怜的处境了;她为了抹去周围人不能原谅的“错误”而被迫“犯罪”,这是每年在法国约三十万女雇员、女秘书、女大学生、女工、农妇身上所发生的事;未婚怀孕仍然是非常可怕的污点,以致很多女人宁愿自杀或者杀婴,而不愿做未婚母亲,就是说,任何一种刑罚都不能阻止她们“打掉孩子”。

——摘编自 [法] 西蒙娜·德·波伏瓦 《第二性》/ 郑克鲁 / 上海译文出版社 / 2014-1

四、“堕胎师”的故事:禁止堕胎对女性而言意味着什么?

在确立了堕胎自由的罗伊诉韦德案已经过去半个世纪之久的今天,人们或许已失去了对堕胎非法化时代的想象。但是,如果不了解那个时代,就不会真正理解反对者们的担忧和恐惧。

美国历史学者瑞科雅·索琳歌尔曾撰书一册,展现堕胎非法化时代里堕胎女性的或让人欣慰或令人扼腕的遭遇。不过她的视线并非对准那些陷入堕胎焦虑的女性,而是另辟蹊径,转向一个“隐蔽的角落”,用藏在这个角落里的非法从业者的故事去展现那些堕胎者的处境。这个非法的特殊职业就是——堕胎师。

在极为普遍、常见的堕胎师那里,可以探查到非常多样的、被主流社会所压抑的、来自女性内心深处的欲求。这些欲求或许卑微,或许不堪,但是却异常真实,不容忽视。

书中这位堕胎师出生于一八九五年,于一九六九年去世,一生刚好跨越从堕胎非法化到合法化的这个历史阶段,其间经历两次世界大战和经济大萧条等对胎儿持不同态度的重要历史时期;同时,堕胎师本身也是一位女性,一位曾经堕过胎的母亲。

堕胎师名叫露丝。按书中描述,她本是个其貌不扬、该和她的姊妹们一样在小地方打发一生的西部拓荒者的女儿,但她却凭借其超凡的天赋和勇于开拓的精神,赢得了精彩而传奇的一生。

她的传奇首先在于她手术无数却鲜有失手。这在抗生素尚未出现的时代几乎是一件难以想象的事情,因为那时就连医院的医生也拿术后败血症没有办法,露丝却凭其高超的技巧做到在一九一八年到一九六八年经手的近四万例手术中几乎没有失败的案例。这为她赢得顾客信赖的同时也为她带来了巨额财富。

她时常夜夜笙歌,在位于大城市的豪宅中款待名流贵胄官方政要。正是这种过人天赋与长袖善舞,让从事非法营生的她区别于那些被讥为“暗廊屠夫”的形象猥琐的同行,早早地在市中心拥有了整整一层楼的营业场地。

按照她的要求,那里配备了与医院同步的卫生设施和比医院更有品位、更讲究的家具和更贴心的服务。凭借良好的口碑和无限的客源,露丝过上了豪奢精致风光无两的生活。

但她并没因此而改变自己的豪侠本性。

她会无偿为那些无力支付手术费的穷人做手术,哪怕对方是倒在墙洞下无人敢帮忙的妓女,她也会即刻前去施以援手。

用她的话说就是,“不用哭穷的妇女应当去资助那些哭穷的妇女”。正是这样的仗义与同情心,令她成为一个具有人格魅力的、受人尊重的明星人物。

也许正是因为名声在外,当她执业多年的城市突然有一天发起对堕胎师的抓捕行动时,她不幸成为那个用以吸引舆论关注的焦点人物。这也是她被称为“传奇”的另一个原因:她成为当地历史上第一位被正式抓捕的堕胎师,并在七十四岁那年,还作为俄勒冈州最老的被判刑的妇女住进了监狱。

在露丝的故事里,我们首先可以看到的是,堕胎完全是一种无法用禁令去消除的需求。

比如家庭为了控制生育,女性试图掌控生育节奏或者某些“不名誉”事件里的当事人想要避人耳目,等等,都会产生对堕胎的需求。

在政府用法律堵住了职业医生这条通道之后,人们便会去往在民间长期存在的堕胎师那里做手术。

当然,还会有许多女性以自行堕胎的方式来终止让她们棘手的妊娠。书中记载,在美国堕胎非法化的年代里,每年堕胎数目大约为一百万宗,而其中仅有一万例是按照法律所规定的“基于医学或治疗原因”而受到法律豁免才得以在医院进行的。这就带来了一个极为可怕的后果,那就是大量女性的死亡。

据官方统计,仅一九三〇年就有近两千七百名美国女性因非法堕胎而死亡。到一九六五年,因生育而死亡的女性中,仍有17%是非法堕胎所致。而这笔账,按照索琳歌尔的看法,不应该算在堕胎师的头上,而应该算在堕胎禁令上。

因为堕胎需求是无法遏制的,而禁令的存在又导致堕胎师们难以配备齐全的防止感染的医疗设施,加上抗生素尚未诞生,这就不可避免地会带来致人死亡的后果(事实上,在医院里施术也存在很大风险)。

用作者更为直白的话来说就是,正是堕胎禁令导致了如此多的女性的死亡。

露丝的故事也告诉了世人,当禁令与现实需求严重背离的时候,现实中便会自生一套逻辑让违禁之事照常进行。

比如堕胎师在堕胎非法化时代之所以大量存在,一方面是因为很多人都认为堕胎有其存在的必要性和合理性,警察于是长期奉行不出事就不抓捕的原则,睁一只眼闭一只眼,就连宗教人士也对此保持着适度的沉默;另一方面则是非法职业会催生利益空间,警方可以从堕胎师那里收受好处,包括基于保护行业利益而推动禁止令的医生群体中,也有一些人通过转介需要堕胎的人到堕胎师那里获取好处。

正是因为有诸多现实的因素存在,只要堕胎师、警察、医生以及官方之间达成一种利益平衡,堕胎就可以顶着“非法”的名义继续存在。

——摘编自 《读书》月刊2021年08期(马姝:《露丝故事的启示》)

配图 | 电影 《从不,很少, 有时,总是》 《四月三周两天》

相关:

人类摇篮中的化石可能比以前认为的要早100多万年访问:阿里云“无影云电脑” 支持企业快速实现居家办公 几十年来,科学家们一直在研究这些早期人类祖先和他们失散多年的亲属的化石。现在,由普渡大学地质学家开..

终结3连败!中国女排3-0轻取波兰中国女排比赛精彩镜头。图片来源:@中国女排遭遇三连败后,中国女排终于在世界联赛找回了胜利的感觉。北京时间6月30日晚,中国女排迎来第三阶段比赛的第二场比赛,轻松地以3-0击败波兰女排。此前,中国女排在第二..