不久前,新周刊九行“旅行家”栏目采访了旅行作家尼佬,和他聊了聊大流行时期的旅行(点击左边超链即可重温)。

那时,尼佬刚走完一趟滇藏小环线,话题就围绕着这趟旅行自然展开,结果采访主题在聊天中不断延展,原计划一个多小时的采访,进行到了两个半小时。

尼佬非常健谈,不仅谈到了自己的旅行经历,还聊到了阅读,聊到了写作,当然也聊到了他对旅行文学的看法。在路上的时候,尼佬多用Kindle或手机阅读App读书。他最近在微博上说,今年春天已经在手机阅读App上读了七本书,相当于把年费赚回来了。

但他其实更愿意读纸质书,会去实体书店消费,对商场里的网红书店不反感,因为“人们还能以书为背景来自拍,我感谢他们,虽然他们不买书,但他们拍照这件事还维持了‘书店’这个过时玩意儿的勉强存在”。

不能出境的这段时间里,或许我们也可以像尼佬一样,用读书来对抗失去旅行的日子。

✎采访 | 许桥

✎编辑 | 萧奉

Q:新周刊·硬核读书会

A:尼佬

Q:你在旅行中喜欢读什么书?

A:我比较喜欢读历史类的书。其实我觉得喜欢旅行的人,应该都是喜欢历史的人。西方第一本历史著作就是希罗多德的《历史》,从某种程度来说,这本书很像旅行文学。

希罗多德出生在小亚细亚,他去过很多地方,比如埃及、西西里,还有希腊的所有城市。最后,他将这么多年在旅行中的见闻写了下来,成就了一个关于他眼中的世界的故事。这是一段历史的开端,同时也是非常优秀的旅行文学。

《历史》

[古希腊] 希罗多德 著,徐松岩 译

上海人民出版社,2018-4

Q:去某个地方旅行,你会专门找一些关于当地的书来看吗?

A:会,但总体来讲,我看得比较多的还是经典的历史书,然后也看一些关于当地的旅行文学。比如说,现在我去黑山或者去塞尔维亚,我可能就会去找西方人写的东欧游记来看。

偶尔也看一些科学类的书,还有文学艺术类的,比如小说。去年有一件很好笑的事情,我带了一个团去云南雨崩爬神湖,那里海拔很高。我当时从客栈里带了一本书上路,就是那本很红的《在雪山和雪山之间》,是一个在白马雪山生活的姑娘写的,说的是她在雪山、森林中生活的故事。

然后我就在路上读完了这本书,结果团友们吐槽说,带他们徒步还能轻松读完一本书,这是对他们最大的羞辱。

《在雪山和雪山之间》

乔阳 著

北京联合出版公司,2020-7

Q:最近一年的旅行变得很不自由,但其实在人类历史上,旅行的自由度是不是在下降?保罗·索鲁在《美国深南之旅》提到,现代人的旅行其实很不自由,比如跨越过境需要护照、签证,登机前被当作嫌疑犯一样检查,入关时还会被盘问。而在“9·11”以前,很多限制都是没有的。所以他很为年轻人可惜,他觉得现在的年轻人不知道以前的旅行是什么样的,以为这些不方便都是理所应当的。

A:我觉得任何人都千万不要倚老卖老,保罗·索鲁就有这个问题。不只是保罗,我们每个人都有一种美化过往、美化历史的倾向,常常认为以前多么浪漫、多么美。但实际上,以前的旅行也很不自由,首先,跋山涉水遇险的可能性就很大;其次,被抢劫、被伤害的可能性也比现代旅行更大。

举一个例子,前天我看到一本书,讲4世纪的一位希腊学者,他研究埃及的一种象形文字该如何破解。他将这种文字当成一个完全古老且失传的东西,但实际上,在埃及南边的阿斯旺地带,同一时期还有人在使用这种文字。

现代人认为,从雅典到开罗,坐飞机两个小时就到了,可是对1600年前的雅典人来说,开罗是一生都走不到的地方。那位希腊学者根本没有想到,在地球的另一端,还有人正在使用他认为已经失传的文字。

所以说,你大惑不解的事情,可能根本不是你想象中的这么回事。

《美国深南之旅》

[美] 保罗·索鲁 著,郑扬眉 译

人民文学出版社,2018-5

保罗美化了过往的一些经验,其实我们也是这样的。现在,我们经常说黎巴嫩又发生爆炸事件了,叙利亚也在经历爆炸袭击,想去的地方要趁早去呀。但是,需要早到什么时候?早到1940年代,一般人能来中国旅行吗?早到1941年,你能到波兰旅行吗?早到1960年,你能到塔什干或者哈萨克斯坦的村庄旅行吗?显然不能,当时那里还属于苏联。

所以我完全不同意保罗的看法。但是,现代旅行的速度确实非常快,相比从前那种长久的旅行体验,少了很多韵味,这一点是很可惜的。在这一点上,我同意保罗所说的。

只是我并不认为古代的旅行是自由的。保罗认为现在出入境很烦,但若在以前,如果你不是贵族,不是资本家,就拿不到介绍信之类的东西,出境基本上是不可能的。所以,那个时代的旅行其实是万分困难的。

《老巴塔哥尼亚快车》

[美]保罗·索鲁 著, 陈朵思 / 胡洲贤 译

人民文学出版社,2019-8

Q:其实当年保罗来中国旅行,也是走绿色通道过来的。

A:是的,他可太厉害了,看他的《在中国大地上》,跟多少名流有交往,我们这些普通人不可能做到。比如说我到哈萨克斯坦,哈萨克斯坦最有名的作家会接待我吗?不会啊,我没有渠道嘛。但保罗有,所以他是一个很精英主义的说法。

我看过很多西方人的作品都是这样。比如埃德加·斯诺,当年他在越南、云南和缅甸进行了一次长途旅行,他当时也是拿了介绍信到云南和缅甸后,当地的头人(旧时称某些少数民族首领为“头人”)才会接待他,这难道比现在拿一个VISA就可以到处旅游更容易吗?没有。现在旅行已经从一个精英的行为,变成了一个大众的行为。

知识分子在哪个时代都是少数的,思考的人也永远是很少数的,不要因为现在人人都可以旅游,就认为现在的旅游不行,这何苦呢?

很多人旅游就是为了休息。很多欧洲人到了8月份,直接去海边躺着什么也不干。这样有错吗?没有错。所以说,你不用去管别人,去走你想走的路线就可以了。我理解保罗,但我不认同他所说的“以前的旅行更好”这个观点。

《马帮旅行》

[美] 埃德加·斯诺 著,李希文等 译

云南人民出版社,2019-3

Q:罗新老师在一个播客节目里提过,旅行不应该是太“容易”的,必须要吃苦,必须有付出,你觉得呢?

A:我同意他的话,但这并不是说为了吃苦去旅行,而是说,想要获得一些真正的理解,一些比较深重的精神收获,免不了会吃些苦头。

你如果不跳出自己的舒适区,就永远没有办法获得一些比较尖锐的认识。要获得一些深层次的回应,就会遇到一些尖锐的东西,比如尖锐的人际关系、尖锐的对话,这也是一种苦头。游客化的对话,比如“我好喜欢李小龙”“很喜欢山口百惠”,意义不是很大。

如果你完全不想吃苦头,也没有关系,不过这不是旅行,是旅游和度假。

旅行和旅游,有很多区别。/Markos Mant/unsplash

Q:保罗是站在欧美人的角度讲这个话,因为美国的公路网络、航空网络很发达,所以旅行很方便,但是从“9·11”开始,旅行环境出现变化,安检加强,他确实感觉到了一些不方便。

A:他就是既得利益者嘛。因为现代旅行的开始,就是欧洲人、英国人去意大利游学,后来变成美国人去欧洲游学。在20世纪后,变成了美国人和欧洲人穿越亚欧大陆,这就是很有名的“大旅行”。

他们从伊斯坦布尔开始,到德黑兰,再到阿富汗,然后经过印度到东南亚。“Lonely Planet”的创始人当年就是走这条路线,最后从新加坡又到了澳大利亚,然后创立了“Lonely Planet”。

但是,他们没有告诉你的是,在德黑兰要拿到阿富汗的签证是万分困难的。所以保罗有美化过往的倾向,人都会有这种倾向,我也有,这个没办法。

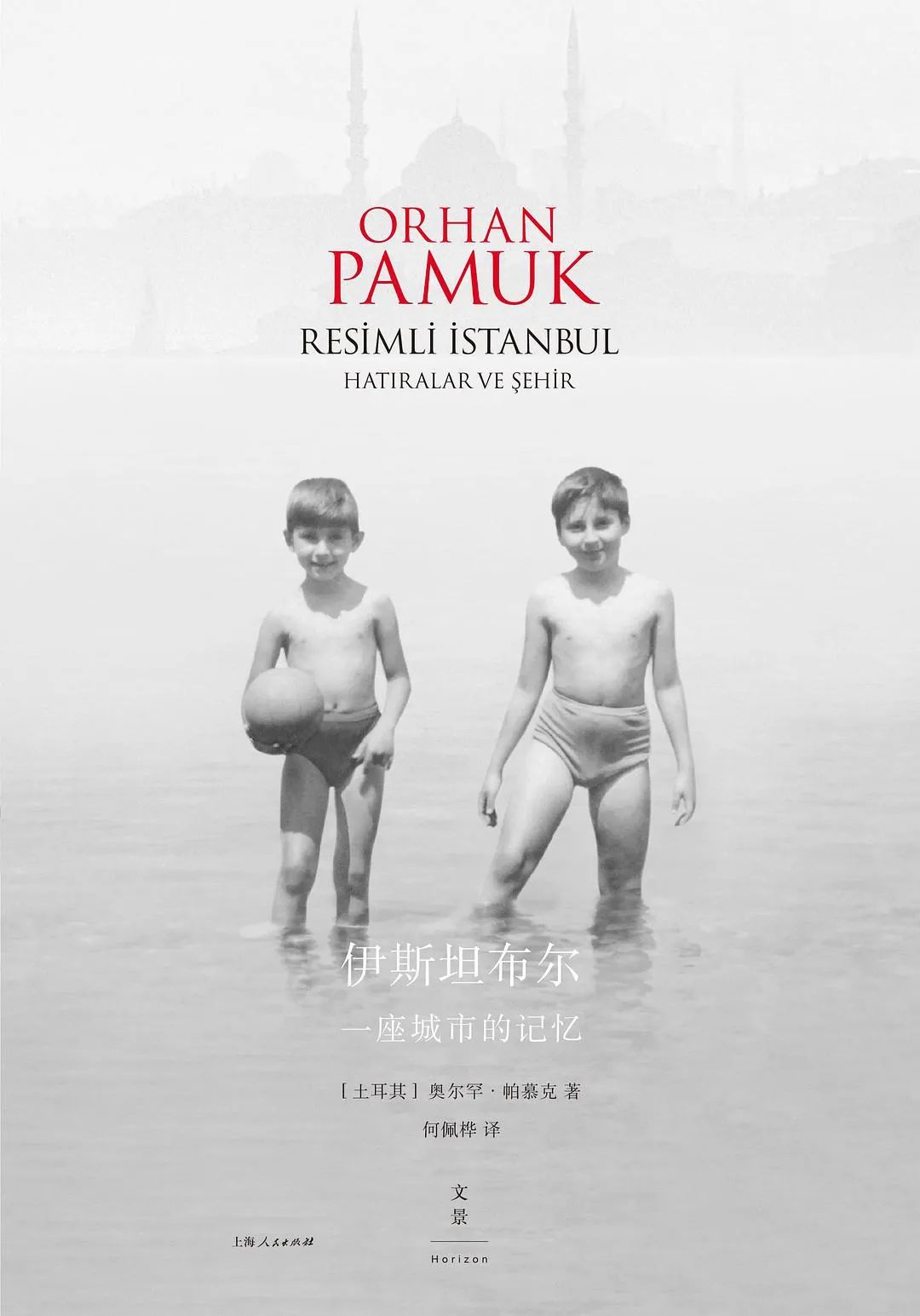

《伊斯坦布尔》

[土耳其] 奥尔罕·帕慕克 著,何佩桦 译

上海人民出版社,2018-4

Q:保罗在书里提到,很多旅行作家都喜欢写“虚假的磨难”,明明旅行已经很方便了,但他们就喜欢夸大自己的见闻,把旅行写成一个冒险。包括约翰·斯坦贝克,他也在《横越美国》里面虚构了一些他根本没有去过的地方。你觉得现在旅行观光越来越方便,对这种类型的旅行文学是否造成了挑战?

A:这个确实是个挑战,但这是没有办法的。每个时代都有每个时代的问题,旅行冒险的黄金时代肯定早就过去了,那是19世纪到20世纪上半叶的主题,就像现在文学和戏剧的主题,都有了很大的变化。

但我觉得,旅行文学现在还是有两个主题:一个是向内的——对不同人群的理解,对自己或者人性的探究,与自我对话;另外一个是向外的——在一个地方居住一段时间,和陌生的人群、文化真真切切地相处,去记述很多被忽略的人群的生活,书写他们对时代的向往或者绝望,比如何伟写的东西,那种旅居的文字。

虽然说冒险型的旅行文学确实不行了,但现在有什么好冒险的呢?就算去叙利亚也不是特别冒险,因为你不会真的去送死,但是对人性的探索——一个是对自我内心的询问,另一个是跟当地人相处——这个主题是永远不会衰落的。

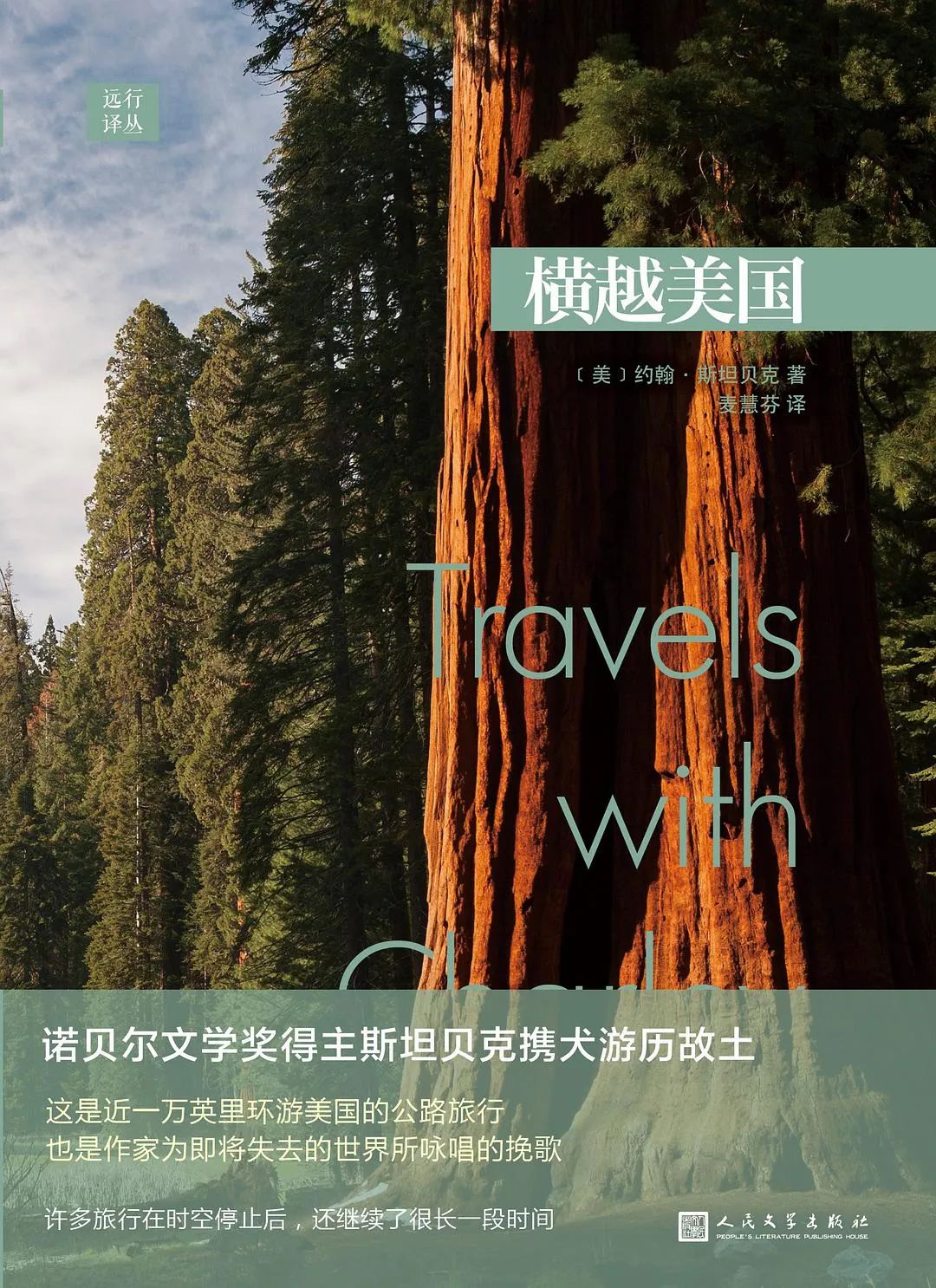

《横越美国》

[美] 约翰·斯坦贝克 著,麦慧芬 译

人民文学出版社,2017-1

Q:有没有一些旅行文学的作品,比较符合你刚才说的那两个标准?

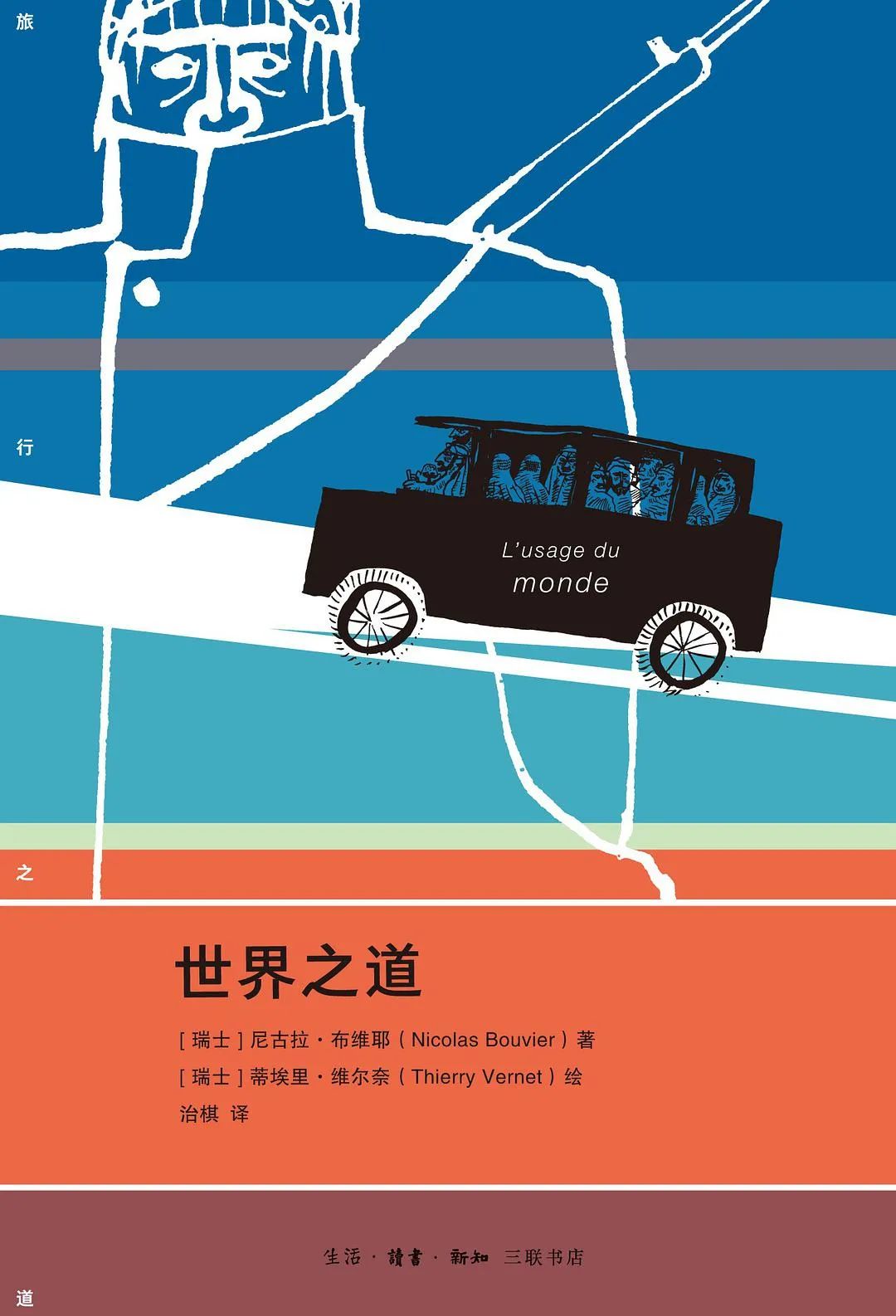

A:最近印象比较深刻的是《世界之道》,一个讲法语的瑞士人尼古拉·布维耶写的,这本书跟上世纪六七十年代旅行文学的主题比较类似。

他进行的是一场亚欧旅行,先到东欧,再去伊朗,最后到了阿富汗。其实这是一条老路线。但让我觉得很有意思的是,他在贝尔格莱德和大不里士滞留了很久,在当地很认真地做教师,工作赚钱,跟当地人很深入地交往。那个时候南贝格兰已经是南斯拉夫了,那是社会主义国家,与西方国家有很大差异,所以在书中他对当地人的生活状态有一些很深入的描写。

《世界之道》

[瑞士] 尼古拉·布维耶 / [瑞士] 蒂埃里·维尔奈 (绘) ,治棋 译

生活·读书·新知三联书店,2016-4

在大不里士就更是如此了。大不里士是伊朗的一个城市,但这个城市又和德黑兰不同。总有人说,以前伊朗人多么开放,其实那是错误的,因为只有德黑兰的一小群人开放,伊朗整个乡下还是很保守的。在伊朗乡下,很多老阿姨因为政府规定戴头巾不准出门,她们直接就选择不出门了。

大不里士就是远离德黑兰,一个保守但又非常有历史的地方。这里曾经是突厥人征服西亚和小亚细亚时最繁华的一个商贸城市,它有一个非常重要的巴扎(部分受波斯文化影响的地区对集市街道的称呼),还有很多亚美尼亚人。

尼古拉·布维耶在这里深入地生活,无论对南斯拉夫还是对伊朗的偏远地区,都怀有一种仁爱的心去理解,不是西方人那种高高在上的审视,而是理解地去描述他们的生活。

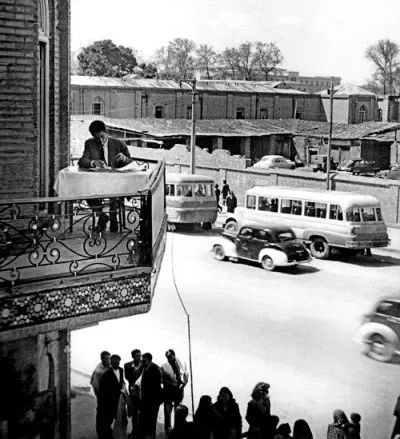

1954年,尼古拉·布维耶在德黑兰一家酒店的露台上写作。

我对这本书印象比较深的另一个原因是,他是用法语写的。说实话,我觉得我们受英美作家的影响太大,但没办法,因为多数人只会英语,所以导致我们翻译的作品,包括文学、历史,都是以英文为主。但英美文学的有些作品,我不太喜欢,因为有的就像BBC纪录片那么通俗,欠缺文学性和学术性,像大众科普读物。

但《世界之道》这本书让我看到英语世界之外的看法,我觉得挺好,因为旅行就是想看到世界多元的东西。

刘子超那本《失落的卫星》也很好。当然,不是说刘子超的作品超越了西方经典作家,而是他作为一个中国人,很自觉地去写这种类型的游记,努力以文学的态度去做这件事情,确实是很有意义的。而过去十年的一些游记,基本上都是流水账,没什么意思。

《失落的卫星》

刘子超 著

文汇出版社,2020-7

Q:你刚才讲英美文学,让我想起一位英国的旅行作家,就是去年刚去世的简·莫里斯,她的欧洲游记非常好,但她写的香港游记确实有点像BBC纪录片。

A:对,我觉得简·莫里斯的旅行文学,文字非常华丽,但刻薄一点说,有点像华丽的纪录片台词,没有那么深入。我更喜欢保罗的老师奈保尔,他是一个在加勒比海长大的印度裔英国人,这样的身份让他永远与当地社会格格不入,但也正是这种身份,给了他一个非常好的视角。

他对印度人真的有慈悲和仁爱之心,虽然他很尖刻,总是在骂他们,但文字中是有温情的。他能一眼看出印度社会中不堪的东西,但也能理解他们为什么这么做,且看得到美妙的地方,这非常棒。他有几本书切切实实写了很多印度本地的故事,我觉得挺好的。

而且,奈保尔能超越一些太过温情的东西。何伟的问题就是太温情了,不管是写中国人还是写埃及人,都太过温情,写什么都比较体面。可能他不想触碰一些事情,会避开过于尖锐的东西。这种作品很好看,很温暖,可是如果一直这么温暖,会浪费人们的信任。我认为写作其实可以挖掘一些尖锐的东西,并不是所有尖锐的东西都会伤害彼此。

[丛书]《印度三部曲》

[英]V.S.奈保尔 著,李永平/ 宋念申/黄道琳 译

南海出版公司, 2013-7

Q:你比较喜欢奈保尔的哪本书?

A:国内出版了他的“印度三部曲”,我觉得非常经典。我当年去克什米尔跟船夫打交道的时候,感觉那里跟奈保尔描述的上世纪50年代的一样,好像时光倒流了,很感慨。

Q:这就是那种能穿越时空的游记。

A:对,我还喜欢一种游记,它写的是已经消逝的东西。比如《山林与水泽之间:徒步去君士坦丁堡》,这也是三部曲之一,作者从伦敦开始徒步,走到德国、奥地利、匈牙利,然后到罗马尼亚和保加利亚,最后到了土耳其和希腊。

《山林与水泽之间》是他从奥地利到匈牙利和保加利亚的这一部分,这是他年轻时候的徒步,当时是1940年,战争已经打响,但是还没有打到那边。他记录了当时匈牙利大平原贵族的生活,还有保加利亚和罗马尼亚犹太人的生活。

再回首,这些东西已经全部消失了,二战后欧洲大陆分成两个阵营,很多文化和生活都改变了,甚至消失了。这本书就讲述了一个不可重现的场景,这种类型的游记我也喜欢看。

《山林与水泽之间》

[英] 帕特里克·莱斯·弗莫尔 著, 一熙 译

重庆大学出版社,2016-12

Q:这本书是作者年轻时的旅行,他老了以后才写出来的,会不会也有一些怀旧的滤镜在里面?

A:他是有反省的,这一点非常好。我虽然说不要对过往有滤镜,但如果把它看成一个非常美妙的诗歌,也挺好的。

我们每个人的成长都遇到过这种情况:某个年龄阶段不理解的事情,到了另一个年龄阶段回头看,会恍然大悟,想到当时可以有另一种看法或想法。这是挺妙的一点,虽然他记录的是年轻时的旅行,到60岁才开始写,但你能看到他的反省。

比如当年希特勒还没有变成全欧洲的威胁,大家还没有意识到,日常生活还是照旧。到了老年,他回忆这一段的时候,会有一种魔幻感,或者说宿命感。

1938年,德国人的日常生活。/Heinz Fremke

Q:你也在写作,你有没有特别关注的主题?

A:如果我要写,还是会写我关注的东西。比如我很喜欢去高山徒步,可能会选喜马拉雅山或者安第斯山。我也很喜欢地中海,现在陆陆续续地环绕地中海旅行,比较容易去的国家我都去了,比如意大利、摩洛哥、黎巴嫩、图尔图等,比较难去的国家我还是会想办法去,比如阿尔及利亚、叙利亚。

其实旅行文学关注的是那些生活不那么美好的地方,或者说它关注的是有一点点苦难的东西。保罗去美国南方自驾旅行,其实也是去一个很惨烈的地方,在整个美国乃至整个世界的框架下,那些人也是失败者。

还有刘子超写的中亚,中亚现在也是边缘地区,但它又有非常丰富的历史、文化和现实,可以让你得到一些很丰富的东西。那个地方是落后于时代了,但它也有它的尊严、它的丰富、它的文化和悲哀。

这就是旅行文学存在的理由。这就回到你所说的“虚假的苦难”,我觉得旅行文学还是不要关注自己的信仰,多去关注一些真实的、仍然存在的苦难。这个可能会比较好一些。

尼泊尔喜马拉雅山脉,安纳布尔纳峰,农妇在山下劳作。/Giacomo Berardi/unsplash

相关:

“文科黑话”,当然并不深刻所谓“黑话”,简而言之,是指一般只限于内行人之间进行交流的术语、措辞。也可以说,它是一种行话。上世纪30年代的《江湖丛谈》一书是这样说的:“黑话也就是黑社会的行话,行话也叫切口,切口是指清末流行的跑江..

林徽因:香闺里的封面女郎林徽因照片,1925年《图画时报》刊载林徽因:香闺里的封面女郎文/肖伊绯1925年9月20日,上海。《图画时报》第268号出刊,头版的封面女郎,是20岁左右的林徽因(1904-1955)。头版组照,一张是她的家居照片,一张是..