《年轻时,我们走西口》

蒋韵

在我的小说《行走的年代》中,我让男女主人公——一对20世纪80年代的“文青”,在前人“走西口”的路上,完成了他们的生死之恋。这样写,我其实是忐忑的,我不知道今天的人们,特别是今天的年轻人,还会有谁,对那一段历史,对那一段路程,关心或者感到有意思。

《行走的年代》,蒋韵

说来,有关行走的文字,其实是很热的,甚至是越来越热。只不过,作为小资和文青的标志,这行走的坐标,一般是:拉萨、墨脱、尼泊尔、恒河、红海、金字塔、阿拉伯神话的发源地或者柬埔寨等等。而我的主人公们顶着塞外沙尘徒步穿越的黄土高原,那貌不惊人的朴素的大风景,还没有被这个时代“符号化”。

让我意外的是,读过这篇小说的人,特别是年轻人,其中就有我的女儿,却对我这样说,这本书里他们最喜欢的,就是男女主人公在塞外,在残破冷峻的古长城和烽火台,在通往类似秘史的西口之路上,所经历的那一切……

作家蒋韵和女儿笛安

20世纪80年代中叶,在“寻根”的文学热中,我和丈夫李锐一起,曾有过一次“走西口”的体验。那时,“晋商”这个词汇,还远不是一个热词,晋商的历史,也还在中国的各种“正史”之外,沉睡着,沉寂着。而我们对“走西口”的认识,也只不过是停留在民歌《走西口》那样一种被定义的层面上。

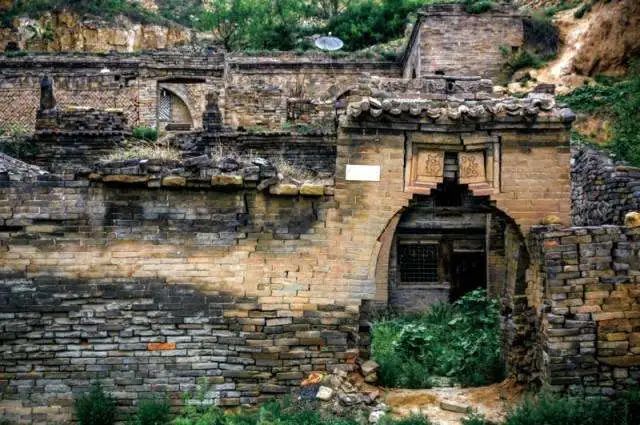

在我们行走的过程中,有一些体验,有很多的困惑,听了形形色色走口外的故事,也有一点发现。这些东西,后来曾多次出现在我的小说中,至今,我认为,那短短一段行程,那漫天风沙,那烽火台与古长城永恒的废墟,在我的生命中,留下了深深的痕迹。

这也是我想把当年的笔记,整理如下的原因。

希望它能传达出我所尊敬、热爱和想念的那个时代真实的气息。也庆幸我自己能够在年轻时,可以用这种方式,对我脚下的大地致敬。

(以下选摘日记均由蒋韵写于1985年)

4月25日 星期四 晴

早晨,李锐带我去后山平梁,有云。碰上李凤龙老汉挑水浇萝卜秧。看见了烽火台,远处的和近处的,默默眺望了许久。想用照相机拍照,突然放弃了,因为我知道拍不出我心里的那种感受,拍不出我对它们的敬意,以及,类似秘史一般的奇怪的隐衷。

黄土高原在这里具有独特的风貌:断层、水土的冲刷流失、这个季节的寸草不生,使沉厚的黄土看上去就像凝固的时间洪流,有一种沉默的不可撼动的大神秘和大尊严。在它面前,总觉得任何语言都来得太轻佻。直觉它喜欢沉默的生命,不喜欢人。

上午和一个叫戎振武的老人聊天。朋友东黎说过,村人的学名总不及小名来得喧闹生动,看来是这样,但我们初来乍到,怎好意思打听人家的乳名?戎振武老人今年七十六岁,五十多年前走过西口,如今说起来,亦很凄伤。当年他离开家乡出口外时,已娶妻生子,人走了,许多年女人带着孩子苦熬苦做。他爹看不下去,对他外父(岳父)说,让你女子再找个人家吧,他去了口外,谁知道甚时能回来?外父回答,甚时看见他的骨头,我甚时再给闺女另寻人家。

他真回来了,挣回八块大洋。

和他结伴出口外的是个叫李二爸的后生。两人一路讨吃回家,走哪儿宿哪儿,荒村、破庙、大路边;两人替换着,你看行李,我去讨吃的,就这么相帮搭伴回到了故乡。

李二爸的女人,是讨吃讨到这村里的。逢人问,谁肯收留我?李二爸光棍一条,就收留了这女人,两人活成了一家子。只可惜这女人一辈子不开怀。

这里的人说起女人,有一个最坚定的标准。村里有一个放羊老汉,因为穷,四十岁上讨了一个没眼的女人,人们说,“这女人没眼,可一气养下四个儿子。”让人感到,生育的本能有一种理直气壮的神圣——是这沉默酷烈的土地的准则。

中午去一户高姓人家坐了坐。这高姓虽说是“原占”,如今却是这村里的小姓,只有兄弟三人在村里立着。这老汉看着十分面善,一笑,叫人觉得可信赖而且谦恭。或许是因为小姓而势单力薄,处处要赔小心的缘故?这家大女儿离婚四年了,生养了两个儿子,大的留在了婆家,小的自己带着。我们一边说话,她一边给儿子用篦子篦虱子。人生得很白净。

一家人都在工地上干活,大儿子开小四轮拉沙,老汉用小毛驴拉沙,老伴则砸石头,震得满手都是血口子。而离婚的女儿却在家做饭,当妈的说,女儿眼疼。

4月26日 星期五 晴 风

二十二里路,走了三个小时。风极大,一直上山。徒步走完在山西境内的路程,是我俩的共同决定。也许我们想用这种方式表达我们对这片土地、对“走西口”这段历史以及前人的敬意,也许什么都不为,就是想行走——那是生命盛年的需要。

越走,黄土高原越显得荒凉,大路上几乎没有人烟。这里老百姓有句口头话,“地赖”“土瘦”,所以才往口外去讨生路。有些小小的林子,光秃秃的,长不成材。有些地方几乎要沙漠化了,地名上也多有反映,有条干涸的河,就叫“大沙沟”。河川里风大得能把人掀倒。途经一个叫“店梁”的村庄,晚上就在担子山借宿。

运气不错,找村支书,支书下地不在,支书的侄子把我们领到了自己家。这家的老人叫“芒女子”,芒种生的,人又热情又爽快。十三岁(民国十八年)遭天年,让自己的姑父把她从口外托克托县领进口内,照传统“卷席筒”的方式卖给了人家做童养媳。她一生生养了七个孩子,四男三女,老汉十一年前去世了。

这位老人是个苦命的老人。但说起往事,说起一辈子的苦辣酸辛,也就那么短短几句,还很淡然、爽利,像说别人的事。

支书下地回来,我们便来到了支书家。支书姓陶,五十岁了,是个精明人,见过世面,早年间在和林格尔念书,当了十几年支书,后来又在公社机修厂当厂长,包产到户后,回村种地,去年又被选为支书。他家院子里拴着大犍牛和骡子,窑里贴着闺女在学校的奖状。他说他有五个孩子,最大的心愿就是要供孩子念书上学。家里确实没见什么好摆设和值钱的物件。

这村有二十个姓氏,姓付的是大姓,有四十多户。但势力最大的是赵姓人家。不过土改后,赵姓人家就衰败了。村里原来有庙:老爷庙(关帝庙)、龙王庙、奶奶庙、财神庙,还有一个特殊的庙,叫古红眼庙(?),名字记不准,听不清也弄不明白,但知道供的是一个特殊人物。传说,有一天,这个不知名姓的人问自己的娘,这世界就这样?娘回答说,就这样。于是他就不想活了,生生饿死了自己。死后,人们就给他修了一座庙。这座庙的来历让我很惊诧,听上去这一点也不像中国式的哲学,倒像是发生在印度的故事。这确实是一个有意思的人物,更是一座有意思的庙宇。只不过这庙早毁了,但即使现在,村里殁了人,亡了人,人们还是要到“红眼庙”里烧张纸。

附近还有座儿女山,传说,谁想要孩子,便从沟里拣一块石头放在那里,天长日久,那里便堆起一座山来。

晚上宿在老陶家里。出来解手,看见了在城里永远看不到的星星和月亮,那么亮,那么清晰,那么冷和美。

这里的女人、媳妇对我说,看你们穿的这艰苦衣裳!——她们叫牛仔裤是“艰苦衣裳”。

4月28日 星期日 晴

早饭吃莜面窝窝(又叫栲栳栳,至今我也不知道这种食物的正确写法),麻油调和。支书的女人送我们去一户赵姓人家,顺路进去给芒女子张大娘照了相,也给她的外甥媳妇和支书女人各照一张。张大娘还特地换了干净的衣裳。

这赵姓人家的主人叫赵世富,1947年,他报名参加了武工队,到内蒙古清水河韭菜庄打顽固,即同傅作义的部队打仗,也就是小股的骚扰。傅作义部队骁勇善战,且冷酷严烈,凡收留八路者,全家活埋。所以武工队在那里扎不下根。赵世富干了三年武工队,用他的话说,背了三年炒面袋袋,在崖下跌伤了胳膊,只好转到地方上干行政工作,当过副区长,也在县邮电局干过。现在离休在家,开了一爿“留人小店”。院里住着从原平来的受苦人,都在采石场干活。

上午从担子山启程时已有九点多了。行至交界,遇一年轻农人赶着两头毛驴迎面走来。毛驴各驮两个红花条编成的箩筐,缓缓从梁上下来,有一种天长地久的从容。抢拍了一个镜头,被沟底下的人看见了,便在沟下喊:“照相的!照相的!下来给照张相!”我俩笑了,急忙走下去,走进一家庄户院,一条极凶的大黑狗,狂吠着,被一小女孩用手蒙了眼。院子里,摊了一地的莜麦在晒,晒出了粮食的香气。我们进屋,有个年轻女人抱着孩子在炕上,正是刚才招呼我们的人。“照相?”我们问。那女人便很精明地打量我们说:“先看看你们的相,好了才照呢!”又问:“多少钱一张?”我说:“不要钱,拿故事换。”女人茫然不解。我们笑了,解释半天,女人虽然听不明白,但还是让我们给那小孩子拍了照片,就坐在院心晾晒的莜麦上面。女人的眼睛里,始终有着对我们的犹疑和猜测。

后来我们问,这村里可有人出过口?一个年轻后生便把我们领到了一户人家,只有夫妻二人,女人病在炕上,已有七八个月的身孕,河北人。男人叫张旭,属马的,和我同岁,刚从口外归来。原来张旭是个赤脚医生,1977年才出口,到内蒙古巴蒙地区五原县海子堰公社落户。当年因为出身有问题,高中毕业后,他开始自学中医,学针灸,却一直领不到行医执照。无奈之下,一冲动,出了口。后来把全家人都迁了出去,在口外考了执照。这是“走西口”的新故事了。新时代的走西口。这个“口外”啊,它真是拥有无所不包的宽阔的襟怀……

张旭的父亲,用张自己的话说,是个地痞。嗜赌,十三岁便学会赌钱押宝,家里原有二十多垧地,全让他卖光了。还不清赌债,让人砸了锅,脸上挂不住,跑到太原当了阎锡山的兵,竟混了个连长。临解放前,一看大势要坏,衣裳一扯,名一除,谎说病了,洗手不干离了部队。后来娶了个交城女人,在外父家住了一年,住不下去,跑回原籍。至今还爱摆他连长的谱,和孩子们处不好关系。

从交界出来,在西水界一家小饭馆吃午饭,然后经大路庄、半坡东、大盘村、小盘村、三里庄,到平鲁老城。一口气行四十多里,顶着塞外大风。这路是条小路,人烟极其稀少,爬坡过沟,常疑心走错了路。怪不得民歌里要唱“走路你走大路,且莫要走小路”,风大得使人背气,常常站不稳。这样飞沙走石的大风天,没有急事,谁会上路呢?

这里的山显得高峻了,山上也裸露出了石头,已不是纯粹的黄土。从大盘村附近走进一条沟,一直通向平鲁老城。沟里有一处山坡,居然覆盖着一层灰黄透绿的草皮,从中渗出细细一条绿汪汪的溪水,与四周干旱、枯黄的山坡迥异。坐下来歇歇脚,看着那草坡、那水,突然眼睛就湿了,心里有一种感动的疼痛。觉得那水,像是从神秘的混沌处流来的生命之泉。

沟里有了响动,原来是驮水的农人,赶着小毛驴,驴身上驮着大木桶,说是从三里庄驮回水来。一问,他们是三百户村人,驮一次水,要这样走五里路。

到平鲁老城时已经快下午六点了。这条沟一直通到平鲁外城城门。找到公社,住下。这里的一个副书记姓边,农学院七七级学生,戴眼镜,小个子,眼睛鼓鼓的,大大的眼白。还有一群年轻人,是一群文学青年,知道我们,对我俩非常热情,晚上就在我们下榻的窑洞里聊天,一直聊到很晚。

风太大了。据说,在平鲁这风也算是大的,半夜里,公社的一个烟囱被刮倒了。这里有一句民谚,“春风号破琉璃瓦”,原来这是真实的描述而非形容。加上今年天旱,所以风便格外大些。这里的老人骂年轻人,说,看你们连白面吃着都不香了,非叫你们遭天年不可。

果然今年就旱了。人们说,该唱台戏了。一动响器,天才会下雨。

今天一早,和这里的石书记还有小徐上街,碰见一个老汉叫杨二仁,原来是教书先生,我们聊起来。老人是个五保户,今年已经七十五岁,个头小小的,拄拐棍,看上去挺精神,正要到北街外甥家里去。我们就一路跟他来到外甥家,闲谈一上午。杨老人是个乡村小知识分子,在私塾里念过百家姓、千字文,读过《论语》《孟子》等,也上过县里的高小,是个有性格亦有意思的人物。他给我们讲了平鲁城、北固山,也讲了他自己的故事:初解放时,他在七区扫盲,后来就留在那里教小学,但因为家里的几垧地没人种,就回家种地了,用他的话说,“没领上细粮本本”。老人因为喜欢作诗,在“文革”时因诗获罪,被打成了反革命,让人捆起批斗。他的诗听上去就像大白话,你可以说有“元白遗风”,当然更像是打油诗,比如:“垫圈逢酷暑,汗流满头珠。劳动一整年,负债粮亏口。到头无所得,腹气胀如鼓。”诸如此类。

他“直抒胸臆”的癖好至今不改,前些日子因为领来的新棉衣不合心意,于是赋诗一首:“当赐五保缝衣宽,官僚干部无人管。巧碰裁缝叫杨蛮,偷工减料把污贪。又薄又窄捆绑身,虽然供给心不欢。”

这位老人,让我想起了同样爱写诗的我朋友的父亲……

4月30日 星期二 晴

昨日一早出城,小徐送我俩出东门。有太阳,但天是黄蒙蒙的,下午要起大风。好在我们是朝东北方向走,顺风顺水。走出很远回头眺望,和平鲁城默默道别。

中午在一个叫花家寺的村庄吃饭。这里已是右玉县境了。风已经大起来,村里管事的将饭派到了一户李姓人家里。这家主人叫李先成,七十一岁,但看上去比真年纪要年轻。他早年出过口,和村里一个后生搭伴,出七墩,到过和林、呼市、武川,给人叼工(打工)。最后在武川县给人拔麦子时,叫傅作义的部队给抓了兵。当时是半夜,他正睡觉,村里人欺他是外乡人,叫军队上的人一绳子捆了他。他在傅作义的部队里当骑兵,南征北战,到过河北、甘肃、宁夏,后来随部队起义。解放军围城时,他正在北平,驻防在西直门一带。起义后,又当了三年解放军,最后从西北转业回家,娶了一个寡妇。那时他已经三十八岁了。寡妇女人带来两个孩子,又和他一气生下五个,如今亦是儿孙满堂了。

这家女人比丈夫小十岁,头一个男人早早死了,也是长她十岁。当初成亲那年,她虚岁十四,便做了二十四岁男人的媳妇,生儿育女,当起女人来。我问她要了多少聘礼,她笑得很淡,说,唉,忘了,那时候便宜呀!

初来乍到,萍水相逢,有很多事是不好深问的。这一路遇到了不少人,谈起往事、经历,都不过是短短三言两语。备尝艰辛的一生,就像一股淡淡的水,远远流走了,无风、无浪、无声、无息。而我们又没有采访的经验,更没有诀窍,反而觉得自己这样惊扰人家是对所有伤痛的不尊重。我知道那些我们捕捉不到的、流逝的东西是珍贵的,但,它们有权利选择沉默远去。

那我们来做什么?

午饭吃的莜面窝窝和搓鱼鱼,很好吃。调和很香。显然这家女人是过日子的好手。饭后给人家饭钱,死活不收,无奈,我们给盛情的老人家照了一张相。

这家的女儿打扮得很入时,像城里姑娘,烫过的头发高高隆起别在脑后,是个初中毕业生。无论我们在外面干什么,她始终一个人趴在里屋的炕上练毛笔字。我翻翻她的本子,见上面有小楷抄成的一篇小说,问她,她说那是她三哥写的。只可惜我们没见到这个“文青”三哥。她还告诉我,两天前这里唱了两天戏,连本《刘公案》——想来是为动响器求雨。我问她可喜欢看旧戏?她回答,听懂了就爱看,听不懂就不爱看。

李先成老人送我们上汽路(公路),天已是昏黄一片了。风奇大。在一片草坡前留影,风吹得相机直抖。一路行来,没见一个路人,也没见一辆车。下午五点多钟行至一个小村叫牛家堡,便决定歇在那里。牛家堡村前有一个小水库,碧绿碧绿,湾在一片昏黄干渴的沟壑间,看去又温柔又孤寂。

一天共行五十四里。

一进村,便看见一排漂亮的砖房,一边是学校,一边是村主任家。主任的女人招呼我们进家上炕,一群打扑克的女人和孩子顿时围住了我们。主任的女人二十六岁,很爽快,说话高声大嗓,抽纸烟,奶头上吊着小娃娃。书记和主任都不在家。男人们都不在家,在灰窑上受苦,还没回来。

这里女人不下地。除收秋时到田里帮把手外,其余时间就是做饭,生孩子,奶孩子。现时正是农忙时节,我们走到哪儿,哪儿的男人都在地里受苦,种庄稼。豌豆种完了,种莜麦,又苦又累。牛家堡的女人们似乎分外悠闲,大忙时节,打扑克,坐在热炕头上说笑。她们都问我是否有孩子,都对我把孩子扔在家里表示惊诧,也都对我们只有一个女儿表示既惊诧又遗憾。

这年轻女人的公公,也就是村主任的父亲走过西口。那是1955年闹天年,老人赶牛车出口叼工。和老人聊了聊,没几句话,老人便去饮牛了。

晚饭就在村主任家吃。夜里宿在一户新婚夫妇家。这小两口去北京了,村人安排我和一个长得很白净的小姑娘睡在一条炕上。很累,睡得很香。

早晨天清气爽,是我们这一路遇到的最好的天气。步行三十里,来到右玉县城(梁家油坊)。途中穿过了一片大草滩,遇到了两个内蒙古来的小羊倌,是一对小哥俩,大的十四五岁,小的十二三模样,他用树枝架起自己的棉袄在身上背着,人憨憨的,不苟言笑,又有趣又让人禁不住心疼。他们给徐村放羊,一年能挣八百块钱。

给他们和羊照了相。

5月8日 星期三 晴

早晨约好和于老师谈话,整整谈一上午。于老师名叫于申年,原籍定襄于家庄,出身于商人家庭。十六岁(虚岁)高小毕业,东北沦陷,再也念不起书,便和本家叔叔徒步走西口,一天八十里,出雁门关,出外长城,从此便成了一个口外人。

下午我们便赶赴广昌隆。广昌隆是科布尔最富足的地方,土地肥沃,出产小麦,地是“灌地”。有银弓山,据说此山有墨金矿。车是从呼市开来的,迟迟不到,一直等到六点才姗姗到达。在黄羊城下车已经是傍晚七点了,暮霭中四野显得极阔,远处平缓的山坡,围着一片拓垦出来的麦田,深深的青色,倒愈发衬出了田野的辽阔。太阳从银弓山栽下去,银弓山苍青峻伟,在一路平缓的山背上忽然划出很奇特的曲线,静静的,黑黑的,很神秘。

非常不巧,在广昌隆乡遇到一群“大人物”:副盟长、旗长及一大批随从在此巡视,天快黑尽了,我们还没吃饭,除了乡政府,周围没有可投宿可打尖的客栈旅馆饭铺。这里的书记连我们的介绍信都没工夫看一眼,就匆匆把我们打发给了一位副乡长。这人一只眼睛斜视,和他说话,不知该看他哪只眼睛。有时你觉得他在看你,其实他看的是别的地方。没有电,点一支蜡烛,我俩在昏暗的烛光中坐在一间空寂的屋子里,偶尔,那副乡长进来和我们寒暄两句,便又匆忙跃出,并一再声明饭做不出来,要我们等着。我们等、等、等,一直等到晚上十点多,才有一个小伙子领我们进伙房。路过旁边屋子,看到里面一排大炕上摆设着好几只炕桌,却早已是酒残人散,杯盘狼藉了。伙房给我们一人一碗早已泡乏的面条,虽然很饿,但吃不下——真好像是向人讨饭一般。

这群大人物把好一点的房子全占用了,特意为他们从村中借来干净的被褥。有人把我们领到“客房”,一进门,我们就傻眼了!只见里面浓烟滚滚,满地脏东西,满地垃圾。光秃秃的土炕上扔着两垛黑乎乎的玩意儿,后来知道那是被褥。我们一边咳嗽一边想办法驱烟,怎么也驱不尽,因为热炕不起火,却一个劲从炉缝里往外冒烟,一直折腾到深夜十二点多,没办法,只好用水将火彻底浇灭,敞开房门,和衣凑合一夜,那铺盖自然是没办法盖的。第二天,管事的人伸手问我们要了房钱。

这一路,盖过脏被子,睡过有虱子的炕,住过肮脏的房屋。但,再脏脏不过这间房、这盘炕,因为它无情。

5月10日 星期五 风

昨日晨赶到黄羊沟大队,找到支书。支书恰好忙完了春种,在家歇息。他领我们走访了张三后生、杨大富、杨二富等人。支书待人也不热情,但看来是脾性如此。

黄羊沟当年多黄羊,据说满山满滩的黄羊群是这地方的主人。如今当然一只也看不到了。村里多是浑源人,村庄的历史不算久远,真正的“坐地户”是张门和李门两家。他们称自己是“后山人”。张门祖籍山西忻州东红院村,早年间,有个叫张泰的人来到黄羊沟,那时黄羊沟还是牧区,地就是张泰开垦的。他们从蒙古人手里买下黄羊沟,据说是几个人合股买,再各自分开种。

至于这里和“广昌隆”商号是怎样一种关系,仍旧是个不明白,但肯定是有某种关系的。张泰初来时,搭个茅庵,下面挖坑,上面搭蒿子。这里的蒿子能长一房高,像麻秆,人就住在那里头。种小麦、大麦、莜麦、菜籽、山药和洋烟(大烟)。张家因此发起来。到这张三后生,已是第五辈了。后来,来了李家,李家定给张家一个闺女,在此落下脚。其后,于门、刘门、杨门,都是这样搬迁来的。根根蔓蔓,牵扯在一起。

张家后来败了。这里有句话,叫“张家塌,李家发”,李门最早来黄羊沟的祖先叫李心宽,他是个能耐人,最早是给张家当长工,闹了个结拜,从张家手里闹出点地,张家还不肯给他熟地种,给他东山坡上的新地。但后来张家抽洋烟,把家产一点一点卖光了。张家卖,李家买,李家成了大财主。这里人说,李家最富时,有百多条大牲口,十六七犋牛,套上犁,一口气犁到东山上都是他家的良田。李家的柴火垛掏个洞,安上碾盘当磨坊,不小心失了火,两个月都没烧完这柴火垛。他立起一个村子,就叫“新地方”。

李心宽当然也是山西人,原籍山西阳曲县。

中午我们来到张家老坟看了看。坟在西坡上,孤零零五个大土包,无碑、无字,什么都没有,甚至连草也不繁茂。没有播种的田地,辽阔无边的田地,寂静如海,他们就永睡在这大寂静中。阳光突然穿过云层,洒下来,那么耀眼。我从没有在白昼体会过这样明亮的辽阔无边的寂静。

下午赶到黄羊城等汽车。仍旧是姗姗来迟,一直等到我们几乎绝望时才看到它的影子。到广益隆时已是晚上九点了,黑灯瞎火找住处,找到公社,这里正搞民兵集训,住房紧张,且无人管事,忙乱半天,总算给我俩各找了一个睡处。还是其脏无比的被褥,并且没有一口水喝,晚饭就更没有了,说,明天早晨再吃吧。饿着肚子,胡乱睡一夜。

广益隆从前是一家村,全村的土地都是崔姓人家的。崔家是大户,有堡子,养家兵防土匪。关于崔家,有许多传说,说当年康熙爷御驾亲征时曾病倒在崔家,也有说是这位爷微服私访时到过他家,总之,在崔家住过一段日子,崔家接驾有功,康熙爷后来就赐崔家三股枪、黄马褂,说三股枪插到哪儿,哪儿的地就姓崔,因此这崔家很肥富,子孙也颇多。当家的有两个,崔志如和崔六。都说崔六打得一手好枪法,家里雇了六七十个长短工。我们走访了一个叫倪二娃的老乡。倪二娃小时候就是给崔家放羊的,他爹则是广益隆崔家的长工,山阴人,给崔家赶大车。而现在,从前赫赫的崔家旧宅,成了一大片蓄水池。

我们还走访了崔志如的二儿子崔仲让。崔仲让完全一副老农形象,说话极其小心,只说他是瞎汉(文盲)、庄户人。养家兵是为了防土匪,这里土匪闹得很凶,最出名的叫个“干豌豆”。他说当年土匪一来,人们就跑到堡子里崔家院子,崔家管吃管喝,土匪走了才回去。他的父亲和叔叔土改时都死了。

关于广益隆的村名,据这个崔老二说,是根据丰镇二爷爷的买卖起的。当年崔家弟兄三人一起出口,一人在丰镇,一人在大营子,一人在此地。别的他就不知道了。但我们因此知道了一点,这崔家,应该算是“走西口”的先行者,还知道了,广益隆这村名,确实是起源于商号。

中午挤上一辆汽车,三小时后,抵达四子王旗。明天,就要返回呼市。我们走西口的行程,告一段落。走了短短这几天,告别时,忽然有一种深深的不舍。晚上餐厅里有人聚餐,乌兰牧骑的歌手在给他们唱《祝酒歌》。没人给我们唱歌,但我们手中有酒。我把杯中的酒洒在了地上——我敬所有曾走在这条路上的生灵。

再见。

2014年2月17日整理于北京

本文节选自

《青梅》

作者: 蒋韵

出版社 :河南文艺出版社

出版年: 2019-10

编辑 | 巴巴罗萨

主编 | 魏冰心

图片 | 网络

新版微信修改了公号推送规则,不再以时间排序,而是根据每位用户的阅读习惯进行算法推荐。在这种规则下,读书君和各位的见面会变得有点“扑朔迷离”。

数据大潮中,如果你还在追求个性,期待阅读真正有品味有内涵的内容,希望你能将读书君列入你的“星标”,以免我们在人海茫茫中擦身而过。

知识 | 思想 凤 凰 读 书 文学 | 趣味

相关:

“在这里,自由、疯狂、死亡说了算”“历史进程对于音乐起什么样的作用,在这个问题上不同观点严重对立。对于古典音乐来说,长时间以来占上风的观点,是认为音乐与社会隔离,断定音乐是自身完备的语言。在高度政治化的20世纪,这种隔离一再发生破裂。..

“很多人都过着又扎劲又凄凉的生活”电影《大佛普拉斯》前段时间,王占黑、btr、张定浩、顾湘几位青年作家一起聊了聊她的新书《小花旦》。王占黑:年轻人不可偷袭,要讲武德。在现代人的生活里,防备比邀请要多得多,但其实是可以创造出很多邀请的。b..