鲁迅由于一张幻灯片“弃医从文”的故事被大众所熟知,也影响了五四以后的诸多作家。在他的散文与小说之中,闹哄哄观看“砍头”这一极刑的大众是冷漠与愚昧的代名词。鲁迅希望通过对身体与心灵的对照描写,达成改变中国人精神的宏愿。

学者王德威对此产生了质疑。他认为鲁迅以居高临下的姿态批判观看的大众,实则维护了以极刑规训群众的政治思维,是“惫懒又犬儒”的。对比来看,沈从文对于“砍头”的描写,则抽离了“身体与精神、社会与礼教、国家与国魂”之间的象征链条,以“温柔”与“抒情”的描写,给现代小说的叙事方式觅得了另一条出路。

本文摘自王德威的《想象中国的方法》,作者以“砍头”切入,对比了鲁迅与沈从文的写作方法,以新的角度理解中国现代文学。

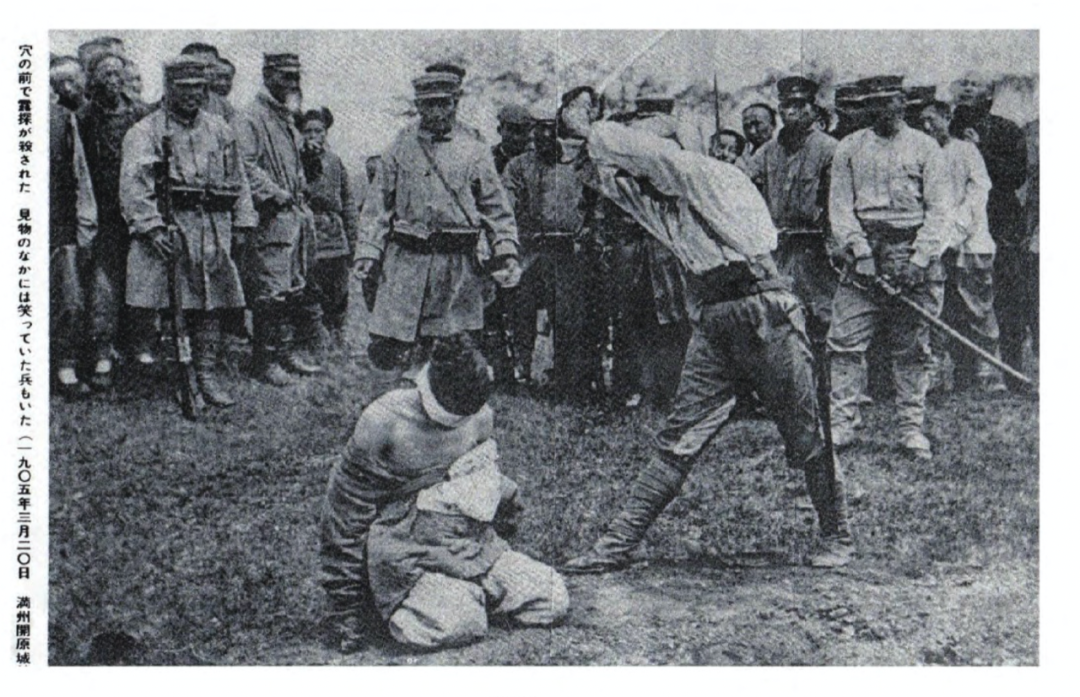

1906年,日本仙台医学专校的中国留学生鲁迅在课余幻灯欣赏时,看到一个画面:一群中国人正兴致勃勃地围观一桩砍头盛事。被砍的也是中国同胞,行刑者则为日本人,行刑地点却在中国东北。犯人的罪名是:日俄战争期间替俄国人作军事侦探。这张幻灯画面深深震撼了鲁迅。如其日后所言,学期未毕,他即遄返东京,随之竟弃医学而就文学。砍头一景,俨然成为刺激鲁迅生命志业的源头,亦从而掀开了现代中国文学的新页。

鲁迅对头与砍头的执念,再在可见诸文章。无独有偶的,五四作家中另有高手,也曾把无“头”故事写得头头是道。这不是别人,竟是沈从文。提起沈从文,我们立即联想到他温柔敦厚的品格、抒情婉约的文字、乡土田园的故事。谁曾想到他和血丝呼拉的头颅会有所轇轕?但沈从文不但写,而且写了不少有关砍头的文字。他少年从军,曾亲见多起千人受屠的大场面;看幻灯作文的鲁迅与他相比,反倒是小巫见大巫了。

然而沈从文有关砍头的小说或散文里,不见郁愤激越,却有反常的平静从容。难道他真如过去极左派所言,黄连树下弹琴、死人堆上跳舞,苦中作乐到极点了么?就算“反动保守”,沈亦实可不必冒这样题材的大不韪。他的砍头文字因此值得细思。我以为它们一方面凸显了沈少年经验的传奇面,一方面也透露了他温暖闲适的抒情哲学后,前卫叛逆的冲动。

而与鲁迅作品合观,我们更可见两者为现代中国写实文学的美学及道德尺度,所形成的一场主要对话。

青年鲁迅

01

在1906年的那张幻灯里,鲁迅看到清末中国人最卑怯投机又麻木不仁的劣根性。 何以日俄两军在中国的领土厮杀而中国人仍甘为其所役,打探侦察? 何以自己同胞受戮,而中国人仍张口垂涎,津津有味地欣赏砍头大观? 鲁迅的忧愤,莫可言喻。 16年后,在小说集《呐喊》的序言中他写道:“凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。 所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺。 ”

这段文字,剀切动人,可以视为五四以来中国文学的基调。医学只能救治中国人病弱的皮囊,惟有文艺才能改造他们的心志,使他们免于没“头”没“脑”、行尸走肉地生活。躯体的腐朽断裂,犹可担待,重寻心灵的头绪,才是首要之务。更进一步说,中国人引颈待戮之灾,何尝不肇始于他们精神上的身首异处?

鲁迅对头与身体、身体与心灵的对照描写,果然卓显他的文学才具。而他自述1906年亲睹幻灯,愤而弃医就文的经过,实已极具戏剧张力。较之说部创作,亦不遑多让。学者如李欧梵等业已指出,由于缺乏实证,这场幻灯经验有可能出于杜撰,本身就是一件文学虚构!到底鲁迅是否看过那张改变他一生的幻灯片,恐怕要成为文学史上的一桩无头公案。但值得我们注意的,不是幻灯的有无,是鲁迅“无中生有”,以幻代真的能力,他从文字幻象凝聚毕生执念的才华。不仅此也,鲁迅看砍头幻灯的自述,原就是他回顾创作之路,为自己、也为读者“追加”的一个起点,“后设”的一个开头。我们因而要问,此“头”果系彼“头”乎?何以一开头即是断头?

图片来源:《促使鲁迅弃医从文的照片为三船敏郎之父所摄》,【日】铃木正夫著,赵陕君译,发表于《中国现当代文学丛刊》2020年第1期

砍头或头的意象,在鲁迅小说和散文中均有发挥。著名的《药》写的就是革命志士刀下断头的血,如何竟沦为民间偏方的故事。烈士的血到头来既不能治心,也不能治身。我们也都记得《阿Q正传》中,犯人被绑赴刑场,砍首示众的场面,如何成为阿Q心中的绝妙好戏;而阿Q最后莫名其妙地被枪毙了事,如何成为围观群众的一大遗憾。还有《故事新编》中的《铸剑》,眉间尺为报杀父之仇,不惜自刎其颈,以求知交黑衣人能藉机谋刺秦王。故事的高潮中,眉间尺、黑衣人及秦王的三颗头颅俱落秦廷镬中,啮咬追逐,为鲁迅作品中最奇诡的景象之一。1928年的杂文中,鲁迅更讥地评着万人争看杀头的新闻:“‘民众’一批是由北往南,一批是由南往北,挤着,嚷着……脸上都表现着或者正在神往,或者已经满足的神情。”闻之宁不堪惊!更不提像《墓碣文》等那样夸张人头尸身的场面了。

砍头为鲁迅带来的文学想像,可从刑罚与道德角度解释。作为过去极刑的一种,砍头在执行技术上饶有社会意义。 如《阿Q正传》所述,被定谳斩首的犯人在受刑前必得游街示众,必得在大庭广众下,咔嚓人头落地。群众的围观原是其设计的一部分。藉此,执行砍头的当局不仅可收杀一警百之效,也向公众证明其生杀予夺性命的无上权力。

这类诉请群众的“大观”式刑罚技术中外皆然。近年法人福柯(Foucault)对此曾加以理论化。他提醒我们,“大观”式刑罚有其隐忧。暴力的展示,可能刺激群众对权力当局形成一挑衅的力量。令人啼笑皆非的是,斩首示“众”也可能导致一残酷的娱乐场合,在其中群众既怕且爱地观看身首分家的奇景——正如《阿Q正传》所述。但群众的笑声叫声未尝不使杀头的威吓警惕意义大打折扣,从而摇动了执法者严肃的权威性。

福柯《规训与惩罚》

由是观之,鲁迅赋予头的诠释,便得从长计议。我们还记得、1906年的那场头是在幻灯上看到的。鲁迅的叙事位置是“观看”中国人“观看”杀头的好戏。这样的游离位置引发了道德的歧义性。当他斥责中国人忽略了砍头大刑真正、严肃的意义时,他其实采取了居高临下的视角。他比群众看得清楚,他把砍头“真当回事儿”。但试问,这不原就是统治者设计砍头的初衷么?鲁迅当然反对砍头及执行砍头的那个暴虐政权,但他似乎并不排斥使砍头成为可能的那套道德与政治思维模式。君不闻“无意义的示众材料和看客”,死多少都是不足为惜的么?鲁迅于此反成指点批判看客的高级看客。另一方面,他以笑谑的口吻写着砍头盛事,讽刺之余,不无自我颠覆的作用。群众的热情捧场,已暗示了传统刑罚意义的质变。当砍头渐失威吓效用时,嗜血的群众开始蠢蠢欲动。阿Q终被“抢毙”,因而代表另一轮刑罚与镇压技术的开始。只是它真能达到目的吗?鲁迅的怀疑态度,既惫懒又犬儒,并不亚于他笔下的群众。他是“与人民永远在一起”的。

鲁迅“有”头“没”头的文字,因此投射了他感时忧国的块垒,以及自身立场的游移。但我以为在上述道德的层次外,头及砍头更能导出一种认识论上的吊诡,不容忽视。回溯鲁迅自述的创作缘起,我们可说他在砍头一景中,不仅看到中国人的无知与无耻,也更感到个体生命符号系统的崩裂,而此一崩裂足使社会文化意义停止运作。身首异处使人不再是人:但更可怖的是躯体的肢解断失,只是整个“中国”象征锁链散落的一小部分。中国领土四分五裂,中国的政治群龙无“首”,中国的语言“古为今用”、难达新义。连传统那圆融有机的礼教机构,也证明只是一席人吃人的盛宴,一场神魔不分的梦魇。陷身在这样个人及历史意识的断层中,鲁迅的呐喊与彷徨自是既深且远,撼人心肺。

然而鲁迅在求取艺术表达形式时,实陷入另一难题。他对砍头与断头意象所显示的焦虑,无非更凸出其对整合的生命道统及其符号体系之憧憬。但是这一憧憬在鲁迅创作意念里,只能否定的形式表露。换句话说,鲁迅越是渴求一统的、贯穿的意义体现、便越趋于夸张笔下人间的缺憾与断裂;他越向往完整真实的叙述,便越感到意符与意旨语言与世界的罅隙。砍头一景因而直指鲁迅对生命本体意义失落的恐惧,以及一种难归始原的乡愁式渴望。

由是延伸,我们更要说断裂的主题不只显现于头与身体的分家,也显现于像《狂人日记》中,叙事语言的文白分歧及主角性格的分裂,《祝福》中样林嫂对身后二鬼分尸的恐惧,乃至《在酒楼上》知识分子言行不一的愧疚上。鲁迅的杂文,正是以文类上芜杂散漫、“见首不见尾”的风格,分立于传统种种“大叙述”之外。鲁迅以惊见砍头所象征的意义崩裂起家,竟至自身迎向崩裂的主题、人物与风格,以作为对此一现象的批判。这不能不看作是一为求“全”却自我割裂、否定的极致演出。

隐藏在这迹近以毒攻毒的写作姿态下。至少有两层吊诡。

第一,如果理想社会文化境界只能藉否定或崩裂形式作负面衬托,鲁迅的美学观势必沦入不断自我矛盾的轮回。他越暴露中国社会根深蒂固的丑陋,越显出现实与他原始理想的差距,越暗示弥补此一差距的艰辛无望。那为什么还要继续写呢?“写作”成为荒谬的活动。陷身此一轮回中,鲁迅犹抱一暧昧的耽溺心态。诚如夏济安先生当年以《黑暗的闸门》一文,描述鲁迅及其角色的悲剧命运所指:当英雄如鲁迅者投身于黑暗的战斗中,他自膺的宿命负担竟可成为一种蛊惑,一种夸耀。

第二,肢体及社会结构断裂带来了非理性状态,亦释放出始料未及的欲望。批评家早指出,鲁迅对死亡和人之心灵的幽暗面,有着不足为外人道的迷恋。《狂人日记》里他对礼教“吃人”意象的描摹,何其鬼趣多端;又如《药 》 中他写古中国对人头人血的迷信、竟自流露一己的好奇。 而最令人难忘的是,《阿Q正传》里万人争睹阿Q正法的场面充斥着一片嘉年华盛会的欢乐气息,与《铸剑》里的三“头”大战,遥相呼应。 至于出现于《从百草园到三味书屋》中,那个蛇身人首的女怪,或是散文诗《墓碣文》里,那具“胸腹俱破,中无心肝”,而能口发人言的死尸,更展现鲁迅因由着身体的裂变,所生的深广想像。 这些吊诡层面构成鲁迅作品最引人胜的动力。

《鲁迅全集》人民文学出版社2005版

02

沈从文14岁从军,曾经转戍湘川黔边界。 军事的杀伐牺牲,对他原不足奇。 尤其地方汉苗等族杂处,传统上民风已极强悍,一逢乱世,枉死刀枪下的冤魂,更不知凡几。 沈的作品中关于死亡,尤其是横死的题材不在少数,但最令人触目惊心的,仍属他对大规模头的描写。

小说如《我的教育》、《黔小景》、《黄昏》、《新与旧》,散文传记如《从文自传》、《湘西》等均曾涉及砍头的情景。 陶醉于《边城》、《长河》式作品的沈迷们,可能不免讶于这类血腥场面的出现。 但沈写来处变不惊的风格,才更让人心有疑窦:怎么到了人头落地的节骨眼,他还能“温柔”、“抒情”得起来? 但也就是在这些地方,沈从文将传统抒情文类的范畴,推至危险的极致,并藉此一展他前卫叛逆的企图。 同时,他处理砍头的态度,也为鲁迅所示范的那套写实法则,提供一不同的出路。

我们且先以中篇《我的教育》为例。该作描述沈早期行伍经验,自传意味浓厚,而看杀头则是其中的一大项消遣。全文23个小节里,细写或提及杀头的部分竟占了12节。年轻的小兵沈从文看到军队砍土匪的头,也砍逃兵的头;砍罪犯的头,也砍无辜百姓的头。军队的生活太“单调”了,“要刺激,除了杀头,没有可以使这些很强壮的群人兴奋的事了”。看完了砍头,有人爬上挂人头的塔尖,“拨那死人的眼睛”,有人以抛头为乐。沈从文不甘人后,也好奇地“踢了这人头一脚,自己的脚尖也踢疼了。”晚上大伙议论刽子手的刀法,并用同把杀头的刀杀狗烹肉,沈也乐在其中。日子久了,一切习以为常,沈反在寂寞里,有了新感受。一天早上他一个人怀着“莫名其妙的心情”,走到杀人桥上观看。一掬烧剩的纸钱,“似乎是平常所见路旁的蓝色野花,作灰蓝颜色,很凄凉地与已凝结成为黑色浆块的血迹相对照”。一切宁静如常,沈无言而退。

以沈从文多次参与砍头大观的经验来看,他一定也是鲁迅痛骂的无知“看客”之一,为人吃人的社会,加油助威。可不是,沈老年轻时,看之不足,还用脚踢咧。但要紧的是,他在文中不仅是无知麻木的看客,“也是”不知天高地厚的小兵,“也是”灵犀渐通的年轻艺术家。他同时用不同的观点看砍头、看世界,也要求读者作如是“观”。由此产生的包容的、多角并行的生命视野,在同辈作家中,实不多见。

在《黔小景》中,或在《从文自传》《槐化镇》一章中,他写尚未成年的小孩,“用稻草扎成小兜,装着四个或两个血淋淋的人头”哭啼地在山道上走着。懂得的人立刻可知那是小孩父兄的头。如何死的却是“谁也不明白,也不必须过问的”。在自传《一个大王》中,他笔锋一转,写一个狐媚的女匪被捕后,仍能颠倒众生,俟机脱走。她最后与一弁目一夜风流,事后终难逃被的命运。或是在《新与旧》中,他写一个曾经风光一时的刽子手,在刑罚技术演进到枪毙时,竟面临了生命价值的危机。描写被砍头或看砍头者的反应,鲁迅已有先例。但从黑色幽默兼同情的角度替刽子手唏嘘,沈从文此作可算独沽一味。当然,沈在追述当年苗乱及辛亥革命时所无谓牺牲的脑袋成千上百,其惨烈令人掩卷后,犹自耸慄不已。

沈从文

试想鲁迅如果要写作这些题材,会是什么样的结果?在沈从文笔下我们只得一清如水的文字白描。既少孤愤,尤乏讥诮。但沈对人性的愚蠢、家国的动乱,岂真无动于衷?《我的教育》或《从文自传》的叙述者,以蓦然回首的姿态,回顾军旅生涯的血腥点滴。因年纪与见识成长而生之反讽意图,早藏于字里行间。当小兵沈从文凝视溪流边斩首尸身的血迹,一夜就能濯洗尽净;当他眼见无辜的农民,被迫以掷筊的儿戏方式赌输性命,哀哀向待释的难友交代后事,他形诸于外的反应是莫可奈何。但作家沈从文想到死者已矣,杀人者与被杀者的家人似平很快就忘了一切,“大家就是这个样子活下来”;“规矩以外记下一些别人的痛苦或恐怖,是谁也无这义务”时,寥寥数语,却有多少对人世劫噩的大悲悯、大惊恸积蕴其中!

这样的诠释方法,虽点出沈从文极敬谨沉潜的人道关怀,却仍不能说明他砍头故事真正的力道所在,以及他与鲁迅分庭抗礼的最大本钱。欲论其详,一切还得从“头”开始。前文已试申明,鲁对砍头意象有着不能自已的焦虑与恐惧。这不只因为万头攒动、争看人头落地的奇观,道尽了中国人的麻木冷酷,也更因为那场景所暗示的荒谬气息,带出了一切礼仪及生命的崩颓与断裂。鲁迅的焦虑与恐惧,因有其形而上的层次。而在寻求文学语言的表达时,个人肢体砍断失落的震颤痛苦,还有阵阵围观者的叫声笑声、成为他一切想像的具体依归。请注意这里身体与精神、社会与礼教、国家与国魂之间虚实交接的连锁关系。就像语言与事物,意符与意指互为指涉的关系一样,身体、社会与国家是某种内烁资源的外在体现,构成一情境交融的象征体系。作为其基础的个人身体/精神有变,自然反映更高阶序之象征关系的倾圮。

03

沈从文与鲁迅最大的不同处,即在于他并不预设这样的象征锁链。 在他的世界里,人与人、人与物的关系辗转照映,惟缺鲁迅所构思的那种牵一发动全身的逻辑秩序。 相对于“象征”,我们毋宁说他的叙事法则,更倾向于当代批评常说的“寓意”(allegorical)表达。 象征藉具体经验、符号“再现”灵光一闪般的内烁意义,迹近神秘的宗教启悟; 寓意表达则偏重具体经验、符号间的类比衍生,而将内烁意义作无限延搁,因此遥拟修辞托喻的“游戏”法则。 所请情随意转,意伴“言”生。 语言本身也正是“物”界中,最灵犀流转的一部分。 终其创作路程,沈从文一再强调语言与形式的重要,绝非偶然。 语言、形式、身体这些“外在”的东西,其实并不永远附属于超越的意义、内容、精神之下,而自能蓬勃扩散,不滞不黏。 沈从文常喜说的文学的“神性”,应在这“寓意”而非“象征”的范畴下。 才愈见玄机。

依循这一观点,我们可再思何以沈从文对天地最无情事物,仍能作最有情的观看。“亲民爱物”式的人道主义辞令,不足以解释沈写那些最残酷血腥人事的动机。从他对语言修辞上的强烈寓意特征,我们或能揣摩他出入生命悲欢仁暴之间,仍能不囿于“一”的原委。砍头当然是极其可怖的暴行。但不像鲁迅对头所赋予的唯一象征内涵,沈从文自其中还看到许多“意料以外”的意义,同样需要我们的关注。既然他无意自头的断裂中,引申一环环相扣的象征危机,他的反应在悲悯之余,竟多了一层宽容。既然他不汲汲预设一道统知识的始原中心,他的视界因可及于最该诅咒詈恨的人或事。在寓意的想像中,等列并行的类比取代了灵光“再现”的象征阶序;而罅隙或圆融、断裂或衔接都还原为修辞的符号,为散乱的世界,暂时作一注脚。尤其耐人细思的是,尽管鲁迅自身体的新伤,发展其对社会人生的认知体系,但身体毕竟不如心灵重要——恰如他认为语言文学只能作为达“义”救“心”的工具一样。沈反其道面行,在身体形而下的运作或停止运作里,他重新发掘生命不可测的律动潜能。在文学叙述的起承转合形式中,他见证意义涣散、重组、衍生的无尽过程。这一对身体、语言、形式的执著,其实说明了沈从文对五四人道主义最特殊的诠释。

湘西

于是由小说《黄昏》我们看到这样的景象。扬子江中游的一个衰敝的小镇里,正值晚饭时分。炊烟处处,彩霞满天。午后的一场大雨停后,处处稍见新意。孩子们正在臭水塘边围捕鳝鱼,小鸭则悠游水中觅食。而这也是每日例行的砍头时分。看狱的老门丁刚从白日梦里惊醒,他原在计算“属于一生的一笔账项”。年轻时的荒唐,百年后的准备,一一流过眼前。行刑兵的步伐已近。被点到名的囚犯,或惊惶、或悲泣、或抵抗。一阵骚动后,一个被拉走的乡下人还老实地拜托狱吏:“砻上人来时,请你告诉他们,我去了,只请他们帮我还村中漆匠五百钱,我应当还他这笔钱……刑场上只剩下“留在家中也没晚饭”的孩子们高兴地围观。天上一角全红了,“一切是那么美丽而肃穆”。典狱官急着办事,偏偏一个小兵点灯不慎,打翻了一地灯油。典狱官惦记着“自己房中的红烧肉,担心公丁已偷吃去一半”。这时,“天上红的地方全变为紫色,地面一切角隅皆渐渐的模糊起来,于是居然夜了。”

我们如果只看到《黄昏》中对社会的反讽批判,或是“天地不仁”的慨叹,未免糟蹋了这篇小说。砍头,而且是冤枉的砍头,是沈从文的主题。托生乱世,人命果不如蝼蚁!但他抒情的笔触静静地将与砍头同时的各种感官意象联结起来:变幻莫测的夕照,晚饭的炊烟菜香,小孩的嬉戏目光,老门丁的春情旧梦,犯人的最后交代,添油兵丁的笨拙举动,还有典狱官的红烧肉,似乎一起来到眼前。这些杂然分属的事物好像各不相干,担又似乎有所关联。分则木然兀立,合则生机乍现。离合存没之间,它们没有象征闪烁的逻辑,惟见文字左右联属的寓意。

鲁迅断头一瞥所引出那决绝的、崩裂的危机感渐弛渐远,取而代之者竟是一连绵柔韧的生活及生命憧憬。置之“死地”而后“生”,在一个政教秩序四分五裂的时代,沈的断头故事别具道德意图。他对生命本能的惊奇,不因荒诞无道的世路而稍挫。他对文字“之间”接驳意义的可能(而非必然)未曾失去一再尝试的兴趣。这种对身体、文字、具象符号增殖互补的信心,其实充满了嘉年华式的反叛冲动,与鲁迅追逐终极形上道统的姿态,遇相对立。同时,沈从文也对抒情文类的题材及道德尺度,作了历史性的突破。

鲁迅与沈从文的砍头故事,因此提供我们绝佳的机会,回顾现代中国写实文学的不同路线。鲁迅从断头的场景,看出了中国的社会民心,以及“中国”的道统象征,不可收拾的摧颓瓦解。沈从文面对这样的现状,却试图从文字寓言的层次,提供疗伤弥缝的可能。但两者成就,皆远过于此。鲁迅在身体断裂、意义流失的黑暗夹缝间,竟然发展出一不由自主的迷恋,一种与理性背道驰的恣肆快感。奇诡曲折,令人三叹。沈从文则决非童騃的乐观主义者。正如著名的《三个男人与一个女人》的结尾所述:“我老不安定,因为我常常要记起那些过去事情……有些过去的事情永远咬着我的心,我说出来,你们却以为是个故事。”沈从文书写砍头的故事,或许是求藉着叙述的力量,化解他不说也罢的生命创痛;但更重要的,因由叙述绵延不尽的寓意格式,他将碎裂的、分割的众生百相,组合起来。

在意识形态狂飙的二三十年代,我们失落的终极信仰和生命寄托“也许永远不回来了,也许明天回来!”(沈从文边城结语)但对沈而言,处在或长或短的等待状态里,哪怕是虚构的希望也还得有。生活还得过,命还得活,“故事”也还没有到头。 五四以后的作家多数接受了鲁迅的砍头情结,由文学“反映”人生,力抒忧国忧民的 义愤。 他们把鲁迅视为新一代文学的头头。 沈从文另辟蹊径,把人生“当作”文学,为他没头的故事找寻接头。 因此他最吊诡的贡献,是把文学第一“巨头”——鲁迅的言谈叙事法则,一股脑儿砍将下来。 他的文采想像,为现代小说另起了个源头,而他对文学文字寓意的无悔追逐,不由得我们不点头。

本文节选自

《想象中国的方法》

副标题:历史·小说·叙事

作者: 王德威

出版社:百花文艺出版社

出版年: 2016-01

相关:

别吹牛X,中国会当真,美国的战略忽悠都玩不下去了采样完成的嫦娥五号正在等待窗口期返回,中国探月工程的“绕、落、回”三步走战略,只差最后一步!这个三步走战略,最早要追溯到2004年!其实,那个时候不光是咱们公布了探月计划,基本上具备一定航空能力的国家,..

一张照片看乾坤,巴基斯坦国防部官宣照片:"敬请期待"11月27日,巴基斯坦国防部在其社交媒体上摆上了一张照片,并且给予了"敬请期待"(Stay Tuned)的注释,而从图片上明显可以看出这是一架歼-10战斗机的机腹。因此照片一出,立即引来各方猜测,再加上巴基斯坦订购30..