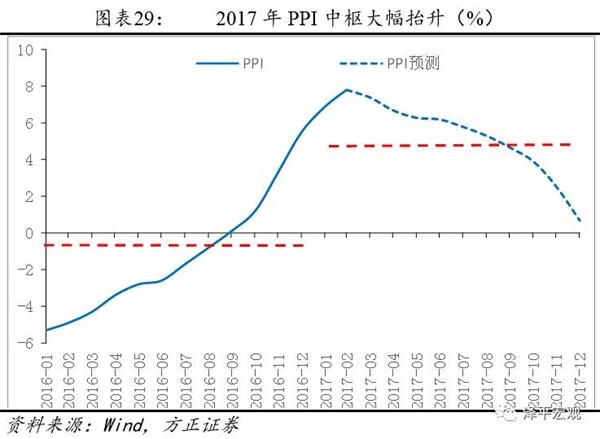

PPI增长5.3%左右。CPI在1月达到阶段性高点,2月因翘尾因素迅速减小使CPI大幅回落达到年内低点0.8%,之后上涨到8月,然后高位震荡,运行区间在0.8%-2.9%;PPI呈前高后低,运行区间在0.7%-7.8%,全年高点在2月份,全年低点在12月。

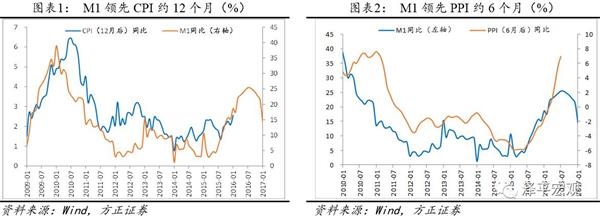

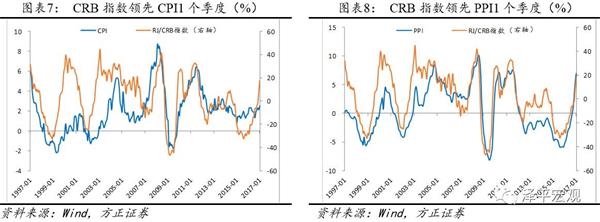

宏观上供求推动通胀上行。1)前期货币超发滞后推高物价。滞后12个月的CPI和滞后6个月的PPI同比增速与M1同比增速的变化趋势同步且相当稳定,自15年11月份以来,M1保持超过14%的同比增速增长直到现在,16年7月份更达到25.4%;2)供给收缩、需求复苏和产出缺口带动通胀上行。从供给侧,经过6年去产能,供给出清是超预期,剩者为王,赢者通吃,站在新周期的起点上。从需求侧,出口复苏、制造业投资回升、地方政府换届基建投资冲动、房地产投资回升等超预期。3)大宗上涨、美国经济加速、世界经济回暖、人民币贬值等输入性因素助推物价上涨。

中微观上油价和高房价支撑通胀上行。1)预计2017年油价中枢为55美元/桶,同比上涨24.9%,PPI、CPI与原油价格增速有很高的相关性。2)高房价将推高租金水平。这轮房价8%的同比上涨将会导致3%左右的住房成本同比上涨,致CPI上涨0.6个百分点。3)能繁母猪低存栏支撑高猪价。

全球通胀或共振上行。因全球经济、贸易整合度提升,当前全球性的因素能够解释绝大多数国家物价波动的60-70%。1)近期全球通胀普遍回升。2017年1月,美国、欧元区和日本CPI同比分别上涨2.5%、1.8%和0.4%;2)美国工资涨幅与物价涨幅具有一致性,2015年下半年后,美国非农企业就业的平均时薪同比增速明显有斜率抬升的变化;3)特朗普的贸易保护和财政扩张政策或进一步推高全球物价水平。

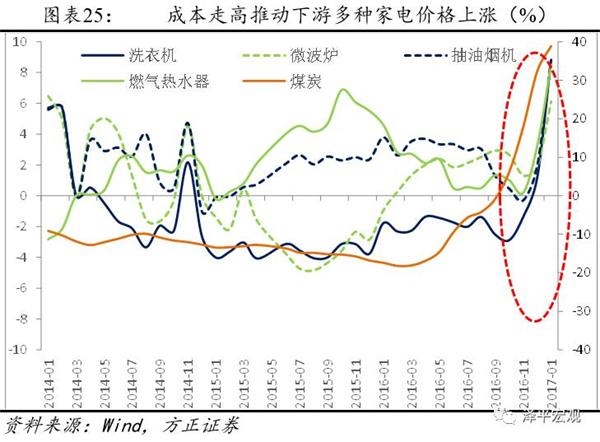

PPI向CPI的传导已经显现。本轮PPI的上行将主要通过生产资料的上涨向CPI非食品领域传导。2016年至今PPI生产资料大幅上涨,推动下游多种家电价格上涨。2017年1月CPI非食品涨幅达2.5%,为2011年11月以来新高,CPI非食品价格变化基本和PPI同步,产业链上端价格已经影响到产业链终端。

货币政策中性偏紧,剩者为王企业业绩改善。1)2017年通胀高点低于3%,不构成对货币政策压力,但美元加息等因素或将导致货币政策被动性的跟随收紧。2)PPI上行改善企业业绩。

风险提示:货币过紧,经济超预期下行,特朗普新政遇阻。

我们综合运用宏观总量趋势法与中微观结构定量法,逐项定性定量分析与2017年通胀密切相关的影响因素的变动情况,最终给出2017年物价变动的总体形态、运行区间、拐点、幅度以及持续时间的研判。

预计2017年通胀既不会挑战警戒线,也不会重回通缩,整体温和。全年CPI增长2.3%左右,PPI增长5.3%左右。CPI全年倒V型,在1月达到阶段性高点,2月由于翘尾因素迅速减小、食品价格回落导致CPI大幅回落达到年内低点0.8%,之后上涨到8月,然后高位震荡,运行区间在0.8%-2.9%;PPI前高后低,运行区间在0.7%-7.8%,全年高点在2月份,全年低点在12月。

自2015年11月份以来,M1保持超过15%的同比增速直到2016年7月份25.4%高点,为近六年来的新高。随后,M1增速下滑,但仍维持了20%以上的增长速度,2017年1月才降至14.5%,2016年M1的高增将对2017Q3前的CPI和Q1前的PPI产生抬升压力。依2016年M1增速的高点判断,2017年CPI的高点大致将在7月左右出现,PPI的高点将在Q1出现。

M1快速增长下M1、M2剪刀差现象,说明这轮M1快速上涨并不代表投资和消费意愿强烈,其对未来CPI带动幅度或弱于历史平均水平。而2016年下半年开始M1增速下滑,或有助于舒缓2017年下半年的通胀压力。

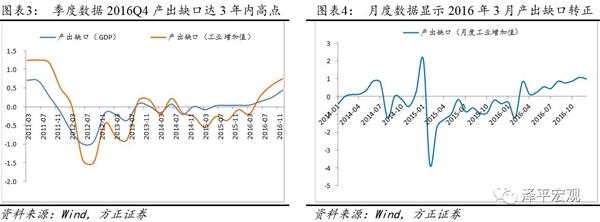

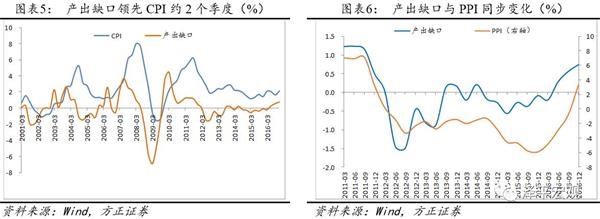

供给和需求的这些积极变化体现在产出缺口上,也进一步体现在现在与未来的物价上。

近期产出缺口急剧增加。从GDP同比增速来看,产出缺口已于2015Q2由负转正,在2016Q2产出缺口急剧增加。从工业增加值同比增速看,产出缺口在2016Q2由负转正,并且在2016Q3急剧增加。两种算法估算得出的2016年Q4产出缺口均为3年内高点,并仍呈上升趋势。

利用月度工业增加值同比增速估计了相应产出缺口,结果表明实体经济自今年3月就开始由2015年以来的负向缺口转向正向缺口,并且正向缺口缓慢增大直到现在。

2017年经济可能“二次探底”,时间大致为年中,但回调幅度不深。我们估算得到对2017年产出缺口的预判:2017Q1到达高点,随后下降。

产出缺口对CPI、PPI的作用必将并终将实现。从历史经验上看,产出缺口与CPI、PPI同比增速有一定的领先或同步关系,大概领先CPI2个季度,与PPI同步。基于我们对产出缺口未来趋势的测算,CPI高点或在2017Q3出现,PPI高点在2017Q1出现。

国际需求因素:国外产出的周期性变化将对国内的价格水平产生影响。在经济全球化的背景下,一国内部的价格水平不但取决于其内部的供需变化,也会受到全球供需变化的影响。这可从OECD国家的PPI、CPI同比与中国PPI、CPI同比的一致性、领先性看出,PPI持续回升是全球现象。展望2017年,全球经济形势趋好,2016年11月起OECD国家产出缺口转正,长期处于低谷的产出缺口有望回升,同时,美国、日本、欧盟三地的PMI均超50,并呈上升趋势。全球经济回暖带动国际需求的增加,进而带动我国PPI、CPI的回升。

国际流动性环境:在开放背景下,一国的通胀水平不但与国内的流动性环境有关,也取决于全球流动性环境的变化。其既会通过影响大宗商品价格从而影响国内进口商品价格并引起生产成本发生变化,也会通过资本的流动将国际流动性向国内传导。美元指数与人民币名义有效汇率可以作为相关参考指标。美国经济过热会引发2017年美联储加息节奏的加快,3月大概率加息,全年2-3次。美联储快速加息会增大人民币贬值和资本外流压力,汇率贬值所导致的进口价格回升会加速PPI上行,2017年特别是下半年输入型通胀预期加强。但资本回流美国在一定程度上会降低国内流动性,对国内价格上涨造成一定的阻力,对通胀挑战警戒线具有一定的抑制作用。

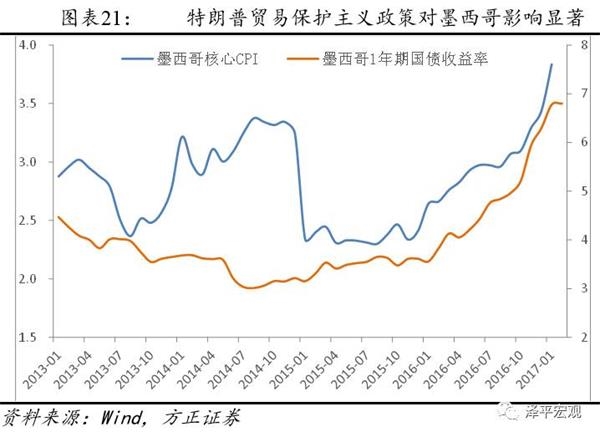

美国主要贸易伙伴墨西哥受特朗普政策扰动显著,特朗普当选以来,墨西哥核心CPI与国债收益率均迅速上行,而特朗普宣誓就职后,由于贸易保护政策方面没有细节出台,2017年2月份墨西哥1年期国债收益率逐渐趋稳。特朗普政府致力于在8月份国会休会前通过“规模非常大”的税改计划,边境税方面具体计划的出台或进一步对全球物价水平产生冲击。

目前来看,特朗普对来自中国商品收取45%惩罚性关税的可能性不高,但以此为威胁与中国进行贸易谈判的可能性极大,我们预计中国出口美国商品的关税将上升15%左右。

来自中国商品关税的提高带动美国进口成本升高,推高商品价格,提升美国的国内通胀压力。美国从中国进口的商品主要集中在机电产品(多为中低端产品,占41%)与低附加值劳动力密集型产品(如家具玩具与纺织类产品,各占12%).

中国或被动提高从美国进口商品的关税以应对特朗普的贸易保护政策。中国是美国的第三出口目的地国,这会提高中国的进口商品价格水平以及类似的国内产品的价格水平,助推中国物价上升。中国从美国进口产品主要为先进制造(如高端机电产品、车辆航空器、化工产品、光学医疗,分别占20%、15%、7%、6%),以及初级产品(如植物产品、木材、矿产品,共占25%).

PPI向CPI的传导程度、时效性会受多方面因素的制约。1)需求方面,当产业链下游企业面临市场需求较为旺盛时,企业具有较强定价权,PPI的上涨会得到更为充分的传导,而需求相对较弱时,企业议价能力的将会影响PPI上涨的传导幅度与时效。2)定价机制方面,CPI中水电燃油等构成会受政府定价或政府指导价影响,这部分的传导受政府调控的意愿影响,通常传导时滞更长,程度也弱于市场价格机制的传导。3)同时,CPI对PPI存在反向反馈,主要传导路径为消费者对下游消费品需求的显著变化,带动其上游的生产资料和生活资料价格变动,这种反向反馈也会对PPI的传导产生一定影响。

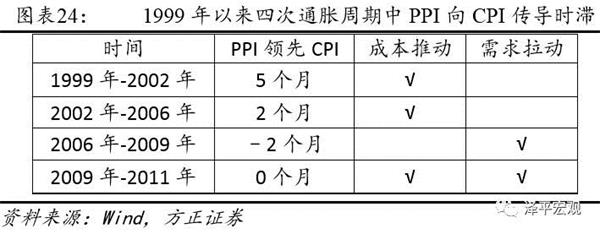

由此可见,PPI与CPI的传导通常并不存在稳定的领先或者滞后关系,与每次通胀周期的供需关系相关。当通胀周期由成本推动主导时,PPI领先CPI上升,当通胀周期由需求拉动时,PPI落后于CPI的上升。当消费需求增加,导致CPI快速上涨并拉动PPI上涨后,由于上游原材料价格上涨及加工企业生产成本上涨等因素,反过来将再次推动CPI上涨,构成价格的螺旋式上升。

历史上看,在1999-2001年通胀周期中,PPI波动领先CPI约5个月;2002-2006年通胀周期中,PPI仅领先CPI2个月;2006-2009年周期中,PPI波动滞后CPI约2个月。2009-2011年通胀周期中, CPI与PPI基本表现出持续同步上行特征。

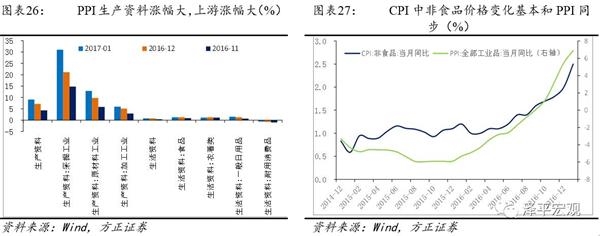

这一轮PPI的上行主要受国内供给侧改革的影响,将主要通过生产资料的上涨向CPI传导。一方面生产资料在PPI中的权重远超生活资料,另一方面到目前为止PPI中生活资料的上涨幅度也远小于生产资料,2016年1月至2017年2月间,PPI生活资料从-0.5%上升至0.8%仅增1.3个百分点,而PPI生产资料从-6.9%上升至10.4%剧增17.3个百分点。此轮PPI向CPI的传导更为具体地表现为原材料→生产资料→非食品的传导。

PPI通过生产资料向CPI的传导已得到验证。近期PMI原材料购进价格持续位于高位,价格传导效应开始显现,出厂价格为56.3%,比上月升1.6个百分点,连续7个月处于扩张区间,特别是黑色和有色金属冶炼及压延加工业出厂价格指数升幅较大。2016年上、中游原材料价格大幅上涨后,2017年1月家电行业受成本推动,价格迅速上涨,多种家电单月同比涨幅超过8%。

因供给收缩、需求回暖、产出缺口转正、大宗商品价格回升,PPI一路走高。从上游采掘业开始,到原材料和加工业,价格自上而下传导,越靠近产业链的上方,价格回升的幅度越大。2016年1月至2017年2月,PPI生产资料中的采掘业从-19.8%上升到36.1%,原材料业从-9.1%上升到15.5%,加工业从-4.9%上升到6.9%。从采掘业到原材料业再到加工业明显体现了价格上涨随产业链向下传导的特征,这一传导最终会到CPI的非食品领域。2017年1月,CPI非食品部分涨幅达2.5%,创2011年11月以来新高,CPI非食品价格变化基本和PPI同步,说明产业链上端价格已经影响到产业链终端。

2017年PPI中枢为5.3%,整体运行区间为0.7%-7.8%。2月份的7.8%即为全年高点,呈前高后低下行态势,全年低点在12月,约为0.7%。

2017年中国CPI、PPI运行中枢的抬升,是多重因素共振的结果,宏观总量层面的因素、中微观变量、全球的通胀形势都支持中国通胀水平的上升,全球因素在一国通胀水平的决定当中越来越重要。

在我们的中性预测下,2017年下半年通胀虽然会有所攀升,但因为2017年下半年通胀的高点低于3%,还不会仅仅因为通胀水平的攀升而收紧货币政策。

但从外部因素来看,因为全球通胀水平的上升,特别是美国通胀水平的上升,美国经济从复苏走向过热,美联储加息概率大幅上升,2017年将加息2-3次,为了对冲资本外流、人民币汇率压力和保持中美合理正息差等因素,中国的货币政策可能被动性的跟随收紧。

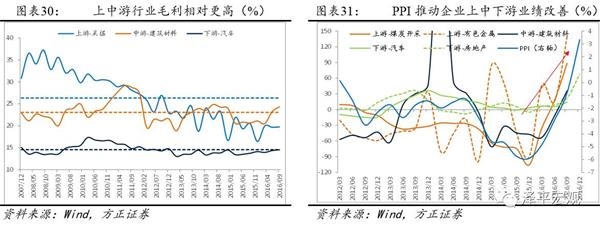

从企业业绩上来看,PPI的上涨一般通过产业链从上向下传导,产业链上、中游企业位居生产链前端,毛利率较高,近年来上游采掘业与中游建筑业毛利均值分别为26.33%和23.05%,高于下游汽车业14.55%的毛利。成本推动价格上涨后,毛利较高的上中游企业的盈利能力将迅速大幅提高。经由上、中游企业传导,成本推动型通胀对下游企业业绩的影响相对滞后,但同样会随PPI上涨而得到改善。

2015年12月至2016年12月,PPI由-5.9%升至5.5%涨了11.4个百分点,同期,A股公司上游煤炭开采和有色金属行业归母净利润同比增速分别从2015年的-105.57%和-90.49%大幅上升至2016年Q3的88.64%和138.38%,中游建筑材料由2015年的-47.11%增加至2016年Q3的36.10%,下游汽车和房地产业分别从2015年的3.6%与-4.9%增加至2016年Q3的14.25%和2016年末的22.11%,下游行业的业绩从2016年下半年开始显著改善,相较上中游行业业绩改善幅度较小,相对滞后,在2017年2月PPI见顶后,全部A股企业利润同比增速也将大概率见顶回落,但中游企业将受益于价格沿产业链自上而下的传导。

分行业来看,2000年至今经历过的三次通胀中,中游上市公司表现普遍更好,其中建材、电子、化工、钢铁等行业表现突出,下游企业表现则相对较差,不尽如人意。当前,一方面,下游企业汽车、房地产等行业的需求带动建材、化工等中游的兴起;另一方面,PPI对业绩的改善作用也会从上游向中游传导,行业景气呈现从上、下游两侧向中游轮动,中游崛起。

(责任编辑:DF070)

相关:

3月15日沪深股市早盘内参:天域生态等3只新股今日申购摘要 【早盘内参】第十二届全国人民代表大会第五次会议今日闭幕;天域生态等3只新股3月15日申购;2017年第5次成品油调价窗口开启。 【宏..

5000“共谍”在台湾?人民日报海外版:鬼扯原标题:“五千共谍在台湾”?鬼扯(看台絮语) 岛内绿色媒体近日爆出一个“大新闻”,说“在台共谍”预估“有5000人之多”,就连行政机关也被渗透。绿色媒体的言下之意是,“大陆无孔不入”,“保密防谍”刻不容..