文/顾草草

所有人都在期盼诺兰和他的《信条》拯救电影院。

多事之年,全球院线关门半年,损失惨重。资金压力较小的中低成本影片直接选择相约明年;等不及的则只能转战小荧屏,拥抱流媒体;像《007:无暇赴死》这样的大制作,档期都不断后撤。

谁也不愿意打头阵,第一个试探观众在后疫情时代聚众的意愿。

尽管《信条》的上映也根据全球抗疫的情况经历了几番推迟,但是这部电影一直都在瞄准“劫后余生的首部大片”在定档。

一年多来,《信条》发行了三支谁也看不懂的预告片,诺兰的一帮铁粉早就跃跃欲试要一探究竟;

再者,作为当代影坛的视听语言大师,如果诺兰说这部电影只属于大银幕,那大家相信,这部电影就得大银幕看。

都是逆流而上,从前诺兰只是“胶片救世主”,如今他要成为影院救世主。

是啊,如果还有一个名字能让观众回到电影院,那就是克里斯托弗·诺兰。

在全球举办的媒体试映和点映之后,《信条》收获了imdb8.0的评分,烂番茄新鲜度81%,舆论形势一片大好。

同时在一片“看不懂”的惊呼和“烧脑”、“高智商”的赞美热评中,大家也发现了片方的信心所在:如果还有一个人能让观众一再回到电影院,刨根问底地反复观看一部影片,那就是克里斯托弗·诺兰。

“信条”在影片中,既是一个招募了男主角(约翰·大卫·华盛顿饰演)的神秘组织之名,也是一种玄妙的时间逆转技术——依托于强大的核反应堆和未来的科学家发明的算法。

这项技术能够实现对物质的时间逆转,让其在一个普通宇宙(而非多个平行宇宙)中相对时间逆向流动,使得物品甚至人,从将来走向现在或者过去,与正序时间的人或者事件相遇、交锋。

在《信条》的剧情中,这项技术落到了具有自毁倾向和灭世念头的俄罗斯军火寡头安德烈·萨塔尔手中,让整个世界陷入危险。

男主角在接近萨塔尔的过程中,为后者妻子凯瑟琳悲剧的命运所打动,渐生怜惜之意。萨塔尔老奸巨猾,手段狠辣,以自己妻子的性命为代价,从主角手中抢走了核反应的重要材料钚。

为了拯救凯瑟琳和全世界,男主角决定带着罗伯特·帕丁森饰演的助手尼尔一起逆转时间,重做任务。

当然,拯救世界这么重大又罕见的任务,经验不足,准备不周,主角们跑两次都有所失手也可以理解;他们只好不停地从未来逆转时间跑回来,一次次查漏补缺。

于是观众们会发现,在一场戏中互相打斗的几个人,可能都是来自未来不同时间点、通过时间逆转到达这里的同一个人;依靠时间逆转,和双重时间逆转,一个角色可以完成同一个任务存档的多个部分。

影片中处处埋藏细节,让观众随着主角的视角,发现自己和自己相遇、交战,和搭档乱序重逢,和不同时空的敌人正面对决或心理交战。

这就是所谓的“一遍看不明白《信条》”,也是诺兰留给观众的无奖竞猜互动谜题了:拯救世界,需要几个人逆转几次把一个任务从时间流的几个方向跑几次呢?

如果说《盗梦空间》的结尾,莱昂纳多·迪卡普里奥的陀螺究竟是继续转还是停下,是一道仁者见仁智者见智的分类讨论解答题;

那么《信条》就是一个影像版“连连看”,还不是开放题——至少诺兰粉丝一定这么坚信,考验的是观众的细心、眼力、记性,以及对诺兰的热情、后疫情时代的电影票预算。

从《星际穿越》到《敦刻尔克》,诺兰拍电影的成本越来越高,但是相对票房回报有逐渐走低趋势。

《信条》这次以炸飞机而闻名的昂贵拍摄,前后期成本加起来约大四亿美元,业内人士估测,《信条》的票房要达到八亿美元片方才能回本。

寻常导演的解题思路,大概是将电影拍得越来越好看、或者越来越深刻,吸引更多的观众。因为观众回到电影院,往往是为了重温某种体验,加深某种理解。

但是诺兰则像《致命魔术》时期那样,或者像《致命魔术》中克里斯蒂安·贝尔饰演的魔术师本人那样,应对的招数是将电影拍得越来越复杂,挑战观众回到影院,和主角一起重做任务,寻找正确答案。

这个考验剧本写作功底和剪辑技巧的办法,能不能实现影院萧条时代的票房奇迹,还未可知。

但是《信条》真的是一部值得一看再看的电影吗?

怀着重返影院的热情,看了两遍70mm胶片版本,一遍数字版本以后,笔者虽然不敢说捕捉到了本片的每一个细节,但就像玩电子游戏一样,和主角一起把同一个任务线正向逆向跑了好几遍,对影片已经达到了相当的熟悉程度。

第一遍观影的观众,如果说不能完全掌握情节,并不一定是因为本片紧凑高速的节奏,大概率是因为本片的声音制作存在缺陷。

由于老搭档、电影配乐大师汉斯·季默忙于另一部科幻巨作《沙丘》,诺兰与凭借《黑豹》原声拿下奥斯卡提名的路德维格·戈兰松首度合作。

路德维格·戈兰松

这位北欧青年音乐家不遑多让,对于电子重锤的爱好不输给汉斯·季默,简直是“more is more”美学的爱好者,全程都在用电子交响轰炸观众的耳膜。《信条》全片,主角不是在进行信息量巨大的对话,就是在飞车、打斗、扫射、炸飞机。

但无论是对话密集时,还是环境音复杂且嘈杂的情况下,本片的音乐几乎没有停止过,用密集的低音、厚重的混响不断为气氛升级、为情节加速。

在这种情况下,(即使身为英语母语者的)观众无论如何都很难听清角色们究竟在说什么,更无法对于本身依赖于节奏的动作戏全情投入,因为背景音乐带来的第二重节奏完全打乱了视觉上的动态律动。

比如影片中段,主角为反派萨塔尔去偷钚。他带领尼尔,用货车、消防车等包围住运送车,他假扮消防队员只身爬进运送车火中取栗。

这场戏中已经有不下六辆车轰隆运转的声音,空中还有一架直升机盘旋观望,远处还有鸣笛赶来的警车,再加上主角上跑下跳地特技身法,事件本身的声音已经足够复杂,足够营造紧张的氛围。

但是诺兰还要加上篇幅宏大、配器复杂的电子交响,观众简直能感到电影院里每一个音响都在对着自己的耳朵轰鸣,根本无暇去关注事态进展,更别说听清主角和队友之间的实时对讲了。

在北美和欧洲都有观众表示,在无字幕的情况下的确有听不清对话的情况出现。而中国观众很少反映此情况,更多是因为有中文字幕解释。

这或许是因为疫情期间旅行限制,诺兰自己团队的工作人员,没有办法前往全球各地进行放映调试而造成的。但无论如何,都是声音设计和制作的失败。

如果造成理解障碍的原因有二,则是诺兰琐碎而凌乱的剪辑。

据说导演初剪版的《信条》长达300分钟,现在的150分钟院线上映版本一定有大量的信息流失。

为了交代到每一个情节点,诺兰和剪辑师简直争分夺秒。

对话正反打使用高速快剪属于常规操作,但是诺兰都不给演员呈现完整对话表情的机会,甚至在对话结束后连一秒钟喘息也不给就进入下一个动作。

每一场上天入地的动作大戏都掐头去尾,交代了角色抵达就忽略逃离虎穴的过程,简直让人怀疑诺兰怎么会拍出叙事如此潦草的作品。

甚至有时候观众都看不到一个完整的动作。

反派萨塔尔被杀心突起的妻子推进海里,他刚落水,镜头就被直接掐走,下一个镜头就是他浮尸一般漂在海上。除了罗伯特·帕丁森和伊丽莎白·德比奇饰演的两个重要配角,其他小人物的出现都毫无征兆,招呼也不打身份也不交代就直接加入主角做任务,观众都来不及分辨敌我。

当然,诺兰拍的从来不是类型片,不应该用动作片的主流叙事传统去要求他。

但被如此剪辑的《信条》,考验的并不是观众的智商,而是替诺兰找补的能力和热情。

如果影片概念展现的完成度较高,制作上的硬伤也可以原谅。

除了“蝙蝠侠三部曲”以外,诺兰几乎每一部作品都是围绕一个高概念展开,《记忆碎片》的失忆症,《致命魔术》中的替身之谜,《星际穿越》中的时空穿越,《盗梦空间》中的造梦术……

在《信条》中,毫无疑问就是时间逆转。

尽管影片中拥有物理硕士学位的罗伯特·帕丁森把一堆正电子、熵值可逆、时间箭头等等复杂艰涩的术语砸向观众,在片尾字幕的感谢名单中又出现了物理学家Kip Thorne,但这个“只能以物理实体形态存在的方程式”简直比主角的使命和任务还要神秘,已经到了脱离了“科”只有“幻”的程度,最大的功效是气死数学家。

以往的的诺兰,还会用“爱”(《星际穿越》)或者催眠术(《盗梦空间》)对这些本质为强设定的高概念进行某种包装,用更为精心架构的对话诱导观众相信剧情的实操性,甚至开创了发表论文作为电影最高级周边的先河。

但是到了《信条》中,他连解释都懒得解释了,借由克莱蒙斯·波西饰演的物理学家之口直接告诉观众:“不要想太多,感受就行了。”

他是这么说的,也是这么做的。

未来科学家发明的高级算法如何不重要,演算器如何和核反应堆作用也不重要。观众只需要知道,只要片中人物带上吸氧面罩,就已经逆转时间了,整个画面如同倒带。

在普通单个宇宙中出现可以逆向时间流的物质,在科幻作品中并不是什么新鲜的事情。

虽然文字描述确实让人难以产生确切的想象,但是极少有人像诺兰这样,不解释、不渲染,直接拍给你看。关键情节,让主角正向跑一遍、逆向跑一遍,细节给特写,不怕观众不明白。

于是大家在银幕上看到了种种违背物理法则的奇景:射出的子弹回到弹匣、海波倒流、火焰熄灭、金条起飞、轮船车辆逆行、破碎的玻璃恢复如新、被炸得粉碎的大楼拔地而起重回高耸……

概念完成了吗?完成了,以一种外表昂贵复杂,但其实相当朴素、近乎杂耍的方式。

悬浮的高概念如果服务于主题宏大、寓意深远的故事,或者复杂深刻的人物关系,或者对于人物、人类命运的求索和拷问,那也成立,正是众多被奉为经典的科幻电影的取胜之道,比如《银翼杀手》、《人工智能》等等。

但是众所周知,这是诺兰的弱项。

《信条》的故事,起初让人以为想要讨论核战争如同悬在人类头顶的达摩克利斯之剑,但是最后却落点在身患重病、命不久矣的反派报复世界的一己私欲。

开头设定于基辅歌剧院的CIA反恐行动,联系男主针对俄罗斯军火寡头的任务,再加上发生于奥斯陆机场自由港的突袭,让观众不禁猜测:诺兰是否想讲一则影射冷战的预言?

然而故事后半程开始,国家、政府和组织的概念全部被模糊掉,最后参加大决斗的各个武力高强,但是看着都是雇佣兵模样。

男主对于反派妻子的情意不知从何而起,全无铺垫,只能感谢制片人托马斯坚持要用伊丽莎白·德比奇这个高挑美人,才让这份怜香惜玉之情唐突却合理。

等到故事结尾,观众才恍然大悟,背包上拴着小铜钱的罗伯特·帕丁森,从开头第一个任务开始,就戴着呼吸面罩逆转时间,处处守护着约翰·大卫·华盛顿饰演的男主,最后甚至为了实现任务目标、感谢知遇之恩,从更远的未来逆转时间而来,在战斗最关键的时刻为后者献出了生命,被一枪爆头。

这些年深耕文艺片的罗伯特·帕丁森,奉献了精湛的演技,尤其是最后告别的一幕,眉目之间的英伦风情、嘴角伤感又舒展的笑意,让人感受到他对作为搭档和伯乐的主角那份忠诚和友谊。

但是帕丁森的戏份被剪得相当薄弱,华盛顿饰演的男主角,或者说饰演男主角的华盛顿,全程都像没有读过剧本一样,给不出任何情感的回应。

一方面,大概我们不该期待华盛顿能报以同样游刃有余的演技,毕竟从来没听说诺兰多会调教演员。他的卡司原则就是:谁红用谁,谁贵用谁。

再一方面,胶片转至数码的过程对画面颜色多少产生影响,鲜少以黑人作为主角的诺兰,在面目打光的把握上还有欠缺。观众与其说看不出华盛顿的演技,不如说是看不清华盛顿整张脸的表情。

但也不能怪演员没有出彩,因为剧本给人物塑造的空间,本就十分有限。

为了讲好这个大量动作的故事,诺兰似乎已经无暇顾及短板,完全放弃了人物性格塑造。

包括男主角在内,《信条》中没有任何一个人物有鲜明立体的个性,每个角色都是带着一个剧本预设的行事动机,面对突发事件作出应激反应。

当然配角的情况更糟糕,每个人就像游戏中没有感情的NPC,在关键时间关键地点出现,背诵台词给主角提供一些解决问题、解锁下一关的关键信息,就算完成了任务。

这种工具人属性,在诺兰电影的“吉祥物”迈克尔·凯恩身上最为明显。从不缺席任何一部诺兰电影的他,回回出场,如出一辙:穿着考究的西装三件套,扮演一位年长睿智的导师,给主角一个使命。

考虑到《信条》是一部纯然第一人称视角的电影,如果观众能捕捉到男主角身上的人物弧光,也不算失败。

但不管是时间逆转这样的惊天黑科技,还是俄罗斯寡头意图灭世的的大阴谋,似乎都没有对男主角的心神产生任何震动。连在同一个空间遇到来自不同时间线的自己,他的惊慌和惶恐也没有维持多久,只要把架打完就可以做下一个任务了。

诺兰也许能刻画某种情绪,某种事态,但是他几乎对人本质的境遇漠不关心,对于深入人物的内心世界也毫无兴趣。

人物形象过度苍白扁平这一点更是集中体现在诺兰影片中的女性角色上,简直到了厌女的程度。

伊丽莎白·德比奇饰演的艺术行业从业者,和其他诺兰作品中的任何人妻一样,被生活羞辱,对爱情抱有残余的幻想,坚忍却表现为被动忍受命运,一生的成就和苦难都由男性支配。

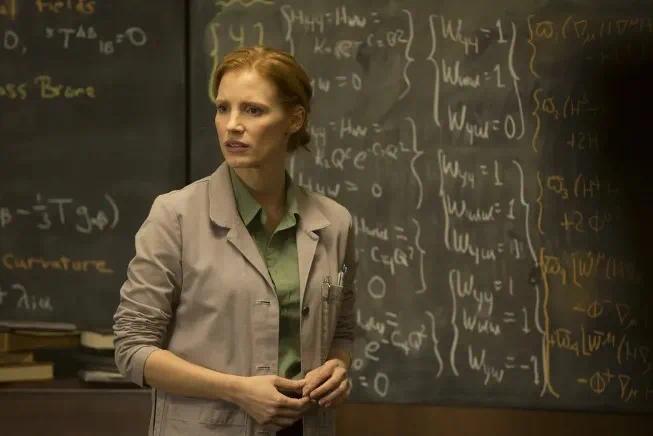

即使是诺兰电影中最为饱满的女性形象也难逃这样的敷衍套路——杰西卡·查斯坦在《星际穿越》中饰演的Murphy,全部特征可以用“恋父的女科学家”七个字完整概括。如果没有科幻,也没有感情,那么一部电影还剩下什么?

剩下一个看似酷炫的概念,一些不明觉厉的装备,个别华丽罕见的爆炸场面——歌剧院爆炸、飞机爆炸、矿井爆炸,许多通过复杂的剪辑刻意埋下的细节,一堆昂贵的IMAX胶片……

人们常把卡梅隆和李安称作“技术狂人”,但是从未有人诟病过他们的作品缺乏深度、缺乏关怀,或者人物缺乏张力、缺乏内涵。

与之相比,恐怕诺兰才是真正的技术狂人,胶片也好,飞机也好,作出复杂动作的特技演员也好,都不过是他昂贵的玩具。

主角究竟与谁缠斗,恐怕没有那么重要。至少对他来说,不重要。

你看电影了吗?评价如何?

截至目前,《信条》的Feng向标大众评分为8.3分。

欢迎点击“阅读原文”继续参与评分投票~

更多一手新闻,欢迎下载凤凰新闻客户端订阅Ifeng电影。想看深度报道,请微信搜索“Ifeng电影”。

相关:

刷礼物送的手机是空盒?小心这种“直播带货”坑了你本文转自【央视财经】;时下,“直播带货”风头正盛。广东深圳龙岗警方最近就抓获了一名以“网络直播抽奖”为由实施诈骗的男子,目前该男子已被警方依法刑事拘留。前段时间,住在深圳的李某桥在直播中,以富二代的..

要生命还是面包?三重矛盾下,黎巴嫩面临的“致命游戏”撰稿 | 记者 程靖黎巴嫩代理公共卫生部长哈马德·哈桑在他短暂任期的最后时刻迎来了严峻挑战:“井喷”的新冠病毒。(图说:黎巴嫩代理公共卫生部长哈马德·哈桑。图/AFP)这位出生于黎巴嫩东部城市巴尔贝克的..