提示:本文含剧透,但这部电影本身很难被剧透。

在过去的一个周末,克里斯托弗·诺兰的新片《信条》成为了很多人的社交话题。诺兰的电影一向以复杂的叙事结构和所谓“烧脑”著称,他在电影《盗梦空间》中设置的神秘旋转的陀螺,十年后依然能引起讨论。

9月4日,《信条》在中国内地上映,已经有大批观众一头雾水地走出了电影院,怀着远比几年前看《星际穿越》、《盗梦空间》更深的迷惑。

没关系,我们有理由相信,诺兰一开始就打算让观众一次甚至多次地回到影院,就像片中的主角一次又一次地回到同一个地点一样。

这篇文章,就是为打算再次回到故事中的观众准备的。我不能也无意保证,只要看完这篇文章就能看懂《信条》,但或许能帮助打算再进影院的观众获得更丰富的观影体验。

关于《信条》:为什么如此难懂?

回到过去,拯救现在和未来,是科幻类型片的经典设定,其中不乏佳作,比如《源代码》、《明日边缘》。这一设定也不独属于硬科幻,比如超级英雄电影《X战警:逆转未来》,甚至新海诚的动画作品《你的名字》都巧妙运用了时空穿梭的概念。全球观众早已过了会被这种复杂时空设定吓退的阶段,但为什么《信条》还是如此难懂?

有人可能会被影片中提出的“熵”、时间钳形等概念所迷惑。但这些只是为了给设定提供理论支撑。大家没有必要去花太多精力理解科学概念,或者在概念上纠结,这些陌生的概念也不是阻碍理解的真正原因。

真正的原因是,诺兰这次为观众打造的体验,不仅是前所未有,还极其陌生和反常。这和《盗梦空间》恰好相反,该片之所以成功,很大程度上是因为诺兰在银幕上高度模拟了我们每个人都有过的梦境体验。而《信条》中打造的逆向空间,则是诺兰根据科学原理推测出来的,是理论上或许成立,但和每个人真实生活背道而驰的。

这种怪异和陌生,或许才是影响我们理解的原因。如科幻作家韩松所说:“《信条》最‘科幻’的地方就是它给你一种巨大的陌生感。你看到的一切都是你不熟悉的。《信条》给我的感觉是怪异的,是在寻找另一种表达方式。”

另外,同样是回到过去,观众此前所接触的大部分穿越作品,无论是影视还是文学作品,都是点对点的穿越,即角色直接从现在来到过去或者未来的某个时间点。而在《信条》的世界里,角色想要回到过去,则要先进入逆转机器,将自身逆转后,实现前进着倒退,退回到想要抵达的过去。这时如果主角再次进入逆转机器,就可以逆逆得正,和其他人一起正常行动。打个比方,如果说此前我们所看到的作品中的穿越是搭乘飞机,主角的感受只有登机和降落,现在的穿越则是一场高速公路上的逆行自驾,主角需要从终点亲自驾驶着汽车,一路回到终点再调转车头。

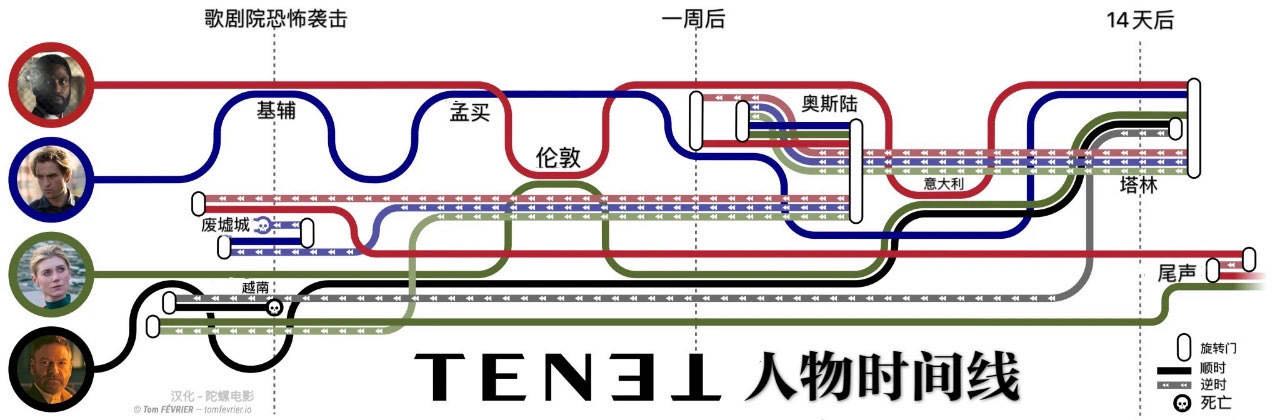

因此,在观影过程中,理解人物此刻是处于逆向世界还是正向世界是一个关键。面罩是一个重要的标识。因为按片中设定,当人物从正向转向逆向时,肺里的气流方向也会逆转,所以必须戴上呼吸面罩,或者进入经过改造的集装箱才可以。人物在逆向世界的行动逻辑也是反向的,正向世界最后发生的动作,反而是逆向世界里最先要做的。已经有很多观众绘制了《信条》的时间线,纵横交错,复杂如地铁线路图。

法国影迷制作的《信条》时间线,汉化制作:陀螺电影

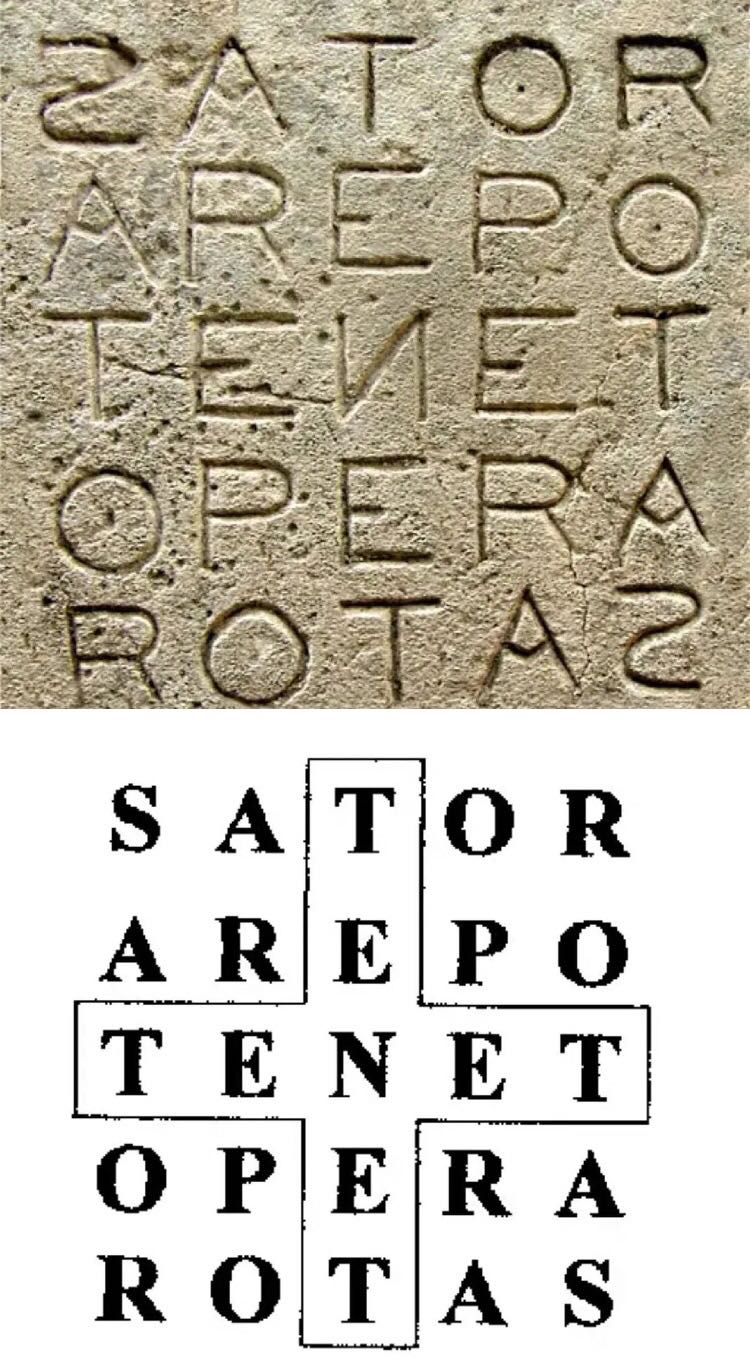

但或许不必仔细去研究这幅图,要想理解影片整个的结构逻辑,最直观的切入点正是本片的片名《Tenet》。这是一个回文词,同时也暗示了电影的结构。从歌剧院爆炸开始,到塔林行动开始逆转,最后再回到歌剧院爆炸那一天。这个词曾经出现在庞贝古城的一块石碑上,而石碑上交错的几个词也和这部电影息息相关。片中多次提到女主角要带儿子Max前往庞贝古城游玩,也是某种指引。

除了片名,这块石碑上还依次包含反派的姓氏:Sator;赝品画家的姓氏:Arepo;关键地点:Opera(歌剧院)和奥斯陆自由港建造公司的名称:Rotas。

此外,不知道是导演刻意为之,还是一个迷人的巧合,《信条》是诺兰的第11部电影。

关于诺兰:精打细算的做题机器

诺兰虽然是在好莱坞游刃有余的商业片导演,但每部电影都有强烈的个人标签,被斯皮尔伯格称为“好莱坞最后的作者导演。”

在影片上映前,外界曾经传言《信条》是《盗梦空间》的续集,《星际穿越》的升级版。一刷后观众可以感受到,虽然三部电影讲述的故事有着巨大差异,但同时又共享了某种内核,这个内核可能就是“时间”。在《信条》线上发布会上,诺兰表示,“我觉得我对‘时间’一直都很感兴趣,如果你看看我的其他电影,你会发现我一直在用不同的方式在电影中表现‘时间’。”

除了钟爱的“时间”主题以外,这部电影还展示了诺兰的个人趣味。和很多英国男孩一样,诺兰是007系列的忠实粉丝。《信条》在形式上已经具备了007电影的诸多外在元素——主角在全球范围内穿梭解决危机。这在他过去的电影中其实并不多见。除此之外,他还有一个对手、一个迷人又危险(或招致危险)的女郎。诺兰在《信条》的首映式上说,“就我的成长经历而言,邦德系列电影永远代表着最棒的沉浸银幕,与逃离现实的娱乐。我也想把这种魅力和能力带进我们的电影,我也想带着观众一起环游世界。”

最新一部邦德电影《007:无暇赴死》命途多舛,这个已经拍摄了25部的经典系列在舆论与思潮风起云涌的当下也面临着诸多的质疑,亟需寻找新的方向。2017年,诺兰在接受《花花公子》杂志采访时曾说,他已经和邦德系列的制片人有过接触,尽管在2019年,彼时还是未命名项目的第25部邦德电影的导演人选传言最激烈的时候,诺兰亲口否认了自己“不是那个人”,但《信条》让我们看到,如果诺兰拍摄007系列,可能会有的一些样子。

诺兰在《信条》拍摄现场

此外,诺兰还是一个胶片原教旨主义者和实拍爱好者。

首先,尽可能减少对于特效的使用是诺兰一贯的拍摄宗旨。奥斯陆机场飞机撞击建筑的一幕是一场重头戏。为此,《信条》剧组购买了一架波音747。不要认为这是诺兰有钱任性的表现。他本来是想和其他大部分特效大片的拍摄手法一样,用微缩模型,布景加视觉特效完成该场景的拍摄。但当剧组在加州勘景时发现一大批旧飞机,就干脆直接买了一架。最后核算下来,购买真飞机实拍不仅比使用特效手段省钱、高效,甚至诺兰在接受采访时说:“我们把拆下来的飞机引擎卖掉,还赚了一笔。”

影片中被炸掉的飞机,因为飞机只有一架,所以拍摄必须一次通过,诺兰说他也感到非常紧张。

类似的行为,还有剧组为了拍摄《星际穿越》中的重要场景,专门开荒种植了一片玉米地。最后不仅比绿幕拍摄省钱,玉米的收成还让剧组有所盈利。而《蝙蝠侠之黑暗骑士》中希斯·莱杰扮演的小丑炸掉医院的那一幕,因为实拍造成的一点小小失误,第一次按下引爆按钮没有爆炸,经过希斯·莱杰天才级别的处理,已经成为了影史经典。

诺兰喜欢实拍,不光是尽量少的运用特效。还包括对演员的要求。《信条》中,罗伯特·帕丁森的追车戏,约翰·大卫·华盛顿的动作戏都是演员亲自上阵拍摄。片中有需要他们倒说台词的部分,也是演员自己完成的。约翰·大卫·华盛顿说,当他还在练习如何倒着说台词时,发现饰演反派的肯尼思·布拉纳已经在三个小时内就掌握了这种语言方式。

不能怪约翰·大卫能力不济。对于大部分国内观众来说,肯尼思·布拉纳是《哈利·波特与密室》中沽名钓誉的黑魔法防御术教授洛哈特,还是漫威电影《雷神》的导演。但他更主要的身份是英国著名的戏剧演员和导演,自导自演了多部莎翁作品,而模仿口音是英国戏剧演员的基本技能。在《信条》中,他需要模仿俄罗斯口音。肯尼思·布拉纳接受采访时说,“我在网络上搜索那些能激发灵感的声音和人。观察那些有钱有权的人,观察他们安排时间和交谈的方式。但我发现这样的角色,通常说话不多且比较安静,那么强大的人通常会很安静,但其他人会听从于他们,因为强大的人令人害怕。克里斯托弗的目的是,尽可能给人留下浓重的黑暗印象。”

肯尼思·布拉纳

诺兰对“实”的追求还包括尽可能为影片中的科幻设定提供扎实的理论支持。在《星际穿越》中担任科学顾问的物理学家、诺贝尔物理学奖得主基普·索恩,再次担当了《信条》的顾问。

《信条》在内地上映后,多地影院爆出设备问题,如投影仪灯泡爆炸,音响突然失声,浙江台州万达影院在《信条》首映现场甚至出现银幕后方起火,观众紧急撤离的情况。根据Ifeng对资深影院从业者的采访,很可能是因为音箱正负极短路引起的明火。

虽然影院工作人员表示,出现此类情况纯属个别现象,和影片制作关系不大,“遇到其他搭配也需要调试。” 但同时也表示,《信条》的音效确实超出正常范围,且十分复杂、重低音很多。诺兰习惯合作的老搭档是著名的电影配乐大师汉斯·季默,配乐和音效交织在一起,压迫性十足,虽然媒体和影迷对此褒贬不一,但不妨碍这种效果已经成为了诺兰风格的一部分。在《信条》中,诺兰出乎意料地告别了老搭档,选择了年轻的八零后瑞典音乐家路德维格·戈兰松,他曾经为《黑豹》《毒液》等电影配乐。

究竟要不要二刷《信条》?

《信条》上映前,海内外的电影从业者都将其视为“救市之作”,在《信条》确定档期后,其他影片才陆陆续续订档。一是为了观望《信条》试水的情况,二来也是为了避其锋芒。而上映一周后,《信条》却在海内外相继遇冷。在主要反映北美影评人喜好的烂番茄网站上,《信条》新鲜度74%,而这次中美普通观众难得达成一致,无论是IMDb,还是豆瓣,《信条》的评分都是7.9,比他以往的作品都要低。媒体这次对诺兰的批判,除了故弄玄虚,制造观影障碍等,还有一个不容忽视的声音,就是如《卫报》所说:诺兰没有“心”。

如果说故弄玄虚和刻意制造观影障碍,还可以视作是导演刻意为之的留白,甚至可以被划归到优点范畴,但对于诺兰作品缺乏情感的批评,却是难以回避,甚至是不断凸显的。

《星际穿越》被视为诺兰情感表达最成功的作品,但其中所表现的父女情之所以动人很大程度上要归功于马修·麦康纳的表演。到了《信条》这部作品,主角甚至没有了名字,从头至尾,他的名字就是“主角”,诺兰对此也给出过解释:“因为主角并没有一个确定的名字,没有关于主角的大量信息。这基本意味着我们就是主角,我们可以像主角一样体验世界,无谓身份、年龄、性别,观众也在经历着主角所经历的每一份情感,我认为它有助于打造开放和沉浸的观影体验。”

没有名字的主角

而任何人都可以是主角就意味着主角不是任何人,至少不是一个确切真实的人,自然也就缺乏人的情感。

我毫不怀疑,当我们做了充足的功课,补足了背景知识,甚至自己手绘了时间线后,再去二刷《信条》一定能捕捉到很多第一遍观影时遗漏掉的信息,一定会更深层次地感受到《信条》剧本的严谨和精巧。正如前文所说,电影就是诺兰设置的逆转闸门,诺兰理想中的完整观影体验,一开始就是需要观众再次回到那个世界。带着新的视角,“跳出原来的结构”,再看一遍。而对观众来说,第一遍观看《信条》正如主角在影片开场执行的第一个任务——是一个测试。诺兰用这种方式筛选着自己的观众。

而当部分人抱着解题的心态,进影院如上考场,作为一个观众,我们也可以想想,是否真的有必要回去补考?还是说,哪怕回去,也是像影片中的女科学家告诉主角的话一样——不要尝试去理解它,感受它(Don't try to understand it. Feel it)。

相关:

要生命还是面包?三重矛盾下,黎巴嫩面临的“致命游戏”撰稿 | 记者 程靖黎巴嫩代理公共卫生部长哈马德·哈桑在他短暂任期的最后时刻迎来了严峻挑战:“井喷”的新冠病毒。(图说:黎巴嫩代理公共卫生部长哈马德·哈桑。图/AFP)这位出生于黎巴嫩东部城市巴尔贝克的..

回望来之不易的抗疫成果 | 党的领导是主心骨 经历生死,跨越冬春。这是一场没有硝烟的人民战争,中国共产党团结带领中国人民承受磨难、坚韧不拔抗击新冠肺炎疫情。回望来之不易的抗疫成果,人们更加深切地认识到,中国共产党的领导始终是全体中国人民最可..