对于《信条》的观影,大可放下试图理解它的企图和寻求叙事的预期,只是将自己交到电影院里,去感受这场奇观——即使这未必让你愉快。

1983年,夜幕下的纽约自由岛,两盏巨型探照灯锁定自由女神像。随着魔术师大卫·科波菲尔手腕一挥,一块数十米高的幕布升起而后落下,前后不过短短20秒,自由女神像已然无影无踪。

魔术总带给我们这般惊奇,让我们忍不住思考“这是怎么做到的”,却不会有人追着魔术师问:“你为什么要把自由女神像变没?你说!”,大家都觉得这么问并不合适,以至于会为真这么问的人的心智表示担忧。

电影却不享受这般豁免。于是,当诺兰燃烧了2.05亿美元经费,动用了上千名群众演员,炸了一架波音747,拼了命为观众奉上了逆时间奇观之后,还得面对观众们的质疑:“你拍的到底是啥?你说!”

上映仅3天,克里斯托弗·诺兰备受期待的新片《信条》的豆瓣评分已经从8.3跌至7.9,逼近豆瓣上诺兰导演作品中评分最低的《失眠症》(7.5)。

不服输的观众们都弄错了重点,憋着一股劲去二刷、三刷,还创造了诸如“解题式重复观影”的新名词,似乎认定只要弄懂了各种设定和原理就能把原本单薄的剧情和人物看出花来。然而这么做只等同于看完春晚魔术再去搜索一圈揭秘,精神固然可嘉,于观影体验并无分毫提升。

《信条》上映后,网络上各种造词大赛又开始了

看清一个现实:《信条》就是一场用成熟电影工业技术创造的视听奇观,它的存在本身远比它的内容更值得思考。它重新提示了我们已经不常怀疑的“电影是什么”,同时拷问我们观看电影的这个行动。

奇观创造者诺兰

英国著名导演克里斯托弗·诺兰

诺兰的不走寻常路早就有迹可循。从很早开始他就在为概念拍电影,剧情和人物则更像是他不得不背负的脚镣。《信条》里用手枪接子弹的设计在诺兰早期作品《记忆碎片》里就模糊使用过,那同样是一部不好看懂的电影,观众始终要面对缺失的拼图,尝试拼凑出答案。但较之于《信条》,《记忆碎片》的叙事依然更完整,观众通过主角的视角感受世界,接收到的信息碎片化源于主角记忆的碎片化,由此,观影过程还算清晰。

到了《盗梦空间》诺兰为概念拍电影的特点已然更加明显。电影里折叠城市和整个梦境概念早就在他脑中成型,只是苦于没有一个能够承载它们的故事。最后,他想到了亡妻的设定,使男主这个“陀螺”有了转动的目的。主角转动起来了,电影叙事的展开也就自然了。

《盗梦空间》中的海报,展现了折叠城市的奇观

然而《盗梦空间》对亡妻情节的使用依然存在明显的工具化,若不是媒介尤其是影视这么多年来已经熏陶了我们对于消逝的爱情的集体认知,凭借电影本身那少得可怜的“化学反应”,还真没法让人信服主角小李子会为那么个女子豁出性命。那些在观影中寻求更多情感共鸣的观众自然未能尽兴。

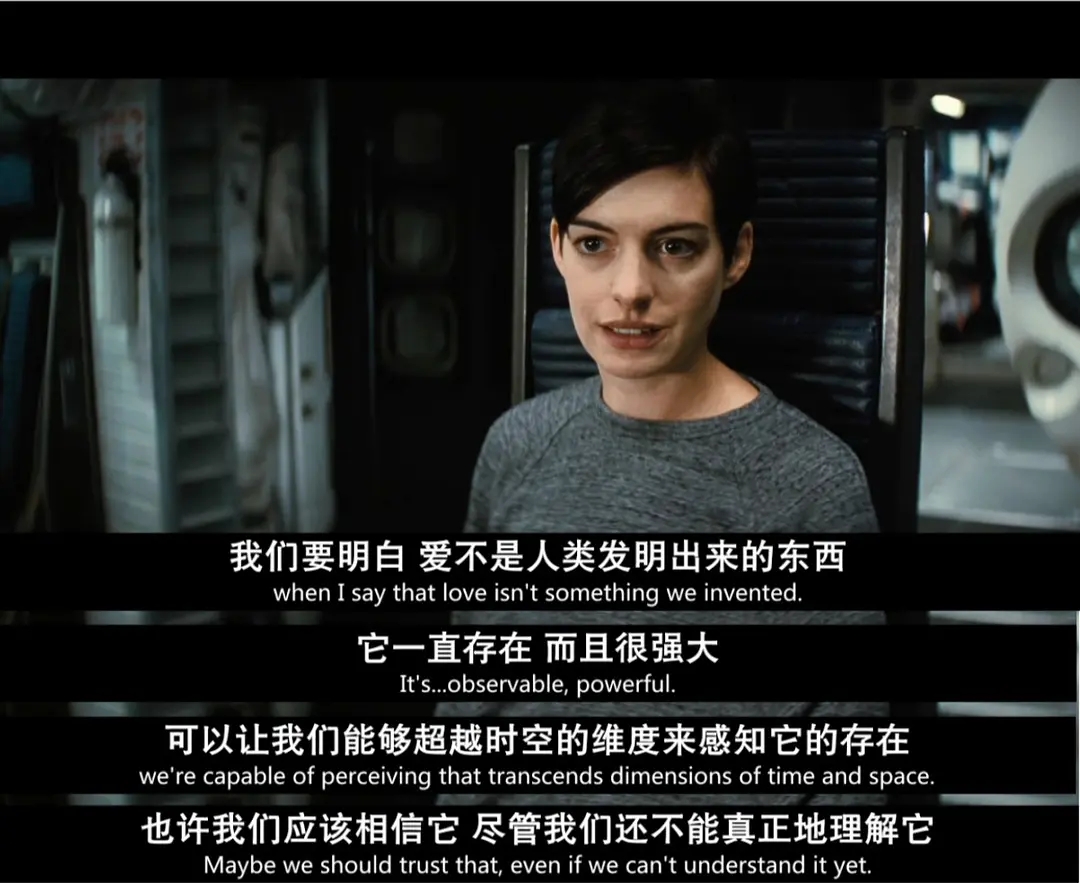

到了《星际穿越》,诺兰试图将情感共鸣进行补完。效果是有的,亲情和爱,感动了部分观众。然而另一部分观众和专业影评人站在一块,把安妮·海瑟薇的那段关于爱的台词选入了史上最差台词示范之列。太过为说而说了!原本应该让观众通过剧情去感受的情感,变成了填鸭式直给。

《星际穿越》这段台词作为文本感动了很多人,但在影片中难免显得突兀和说教

《敦刻尔克》讨了个巧,面对残酷的战争和生死,人类基底的情感被自然调动了起来。加之对于一部群戏为主的战争片,观众在情感共鸣方面对它的需求是调过一个档位的。于是诺兰得以腾出更多的精力去打磨他最在意的三条时间线交汇的魔术。

如果诺兰此前的执导经历还没有让你完全理解他是怎样一位导演,那么看完《信条》是可以给他盖戳了。诺兰其实就是个异想天开的孩子,总想着怎么去实现他脑子里蹦出来的点子,别管看上去多扯的设定,他都要极致的去呈现出来。(注1)

这样的一个孩子对电影有着他独特的厚此薄彼。于视听,他追求极致。明明可以采用电脑后期特效完成的内容他一定要实景拍摄,一丝不苟往高标准走。于人物和故事,他则是一直在试探下限,只做能把观众留在电影院所需的最低标准的功。

观众,奇观的共同缔造者

然而这个最低标准是怎么定出来的?这牵扯出了另一个有趣的问题。

诺兰不是一个完全活在他自己世界里的导演,细看他的一系列电影,你会发现他对观众底线的试探循序渐进,鲜少失手。即便在他的电影里评分已经算低的《信条》,7.9分的豆瓣评分和IMBD评分依然让绝大多数电影人艳羡。还有那些正在二刷、三刷路上的观众,无不在提示着《信条》这一奇观的另一个侧面——被教育得愿意为此买单的观众。

豆瓣上流传的《信条》三刷观影指南

网络上流传着一个笑话:“别人的电影我没看懂——垃圾电影;诺兰的电影我没看懂——我智商不够,再刷一遍。”诺兰的履历已经成为一份背书,让人们不会去怀疑他的能力,反而愿意在自己身上找原因,即使真的没看懂,也没多少人敢给诺兰的片子打低分。

不过这也只是一个侧面,更重要的是,现在在拍奇观电影的远不止诺兰一个。李安的《双子杀手》,老套的故事像是专为承载120帧画面设计,在电影院里被120帧画面震慑到的观众甚至愿意原谅其剧情上的不足。再往前几年,丹尼斯·维伦纽瓦的《降临》同样以概念取胜,很多听说是科幻片就带着看大场面的预期进入影院的观众大失所望,原来影片就是个高科技版“你画我猜”。更早更为人熟知的奇观电影其实是《黑客帝国》,1999年上映时,这部电影绝对是颠覆性的,以至于走出电影院观众会忍不住捏一捏自己的胳膊,怀疑自己此刻的存在是真实的还是“母体”给出的幻觉,其异质性在对比同年上映的另一场视觉盛宴《星球大战前传1》时更为明显,后者能给你带来视听享受,却没法让你感到震撼。

《降临》用高科技视听营造了一个包含了很多人文反思的故事

然而即便是这些前辈也没有像《信条》这样挑战观众对于电影叙事的需求。《双子杀手》内核还是很标准的好莱坞商业大片戏路,观众的不满在于它实在太老套,《降临》有在非常细致的刻画人物,以至于路易斯对她尚未谋面的女儿安娜的情感都让我们动容。《黑客帝国》中尼奥的成长更是坎贝尔《千面英雄》里英雄成长的标准模式。

而在《信条》中,你能感觉到:人物、情感(如果有的话)、行为动机都被弱化成了服务概念的工具。诺兰甚至已经懒得再去对它们做更多的包装。

电影中唯一有清晰易懂的行为动机的角色是凯特(Kat),她的核心目标是要保护自己的孩子,但是她并不是主角,而电影中对于她和孩子之间感情的着墨也是概念化的,完全没有细节可供观众移情。

在《信条》中,可能刻画得最丰满的反而是凯特(Kat)这个配角,然而主角与她的感情线并不清晰

在电影中,诺兰甚至已经用一句角色台词给出了《信条》的观影指南:“不要试图理解它,感受它”。诺兰就是想让观众放下所有对于电影叙事的期待,专心去享受一场视听奇观。

怎么就不能是奇观呢?

所以电影可以是奇观吗?当然可以。

有美国电影之父之称的大卫·沃克·格里菲斯曾说:我首先要让你看到,那么看见什么?第一是通过摄影机记录那些因为习惯,从而视而不见,已经不再被感知的世界;第二就是让我们看见不可能的世界,即是奇观。

只是,对于大部分的观众而言,并不存在这么明确的二分。最不可能的世界,在荧幕上呈现时也要夹带着观众熟悉的事物或者情感。《星球大战》除去舞台在外太空,内容还是习以为常的人类间的冲突。

所以《信条》挑战观众的,并不是它包含了奇观,而是这种奇观的浓度纯粹得让习惯了电影叙事的现代观众有些不适。而在这一点上,我们或许还不如电影诞生初期的观众。

1895年的法国,卢米埃尔兄弟放映了他们用总长17米的胶片记录的火车进站影像。一辆火车迎面向荧幕驶来,这在当年甚至让观众们纷纷从座位上逃离,担心自己真被火车顷轧。那个时候,火车出现在了火车站之外的地方就是奇观,也没有人会疑惑为什么要看一辆火车进站或者说应该在这个影片中移情给哪个角色。

反而随着电影技术的发展,建造奇观越来越难。画面和声音都在进步,但这种进步是有迹可循的,人们能想象到电影的画面会越来越清晰,越来越好,即使没看到,也能有所想象。《信条》的独特之处却在于它跳脱出了这既定的发展方向,从概念上将观众们带向了未知,从而让观众有机会重拾电影诞生初期的那份惊诧。

如果拿桥梁作比,现在绝大多数电影都在通过电影叙事,将观众从桥梁的一侧带往另一侧。而诺兰的《信条》更像是在兴致勃勃的招呼所有人:“你们看看我能把桥建成什么样子!”

所以对于《信条》的观影,大可放下试图理解它的企图和寻求叙事的预期,只是将自己交到电影院里,去感受这场奇观——即使这未必让你愉快。

注1:引用自网友“炮三岁”的评论,使用前已征得其同意

相关:

回望来之不易的抗疫成果 | 党的领导是主心骨 经历生死,跨越冬春。这是一场没有硝烟的人民战争,中国共产党团结带领中国人民承受磨难、坚韧不拔抗击新冠肺炎疫情。回望来之不易的抗疫成果,人们更加深切地认识到,中国共产党的领导始终是全体中国人民最可..

【画里有话】每个“你”都是英雄 【编辑:郭梦媛】